Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alexandre Narc, cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré à l'absorption de la littérature dans le grand marché des produits culturels.

La littérature sous la dictature du marché

La littérature est siliconée, poudrée, emballée à la dernière mode et chargée de produits culturels. Elle défile sur la longue passerelle de la modernité, où se pressent les « écrivains », les « éditeurs », les « libraires », les « médias », les « critiques » et les « lecteurs ». Sous les projecteurs du marché global orientés par les conglomérats, elle se dandine, se produit et se reproduit à l’envi. Elle présente à chaque passage les bras chargés de nouveautés, des livres par milliers, uniformes mais colorés. Mais voilà… Que propose-t-elle ? Des biens à consommer, sans substance, sans identité, à jeter et à recommencer… Nourrit-elle l’imaginaire, l’âme et l’esprit ? Interroge-t-elle notre passé, notre présent et notre devenir ? Elle fait du surplace, nous tend ses fétiches, il faut les contempler.

La littérature à l’ère du capitalisme mondialisé

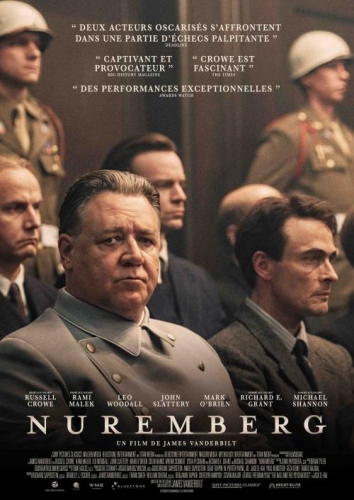

Si le principe de l’art est sa reproductibilité[1], le marché littéraire ne se limite plus à la multiplication des exemplaires : il valorise la capacité d’une œuvre à s’aligner sur le marché et assurer la rentabilité. Le caractère littéraire (valeur esthétique, formelle, etc.) tend à s’effacer au profit de son potentiel de circulation, de consommation et de rentabilité, c’est-à-dire à l’axe économicopolitique du champ littéraire. Les écrivains et les éditeurs, influencés par cette logique de visibilité et de rentabilité, produisent souvent une littérature calibrée pour plaire et répondre aux attentes économiques et idéologiques des conglomérats (Bolloré, Kretinsky, etc.) qui les possèdent. La frontière entre ce qu’il était d’usage d’appeler la littérature commerciale et la littérature « sérieuse » s’estompe progressivement pour laisser place à une littérature accessible, où la réception médiatique et du lectorat pèsent fortement sur le succès de l’œuvre. La tension traditionnelle entre autonomie (l’art pour l’art, l’engagement, etc.) et hétéronomie (impératifs économicopolitiques) dans le champ littéraire[2] tend à s’affaiblir, bien que des îlots de résistance subsistent (éditeurs et critiques indépendants). Les livres ne s’offrent plus comme des langues ou des intériorités à découvrir, un univers à explorer ou le surgissement d’un imaginaire. Ils ne sont plus que l’expression noir sur blanc d’un contenu plus ou moins complexe et plus ou moins bien ficelé : un scénario densifié, sans style, sans langue, sans singularité. C’est d’ailleurs ce que valorise le marché global : des livres déclinables à merci en jeux-vidéos, en films, en séries, etc., et parfois même l’inverse. Il est même devenu naturel qu’un livre soit réédité ou, plutôt, réimprimé et augmenté d’un nouvel emballage lors d’une sortie de film ou d’une série à succès. L’acte d’écrire, de publier et de lire ne s’inscrit plus désormais dans la singularité, dans une identité particulière ou le risque littéraire. La littérature est dissoute dans l’urgence du moment, la fragmentation du multimédia, l’économie de la répétition, de la variation de modèles, de personnages et de topoï qui fonctionnent, à un certain nombre d’horizons d’attente[3] à satisfaire.

Histoire et évolution du marché du livre

Depuis le XIXe siècle, la création d’un marché du livre a profondément transformé les rapports entre création et économie. L’émancipation du mécénat traditionnel et de ses logiques acte un marché structuré autour de l’édition et des logiques financières de standardisation et de rentabilité. Émile Zola s’en félicite en son temps, en saisit l’ampleur et devient, selon ses mots, un « marchand comme un autre[4] ». Réseaux dans les mondes journalistiques et lettrés, surexposition par d’habiles négociations, publicités diverses et variées allant des remerciements aux petits scandales, tout doit concourir au succès et donc aux ventes.[5] L’art pour l’art amorcé par Théophile Gauthier peut être en cela considéré comme une réaction, une résistance à la financiarisation de la littérature, à une forme de perte, d’enlisement de la couronne poétique dans « la fange du macadam[6] ».

Avec les années 50, la production littéraire s’est massifiée et standardisée, surtout dans ses segments dominants. Les éditeurs indépendants, largement invisibilisés, conservent des logiques différentes et moins commerciales. Ils sont submergés par la surproduction livresque des grands éditeurs et peinent à se démarquer. Les grands éditeurs, quant à eux, intégrés à des conglomérats financiers, ne sont plus des éditeurs traditionnels depuis à peu près une cinquantaine d’années.[7] La démarche dominante n’est plus de découvrir, de révéler et de distinguer par l’édition ; mais, au contraire, de sonder un public quitte à pratiquer la « censure du marché », en déterminant la publication d’un livre sur « l’existence ou l’absence d’un pré-public[8] ». Ils peuvent autoriser et interdire, mais aussi accélérer ou freiner la parution d’une œuvre, en fonction d’un cahier des charges occulte, dicté par leurs intérêts économiques, politiques, sociaux ou même électoraux. Ils deviennent ainsi des acteurs centraux du contrôle symbolique, des « gardiens de l’accès » (gatekeepers), capable d’orienter le paysage culturel en invisibilisant ou en sélectionnant ce qui peut ou non parvenir au public, et à quel rythme. Cet état de fait conduit à une forme de mise en conformité par influence réciproque de l’auteur, de l’éditeur et du lecteur aux logiques commerciales et idéologiques. Aussi peut-on supposer que le système capitaliste procède désormais par « contraception[9] » : des livres ne sont pas pensés, écrits ou édités, car invendables selon les exigences de 10 à 15% de rentabilité des conglomérats.[10] Rappelons que tout au long du XIXe et du XXe siècle, les bénéfices moyens étaient de 3 à 4%.[11] Cet écart implique donc une révolution du monde éditorial depuis les années 70.[12] Il y a en effet une véritable « fabrique du champ littéraire par le marché[13] », et les conglomérats y participent. Ils sont « synonymes d’hyperconcentration éditoriale, de financiarisation et de mondialisation[14] ».

Rôle des conglomérats multimédiatiques

Pour illustrer ce phénomène, une carte parue en avril 2025 intitulée « Édition, qui possède quoi[15]» du média Le Vent se lève et des éditions Agone, en partenariat avec Le Monde diplomatique, propose une vue générale de cette hyperconcentration. Il apparaît qu’en France, cinq grands groupes concentrent trois quarts du secteur de l’édition. Il s’agit du conglomérat Bolloré qui possède depuis 2023 le grand groupe Hachette (Fayard, Stock, Grasset, Larousse), le conglomérat Kretinsky qui possède, depuis 2024, le grand groupe d’édition Editis (La Découverte, Delcourt, Robert Laffont, Nathan), la famille Montagne qui possède Média Participations (Seuil, Fleurus, Dargaud), la famille Gallimard qui dirige son grand groupe Madrigall (Gallimard, Flammarion, Folio) et la famille Esménard qui, via le conglomérat Société Huyghens de participations, contrôle le grand groupe Albin Michel (PUF, Belin, Delagrave). Si l’on ajoute les cinq autres groupes d’importance sont concentrés 87% du chiffre d’affaires de l’édition, et les 13% restant à de petits groupes et aux éditeurs indépendants.[16] Ainsi « 90% de la production éditoriale est […] aux mains d’une poignée de grandes fortunes plus ou moins liées à des intérêts industriels ou financiers[17] », indique l’affiche. Ces conglomérats possèdent d’ailleurs non seulement le système dominant de l’édition mais aussi de distribution, de promotion et de réception. Ils sont en cela multimédiatiques : ils contrôlent très souvent des organes de presse écrite, de radios et de télévisions.

Le cas Musso est particulièrement intéressant dans la mesure où il illustre parfaitement l’étendue du réseau multimédiatique des conglomérats.[18] En 2019 paraît La vie secrète des écrivains chez Calmann-Lévy, édition du groupe Hachette (appartenant à l’époque au conglomérat Lagardère), diffusé par Interforum, présent entre autres dans tous les points Relay (du conglomérat Lagardère). D’ailleurs, Guillaume Musso a bénéficié d’une large couverture médiatique, invité sur Europe 1 et RFM – toutes deux appartenant au conglomérat Lagardère. Ainsi peut-on se demander dans quelle mesure ces conglomérats multimédiatiques contrôlent l’ensemble de la chaîne du livre – de la production (éditeurs et auteurs) à la diffusion (diffuseurs et libraires) jusqu’à la réception (médias, critiques, réseaux) –, exigent un retour sur investissement et fabriquent artificiellement des « coups » littéraires et des créatures médiatiques.

Prix littéraires et mécanismes de légitimation

Dans cette coterie structurelle, les Prix dits littéraires sont loin d’être des garants de qualité. Ils sont des facilitateurs commerciaux et non des preuves de littérarité comme pourrait se méprendre le lecteur naïf.[19] Il faut bien se rendre compte que ces distinctions déforment le livre, car elles le fétichisent et le transforment en produits culturels. Les Prix contribuent à l’huilage de la mécanique capitaliste. Ils créent et recréent à l’envie l’événement, stimulent l’économie, rendent vendable, respectable et exportable. Ils sont souvent l’obsolescence programmée de la littérature et sa renaissance standardisée. Il suffit d’un bandeau coloré et de quelques mots élogieux, peu importe d’ailleurs qu’il s’agisse d’un Prix, parfois même un bandeau suffit pour attirer le regard, pour que le livre gagne en qualité, en prestige et, surtout, en rentabilité. Il existe aujourd’hui plus de deux mille prix en France pour toutes les cibles du marché : du plus traditionnel comme le Prix Goncourt ou le Prix Renaudot, au plus ridicule comme le Prix de la Page 111 ou encore le Prix littéraire U. Pour ne prendre qu’un seul exemple, le prix Goncourt décernait à l’origine une rente à son lauréat pour se consacrer à son art sans compromission économique.[20] Cette intention permettait de protéger l’écrivain, son rôle et son œuvre. Aujourd’hui, le prix Goncourt n’offre que 10 euros à son lauréat. Il est d’ailleurs devenu un prix d’éditeurs, plus ou moins joué d’avance, surmédiatisé et un formidable stimulant marchand. Les livres auréolés de Prix sont destinés à trôner parmi les têtes des ventes, et la valeur littéraire s’efface derrière différents types de valeurs marchandes, « utilitaires, corporatistes, éducatives, ludiques […] qui se soucient peu du devenir de la littérature[21] ».

La consécration critique cède la place à la stratégie mercatique. Les circuits de légitimation (prix, médias, critiques) et de diffusion (libraires, grandes surfaces) s’entrecroisent et forment un système où tout concourt à la reproduction des mêmes modèles. En effet, depuis les années 70, les pages littéraires se réduisent désormais à des notes promotionnelles ou à des activités résumantes dans une large partie de la presse généraliste, tandis que d’autres espaces critiques subsistent à ses marges.[22] La « culture moyenne » et la démocratisation, lisible et rentable, s’imposent comme norme.

Le petit monde littéraire français participe à ce nivellement par la rentabilité et la culture moyenne. Les amitiés plus ou moins avouées, les coucheries diverses et variées, les entrevues entre époux sur différents formats (visuels, audio, etc.), l’entreléchage constant dans les émissions dites littéraires ou culturelles, la mainmise germanopratine, de ses gratte-papiers demi-mondains, poseurs orgueilleux, les critiques compromis, tous se félicitent de cet état des lieux. Dans cet univers consanguin où journalistes, éditeurs et auteurs se côtoient dans un même cercle d’intérêts – ce constat n’est pas nouveau – la littérature perd sa distance critique, son identité, sa valeur intrinsèque. L’écrivain lui-même devient un acteur médiatique ou un agent commercial : tantôt concessionnaire ou tantôt publicitaire. C’est le cas, par exemple, de Joël Dicker, auteur suisse et ambassadeur en 2016 de la Citroën DS ou encore de la compagnie aérienne Swiss.

Le système de consécration (didactique, université, etc.) n’est pas en reste. Il est lui aussi pris dans cette logique et participe à la confusion de ce qu’est la littérature. Il promeut et feint de filtrer des œuvres contemporaines approuvées par le polysystème livresque (production, édition, diffusion, promotion, réception et consécration) qui tendent à répondre, dans certains cas, à un canon bien particulier. Aussi peut-on s’étonner que soient « étudiés » au collège, au lycée et à l’université : Annie Ernaux, Édouard Louis, Le Clézio, Mathias Énard, Maëlys de Kerangal et la liste est longue… Ce canon – le canon classique pourrait lui aussi passer à la même question – répond à la fois du filtrage des conglomérats, des considérations idéologiques actuelles et du narratif général de nos sociétés. Ne pourrait-on pas aussi déceler une forme de paresse intellectuelle, de copinage ou de facilités de la part des enseignants, des chercheurs et des universitaires ?

Impact du numérique et perspectives

Avec le numérique, la logique du marché se renforce, d’autant plus qu’il faille aujourd’hui composer avec l’économie de « l’hyperattention[23] ». Cette dernière est caractérisée par une faible tolérance à l’ennui, une déconcentration accrue et un besoin de stimulation varié : auditif, visuel, etc. De nouvelles questions émergent et les solutions envisagées sont discutables. Doit-on composer avec cette économie de l’hyperattention et proposer une ludification des contenus littéraires, en incluant des stimuli visuels et auditifs, divers types d’interaction ou encore des systèmes de récompenses ou de succès comme dans les jeux vidéo ? Ou devrait-on plutôt préserver les nouvelles générations, en les habituant à l’attention approfondie, en favorisant une approche productive plutôt que consommatrice ?

Le numérique implique aussi de nouvelles potentialités de production et de création. Les données de lecture, les ventes et les retours sur liseuses deviennent des indicateurs potentiels pour orienter la production, anticiper les succès et concevoir des œuvres à partir de modèles éprouvés. Constituera-t-elle une manne pour l’intelligence artificielle, non pas celle d’aujourd’hui, mais celle en devenir ? L’écriture elle-même devient un processus d’optimisation, encadrés par des ateliers d’écriture qui naissent et fourmillent un peu partout promettant des techniques d’écriture voire des promesses de publication. Ces derniers forment à des techniques narratives standardisées et participent par ailleurs à l’uniformisation et à la dissolution de l’identité amorcée par la financiarisation de la littérature.

Ce constat général n’est cependant pas propre à la France : ces logiques innervent le monde, avec une prédominance des États-Unis et de l’anglais comme centre, sur le marché mondial qui constitue une périphérie.[24] Dans cette périphérie, d’autres centres et d’autres périphéries gravitent et coexistent : le monde francophone autour de la France (Paris), le monde hispanophone autour de l’Espagne (Madrid), etc. Il n’en demeure pas moins que la configuration même du système capitaliste est parcourue par un certain nombre de contradictions et de tensions. L’une d’elles, la tension entre standardisation et recherche de singularité persiste, créant ainsi un cycle où l’originalité est absorbée, recyclée, standardisée puis réintroduite dans le marché pour redynamiser les ventes.[25] Dans ce système, les éditions indépendantes ne peuvent agir que dans les interstices, dans les failles, se frayant difficilement un chemin. Elles demeurent cependant noyées par la surproduction des grandes maisons. Il est plus qu’évident, lorsqu’on observe les vitrines ou les étales, que les librairies débordent de livres et de stimuli promotionnels. D’une certaine manière, sous l’effet des conglomérats multimédiatiques, le lectorat est considéré comme une masse, un consommateur à la capacité d’agir limitée.[26]Le lecteur, s’il peut être ainsi nommé, titube, hébété par les collines livresques, par les bandeaux promotionnels, les coups de cœur, les conseils de lecture et les autres Prix qui se déclinent presque à l’infini, sans savoir que lire. Il prend au hasard, séduit par la maison d’édition, par le Prix, tous deux gagent d’une prétendue qualité.

Pistes de résistance : structurelles et infrastructurelles

Il existe cependant des pistes de résistance à la fois individuelles et collectives à cette hyperconcentration éditoriale. D’un point de vue gouvernemental, la Norvège offre un modèle particulièrement intéressant à envisager. En 1965, le gouvernement norvégien a créé sur décision parlementaire le Conseil des Arts norvégien (Kulturrådet) pour soutenir toutes les formes d’art et de littérature, financer la création culturelle et sa diffusion, préserver le patrimoine et rendre accessible la culture au plus grand nombre.[27] L’une de ses multiples missions consiste à maintenir des éditions indépendantes des grands groupes ainsi que diffuser et préserver l’identité et la culture du pays.[28] Un budget est destiné à assurer « un minimum de ventes sur certains titres, en achetant une partie du tirage et en le donnant aux bibliothèques publiques[29] ». Ainsi le budget alloué à la littérature et à l’achat des livres en 2025 représente environ 28%[30] du budget total, soit 23,5 millions d’euros des 86 millions du fond total.[31] Bien que ce modèle soit possible grâce aux réserves pétrolières de la Norvège, il s’agit là d’une volonté politique qui pourrait tout à fait être envisagée et promue en Europe à la fois à l’échelle nationale et continentale.

Au niveau de la structure et de la gestion des maisons d’édition, d’autres formes de gouvernance peuvent être envisagées : le paritarisme, qui consiste dans le contrôle de l’entreprise par ses employés ; la fondation ou la société d’intérêt public à but non lucratif, qui verrouillerait définitivement la possibilité de rachat; ou encore la coopérative de lecteurs, qui fonctionnerait sur la base d’une cotisation mensuelle ou annuelle. Ces différentes formes permettraient d’éviter un contrôle, un rachat ou une absorption par un conglomérat.[32]

Enfin, le lectorat et les auteurs ont aussi un rôle décisif à jouer dans cette vaste mécanique. Il s’agirait d’abord de sensibiliser le public afin de faire émerger une véritable conscience éditoriale : rendre visibles les structures de propriété, mettre au jour les réseaux de concentration multimédiatique et développer des labels clairs tels que « éditeur indépendant » ou « maison coopérative ». Les actes d’achat pourraient être aussi orientés, en soutenant prioritairement les librairies indépendantes et les petits éditeurs, afin que le choix du livre devienne un geste politique et culturel. Du côté des écrivains, il s’agirait de refuser l’uniformisation et l’autocensure imposé par le marché, de revaloriser la prise de risque et de se réenraciner plutôt que de s’internationaliser. Car l’hyperconcentration éditoriale, adossée au capitalisme culturel, engendre une véritable crise identitaire de la littérature : elle pousse à l’uniformisation des formes – le roman est la forme actuelle par excellence – des voix et des imaginaires, jusqu’à la dissolution des singularités dans une identité exportable, interchangeable, rentable, le tout inséré dans une culture globale. Comme la valeur de la littérature est devenue entre autres marchande et rentable autant pour les auteurs que pour les éditeurs, il faut déplacer cette valeur et l’orienter à nouveau vers la rentabilité culturelle, c’est-à-dire le temps long de la création et de la réception.

Ces pistes ouvrent la voie à une véritable écologie du livre : le consommateur y devient lecteur engagé, le créateur de contenu redevient auteur responsable, et l’actif financier se transforme en éditeur au sens plein du terme. Face à l’hyperconcentration éditoriale, la résistance ne peut être seulement structurelle, elle doit devenir culturelle, politique et collective.

Alexandre Nasc (Site de la revue Éléments, 3 février 2026)

Notes :

[1] Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique [1935], dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 67 et suiv.

[2] Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (rééd. poche), Paris, Seuil, collection « Points », 2012.

[3] Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception [1975], Paris, Gallimard, 1978.

[4] Emile Zola, Le Roman expérimental : « L’Argent dans la littérature », [1880], dans Œuvres complètes t. X, Tchou, 1968, p.1259.

[5] Colette Becker, « Se vendre : l’exemple de Zola ». In Portraits de l’écrivain en publicitaire, édité par Myriam Bouchareng et Laurence Guellec. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2018. doi:10.4000/books.pur.179192.

[6] Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, Paris, GF Flammarion, 2017, p.183.

[7] André Schiffrin, L’argent et les mots, trad. Eric Hazan, Paris, La Fabrique, 2010, p.17.

[8] André Schiffrin, L’édition sans éditeurs, trad. Michel Luxembourg, Paris, La Fabrique, 1999, p.64.

[9] André Schiffrin, L’argent et les mots, op. cit., p.22.

[10] André Schiffrin, L’édition sans éditeurs, op. cit., p.66. André Schiffrin, L’argent et les mots, op. cit., p.14.

[11] André Schiffrin, L’argent et les mots, op. cit., p.17.

[12] Ibid., p.17.

[13] Hélène Ling et Inès Sol Salas, Le fétiche et la plume. La littérature, nouveau produit du capitalisme, Rivages, Paris, 2022, p.23.

[14] Ibid., p.32.

[15] Malo Janin, « Édition : les trois quarts du secteur entre les mains de cinq grands groupes », Basta ! [article de presse en ligne], 22 mai 2025 : https://basta.media/edition-trois-quarts-du-secteur-entre-les-mains-de-cinq-grands-groupes-Bollore-Hachette

[16] Ibid.

[17] Julien Decourt, « Qui possède les médias en France ? », L’Essentiel de l’Éco [article de presse en ligne], 29 mai 2025 : https://lessentieldeleco.fr/2322-qui-possede-les-medias-en-france/

[18] Cas présenté par Hélène Ling et Inès Sol Salas, op. cit.

[19] Sylvie Ducas, La littérature à quel(s) prix ? Histoire des prix littéraires, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2013.

[20] Sylvie Ducas, op. cit., p.40.

[21] Ibid., p.53.

[22] Hélène Ling et Inès Sol Salas, op. cit., p.57. On pensera, par exemple, au blog littéraire Stalker, de Juan Asensio. https://www.juanasensio.com/

[23] Hayles, Katherine, Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technogenèse, UGA Éditions, 2016.

[24] André Schiffrin L’édition sans éditeur. Gisèle Sapiro. Sol Salas.

[25] Gisèle Sapiro, Les contradictions de la globalisation éditoriale, Paris, Éditions Nouveau Monde, 2009.

[26] Thierry Discopolo, La trahison des éditeurs, Marseille, Agone, coll. « Contre-feux », 2011, p.17-18.

[27] Kulturdirektoratet, « A society rich in art and culture – Arts and Culture Norway», 2025: https://www.kulturdirektoratet.no/om-oss/et-samfunn-rikt-paa-kunst-og-kultur/andre-spr%C3%A5k/about-arts-and-culture-norway

[28] André Schiffrin, L’argent et les mots, op. cit. Ainsi que Line Elise Holmboe, Innkjøpsordningene for litteratur. Store norske leksikon, 26 novembre 2024 (programmes d’achat de livres pour la littérature) : https://snl.no/innkj%C3%B8psordningene_for_litteratur

[29] Ibid., p.40.

[30] La littérature représente 24% du budget total soit 20 millions d’euros et l’achat des livres 4% soit 3.5 millions d’euros.

[31]Kulturdirektoratet,«Økonomi og budsjettfordeling – Norsk kulturfond», 2025: https://www.kulturdirektoratet.no/kulturradet/strategi-og-styringsdokumenter/oekonomi-og-budsjettfordeling

[32] Ces formes de maisons d’édition ont été proposées par André Schiffrin dans Le contrôle de la parole ainsi que dans L’argent et les mots.