Petit éloge du long terme

La Chine, le sens du temps long

Prenons la Chine. Voilà un pays qui depuis 30 ans n’arrête pas de commencer par le commencement : construire pierre à pierre les conditions du développement (maîtrise démographique, priorité aux infrastructures de base et à l’éducation scolaire, technique et civique des citoyens, conception et mise en place d’un système bancaire et financier tourné vers le soutien à la production et l’entreprise, protectionnisme intelligent, maîtrise des parités de change, ordre dans la rue et dans les têtes), pour produire modestement et à bas coûts des articles essentiellement exportés, puis monter progressivement en gamme et en technologie, pour se retrouver, un beau matin, premier producteur industriel et deuxième PIB de la planète. Le tout en ne distribuant en bienfaits salariaux et sociaux, voire en investissements « de confort » de type logement, que ce qui est possible, voire seulement nécessaire. Avec toujours en ligne de mire l’épargne, la compétitivité, le long terme, la réserve sous le pied, et, plus que tout, la préservation de son identité, de sa force, de sa fierté nationale. Une vraie Prusse orientale. Pardon pour ce jeu de mots, qui d’ailleurs va très loin.

L’Europe ? L’idiot du village global

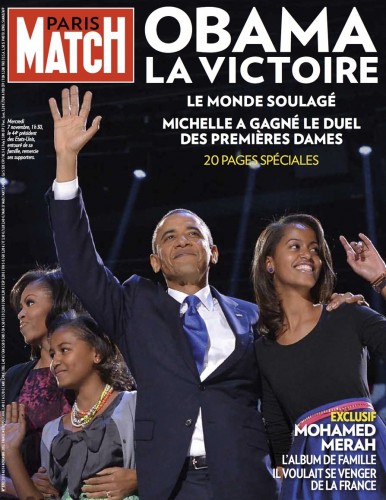

Prenons maintenant l’Occident en général, l’Europe en particulier. Un socialiste intelligent a dit qu’elle était l’idiot du village global, ce qui résume bien les choses. Son plus beau fleuron, la Grèce, ne fait que magnifier les exemples espagnol, portugais, italien, français, et, il faut bien le dire, en grande partie aussi bruxellois : optimisme marchand, mondialisation heureuse, ouverture à tout va, liberté de circulation des marchandises, des services et des hommes, substitution de population et libanisation joyeuses, rationalisation marchande extrême de la fonction agricole, abandon implicite de l’industrie au profit d’un tas appelé « services », joie du baccalauréat pour tous, protection du consommateur, développement de la publicité et du crédit à la consommation, distributions massives de pains et de jeux, relances keynésiennes perpétuelles, endettement privé et public poussé à l’absurde, promesses électorales qui n’engagent que ceux qui les prennent au sérieux, yeux perpétuellement rivés sur les sondages. Le résultat, totalement prévisible, est là, sous nos yeux. Au bout du compte, la chère France, pour prendre son glorieux exemple, en est, à fin octobre 2012, à se poser avec angoisse la question existentielle de savoir si le taux de croissance du PIB en 2012 sera de 0,8 ou de 0,3, ce qui change tout.

La misère intellectuelle et morale de l’Europe

On nous dira : et l’Allemagne, la Finlande, l’Autriche, et quelques autres ? Certes, ils sont un peu chinois de comportement ! Leur comportement garde un zeste de sérieux, de sens du long terme et de séquence logique des priorités qui font chaud au cœur à quelques-uns, dont, on l’a deviné, le rédacteur de ce petit billet. Que dit Angela ? Que rien ne sert de consommer, il faut produire à point ; que quelqu’un doit bien finir par payer les dettes ; que la malfaisance du capitalisme, ou du marché, ou des banques, ou de tous les boucs émissaires du monde, n’explique pas tout ; que le vernis sur les ongles vient après une bonne douche, et autres commandements dictatoriaux du même acabit. Intolérable, clament en chœur les cigales indignées : les Allemands doivent coopérer en lâchant les vannes, en consommant davantage, en faisant un minimum d’inflation, bref, en s’alignant enfin sur les cancres majoritaires ! A défaut, l’Allemagne paiera, ce qui n’est que justice ! Sur ce point, extrêmes droites européennes, qui depuis peu méritent effectivement ce nom, et extrêmes gauches, toujours égales à elles-mêmes, sont d’accord. La misère intellectuelle et morale de l’Europe, en ce début de siècle, est immense.

Soyons un instant sérieux, car le sujet l’est extrêmement. Le sens du long terme a quelque chose à voir avec l’état, disons la santé, des peuples. C’est une affaire ancienne, délicate, complexe. Sparte contre Athènes, la Prusse contre l’Autriche, la cigale contre la fourmi, le modèle rhénan versus le modèle anglo-saxon, la primauté de l’économique sur le social, c’était déjà un peu ça. La gauche s’identifie assez naturellement avec ce qu’il y a de pire à cet égard, quoique avec des nuances, voire des exceptions (on cite à tort ou à raison Mendès-France, Delors ou Schröder comme contre-exemples). La droite, par nature portée aux horizons longs, mais ayant besoin d’être élue, et n’étant souvent pas de droite, a rivalisé souvent avec succès en démagogie avec les meilleurs démagogues de l’équipe adverse. Le ludion Sarkozy, sympathique et actif par ailleurs, comme son excellent et populaire prédécesseur, illustrent bien cette dérive. Sans parler des collègues grec ou italien.

Pour une trithérapie des nations européennes

Comment commencer à s’en sortir ? A notre avis, par une trithérapie mêlant : 1/ acheminement ordonné vers un protectionnisme continental identitaire intelligent de type Paris-Berlin-Moscou-Vladivostok, 2/ inversion vigoureuse mais juste et astucieuse des flux migratoires, et, last but not least, 3/ réforme intellectuelle et morale : réhabilitation de l’identité des Européens, du sens collectif, du long terme et de l’effort, réexamen profond et/ou remisage de l’idéologie des droidloms aux orties, réexamen honnête de l’histoire du XXe siècle défigurée dans les années 1960 sur les fondements datés de Nuremberg et Bandoeng. Joli programme ! Avec un peu de chance, en 100 ou 200 ans à peine, c’est plié !

Jacques Georges (Polémia, 13 novembre 2012)