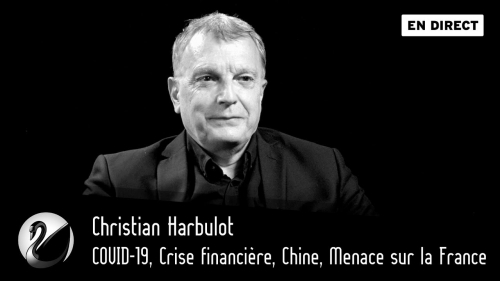

Coronavirus : fin de modèle et nouvelle donne ?

Un simple virus, au demeurant connu, très contagieux, a réussi à mettre à genoux toutes les puissances du monde en à peine trois mois. Avec l’entrée de l’Inde, nous avions au mois de mars près de 3 milliards de personnes et une cinquantaine de pays sur 175 en logique de confinement total ou partiel, soit près de la moitié de la population, mais 95 % du PIB mondial. Il ne s’agit pas d’une « crise » au sens propre du terme. Nous sommes confrontés à quelque chose de beaucoup plus important qui touche pour le moment la globalité de nos systèmes de vie à l’échelle de l’hémisphère nord. La perspective d’une contamination par le Covid-19 de l’hémisphère sud nous fera rentrer assez rapidement dans d’autres scénarios sanitaires qui seront moins mercantiles et financiers dans leurs conséquences et plus préoccupants sur les plans humanitaires et sécuritaires.

Nous sommes face à une catastrophe mondiale provoquée par un épisode pandémique qui impacte les puissants et les riches du monde, avec un pilotage sur le terrain qui ressemble étrangement sur le plan politico-médiatique à celui d’une quasi-guerre bactériologique. Et pourtant, nous ne sommes pas confrontés à une « guerre » classique avec un ennemi désigné. Au-delà des querelles d’experts, que pouvons-nous retenir d’ores et déjà de la lecture des événements comme points fondamentaux ?

Dans un premier temps, la fulgurance de cette épidémie qui balaye tous les méridiens de la planète pose la question des limites de la globalisation comme clé de voute de l’organisation des facteurs de puissance au niveau mondial. Cette pandémie démontre que les marqueurs de la globalisation, appelés aussi « chaîne de la valeur », peuvent voler en éclats instantanément dès que des questions vitales se posent pour les populations. Elle fait non seulement ressortir la fragilité de nos interdépendances avec les ruptures des supply chain, la vulnérabilité de nos réseaux de communication et surtout l’extrême fébrilité des dispositifs financiers qui vivent sur l’instrumentalisation de spéculations virtuelles. Or ce simple coronavirus fait la démonstration que, dès que tout s’arrête pour des questions vitales, cette utopie de l’uniformisation bascule immédiatement en mode échec. De fait, la vraie catastrophe qui se cache derrière cette pandémie va être vraisemblablement l’explosion des bulles financières. Elle interpelle aussi nos populations sur la validité à terme de nos modèles de vie qui risquent d’imploser, notamment en termes de gouvernance, tant ils se révèlent superficiels et peu robustes face à de tels événements. Mais ne prenons pas trop nos rêves pour des réalités, la pratique des crises montre qu’il y a une propension à oublier rapidement et à réitérer les mêmes erreurs, la nature humaine et la cupidité étant ce qu’elles sont…

Du retour des frontières

Le second constat que nous pouvons faire en observant les postures adoptées sur les différents continents est le retour incontestable des frontières. Les grandes organisations internationales qui ont porté le multilatéralisme et le multiculturalisme ont disparu des écrans. Les plates-formes intergouvernementales ont été inefficientes et inaudibles, qu’il s’agisse du G7, du G20, de l’Union européenne, ou étrangement absente comme l’OMS. Tout ce qui faisait illusion sur les débats climatiques ou énergétiques s’est évaporé au fil des semaines. Les procédures éditées par des armées de bureaucrates pour normaliser les relations internationales ont été contournées pour rallier des postures adaptées à chaque territoire. À cet égard, l’Union européenne a été sûrement l’organisation la plus inconséquente et indolente face à cette urgence sanitaire, ce qui n’a fait qu’aggraver les fractures entre les membres et contribuer à accentuer son discrédit en plus de son impuissance. De fait, nous avons assisté à un repli quasi immédiat de tous les pays sur leurs frontières historiques avec la réémergence des principes de souveraineté attachés à chaque peuple. Ceux qui ont pratiqué le refus ou le déni ont été vite rattrapés par la brutalité de la réalité, voire l’intransigeance de leurs voisins immédiats. À l’angélisme un peu infantile porté par les tenants d’une mondialisation heureuse s’oppose désormais le retour brutal de la question de fermetures des frontières, voire de la construction de murs sur nos glacis stratégiques, pour ne prendre que l’exemple du chantage turc avec ses cohortes de migrants sur le flanc oriental de l’Europe.

À la réaffirmation de la culture

De fait, chacun a réimprimé sa marque en termes de gouvernance en s’appuyant sur une affirmation de ses fondamentaux culturels, voire civilisationnels entre l’Asie et l’Occident, dans le traitement des événements. La Chine, à l’instar des autres pays asiatiques concernés par la pandémie, a pratiqué la méthode coercitive autoritaire, que nous pouvons toujours contester avec notre vision des libertés en Occident, mais qui correspond parfaitement à l’esprit asiatique où le collectif l’emporte sur l’individu. Il suffit de relire La tentation de l’Occident d’André Malraux pour bien comprendre les ressorts de l’adhésion des populations soumises en Chine, ou civiques comme en Corée, au Japon ou à Singapour, face à des événements où la valeur de la vie n’a pas la même signification que sur nos rivages imbibés de monothéismes. Cette prégnance des différences culturelles est encore plus explicite dans nos postures européennes. En Allemagne, comme en Suisse, ou dans les pays de l’Europe du Nord, tout est piloté à partir des Landers, des provinces, des cantons et des villes avec une très forte décentralisation et une responsabilisation de chacun, du fait de la culture protestante. Les pays latins qui sont très marqués par l’individualisme et le catholicisme sont aux antipodes. C’est aussi le cas de la France, avec son mode de fonctionnement État-nation centralisé avec une vision régalienne, protégé par des corps d’experts accrédités. Il est intéressant aussi d’observer l’organisation nord-américaine qui est singulière, notamment en termes de résilience. Les Américains ont une véritable culture du risque, associée à leur pratique de la démocratie soutenue par une croyance évangélique que l’on ne peut pas sous-estimer. C’est un peuple issu d’une culture de migrants qui « fait face » et qui a une véritable éducation des crises majeures. Même chose pour la Russie qui, en plus de sa très grande rusticité, incarne une vision salutaire de sa mission, celle de la troisième Rome, lui permettant d’accepter des niveaux d’abnégation et de patriotisme comme peu de peuples en sont capables. Après il y a le reste du monde, soit quasiment la moitié de la population mondiale, où le pilotage se fait sur des critères communautaires, claniques, ethniques, religieux et où la gouvernance est marquée par une corruption endémique. Sur ces territoires de l’hémisphère sud, voire sur nos propres zones grises, nous ne sommes plus sur des approches rationnelles avec des moyens sanitaires sophistiqués et la résilience se confond avec la précarité des logiques de vie.

L’hystérie dans la gestion

Enfin, nous ne pouvons pas occulter le côté hystérique de la surmédiatisation de cette actualité. Le monde a vécu de multiples pandémies avec des niveaux de mortalité que nous ne connaissons plus depuis un siècle. Les dernières en date qui sont présentes dans l’inconscient collectif sont les vagues de grippes asiatiques en 1957/1958 et en 1968/1970 qui ont fait au niveau mondial 1 million de morts, voire la grippe espagnole avec ses 50 millions de morts en 1918. Le VIH depuis les années 1980 totalise à lui seul entre 25 et 35 millions de morts. Plus personne n’a une idée de ce que fut la mortalité mondiale sur ces questions épidémiologiques rapportée à la démographie au cours des siècles du fait des progrès de la médecine et de la science. Pourtant, les modes de représentation qui sont véhiculés actuellement avec quelques dizaines de milliers de victimes au niveau mondial sont quasiment apocalyptiques pour celui qui n’a pas un peu de capacité de recul et d’esprit critique. Cette question des ressentis et des imaginaires collectifs est fondamentale dans ce type d’événements. Comme le dit très bien Michel Maffesoli, nous avons quitté le monde de la rationalité pour entrer dans celui de la postmodernité où l’émotion et l’instantanéité deviennent les éléments dimensionnant de nos modes de perception du réel. Tous les bilans chiffrés qui sont énoncés par les scientifiques ou les politiques à l’écran sont systématiquement interprétés comme l’annonce d’un effondrement immédiat du monde. Nous ne pouvons que constater actuellement la surcharge d’irrationalité qui règne à tous les niveaux, peut-être encore plus dans les étages décisionnels qui sont pris dans leurs dilemmes à la fois idéologiques, corporatifs et technocratiques. Il y a une vraie difficulté pour prendre en compte le réel d’autant que nos sociétés, notamment européennes, n’ont plus connu de véritables catastrophes depuis sept décennies. Elles n’ont connu que des crises de bien-être et n’ont plus de vrais référentiels en termes de maîtrise des risques. Elles sont au contraire imprégnées quotidiennement de « risque zéro » et de « zéro mort ». C’est ce choc entre la brutalité de la réalité et la virtualité des concepts qui fait exploser les peurs et développe de façon virale la défiance envers les élites. Les peurs générées deviennent quasiment plus dangereuses et pernicieuses que le virus lui-même. Elles saturent les écrans, submergent les réseaux sociaux, sidèrent les opinions et affolent les populations !

Un gagnant, la Chine ?

En conclusion, la conjonction de tous ces processus de délitement des utopies, du retour des frontières et de l’emprise de l’irrationnel dans le fonctionnement de nos sociétés, ne peut que nous interpeller sur ce que sera « la sortie de crise » de cette pandémie mondiale. Il est à craindre que la sortie soit le prétexte de l’ouverture d’un nouveau grand jeu international où, forts de tous les effets dominos générés par ces événements, les puissants de ce monde soient tentés de réactualiser les postures en termes de rapports de force. Cela paraît inévitable, d’autant que nous étions, juste avant l’arrivée du Covid-19, face à un agenda géopolitique très incertain avec entre autres les inconnues liées au Brexit, à l’élection américaine, à la succession de Poutine et aux critiques internes envers Xi Jinping. Il est clair que l’agenda provoqué par cette vague épidémique au niveau mondial arrive paradoxalement à un moment opportun, si ce n’est décisif pour Xi Jinping. Après sa communication planétaire autour de la route de la soie, il est temps pour lui de bien faire comprendre que la Chine va enfin devenir en 2020/2021 la première puissance mondiale. La tentation est très forte de profiter de cet espace-temps stratégique avec des élections américaines qui pourraient être déstabilisées par une récession inattendue. L’Amérique ne serait donc plus first and great again ! Comment pourrait réagir l’oncle Sam face à un tel déclassement ? Et pourtant, cette crise révèle au monde combien tous nos pays sont devenus dépendants et redevables de la Chine ! Les grands groupes mondiaux le savent, ils ont tout fait pour que les États abandonnent toute souveraineté et valident délocalisations et transferts de richesse. Nous payons aujourd’hui le prix de ce pacte faustien !

On ne peut qu’essayer de se projeter en termes d’anticipation stratégique. Pour Xi Jinping cette actualité lui permet non seulement de réduire à néant ses oppositions internes, de réduire toute dissidence au sein de ses instances dirigeantes et désormais de se porter en quasi sauveur du monde. De façon symbolique, il se montre « chevaleresque » en produisant et distribuant aux Européens des milliards de masques, mais il va beaucoup plus loin en démontrant au monde qu’il est aussi devenu leader sur les systèmes d’information et sur les questions de santé grâce à sa maîtrise de l’intelligence artificielle, seule réponse à un monde interconnecté avec 60 % de la population urbanisée. Ce n’est pas pour rien que Donald Trump est entré dans le pilotage de cette pandémie entouré, non pas de généraux, mais des patrons de la Silicon Valley et des grandes compagnies pharmaceutiques. Les guerres du xxie siècle ne se jouent plus avec de la métallurgie, mais avec des algorithmes. Finalement, à qui va profiter le crime ?

Cette pandémie va contribuer à redistribuer les cartes à très grande vitesse et de fait toutes les instrumentalisations vont être bonnes pour désigner qui sera demain dans le bien ou le mal. Les Chinois ont commencé en accusant les Américains d’être désormais à l’origine du virus ! Et un leader comme Trump n’hésite pas pour sa réélection à parler du « virus chinois ». Il faudra bien expliquer aux électeurs du Middle West pourquoi des Américains sont morts alors que la reprise économique et le plein-emploi étaient au coin de la rue. Et surtout pourquoi l’Amérique ne pourra plus être great again. Il n’est pas inimaginable que dans cette perspective, Trump bouscule les conventions internationales et discute ouvertement avec Poutine, désormais assuré de sa propre succession, de la construction d’un nouveau leadership des vieux mondes chrétiens sur l’hémisphère nord pour faire face aux prétentions chinoises. D’autant que Vladimir Poutine verrouille l’ancien monde, celui issu des énergies fossiles du xxe siècle, avec ses victoires tactiques sur le nœud syriaque et son pilotage de la crise actuelle sur les cours du pétrole face à l’Arabie saoudite. Le Coronavirus est peut-être une bonne illustration de cet art subtil pratiqué par les Asiatiques qui consiste à gagner des guerres sans avoir à livrer bataille. Mais dans cette partie à trois, il ne faut pas sous-estimer l’oncle Sam et le tsar, ils n’ont pas encore été frappés d’impuissance comme l’Europe…

Xavier Guilhou (Conflits, 18 mai 2020)