En préférant l’administration des choses au gouvernement des hommes, nos contemporains ont caressé le rêve d’un village global apaisé. Les intérêts croisés devaient se substituer aux rapports de domination. Le retour fracassant de l’histoire a balayé ce rêve. Les interdépendances n’empêchent pas les affrontements. Le Kremlin développe ses armes de pointe avec des composants européens ; les Américains fabriquent leurs avions avec les minerais rares chinois tandis que les Ukrainiens se chauffent avec le gaz des Russes qui tuent leurs enfants.

L’intérêt matériel pur et les idéologies ont donc échoué à pacifier le monde aussi bien qu’à expliquer ses soubresauts. Aussi faut-il chercher ailleurs le moteur du système stratégique mondiale. Décriée par des auteurs comme Bertrand Badie, dont la fragilité conceptuelle tient à la gageure intenable de vouloir expliquer les relations internationales sans parler de stratégie, la notion de puissance et ses mécanismes offrent justement une grille de lecture globale et cohérente. Encore faut-il s’entendre sur sa définition.

La puissance est une relation stratégique

L’homme est un être social projeté dans le temps. C’est-à-dire un animal politique et historique dont l’action collective épouse les formes de la stratégie. Corps collectifs organisés, les sociétés poursuivent leurs objectifs propres, dont le premier est d’assurer la pérennité et la prospérité d’une communauté définie sur un territoire donné. Leur multiplication a progressivement amené leurs intérêts à se croiser, à s’entrechoquer.

L’aire mondiale s’est ainsi convertie en un système stratégique animé par les rivalités de puissance, cette relation multiforme et synergétique qui est, tenant compte de la nécessité, l’effet de la projection dans l’espace et dans le temps d’une volonté stratégique raisonnée sur l’environnement matériel et immatériel.

Or, la puissance est une relation comparative à somme nulle. Dans un monde en mouvement, une puissance qui ne progresse pas court le risque de régresser mécaniquement. C’est pourquoi elle ne peut être pensée en dehors des conditions de son accroissement dans un cadre de compétition, de contestation ou d’affrontement entre les seuls acteurs qui en réunissent l’ensemble des attributs, les États.

Les mécanismes de la puissance s’appuient sur trois principes égaux, intemporels et communs à toutes les sphères culturelles : la nécessité, la volonté et la légitimité. Ils se subdivisent eux-mêmes en facteurs et en éléments.

La nécessité est le poids des données de départ, des éléments quantifiables. Objective, elle rassemble aussi bien des données physiques que cognitives. Elle recouvre la géographie, la démographie ou les ressources économiques d’un pays et détermine les rapports de force concrets. Elle est le bras.

Principe moteur, la volonté est la capacité à concevoir un plan stratégique, elle détermine le but à atteindre, dicte la marche à suivre et initie l’action. Elle tire avantage des opportunités, pallie les contraintes, contourne les obstacles ou force les résistances. Elle est la tête, avec tout ce que l’esprit humain comporte de rationalité, mais aussi d’erreurs ou d’imprévus.

La légitimité, enfin, assure la cohésion d’une société autour de valeurs ou de croyances partagées et lui donne le sentiment d’accomplir une action, juste, belle, bonne ou du moins nécessaire. Elle se rapporte aux forces morales. Elle est le cœur.

Cartographie et dynamiques de puissance

Il est possible de cartographier cinq grands types de reliefs de puissance.

Au sommet se trouve le cercle restreint des superpuissances, comme l’URSS hier, les États unis aujourd’hui, la Chine demain. Elles ont toutes les cartes en main pour imposer leur direction mondiale.

Viennent ensuite les puissances moyennes à vocation globale comme la France ou l’Angleterre, que pourraient rejoindre un jour l’Inde ou l’Allemagne. Si l’histoire leur a parfois offert l’illusion d’une hégémonie possible, elles ont appris à mesurer le poids de la nécessité et à connaître leurs limites.

Le troisième étage regroupe les puissances régionales, comme le Brésil ou l’Australie, difficilement contournables dans une sphère délimitée.

Ces niveaux regroupent les puissances actives. Les plaines et les combes qui viennent ensuite sont le domaine des puissances passives.

On y retrouve les nations faibles, mais prospères, attachées à leurs seuls intérêts immédiats, comme beaucoup de pays européens. Faute de volonté, elles constituent un simple enjeu entre les grands qui s’en disputent la clientèle.

L’étage le plus bas est celui des États faibles et pauvres, qui n’ont que des intérêts locaux. Leurs déficiences dans tous les domaines sont telles, qu’ils ne forment qu’un terrain vague où s’opposent plus ou moins librement les grandes puissances ; on y trouve un certain nombre de pays d’Afrique noire, d’Amérique latine ou d’Asie.

D’autres facteurs interviennent naturellement. Ils pourraient se rapporter au climat de la puissance. Les puissances froides sont conservatrices. Elles ont intérêt à geler plus ou moins la scène mondiale et sont par définition stabilisatrices, comme la France ou le Maroc qui mènent des politiques de souveraineté, d’influence et d’équilibre.

À l’inverse, les puissances chaudes sont révisionnistes. Elles ont des aspirations impériales, qu’elles soient globales dans le cas des superpuissances, ou régionales pour des États comme la Turquie.

Cette cartographie peut être détaillée ou orientée en fonction des besoins analytiques. Elle facilite la compréhension des forces en présence et des dynamiques de puissance naturelles ou accidentelles.

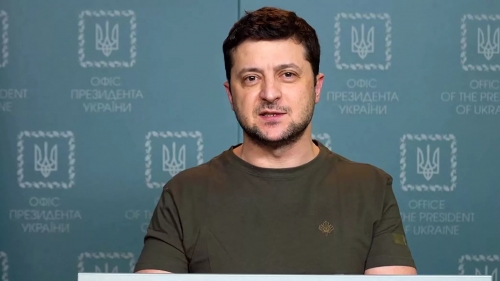

Le mouvement des courants chauds ou froids entraîne mécaniquement des perturbations, comme la rencontre de l’expansionnisme turc et du conservatisme français en mer Égée. Les phénomènes naturels d’érosion de puissance, dont la Russie a constaté l’importance après la chute de l’URSS, nécessitent des aménagements ou des actions plus ou moins heureuses pour maintenir un environnement favorable ; lorsque des blocs importants se sont séparés du corps central comme la fait l’Ukraine, le volontarisme s’oppose à la force de gravité avec les conséquences que l’on a pu voir.

Certains mouvements tectoniques souterrains annoncent ainsi des tsunamis, ce qui peut être le cas lors de bascules démographiques majeures – on peut ainsi s’interroger sur la pérennité sociale des Émirats arabes unis où 10 % de citoyens se noient dans une masse de 90 % d’étrangers.

Les dynamiques d’ascension ou de déclassement obéissent à certaines règles et provoquent naturellement des dépressions ou des orages. Si les géographes ont pu évoquer le réchauffement climatique, le réchauffement géopolitique est une réalité tout inquiétante qui exige que l’on prenne des mesures pour y pallier si possible, pour s’y préparer assurément.

Le stratège s’apparente ainsi au géographe. La connaissance des mécanismes de la puissance lui permet de comprendre les phénomènes induits et de les anticiper, en dégageant des tendances ou des probabilités à défaut de certitudes hors de portée.

Équilibres et déséquilibres

La tectonique des puissances pourrait se résumer grossièrement à un équilibre continûment perdu et perpétuellement retrouvé.

Les périodes d’anarchie sont celles où la rupture est telle que le rééquilibrage est impossible, comme après la chute de l’Empire romain. Les crises majeures, elles, sont l’expression d’un violent mouvement de balancier pour contrer un changement trop brutal pour être digéré progressivement. En 1914, la guerre n’a pas tant découlé de la volonté du Reich d’en découdre que de la dynamique créée par le fantastique accroissement de sa puissance démographique, économique et militaire depuis 1870. La force de gravité constituée autour de la puissance germanique ne pouvait que disloquer l’édifice international.

Les mouvements structurels sont plus durables que le fruit des heurts cinétiques. Ce n’est pas Waterloo qui a rejeté la France au second rang des puissances au XIXe siècle. C’est le processus de l’unification allemande qui a progressivement réduit son poids relatif dans le concert européen. D’ailleurs, l’écrasement militaire total de l’Allemagne en 1945 ne l’a pas empêchée de reprendre ensuite progressivement et naturellement le leadership européen.

La loi du retour à l’équilibre veut que les puissances qui comptent soient globalement restées les mêmes à travers les siècles. Il est exceptionnel qu’une nation déchoie du cercle qui est le sien, mais, lorsque cela arrive, il est encore plus rare encore qu’elle parvienne à le retrouver.

Les évolutions susceptibles de provoquer des déséquilibres ont des rythmes très variés. Dans le domaine de la nécessité, elles sont généralement lentes, sauf accident comme la découverte de matières premières vitales ou de grande valeur : les hydrocarbures ont transformé une petite nation excentrée en un des États les plus prospères du globe au début des années 1970.

C’est en termes de volonté que les ruptures sont les plus rapides et l’influence du libre arbitre individuel ou collectif décisive. Des personnalités fortes comme les présidents Poutine ou Erdogan ont marqué les Relations internationales contemporaines ; la résilience collective du peuple juif lui a permis de surmonter deux millénaires de dispersion et de persécutions pour finalement recréer un État en quelques années.

Les critères de légitimité ne connaissent généralement que des évolutions progressives et souterraines. Mais lorsque l’architecture des croyances a changé, il est difficile de revenir en arrière. La Cour de Versailles l’a découvert à son détriment en 1789 avant que le monde entier n’en soit bouleversé.

Si les changements créent des opportunités, toutes ne sont pourtant pas bonnes à saisir. Une rupture d’équilibre trop importante en faveur d’un acteur provoque en retour une réaction virulente et coordonnée de ses adversaires, de ses partenaires, voire de ses alliés. Un État doit également se poser la question de sa capacité à absorber un accroissement de puissance majeur. La grenouille ne gagne pas à vouloir se faire plus grosse que le bœuf…

La modélisation plutôt que le choc

D’autres mécaniques découlent des contradictions internes de tout État, tout système, toute situation. Mao en a d’ailleurs théorisé l’exploitation stratégique. Les États-Unis, par exemple, concilient difficilement leur identité démocratique et leur nature impériale. Au sein même de l’alliance formée par les démocraties, une forte antilogie distingue la vision française du multilatéralisme, considéré comme l’opportunité de dégager des marges de manœuvre, et l’approche américaine, qui y voit comme une menace pour son statut d’hyperpuissance.

Un paradoxe veut que la puissance retenue soit plus grande que la puissance déployée. En effet, cette dernière est une dépense de capital dont le bénéfice reste à prouver. L’Angleterre a construit sa domination en assistant aux grandes conflagrations européennes bien plus qu’en y participant. Alors que ses adversaires s’épuisaient en vaines querelles, elle accumulait les capitaux, construisait des vaisseaux de commerce, étendait ses réseaux financiers et défrichait les terres vierges d’Amérique et d’Océanie offertes à sa vigueur pionnière et démographique.

Si la manœuvre de Vladimir Poutine en Crimée, en 2014, est un cas d’école d’utilisation stratégique des mouvements naturels à l’œuvre, l’agression de l’Ukraine de 2022 illustre les méfaits d’une dilapidation stérile. La puissance militaire, politique et diplomatique russe en a été diminuée et ses ressources économiques, sévèrement touchées. De même, l’abus que font les Russes de leur droit de véto à l’ONU est le meilleur moyen d’en remettre le principe même en cause. En contrepoint, la France se garde bien d’utiliser le sien pour éviter de se voir contester la légitimité à en disposer qui contribue à son statut de puissance globale responsable.

Antinomie surprenante, une politique de puissance avisée peut consister à… favoriser l’accroissement de celles d’autres acteurs. Il est peu probable qu’un pays comme la France puisse beaucoup augmenter ses ressources propres au-delà de certaines limites. Elle pourrait en revanche viser le renforcement d’États subalternes au détriment de ses compétiteurs.

Si vis pacem, para bellum. La faiblesse tue, l’actualité le montre. En revanche, une grille de lecture qui ne s’intéresserait qu’aux chocs entre rivaux passerait à côté de l’essentiel. L’expérience des deux guerres mondiales, la dissuasion nucléaire et la réticence de plus en plus marquée des opinions publiques pour verser leur sang ont provoqué une mutation des rivalités de puissance.

L’affrontement c’est-à-dire la guerre ouverte entre ennemis a perdu sa centralité au profit de la contestation indirecte entre adversaires et, plus encore, de la compétition globale entre l’ensemble des acteurs, y compris entre alliés.

Alors que, même sur le plan militaire, il importe de moins en moins de s’illustrer sur le champ de bataille que de durer, les voies contemporaines de la puissance marginalisent les notions de victoire et de défaite. Alpha et oméga de la pensée des relations internationales jusqu’au siècle dernier, elles sont devenues obsolètes. La victoire ne reflète qu’une pression volontariste passagère contre la nature des choses ou les rapports de force. Aussi ses résultats s’estompent-ils rapidement. Serait-il exagéré de l’assimiler à une illusion ?

La puissance d’un État ne résulte pas d’une situation donnée, mais d’une approche intégrée et d’un équilibre durable entre ressources, volonté et légitimité. C’est parce qu’elle est globalement équilibrée à l’intérieur que la France est une puissance d’équilibre à l’extérieur. À l’inverse, la Russie volontariste, pauvre et surarmée ne peut que jouer un rôle déstabilisateur.

Malgré la contradiction apparente entre les deux termes, la puissance peut être assimilée au consensus, même s’il est évidemment fabriqué. Ce consensus tient à l’influence d’un modèle social, au prestige politique, à la crédibilité militaire, à la prospérité économique, à l’attractivité culturelle, etc. à long terme d’un État perçu comme utile au pire, nécessaire généralement, admirable au mieux.

Si l’art de la tactique dominait quand les princes mesuraient leur puissance à l’aune d’une province conquise, il est aujourd’hui marginalisé par celui de la stratégie et de la planification environnementale. Cette dernière consiste à occuper les espaces lacunaires, à enserrer ses rivaux dans un réseau serré de dépendances sous-terraines structurelles et à s’assurer soi-même des marges de manœuvre souveraines. Ainsi peut-on compléter la cartographie des puissances par celle de leurs dépendances matérielles et immatérielles.

Géant économique, l’Allemagne paie par exemple le prix de la naïveté, écartelée entre sa sujétion énergétique à l’égard de Moscou et sa dépendance sécuritaire à l’égard de Washington. Nation prospère administrée librement, elle découvre avec stupeur qu’elle n’est pas souveraine faute de liberté de manœuvre. Un pays peut être un État de droit, même sans souveraineté. En revanche il n’a plus la capacité de décider de son avenir et de mettre en œuvre ses choix, ce qui est la définition même de la liberté politique et la raison d’être de la démocratie.

Conclusion

L’histoire est une ligne brisée. Elle n’a pas de sens particulier, mais retrace les péripéties de la compétition entre les groupes humains. Toute confrontation est, avant tout, un mouvement et une interaction créatrice dont les conséquences ne sont pas toutes négatives.

Le monde contemporain a en tout cas rompu avec la notion de paix. Militaire ou non, la guerre fait rage entre les nations. Elle n’oppose plus seulement des appareils étatiques comme jadis, mais les sociétés elles-mêmes dans leur ensemble.

Rien n’échappe désormais au jeu des puissances. Mark Galeotti a publié en janvier 2022 un livre au titre évocateur : The weaponisation of everything. Tout devient un instrument de combat. Tout devient une arme.

Ce nouveau système global, nous l’avons vu, n’est pas aussi anarchique qu’on pourrait le penser au premier abord. S’il réserve naturellement des surprises, il obéit à des règles et à des mécaniques accessibles à l’entendement humain.

Les Européens en règle générale et les Français en particulier n’ont pas su anticiper des crises sanitaires, économiques ou militaires pourtant largement prévisibles. La vétusté de grilles de lecture terriblement restrictives, qu’il s’agisse de la grille économique libérale ou de celle consistant à cantonner les Relations internationales à une forme de sociologie, leur a coûté très cher.

À l’ère de la combinaison des effets et des affrontements intégrés, ces échos du passé n’ont plus d’intérêt que pour la recherche historique. L’avenir est lourd de menaces et exige des outils conceptuels capables de concilier l’analyse des rapports de force bruts, la prise en compte de l’imprévisibilité des décisions collectives ou individuelles et le rôle des forces morales. C’est-à-dire la nécessité, la volonté et la légitimité.

Raphaël Chauvancy (Conflits, 12 avril 2022)