Nous reproduisons ci-dessous un la deuxième partie du texte d'Olivier Rey, tiré de la revue Conférence et consacré aux liseuses électroniques et autres tablettes et à ce qu'elles impliquent.

Lire la première partie :

Nouveau dispositif dans la fabrique du dernier homme... (I)

Nouveau dispositif dans la fabrique du dernier homme (II)

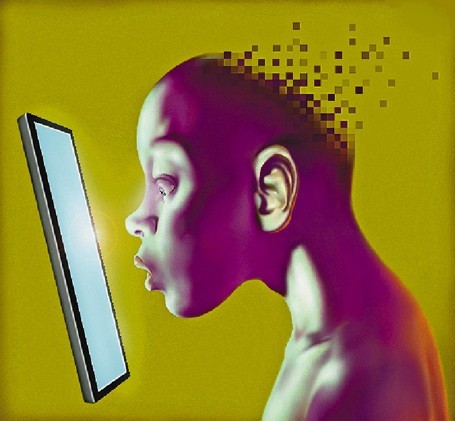

Par la façon dont nous avons contesté le premier argument des chantres du livre électronique (dont l’apparition constituerait selon eux une chance extraordinaire pour la pensée), nous avons également montré que le procédé classique pour calmer les inquiétudes (inutile de s’alarmer pour ce qui est un simple changement de support) est inopérant. En effet, ce sont précisément les caractéristiques du support qui introduisent au sein du don pour la pensée — les ressources immenses immédiatement accessibles —, le poison — l’insidieuse désagrégation de la pensée que ces ressources devraient nourrir ; l’élément essentiel n’est pas le remplacement du papier imprimé par l’écran, mais les possibilités innombrables et permanentes de distraction que la tablette met à portée de doigt du lecteur, possibilités qui minent la concentration nécessaire à l’acte si peu naturel qu’est la lecture suivie d’un texte, dès lors qu’il dépasse une certaine longueur. Qu’à cela ne tienne, les tenants du livre électronique opposent à leurs détracteurs une variante de l’argument « rien ne change ». D’accord, conviennent-ils, quelque chose change, mais ce qui ne change pas en revanche, c’est le fait que n’importe quelle innovation d’importance a toujours suscité des résistances qui se sont avérées, avec le recul, à la fois inutiles et ridicules. Les critiques de la transformation, parce qu’ils demeurent ancrés dans l’ancien monde en train de disparaître, ne sont sensibles qu’à ce qui se perd et se révèlent incapables de rendre justice au nouveau qui apparaît ; l’expérience montre que le monde a toujours survécu aux catastrophes qu’ils prédisaient, et a même « évolué dans le bon sens».

Notons cependant qu'eu égard aux bouleversements induits par les développements très rapides et spectaculaires de la technique moderne, notre recul est insuffisant pour déduire avec assez de vraisemblance des événements passés que le mouvement initié au cours des derniers siècles ne conduit pas à la catastrophe. Au demeurant, quiconque a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre doit reconnaître que discuter de la probabilité ou non d’une catastrophe est oiseux, puisque la catastrophe en question est déjà en cours. Il n’est que de comparer ce qu’on appelle aujourd’hui le « centre historique » des villes aux immenses extensions suburbaines pour trouver, inscrite dans notre mode même d’habiter le monde, la démonstration que ce que nous appelions le progrès s’apparente, depuis plusieurs décennies au moins, à un cancer. Les amis du désastre croient toujours tenir un argument définitif contre ceux qui diagnostiquent le désastre comme désastre, en prétendant qu’une telle appréciation est purement subjective et ne relève que d’une hostilité de principe au changement : avec un esprit aussi rétif aux innovations, assurent-ils, nous en serions encore à grelotter dans des cavernes. Argument très faible en vérité : c’est comme si on objectait aux médecins qui luttent dans les services d’oncologie contre la prolifération maligne des cellules, que soumis aux traitements qu’ils infligent le foetus n’aurait jamais pu se développer (7). Il ne s’agit pas d’être contre la division cellulaire en tant que telle, mais de chercher à entraver la division cellulaire quand celle-ci s’emballe, se poursuit pour elle-même sans égard aux tissus environnant et pour l’organisme qu’elle finit par tuer ; de même ne s’agit-il pas d’être contre la technique en tant que telle, ce qui serait absurde, mais contre ses métastases qui, au lieu de servir la vie, se mettent à en détruire les conditions les plus élémentaires d’épanouissement (8).

L’inflation de l’écrit, consécutif à l’invention de l’imprimerie, fait partie intégrante de ce cancer. D’une part parce que l’évolution du monde au cours des derniers siècles est impensable sans l’imprimerie, d’autre part parce que, du processus cancéreux général, l’accumulation des écrits est à la fois la matrice et le modèle. L’Encyclopédie du XVIIIe siècle était habitée par le désir perdurant d’une totalisation du savoir, en même temps qu’elle avait déjà renoncé à structurer organiquement ce savoir, en classant les articles par ordre alphabétique. Depuis cette époque, le savoir accumulé a crû dans des proportions gigantesques, décourageant tout espoir de totalisation même partielle. Les grandes bibliothèques, rassemblant des millions d’ouvrages (plus de trente millions d’imprimés pour la bibliothèque du Congrès, la moitié environ pour la British Library ou la Bibliothèque nationale de France) sont devenues des lieux non de rassemblement du savoir, mais des lieux témoignant de l’impossibilité de rassembler le savoir, des lieux de la disproportion, écrasants pour des êtres humains complètement dépassés par l’ensemble de ce qu’ils ont élaboré et entreposé, des êtres humains de plus en plus nanifiés à mesure que le nombre d’oeuvres et de documents devient colossal dans leurs répertoires. « Frappante est avant tout l’obésité de tous les systèmes actuels, cette “grossesse diabolique”, comme dit Susan Sontag du cancer, qui est celle de nos dispositifs d’information, de communication, de mémoire, de stockage, de production et de destruction, tellement pléthoriques qu’ils sont assurés à l’avance de ne plus pouvoir servir. […] Tant de choses sont produites et accumulées qu’elles n’auront plus jamais le temps de servir. […] Il y a une nausée particulière dans cette inutilité prodigieuse. La nausée d’un monde qui prolifère, qui s’hypertrophie, et qui n’arrive pas à accoucher (9). » À cette prolifération, la numérisation n’apporte aucun remède. À contempler la disproportion terrifiante entre des kilomètres de rayonnages et la taille de notre corps, à nous confronter à l’évidence matérielle que ce qui devait nous « augmenter » s’est mis à nous rendre impotents du seul fait de dépasser toute mesure humaine, une chance nous était donnée de nous ressaisir, de repenser ce qui vaut d’être écrit, imprimé, catalogué, conservé. La numérisation et la miniaturisation, en permettant de stocker une encyclopédie sur un DVD, est une façon de refuser cette chance, de permettre au processus cancéreux de se poursuivre. La tablette de lecture est un instrument de survie dans un monde devenu inhabitable, et qui continuera de devenir de plus enplus inhabitable au fur et à mesure qu’on inventera de tels moyens d’y survivre.

Il y a bien un point où ceux qui accueillent le livre électronique avec faveur ont raison, c’est en présentant son prochain triomphe comme inéluctable. La lecture suivie d’un livre suppose un sujet pourvu lui-même d’une certaine continuité, de plus en plus problématique au fur et à mesure que l’attitude consumériste s’empare des moindres instants de l’existence, et en particulier des moments de loisir. Günther Anders, il y a plus d’un demi-siècle, avait déjà parfaitement décrit le phénomène. « Dans la deuxième de ses Méditations, Descartes remarquait qu’il était impossible de “concevoir la moitié d’aucune âme”. Aujourd’hui, une âme coupée en deux est un phénomène quotidien. C’est même le trait le plus caractéristique de l’homme contemporain, tout au moins dans ses loisirs, que son penchant à se livrer à deux ou plusieurs occupations disparates en même temps. L’homme qui prend un bain de soleil, par exemple, fait bronzer son dos pendant que ses yeux parcourent un magazine, que ses oreilles suivent un match et que ses mâchoires mastiquent un chewing-gum. Cette figure d’homme orchestre passif et de paresseux hyperactif est un phénomène quotidien et international. Le fait qu’elle aille de soi et qu’on l’accepte comme normale ne la rend pourtant pas inintéressante. Elle mérite au contraire quelques éclaircissements. Si l’on demandait à cet homme qui prend un bain de soleil en quoi consiste “proprement” son occupation, il serait bien en peine de répondre. Car cette question sur quelque chose qui lui serait “propre” repose déjà sur un présupposé erroné, à savoir qu’il serait encore le sujet de cette occupation et de cette détente. Si l’on peut encore ici parler de “sujet”, au singulier ou au pluriel, c’est seulement à propos de ses organes : ses yeux qui s’attardent sur leurs images, ses oreilles qui écoutent leur match, sa mâchoire qui mastique son chewing-gum ; bref son identité est tellement destructurée que si l’on partait à la recherche de “lui-même”, on partirait à la recherche d’un objet qui n’existe pas. Il n’est pas seulement dispersé (comme précédemment) en une multiplicité d’endroits du monde, mais en une pluralité de fonctions séparées (10). » Ces observations, formulées dans les années 1950, nous font mesurer que les écrans, internet, la multifonctionnalité des appareils actuels ne sont pas seulement une cause des difficultés de l’homme contemporain à fixer son attention, à se concentrer, à méditer, à accomplir patiemment une tâche unique, mais s’inscrivent également dans une dynamique générale, un développement toujours plus poussé de la société de consommation qui entraîne avec elle une transformation des êtres humains, la mutation progressive du sujet moderne, qui s’en remettait d’abord à lui-même, en un faisceau mouvant de besoins, d’appétits, d’envies cherchant satisfaction dans ce que le marché leur propose (aussi incroyablement imbu de lui-même puisse être le « je » flageolant qui revendique ces besoins, appétits et envies pour siens). Dans un tel contexte, le livre à l’ancienne qui, par sa présence silencieuse, son calme être-là, à la fois compact et feuilleté, son rassemblement en objet parfaitement tangible en appelle à un sujet lui-même rassemblé, tend à engendrer le malaise, à devenir insupportable. S’il continue à trouver droit de cité dans les logements ce sera, probablement, à titre d’antiquité, d’ornement d’étagère, à l’instar des casseroles de cuivre accrochées au mur des résidences secondaires et dans lesquelles personne ne songerait plus à faire cuire quoi que ce soit. À cela s’ajoute la logique techno-économique, qui ne peut admettre ce scandale : que le maillon essentiel qu’a été le livre dans l’avènement de la modernité se soit au fil des siècles si peu modernisé, jusqu’à prendre l’aspect, à notre époque, de fossile préindustriel incongru. À tous points de vue le livre traditionnel est trop inerte, trop durable : pour les personnes labiles susceptibles de le lire, et pour une économie qui repose sur l’obsolescence accélérée des produits — une bibliothèque peut se transmettre de génération en génération (à supposer, il est vrai, que les livres soient correctement fabriqués), alors que la fragilité et les évolutions constantes de l’informatique obligent à changer de matériel de nombreuses fois en une vie.

Cela étant, le règne du livre électronique sera autrement plus court que celui du livre imprimé. Son triomphe sera à durée limitée, même s’il est difficile de donner, comme Jacques Attali sait le faire dans ses prévisions, des échéances précises. Les impasses actuelles de l’économie capitaliste tiennent grandement à ce que celle-ci s’est développée grâce à ce qu’Ernest Renan appelait les « vieilles économies du globe », dont il prédisait le tarissement, à ce qu’elle s’est déployée en puisant dans un fonds, tant matériel que moral, accumulé par le passé et qu’elle n’a pas pris soin d’entretenir ou de renouveler, de sorte qu’on commence à racler le fond du pot, que viennent à manquer aussi bien les ressources naturelles que les êtres capables d’entretenir le mouvement. De façon similaire, les sociétés contemporaines savent concevoir et fabriquer des machines d’une sophistication inouïe, mais cette faculté est enracinée dans une civilisation du livre imprimé, dans des esprits formés par ces livres et la forme de lecture qu’ils réclamaient. Sans cette forme de lecture, que les instruments qui se répandent contribuent à éliminer, le mouvement peut se poursuivre un moment sur sa lancée, mais pas indéfiniment, et même pas très longtemps. Finalement, le règne du dernier homme pourrait bien ne pas être aussi durable que Nietzsche lepronostiquait, dans la mesure où son existence est de plus en plus dépendante d’une machinerie que, avec son attention sautillante, il se révélera incapable d’entretenir. Comme le dit Curtis LaForche, le personnage central du film inspiré de Jeff Nichols, Take Shelter, à ses concitoyens hébétés : « There is a bad storm coming, and you are not ready. » De fait, nous ne sommes pas ready du tout. Le danger croît, les capacités à l’affronter diminuent, et elles diminueront encore plus vite avec l’usage généralisé des tablettes électroniques dont les écrans, au coeur de l’orage, demeureront parfaitement vides.

Olivier Rey (Juin 2012)

Notes :

7 Il y a des arguments à opposer aux pratiques de la médecine moderne, mais pas celui-là.

8 « Bien sûr, il est difficile de dire où doit s’arrêter le “oui” [à la technique] pour laisser la place à un “non”. […] L’unedes tâches principales de la philosophie de la technique sera de découvrir et de déterminer le point dialectique où notre “oui” doit se transformer en scepticisme ou en “non” inflexible » (Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme – II :Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle [1979], trad. Christophe David, Paris, Fario, 2011, p. 127). À vrai dire, il est moins besoin à l’heure actuelle d’une philosophie de la technique sophistiquéeque du simple bon sens pour constater que le point où le oui doit se muer en non est dépassé dans à peu près tous lesdomaines.

9 Jean Baudrillard, La Transparence du mal – essais sur les phénomènes extrêmes, Paris, Galilée, 1990, p. 39.

10 L’Obsolescence de l’homme - Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle [1956], trad. ChristopheDavid, Paris, Éditions de l’Encyclopédie des nuisances / Ivrea, 2002, p. 160-161.