La société au risque de la souveraineté

L’une des erreurs les plus fréquemment commises est de penser qu’il pourrait y avoir une « société de marché » dérivant d’une « économie de marché ». En réalité, ces deux termes – société et marché – sont antinomiques. Le marché est l’espace des contrats, et les contrats ne sauraient fonder une société, quoi qu’en disent certains.

La société ne se réduit pas au marché

Deux raisons, qui se situent à des niveaux différents, s’opposent en effet à la réduction de la société à cet ensemble de contrats entre des « individus » réputés pleinement indépendants. La première renvoie à un paradoxe informationnel. Pour que des contrats puissent fonder une société, ils devraient se suffire à eux-mêmes, autrement dit être « complets » (inclure toutes les possibilités) et « parfaits » (prévoir tous les déroulements possibles). Or, ceci exige soit l’hypothèse d’un monde stationnaire, soit celle de capacités d’omniscience divine pour qui écrit le contrat[1].

Si des contrats ne peuvent être ni « complets » ni « parfaits », ils doivent pouvoir être examinés par une règle de niveau supérieur. Qu’à cela ne tienne rétorquent les partisans de la société-contrat ; c’est cette règle qui est en réalité « le » contrat. Mais, les mêmes problèmes se reproduisent alors. On ne peut imaginer de règle complète ou parfaite avec des acteurs imparfaits et aux compétences cognitives limitées. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir de règles, de loi, de règlement, mais qu’il faut une instance autre pour dire le droit quand les problèmes liés à l’incertitude se manifestent. Il faut donc pouvoir dire le juste et non seulement le légal. Et c’est donc ici qu’émerge le problème de la légitimité.

Ici, cependant, se manifeste la seconde raison qui empêche de considérer la société comme une somme de contrats autosuffisants. Qu’est-ce qui incite les contractants à respecter leur parole ? Il faut bien une instance de force qui rende la rupture de la parole donnée, ou de la parole écrite, coûteuse[2], que ce coût soit monétaire, matériel ou symbolique. On voit donc la nécessité d’une autorité, c’est-à-dire la combinaison d’un pouvoir d’agir, de punir, de sanctionner, et d’une légitimité à le faire.

C’est donc le principe de la décision et de la coercition qui est ici en cause. Nous somme donc confrontés à la combinaison de la Potestas c’est à dire du pouvoir d’agir et de faire et de l’Auctoritas soit du droit moral et politique (au sens où la morale est partagée par une communauté politique) de le faire. C’est donc la question de la légalité et de la légitimité de la personne qui décide. Autrement dit nous sommes en plein dans la nature politique de la société et cette dernière, on le constate bien, ne saurait alors être réduite à une somme de contrats.

Importance de la légitimité

On mesure donc l’importance de la notion de légitimité ou d’Auctoritas qui définit ce qui est considéré comme juste. Pourtant, la notion de légitimité est aujourd’hui mal-aimée des politistes, et en particulier de ceux qui sont sensibles aux modes venues du monde anglo-saxon. Outre que l’on y trouve une critique possible de la notion de légalité, et cette notion est essentielle au fonctionnement des marchés financiers, la légitimité peut être entachée de ce qu’elle fut défendue par l’un des grands penseurs du droit, mais qui fut aussi un grand penseur d’extrême droite, il s’agit de Carl Schmitt, et il le fit dans son ouvrage Légalité, Légitimité[3].

L’importance pour notre propos de Carl Schmitt vient de la manière dont il défend l’impérieuse nécessitée de distinguer le juste du légal. Dans la critique de la démocratie libérale qui construit, dans le procès contre le parlementarisme libéral qu’il instruit, on peut trouver les éléments qui vont nous aider à penser la société politique et à la penser justement dans un sens démocratique. Pour cela, il faut comprendre que Carl Schmitt articule une critique du libéralisme, perçu tout à la fois comme une idéologie et une pratique, sur une critique des fondements du légalisme démocratique. Cette attaque contre la démocratie parlementaire et le pouvoir de la majorité permet de comprendre ce qu’il vise en réalité : la dépersonnalisation de l’action politique. Cette dépersonnalisation doit conduire selon lui à une dépolitisation des sociétés, processus qui porte en lui le germe de leur disparition.

Dans la démocratie parlementaire parfaite, le pouvoir a cessé d’être celui des hommes pour devenir celui des lois. Mais, les lois ne “règnent” pas ; elles s’imposent comme des normes générales, on pourrait dire de manière « technique » aux individus. Dans un tel régime, il n’y a plus de place pour la controverse et la lutte pour le pouvoir et pour l’action politique. C’est d’ailleurs le sens profond de la « démocratie apaisée », qui est un concept qu’affectionnent tant nos divers Présidents, de Jacques Chirac à François Hollande en passant par Nicolas Sarkozy. On est bien, en réalité, en présence d’une dépolitisation totale.

“ Selon le principe fondamental de la légalité ou conformité à la loi, qui régit toute l’activité de l’État, on arrive en fin de compte à écarter toute maîtrise et tout commandement, car ce n’est que d’une manière impersonnelle que le droit positif entre en vigueur. la légalité de tous les actes de gouvernement forme le critère de l’État Législateur. Un système légal complet érige en dogme le principe de la soumission et de l’obéissance et supprime tout droit d’opposition. En un mot, le droit se manifeste par la loi, et le pouvoir de coercition de l’État trouve sa justification dans la légalité“[4].

Le légalisme est ainsi présenté comme un système total, imperméable à toute contestation. C’est ce qui permet, ou est censé permettre à un politicien de prétendre à la pureté originelle et non pas aux mains sales du Prince d’antan[5]. En fait, le fonctionnement du système politique tend à absoudre les dirigeants alors même qu’ils sont de plus en plus impliqués dans des taches de répression et des fonctions d’oppressions[6]. En effet, seuls des fous, des « terroristes » et n’oublions pas que ce mot fut utilisé par les Nazis et leurs séides français pour désigner les résistants, peuvent s’opposer à une politique qui est l’image même de la Raison.

Ce qui est remarquable, c’est que ceci est repris par des auteurs que l’on pourrait penser à l’opposé de Carl Schmitt. Il suffit pour cela de regarder le fonctionnement des lois et des règles à l’intérieur de l’Union européenne. Pourtant, Schmitt ne figure pas parmi les inspirateurs des institutions européennes. C’est un autre grand théoricien du droit, Hans Kelsen[7], qui peut passer pour l’inspirateur de ces institutions. Pour ce dernier la validité d’une norme juridique ne peut se juger par rapport à son contexte d’application. La seule manière d’apprécier une norme ne peut être qu’une autre norme. Ainsi la décision d’envoyer quelqu’un en prison, qui repose sur un Code pénal dans toute société de droit, renvoie elle-même au fait que ce Code a été adopté de manière conforme à la Constitution. Le droit apparaît alors une hiérarchie de normes[8]. La science juridique, à écouter Kelsen, doit s’en tenir là. Savoir pourquoi le droit s’applique n’est pas de son ressort et n’est pas une question à laquelle elle peut apporter une réponse. A cela, Schmitt rétorque que le droit est toujours un droit « en situation », et que dans toute loi il y a une nécessité d’interprétation car aucune situation précise ne correspond à ce que l’on trouve dans les traités. Mais, qui dit nécessité d’interprétation dit alors nécessité de définir qui pourra interpréter, et au nom de quoi.

La critique de Carl Schmitt porte, car elle se situe dans l’espace d’une analyse dominée par le réalisme méthodologique. Schmitt s’élève contre la volonté de dépersonnaliser le droit, et de lui retirer sa dimension subjective, celle de la décision[9]. Quand il invoque le décisionisme, soit cette capacité de l’Etat de prendre des décisions en dehors de tout cadre juridique, il indique qui est le « souverain ». C’est dans l’état d’exception, principe reconnu par tout juriste conséquent, que s’affirme et se révèle la souveraineté.

L’état d’exception et la souveraineté

Mais, parler de l’état d’exception a immédiatement d’autres implication. Giorgio Agamben, qui y a consacré un ouvrage, considère qu’il y a une similitude entre le droit et le langage[10]. Le langage, lui aussi, doit s’interpréter, et cette interprétation se fait toujours dans un contexte donné. Les mêmes mots n’ont pas exactement le même sens dans différentes situations en fonction du contexte. Cette réalité est d’ailleurs au cœur des problèmes de la traduction. Ce que dit Schmitt, et sur ce point on lui donne raison, c’est qu’il en est de même pour le droit. Mais, ce besoin d’une interprétation de la règle de droit, cette incapacité à aboutir en tout temps et en tout lieu à une lecture simple et automatique, suppose alors que l’on définisse qui doit posséder ce pouvoir d’interprétation, et au nom de quoi doit se faire ce dite interprétation. Le juge, en tant que représentant la règle de droit ne peut constituer cette instance. Il peut, et c’est le rôle des cours spécialisées, porter un jugement sur les possibles contradictions au sein de la règle de droit. Il peut vérifier qu’un jugement a bien été pris « dans les règles » ; tel est le rôle des cours de cassation. Il peut vérifier qu’une loi est constitutionnelle. Mais, il ne peut fixer cette constitutionnalité, et il ne peut décider à jamais qu’il n’y aura qu’une et une seule interprétation de la règle de droit. Cela signifie que la légalité ne suffit pas. C’est qui institue l’importance de la notion de légitimité. Schmitt, ici, précise que c’est dans l’action d’exception, cette action qui se libère des règles légales, que s’affirme le souverain. On le voit, poser la question de la légalité et de la légitimité revient à poser celle de la souveraineté qui se situe en fait en amont.

Pour appuyer son argumentation, Schmitt récuse alors rapidement les anciennes distinctions, qui proviennent des modèles traditionnels tels qu’ils ont été développés par Platon et Aristote. Il le fait parce qu’ils sont des États sans administrations. Ce sont des Etats où la division technique du travail était encore à un stade très embryonnaire. Et il est vrai que l’émergence d’une administration professionnelle, autrement dit d’un corps intermédiaire entre le souverain et le peuple, corps chargé de la gestion des dimensions techniques du pouvoir, a changé radicalement la donne. La naissance des administrations va de pair avec la complexification croissante des sociétés mais aussi des taches de gouvernement.

Légitimité et Etat moderne

Schmitt considère alors que les formes traditionnelles ne sont pas des États, et que, par voie de conséquence, les modèles anciens sont inaptes à penser le monde moderne[11]. Il saisit le pivotement du monde moderne, pivotement qui est lié à la généralisation de l’économie décentralisée. Il y a bien une rupture importante, liée aux formes économiques de la production et de l’échange, et que l’on peut dater de la fin du XIIIème siècle à la première moitié du XIXème. C’est l’émergence du capitalisme, depuis ses premiers balbutiements dans les cités italiennes et dans les grandes foires de la fin du Moyen-Âge jusqu’à son triomphe sous la forme d’un Prométhée déchaîné[12], qui a provoqué cette rupture essentielle dans les formes de l’Etat.

Il propose alors à leur place un système de quatre idéaux-types, lui-même développé comme une suite de couples opposés. En fait, on peut considérer que dans tout Etat moderne on trouve des éléments de chacun de ces idéaux-types. Leur définition est ainsi formelle, mais elle permet d’éclairer des dynamiques différentes de la structuration et de l’exercice du pouvoir.

Nous avons donc tout d’abord le couple définit par l’État Législateur (le modèle de la démocratie légaliste) sui s’oppose à l’État gouvernemental (celui du Souverain tout puissant). Puis, nous avons un autre couple, celui constitué par l’État Juridictionnel (le pouvoir du juge), qui s’oppose à l’État Administratif (celui de la bureaucratie). L’Etat législateur s’est développé à la suite de la révolution française, mais aussi de la transformation progressive du système politique britannique en une démocratie. L’Etat administratif, quant à lui, est héritier en quelque sorte des Etats de l’économie de guerre du premier conflit mondial ; il tend à devenir un État totalitaire en cela que ses attributions sont totales.

La critique du légalisme et les bornes de la critiques de Schmitt

Schmitt construit ainsi une critique du légalisme formel, mais il ne la construit pas hors de tout contexte. On peut d’ailleurs argumenter que tous les textes qu’il a écrits furent des textes de combats[13]. Certains de ceux-ci furent incontestablement des combats douteux. Mais, au travers de ces différents combats, il construit une pensée qui se révèle profondément originale. A cet égard il faut penser avec Carl Schmitt pour pouvoir penser contre Carl Schmitt, et que ceux que cela effraient passent leur chemin.

Il considère ainsi que le parlementarisme libéral vise à créée les conditions pour que la légalité supplante la légitimité, et que le pouvoir de la majorité supplante le droit. Le formalisme qui en découle est, selon lui, la manifestation de cette fiction de la légalité, et il aboutit à ruiner l’État législateur lui-même[14]. Le droit de l’Etat législateur n’est que l’émanation d’une majorité et les actions politiques, on l’a dit, des actes mécaniques conformes à ce droit. La question du contenu du droit n’est plus posée. Ceci est très vrai et aujourd’hui parfaitement évident si l’on regarde le fonctionnement des institutions de l’Union européenne mais aussi ce qui se passe dans notre pays.

Pourtant, un tel État est en permanence menacé de dissolution par les conflits issus de la participation des masses à la politique[15]. Mais, c’est là où les opinions politiques particulières de C. Schmitt interfèrent avec son raisonnement théorique. Car Schmitt pourrait en effet s’accommoder d’un État Législateur s’il n’était pas démocratique. En fait, ce qui le choque n’est pas l’hypothèse implicite de stationnarité que l’on a détectée dans l’Etat Législateur. Il remarque que si un tel État est démocratique, alors la volonté du peuple se confond avec l’état de droit, et l’État n’est plus limité par la loi, il cesse d’appartenir au modèle de l’État Législateur. Ceci provient du fait que, dans la théorie libérale, une loi est légale si elle a été élaborée et mise en œuvre dans les procédures fixées par la loi. Cette situation autoréférentielle va concentrer, à juste titre, les critiques de Schmitt. Mais il faut comprendre que ce n’est que l’une des critiques que l’on peut porter à l’encontre de l’Etat Législateur.

Il se dégage de cette critique de la nature autoréférentielle de l’Etat Législateur une nette préférence pour l’État Juridictionnel, car intrinsèquement conservateur. Il y a là une intéressante préfiguration des thèses qui seront celles de Hayek dans son ouvrage tardif The Political Order of a Free People[16], et qui semblent lier ces deux auteurs pourtant en apparence si opposés[17]. Cependant, Schmitt est aussi conscient que le pouvoir du juge implique l’homogénéité des représentations. Ceci n’est possible que dans ce qu’il qualifie alors de situation “calme” ou “normale”. Il est ici intéressant de constater que des auteurs très divers ont insisté sur la notion de situation « normale » opposée à celle de situation « anormale ». On retrouve ici un problème présent dans la sociologie, en particulier chez Bourdieu dans sa notion d’habitus en économie. Mais, en économie, Keynes à maintes fois insisté sur la différence qu’il y avait tant dans les comportements que dans les règles, entre une situation de « reposefulness »[18] et une situation de crise. En fait, un système politique doit être capable de fonctionner dans l’ensemble des situations. Et ceci nous renvoie au problème de la décision et de l’action exceptionnelle.

Schmitt et la critique de la démocratie

Néanmoins, la critique de Schmitt met parfaitement en évidence et le danger d’une définition autoréférentielle de la légalité, et la tendance inhérente dans ce genre de système à dériver vers une forme d’État non-démocratique. C’est ce qui se passe sous nos yeux au sein de l’Union européenne et, bien entendu, les réactions des populations sont de plus en plus violentes. Le raisonnement de C. Schmitt permet de montrer en quoi et pourquoi la notion de légitimité est absolument centrale à un fonctionnement réellement démocratique. Toute tentative pour se débarrasser de la légitimité aboutit en réalité à se défaire de la démocratie. La critique que Schmitt argumente contre la démocratie est en réalité double. Elle est à la fois une critique en immoralité (on ne peut plus distinguer le juste du légal) et en impossibilité (les conditions de mise en œuvre sont contradictoires avec les principes fondateurs). En fait, et contrairement à l’ordre de présentation des arguments dans Légalité et Légitimité, cette seconde critique fonde en réalité la première. C’est parce que la démocratie parlementaire ne peut fonctionner dans le monde réel comme dans le modèle idéal, que surgit le problème de la distinction entre légalité et légitimité. Alors surgit l’immoralité d’un système qui prétend être à lui-même sa seule justification, et a rompu avec les bases du Droit.

Le refus des bases catholiques antidémocratiques qui fondent pour Schmitt la supériorité du Droit sur la décision majoritaire n’est pas un argument suffisant en soi pour prétendre à une réfutation de son argumentation. Il est certainement inacceptable de prétendre établir en raisonnement scientifique ce qui est acte de foi. Une croyance métaphysique ne peut être respectée que si elle se donne pour ce qu’elle est et non si elle veut faire croire en une analyse. Mais, derrière la métaphysique se profile aussi une analyse pertinente des contradictions de la démocratie et de la République. C’est elle qui nous intéresse.

L’illusion des méta-valeurs

On touche ici à un point absolument essentiel. Le saut dans la métaphysique montre le point de rupture qui est atteint par une certaine pensée libérale. Toute tentative pour faire jouer à une croyance religieuse le rôle d’un argument scientifique, que ce soit dans ce contexte précis avec la notion de Droit immanent ou dans celui de l’harmonisation des intérêts privés par la Main Invisible, refiguration de Dieu chez A. Smith, (pour ne pas parler des meta-valeurs kantiennes invoquées par Hayek), est parfaitement irrecevable. On ne peut introduire dans une discussion des éléments d’argumentation qui par définition ne peuvent être discutés. Or, il ne peut y avoir de discussion rationnelle sur ce qui concerne la foi. Ainsi, la dimension théologique de l’analyse constitutionnelle chez Schmitt doit être rejetée, comme d’ailleurs toute dimension théologique en sciences sociales.

Pour autant, et ce point est important, cela ne signifie pas que tout le raisonnement soit ici réductible à cette dimension théologique. Il y a chez Carl Schmitt des éléments d’analyse réaliste qui nécessitent discussion et qui sont profitables pour tenter de mieux comprendre le rapport entre règles d’organisation et règles de fonctionnement. Son refus d’une naturalisation de la politique et sa démonstration de la nature subjective du droit constitue incontestablement un point fort de l’analyse. Ces éléments critiques sont positifs pour pouvoir penser l’organisation des sociétés, même s’il prétend les fonder, bien à tort, dans un fétichisme de la force. La nécessaire distinction entre légalité et légitimité est un point sur lequel Schmitt a touché juste. L’absence de distinction entre les deux notions dans le libéralisme moderne courant, et sa fétichisation de l’état de droit comme état de légalité, est certainement une des tendances les plus dangereuses pour la démocratie elle-même.

La dénonciation du formalisme de la démocratie parlementaire par C. Schmitt interpelle, parce qu’il s’attaque à des conceptions qui, en un sens, sont tout autant idéalistes que les siennes, mais sans en avoir la cohérence. La question implicitement posée est alors de savoir s’il est possible d’aboutir à une formulation qui ne soit ni formaliste ni métaphysique du problème de la légitimité. Comment peut-on distinguer le juste du légal sans invoquer des principes qui ne peuvent être l’objet de discussion car ils relèvent de la croyance ?

Organisation politique, règles symboliques

Il faut alors considérer l’Etat dans sa complexité. La seigneurie n’est pas l’Etat, mais la « principauté » l’est. Tout espace soumis à un pouvoir ne constitue pas nécessairement un Etat. Encore faut-il que ce pouvoir se constitue en autorité, c’est à dire qu’il soit intériorisé par ceux qui vivent dans ce territoire. C’est la question, posée par Max Weber, du « monopole de la violence légale »[19].

Mais, l’État n’est-il pas aujourd’hui contesté par la grande entreprise, ce que les anglo-saxons appellent la « corporation » ? Autrement dit, même si un accord pouvait se dégager au sujet de l’Etat ne serait-il pas remis en cause par le développement des compagnies multinationales et leur puissance matérielle et financière qui, bien souvent, est de la même taille que celle de nombre d’Etats ? Ainsi, William Dugger[20] reproche ainsi à la définition classique de l’État donnée par M. Weber, une communauté qui a le monopole légitime de la violence, d’être trop étroite[21]. Si les fonctions de l’État consistent à définir des droits, régler des conflits et contrôler des performances, ces fonctions sont aussi celles des grandes entreprises. Et l’on voit que dans nombre d’accords internationaux, qu’ils soient signés ou à venir, comme l’accord de partenariat transatlantique (le TIPP), le droit privé risque de l’emporter sur le droit public.

La position de William Dugger est intéressante, mais elle constitue à la fois un progrès et une régression. Le progrès ici réside en ce que la définition des fonctions institutionnelles de l’État permet de comprendre comment le domaine d’action de ce dernier peut-être grignoté, soumis à la concurrence d’autres grandes organisations. Il y a là une dimension réaliste dans l’analyse de Dugger. En même temps, en évacuant la notion de monopole de la violence, Dugger évacue l’aspect de régulation de cette concurrence. Tant qu’une organisation détient ce monopole, et peut donc l’utiliser contre d’autres organisations, même si les taches que ces dernières remplissent dont de même nature, il est clair qu’une hiérarchie s’établit, et que des liens de subordination se mettent en place. Si le monopole est érodé, alors cette hiérarchie entre en crise. Il faut alors se demander si ce monopole est érodé sur la totalité du territoire que l’État prétend contrôler, ou seulement sur une partie de ce dernier.

En fait, le raisonnement est limité parce qu’il est organisé autour d’une confrontation entre l’État et une entreprise. Si on admet maintenant que l’État est confronté à plusieurs grandes entreprises, chacune cherchant (intentionnellement ou non) à s’approprier des fonctions régaliennes, alors, la question des relations entre l’État et la grande corporation devient plus complexe. Néanmoins, l’argument a une valeur descriptive incontestable. On doit ajouter qu’il n’est pas nouveau et l’assimilation de l’État à une entreprise, même si c’est une entreprise dont la finalité est de maintenir son pouvoir[22]. Les conditions de faiblesse relative de l’État face à la corporation sont bien indiquées. Elles contiennent implicitement un argument pour un secteur étatique productif, même limité: celui d’offrir à l’État une alternative face aux demandes de la corporation en se situant sur son terrain.

Qui contrôle qui ?

La question des contrôles procéduraux (les contrôles de légalité ou de conformité du règlement à la loi), de contrôle des décisions d’application (sont-elles conformes aux règles de fonctionnement) est, bien entendu, tout aussi importante. Pour que des vérifications de ce type soient possibles, et que la règle puisse être améliorée dans le futur, il importe de vérifier comment elle a été mise en œuvre. Il n’en reste pas moins que ces deux dimensions ne couvrent pas le problème central, qui est celui de l’acceptabilité de la contrainte.

L’acceptabilité d’une décision ne peut se déduire ni de l’efficacité de la règle, ni de sa régularité procédurale[23]. L’efficacité ne pourrait fonder l’acceptabilité que si le critère retenu était lui-même indiscutable. Ceci impliquerait soit que l’on se trouve dans un univers unidimensionnel (un univers technique par exemple), soit que l’on puisse démontrer une parfaite stabilité du contexte et l’inexistence d’effets de dotation entre les personnes composant la population concernée par la règle. Faute de satisfaire ces conditions, le résultat deviendrait discutable, et par là un jugement d’efficacité ne pourrait plus être naturellement partagé. Or, dans le domaine économique, il est extrêmement rare que ces conditions soient remplies. La régularité des procédures, c’est-à-dire la légalité de la règle, ne saurait fonder l’acceptabilité que si la description préalable des procédures avait été exhaustive quant aux états du monde auxquels les agents peuvent être confrontés. Autrement dit, la régularité des procédures n’est un critère décisif qu’à la condition d’être en information parfaite ou à l’état stationnaire. Nous voici revenu au paradoxe des contrats. Mais, si tel était le cas, comme nous l’avons vu, les règles seraient superflues. Il faut donc admettre que l’acceptabilité de la contrainte inclue dans toute règle renvoie à la légitimité de cette dernière et de ceux qui la mettent en œuvre ; nous voici à nouveau renvoyé au couple Auctoritas et Potestas. Ceci implique de penser un système commun de valeurs au groupe qui sera concerné par la règle.

Nous voici revenu à notre point de départ, c’est à dire à la question de la souveraineté et de ce qui la fonde. Sans souveraineté, on ne peut penser la question de la légitimité et de la décision « juste ». Mais, peut-on penser la souveraineté sans être réduit à formuler une profession de foi ? C’est ici qu’entre en scène le penseur principal de la souveraineté dans la culture politique et juridique française, Jean Bodin. Or, il s’avère être aussi un précurseur dans le domaine de la laïcité. Ce n’est pas un hasard. Il y a des liens nombreux et étroits entre la question de la souveraineté et celle de la laïcité.

Le principe de souveraineté dans l’Etat moderne

Pour comprendre l’État moderne, il faut comprendre le principe de dépersonnalisation de l’État, qui lie désormais la souveraineté non plus à une personne donnée mais à un principe politique. L’affirmation du peuple, lui même représenté symboliquement, comme Prince à la place d’un prince donné, a constitué un élément important dans le constitution de l’État moderne. Ceci peut prendre des formes concrètes différentes par ailleurs. Dire que le peuple est souverain n’implique pas de dire qu’il doit exercer ce pouvoir. Mais, quel que soit la personne ou l’institution qui l’exerce, elle doit par contre admettre qu’elle tire son pouvoir du peuple et elle est donc soumise, à des intervalles réguliers, à des procédures de vérification.

Cependant, l’État a existé bien avant l’évolution qui a conduit à l’Etat moderne. Ce dernier n’est qu’un sous-ensemble dans la catégorie « État ». L’émergence de ce dernier, la distinction entre la principauté comme principe et la principauté comme propriété du Prince, se déroule depuis le Moyen Age. En France, c’est avec le règne de Philippe le Bel (1285-1314) que l’on commence à voir s’autonomiser un appareil d’État, les « légistes royaux »[24], dont le champ des attributions dépasse largement celui de la propriété royale. C’est aussi sous son règne que le double mouvement de lutte contre les seigneuries locales (lutte commencée un siècle plus tôt) et contre un pouvoir à vocation internationale (celui du pape[25]) a pris toute son ampleur[26]. La dissociation entre la « propriété du Prince » et l’État où le Prince est souverain s’affirme par étape. Commencée avec Philippe-Auguste[27], magnifiée par les conquêtes militaires du roi[28], consolidée par la naissance d’une « idéologie royale », elle est à peu de choses complète sous Philippe le Bel. Cette dissociation entre la propriété privée du Prince et son pouvoir public sort renforcée de l’épreuve de la guerre de 100 ans.

La Nation, désormais, a remplacé le lien religieux comme lien principal. La majorité des contemporains se définissent dès lors comme « Français » et non plus à travers leur allégeance religieuse. Quels que pourront être les soubresauts de l’histoire, les tentatives pour revenir en arrière, il y a un acquis fondamental. L’idée qu’il existe un « bien commun » entre Français, cette fameuse Res Publica, a été théorisée par Jean Bodin, qui servit Henri III et se rallia à Henri IV, dans Les Six Livres de la République[29]. Cet ouvrage montre que la période de constitution de l’Etat-Nation est close, puisque l’on peut en produire la théorie, et ouvre celle de l’évolution vers l’Etat moderne. Bodin, à la suite de Machiavel et vraisemblablement sous son inspiration à distance, imagine la puissance profane.

La puissance profane

Bodin se retrouve alors dans l’obligation d’évacuer le fondement divin du pouvoir puis de l’ensemble de la vie sociale, ce que Bodin théorisera dans l’Heptaplomeres[30]. Ce faisant il évacue aussi la loi naturelle et divine. Si la souveraineté doit être dite, en son essence, puissance profane, c’est parce qu’elle ne repose pas sur une loi de nature ou une loi révélée. De ce point de vue, Bodin anticipe Spinoza qui écrira lui aussi que « la nature ne crée pas le peuple », autrement dit qu’il est vain de vouloir imaginer une origine « naturelle » à l’ordre social. Elle ne procède pas de la loi divine comme de son origine ou de son fondement. Si le prince pour Jean Bodin est « image » de Dieu, il ne tient pas pour autant son pouvoir de Dieu. La distinction entre le monde symbolique et le monde réel est désormais acquise. Le sacré, le religieux, est appelé à la rescousse pour configurer l’imaginaire des contemporains, mais il est mis au profit d’une situation qui tire ses racines du monde réel. Bodin affirme entre autres que le sacrement à Reims n’est pas de l’essence de la souveraineté. Le monarque n’a pas lieu d’être chrétien. Il peut l’être, mais c’est son choix personnel.

Il y a là une leçon importante, et même fondamentale pour le monde moderne.

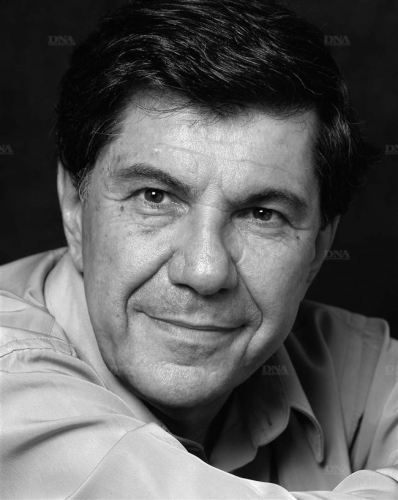

Jacques Sapir (RussEurope, 3 septembre 2015)

Notes

[1] Sapir J., Les trous noirs de la pensée économique, Pais, Albin Michel, 2000.

[2] Spinoza B., Traité Theologico-Politique, traduction de P-F. Moreau et F. Lagrée, PUF, Paris, coll. Epithémée, 1999, XVI, 7.

[3] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932

[4] Idem, p. 40.

[5] R. Bellamy (1999), Liberalism and Pluralism: Towards a Politics of Compromise, Londres, Routledge,

[6] R. Bellamy, « Dirty Hands and Clean Gloves: Liberal Ideals and Real Politics », European Journal of Political Thought, Vol. 9, No. 4, pp. 412–430, 2010

[7] Kelsen H., Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996,

[8] Kelsen H., Théorie pure du droit, (1934), rééd. La Baconnière, Paris, 1988.

[9] Scheuerman W.E., « Down on Law: The complicated legacy of the authoritarian jurist Carl Schmitt », Boston Review, vol. XXVI, n° 2, avril-mai 2001.

[10] Agamben G., État d’exception. Homo sacer, Seuil, Paris, 2003.

[11] Schmitt C., Légalité, Légitimité, p. 47.

[12] Landes D.S., The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Cambridge-New Yorck, Cambridge University Press, 1969.

[13] Balakrishnan G., The Ennemy: An intellectual portait of Carl Schmitt, op.cit.,

[14] Schmitt C., Légalité, Légitimité, op.cit., pp. 50-51.

[15] Hirst P., “Carl Schmitt’s Decisionism” in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, Verson, Londres, 1999, pp. 7-17

[16] Hayek F.A., The Political Order of a Free People, Law, Legislation and Liberty, vol 3, Univ. Of Chicago Press, 1979, Chicago, Ill..

[17] Voir la très pertinente critique de R. Bellamy, “Dethroning Politics: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of F.A. Hayek”, in British Journal of Political science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441

[18] Ou situation marquée, ou suggérant, une quiétude et une tranquillité.

[19] Weber, M., Le savant et le Politique, trad. J. Freund, Plon, Paris, 1959.

[20] Dugger, W.M., “An evolutionary theory of the state and the market”, in W.M. Dugger et W.T. Waller Jr., (eds), The Stratified state , M.E. Sharpe, New York, 1992

[21] Dugger W.M., “Transaction cost Economics and the State”, in C. Pitelis, (ed.), Transaction Costs, Markets and Hierarchies, Basil Blackwell, Oxford, 1993, pp. 188-216. Voir aussi, W.M. Dugger, “An evolutionary theory of the state and the market”, op.cit..

[22] Voir à ce sujet Hintze, O., Féodalité, Capitalisme et État moderne, éd. H. Bruhns, trad. F. Laroche, Paris, MSH, 1991 et surtout Weber, M., Économie et société, 2 vol., Paris, Pocket (1992 pour l’édition française, 1922 pour l’édition originelle).

[23] J. Sapir, Les économistes contre la démocratie, Albin Michel, Paris, 2002.

[24] Favier J., Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel », in Journal des savants, no 2, 1969, p. 92-108. Idem, Un Conseiller de Philippe le Bel : Enguerran de Marigny, Paris, Presses universitaires de France, (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes), 1963.

[25] C’est le fameux « incident d’Anagni ».

[26] Voir Carré de Malberg R., Contribution à la Théorie Générale de l’État, Éditions du CNRS, Paris, 1962 (première édition, Paris, 1920-1922), 2 volumes. T. 1, pp. 75-76.

[27] Flori J., Philippe Auguste – La naissance de l’État monarchique, éditions Taillandier, Paris, 2002 ; Baldwin J.W., (trad. Béatrice Bonne, préf. Jacques Le Goff), Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge, Paris, Fayard, Paris,1991.

[28] Qui, après la bataille de Bouvines fut le premier roi à être dit « empereur en son royaume ». Duby G., Le Dimanche de Bouvines, Gallimard, Paris,1973.

[29] Bodin J., Les Six Livres de la République, (1575), Librairie générale française, Paris, Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie, 1993.

[30] Bodin J., Colloque entre sept sçavants qui sont de différents sentiments des secrets cachés des choses relevées, traduction anonyme du Colloquium Heptaplomeres de Jean Bodin, texte présenté et établi par François Berriot, avec la collaboration de K. Davies, J. Larmat et J. Roger, Genève, Droz, 1984, LXVIII-591,