Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue de Jacques Drillon, cueilli sur le site de l'Obs (ex-Nouvel Observateur) et consacré à la défense de la langue française... Jacques Drillon est journaliste dans la presse musicale, écrivain et linguiste.

Une du quotidien Libération en mai 2013 pour soutenir le projet de loi du ministre de l'enseignement supérieur destiné notamment à introduire l'enseignement en anglais à l'université...

Non, défendre la langue française n'est pas réac !

Il existe des rayons bio dans tous les hypermarchés, mais nous parlons une langue traitée à mort. Dans son livre «De quel amour blessée», le poète et essayiste Alain Borer institue la notion de «réchauffement linguistique»... C'est cela: nous cherchons à préserver notre eau, notre air, notre sol, nous voulons conserver notre modèle social, notre système de santé, le peu d'industrie qu'il nous reste, nous ravalons les façades d'immeubles, nous protégeons notre patrimoine, mais celui qui s'avise de défendre le français passe pour un barbon, un vieux ronchon hors course - et de droite, par-dessus le marché.

C'est automatique. Au mieux, il passe pour un poseur, un fayot, un intello. Et pourtant, le français, ce que nous avons de plus précieux, se porte mal. Sa maladie est interne, elle est externe - dans les deux cas volontaire, provoquée, et même revendiquée. Et c'est le plus tragique. L'Etat nous y invite le plus souvent, et c'est le plus absurde.

Méthodiquement, nous appauvrissons notre vocabulaire. Nous avions deux mots, nous n'en avons plus qu'un : nous avions homonyme (= de même nom) et éponyme (= qui donne son nom), nous n'avons plus qu'éponyme, qui paraît plus chic; nous tirons les conséquences, au lieu des conclusions, nous laissons proliférer les pléonasmes (préparer à l'avance, risque potentiel), nous répétons à la fois (il est à la fois beau, et à la fois riche) parce que nous ne réfléchissons plus à ce que nous disons; nous pervertissons la syntaxe, toujours dans le sens de l'appauvrissement: abuser une femme veut dire la flouer, abuser d'une femme veut dire la violer, et nous ne disons plus qu'abuser une femme (la violer).

Ajoutons que cela fait suite à la quasi-suppression du verbe violer, lui-même proscrit, parce que trop précis - et nous avons appris à haïr la précision (on n'apprend plus à écrire en cursive, à l'école, mais en attaché). L'anglais y aide: nous avions déroulement, emploi du temps, délai, moment, synchronisation, minutage, nous n'avons plus qu'un seul mot, timing, qui les dit tous, donc aucun.

Méthodiquement, nous distordons le lien entre écriture et prononciation, puisque nous accueillons les mots anglais sans les franciser dans leur orthographe et en les prononçant à l'anglaise, aïePhone, même s'ils sont français d'origine (entendu l'autre jour: «Il est pauvre comme djob.»). Nous cherchons à tout prix à intégrer les immigrés, mais leurs mots, eux, peuvent rester fichés dans le français sans qu'on en souffre le moins du monde. Nous faisons du communautarisme linguistique.

Méthodiquement, nous raccourcissons les mots de plus de deux syllabes à coups d'apocopes qui laissent entendre que la rapidité vaut mieux que tout: le docu, le bénef, l'ordi, l'homo, l'info, à tout' ou encore le réac... Ne sommes-nous pas passés, ici même, du «Nouvel Observateur» à «l'Obs»? Nostra culpa. Le raccourcissement, multiplié par l'appauvrissement du vocabulaire, donne des résultats atroces, des images figées, des stéréotypes, comme dans le «langage SMS»: mdr (mort de rire), asv (âge sexe ville)...

Méthodiquement, nous décourageons toute la créativité lexicale, ricanons des mots nouveaux (courriel, bogue), non parce qu'ils sont recommandés par les autorités, mais uniquement parce qu'ils sont d'apparence française: nous voulons faire perdre toute tonicité à notre langue, parce que c'est la nôtre.

Et si nous l'encourageons, comme dans la féminisation des noms de titres et fonctions, c'est pour mieux oublier qu'il existait en français une classe de mots dits épicènes (des deux genres), comme un ou une enfant, un ou une secrétaire, un ou une cinéaste, et qu'il suffisait de l'élargir à professeur, auteur, chef sans aller jusqu'aux barbarismes que sont professeure, auteure, cheffe... L'impayable féministe Geneviève Fraisse n'a-t-elle pas parlé des «sans-papières» d'Amsterdam?

Que le niveau d'orthographe des élèves ait baissé, plus personne ne le conteste (c'est vrai des élèves, c'est vrai des professeurs). Mais la nouveauté est que la faute ne touche plus la seule orthographe d'usage: les pratiques ont toujours un peu flotté sur ces questions, sans qu'on ait à s'en offusquer: combien d'r à embarrasser? quel est le genre du mot écritoire?

Le français est aussi un jeu de société très prisé, et parfois difficile; non, la faute nouvelle concerne la nature grammaticale des mots, la différence qu'on établit entre un verbe et une préposition, entre un adjectif et un article: je mais mon manteau, je m'est mon manteau... Cette confusion est infiniment plus grave, plus profonde, justement parce qu'il s'agit d'une confusion, non d'une erreur.

Que la nature des mots ne soit plus fixée, que la construction des verbes soit laissée au hasard, l'emploi des temps anarchique, et c'est toute la logique grammaticale qui s'effondre comme un pan de falaise. Que l'oral et l'écrit divorcent (une part de bri, une règle de gramaire, deux heuros), et c'est un autre pan qui s'écroule.

Que des hommes politiques (le «care» de Martine Aubry !) ne parlent bien qu'une seule langue, la langue de bois, et c'est encore un pan de moins.

Que les organismes publics matraquent des fautes cent fois par jour, et c'est la noyade. La SNCF s'excuse «pour la gêne occasionnée», sans complément d'agent (occasionnée par), et vous recommande: «Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train» (au lieu de que vous n'avez). La langue est un lien multiple, mais elle est elle-même faite de liens, elle est une construction compliquée, un appareil fragile dont chaque constituant est indispensable à l'équilibre général.

Et nous nous y prenons toujours de travers. Mauvais choix, stratégies inefficaces, lois inapplicables et/ou inappliquées. Prenons le cas de l'anglais.

L'Etat s'est montré ferme à cet égard en une première occasion: en 1539, dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui instituait le français, aux dépens du latin, comme seule langue dans les documents publics (administration, justice) - loi toujours en vigueur. Une deuxième fois, en 1975, en stipulant:

Une troisième fois, par la loi Toubon (1994), qui précisait la précédente et visait à donner au consommateur et au citoyen le droit de recevoir toute information utile en français (contrats, modes d'emploi, garanties...). Elle rappelait de surcroît l'article II de la Constitution: «La langue de la République est le français.»

Mais personne ne sait ce que c'est que la République. En sorte que le Conseil constitutionnel, qui devrait le savoir davantage, eut beau jeu de trancher dans le vif de cette loi, et même, pourrait-on dire, de la châtrer, au nom de la liberté d'expression, qui a parfois bon dos. Furent exclues du champ de son application la publicité, la télévision, la radio. Ne restait plus que le «service public», pas mieux cerné que la République.

Et puis, plus récemment, la loi Fioraso, votée en 2013 par une petite trentaine de députés, autorise les enseignements en langue étrangère (= anglaise), une première depuis Villers-Cotterêts. Et «le Quotidien du peuple» chinois s'étonne: «En formant ses élites en anglais, la France envoie un mauvais signal aux pays francophones.»

Pendant ce temps-là, pendant ces allers-retours, ces ordres et contrordres, l'anglo-américain imbibe toutes les couches du sol linguistique français comme le nitrate breton. Certes, la langue évolue, nul ne le nie, encore qu'on comprenne toujours La Fontaine et Ronsard, mais peut-être faudrait-il lui éviter d'arriver en phase terminale.

L'anglais est le symbole d'une société «ouverte à l'autre» (l'autre, c'est l'Américain), qui suit son temps et l'évolution technique (ils disent «technologique»). Bref, d'une société «moderne». Fausse modernité, modernité de province. Jeunesse de vieux. Ce qu'était Paris à la province, l'Amérique l'est devenue à la France. C'est la même pensée de Formica, qui somnole après le boeuf en daube, rideau de fer tiré, le dimanche après-midi, sur le magasin Au Bon Chic parisien.

Les mots anglais, c'est plus coule, c'est plus feune, c'est pas comme chez nous. On a l'air moins bête en commandant en anglais, chez Quick, un pepper crazy chicken: comment le faire en français sans rougir?

L'anglais est aussi un voile pudique jeté sur la stupidité: voilà une pensée retendue, botoxée jusqu'aux oreilles, une pensée de jeunes nés vieillards. Cela vous attire le chaland, une enseigne en anglais, cela brille dans les esprits. Optic 2000, c'est quand même plus vivant qu'Optique 2000, non? Vivant, mais si tarte, et qui date d'une époque où l'an 2000 était encore loin devant !

Quand arrive ici une troupe de danse japonaise, et qu'il faut mettre son nom sur l'affiche, on le traduit en anglais. Pourquoi ? Nous n'osons même plus être banals, nous ne disons plus à bientôt, mais see you soon. Nous irons bientôt acheter nos lunettes chez Affleloo.

Honte d'être ce qu'on est, haine de ce qu'on est. Empressement devant tout mot qui permet de se faire remarquer, comme dans une loge d'Opéra, parmi ceux qui sont au courant les premiers. La soif d'anglais est un simulacre, donc une illusion. Elle s'arbore comme ces marques, apposées visiblement sur les vêtements pour faire croire qu'on est autre. Ou pour faire croire qu'on est riche, alors qu'on vit dans un taudis.

La soif d'anglais, c'est le syndrome du crocodile, cousu sur les polos des banlieusards ou les chemisettes des bourgeois, et qui signifie seulement: vêtement cher. En être ou ne pas en être, là est la question. Voyez la hâte piteuse avec laquelle nous avons dit Beijing pour Pékin. Comme nous aimons perdre ! Comme nous aimons notre servitude ! Quelle fierté nous tirons de notre propre abaissement ! Comme elle était heureuse, Christine Ockrent, de pouvoir interroger en anglais Shimon Peres, qui parle parfaitement le français ! Quelle impatience dans l'humiliation !

Car enfin, pourquoi disons-nous c'est un peu short ou j'ai dispatché le job? Que disons-nous de plus qu'avec c'est un peu court, ouj'ai réparti le travail? Dans son livre magnifique, violent, précis, impitoyable, Alain Borer cite le secrétaire de Marguerite de Navarre: «On n'a jamais écrit aucune chose en autres langues qui ne se puisse bien dire en celle-ci.»

C'était en 1545... Et aujourd'hui, on se rappelle le premier discours de Giscard d'Estaing président, qui était en anglais (si on peut appeler ça de l'anglais), et l'on se rappelle aussi qu'en se félicitant de nos derniers prix Nobel, Manuel Valls, qui par ailleurs se ridiculise avec son anglais d'école primaire, a cru faire « un pied de nez au «french bashing"», sans comprendre qu'en utilisant ce terme, il confirmait le french bashing, il en faisait lui-même, du french bashing, il se tirait une balle dans le pied. Et dans le nôtre.

La vraie modernité est celle des prises de conscience. Nous sommes à l'âge des conséquences, des effets pervers, et de leur prise en compte vigoureuse. On ne peut plus vivre comme avant, lorsqu'on consommait vingt litres aux cent. Cette époque est révolue. Il n'y a plus que les bourges inconscients et satisfaits de l'être pour rouler en 4×4 dans le Marais.

Nous avons fait notre plein d'incurie, de laisser-aller, d'ultralibéralisme; le temps est venu de réagir, de contrôler notre consommation d'anglais. Faute de quoi nous ne serons plus nous-mêmes, et notre place dans le monde, intellectuelle, économique, politique, se réduira à celle du foie gras et du champagne - qui pèsent peu face au limited edition burger. D'autant que nous parlerons toujours moins bien l'anglais que nos maîtres américains, et que cette infériorité se paie.

Méditons ce fait : au Japon, où la concurrence n'existe plus, Amazon fait payer le port de ses envois. S'il est quasi gratuit ici, c'est que les libraires existent encore, que nous résistons, et qu'on nous courtise. Or, tandis que huit Tibétains s'immolent par le feu pour défendre leur langue, le ministère des Affaires étrangères («gardien de la francophonie», rappelle Borer) appose une grande affiche publicitaire pour l'A380: «France is in the air.»

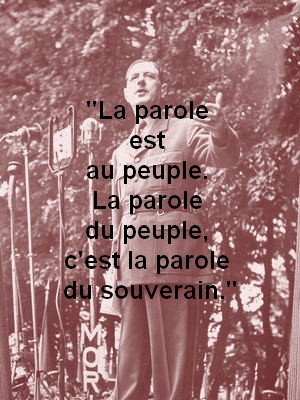

Borer cite de Gaulle : «Il y a d'autres peuples qui veulent nous interdire de parler notre langue», et rappelle que le film français qui se fait couronner aux Etats-Unis est un film muet (titré en anglais tout de même: The Artist); que le groupe français qui a remporté tous les prix est Daft Punk, dont les musiciens ne disent ni ne chantent un mot de français, pour un album intitulé Random Access Memories.

Le Maître ne récompense que ses fidèles sujets. Le Maître fait mine d'ignorer que 63% de son vocabulaire est d'origine française. L'ancien maître du Maître, George W. Bush, a dit pour fustiger notre passivité: «The problem with the French is that they don't have a word for entrepreneur.» Pardon, c'est intraduisible - mais savoureux.

Si l'on arpente un boulevard parisien, on constate qu'une enseigne sur trois est rédigée en anglais : Al Shoes, Choco Story, Carrefour City; les cafés vous proposent de consommer pour moins cher aux happy hours (le bistrot conquis par l'économie de marché). Les titres de films, de séries télévisées, ne sont plus jamais traduits, mais «Euronews», «Money drop», «Teleshopping», «Anarchy», «WorkinGirls», «Hero Corp» sont des productions françaises...

Peut-être pourrions-nous (disons la chose en bon français) arrêter de déconner? Cet effondrement est le meilleur moteur de l'asservissement, car il a trouvé le moyen de se faire appeler progrès: une tricherie dans les termes, signature habituelle du totalitarisme en train de s'instituer.

Jacques Drillon (L'Observateur, 30 novembre 2014)

De quel amour blessée. Réflexions sur la langue française,

par Alain Borer, Gallimard, 352 pages, 22,50 euros.PS : Que faire ?

La restauration d'un français sain, fort et moderne, passera par l'école, pour les bases orthographiques et syntaxiques, et par la presse et la publicité, pour la formation continue...

Le Québec, petite province en état de siège linguistique, a pris des mesures extrêmement efficaces (dans sa Charte, connue sous le nom de loi 101), quoique peu coercitives. Elles sont principalement préventives: par exemple, un magasin doit faire agréer son nom par une commission. «La plupart du temps, en cas de litige, nous discutons. Mais cela peut parfois aller jusqu'au tribunal», rapporte Jean-Pierre Blanc, porte-parole de l'Office québécois de la Langue française.

En France, nous ne sommes plus en état de siège, puisque le cheval de Troie est entré depuis longtemps dans nos murs, et que nous sommes aux petits soins pour lui. La lutte sera donc sauvage. Bien entendu, le gouvernement et les services publics sont tenus d'être irréprochables, de respecter et de faire respecter les lois existantes. Mais la presse, la publicité et la télévision doivent, d'elles-mêmes, spontanément, leur emboîter le pas. Epaulés ou non par la loi.

Si le président de France Télévisions ou le directeur d'Europe 1 dit: «A partir de maintenant, nous parlons français, nous ne dirons plus à l'antenne qu'un groupe a publié son disque sur le label Universal, mais chez Universal», le personnel obéira. On a vu à quelle vitesse, en quelques jours, Radio-France est passée d'Etat islamique, qui voudrait se travestir en Etat, à Groupe Etat islamique: la consigne a été comprise.

De même qu'on éteint la lumière en sortant et qu'on ferme le robinet pendant qu'on se brosse les dents, on peut dire facilement équipe et non plus team, groupe et non plus pool. Nous devrons le faire seuls.

Nous n'avons guère à attendre de l'Académie française, dont le pouvoir est asymptotique, qui n'est formée ni de linguistes, ni de lexicographes, et ne peut que se lamenter de la fuite du temps, de ce temps où il fallait un décret du roi pour admettre que, oui, le sang circule dans les vaisseaux sanguins. Mais la Délégation générale à la Langue française (Franceterme.culture.fr) propose des équivalents, souvent excellents, à tous les nouveaux mots anglais réputés intraduisibles.

En attendant, commençons par ne pas traduire en anglais ce qui existe en français.

J. Dr.