Au sommaire :

- sur In Limine, Yohann Sparfell revient sur la géopolitique...

- sur Histoire sans fin, Eric Anceau présente la carrière de Louis-Napoléon Bonaparte...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Au sommaire :

- sur In Limine, Yohann Sparfell revient sur la géopolitique...

- sur Histoire sans fin, Eric Anceau présente la carrière de Louis-Napoléon Bonaparte...

Vous pouvez découvrir ci-dessous un numéro de l'émission I-Média sur TV libertés consacrée au décryptage des médias et animée par Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polémia, et Nicolas Faure.

Au sommaire :

"La Justice, c'est de la merde en barre. La plupart des gens n'en ont rien à foutre de la Justice. Tout ce qu'ils veulent, c'est du pognon, et tant qu'il y a le pognon, ils s'en tapent du reste. Alors comme il existe malheureusement des types qui tueraient père et mère pour un peu de pognon, on prend d'autres types comme moi pour faire en sorte que monsieur-tout-le-monde puisse faire pisser son chien le soir sans se faire égorger trop vite. Ou que son marmot aille à l'école sans se faire enlever contre une demande de rançon, ou pour lui extraire un oeil ou un rein, ou pour se retrouver dans un porno pédophile bien crade. C'est un équilibre permanent et précaire entre la merde totale, la jungle cannibale et le petit confort moderne. Je suis juste un éboueur, ma pauvre Rachel, j'évacue la merde vite fait sous le tapis avant que les invités ne s'en rendent compte, mais grâce à Dieu, ça fait un bout de temps que je ne crois plus en une connerie comme la Justice."

Les éditions Auda Isarn ont eu la judicieuse idée de rééditer, dans une version corrigée et réactualisée, l'excellent, polar de Pierric Guittaut, intitulé Beyrouth-sur-Loire, et premier volet d'une Trilogie française, qui avait été publié initialement en 2010 chez un éditeur aujourd'hui disparu.

Écrivain et chroniqueur pour les revues Éléments et Réfléchir & Agir, Pierric Guittaut est déjà l'auteur de plusieurs romans et polars dont La fille de la pluie (Gallimard, 2013), D'ombres et de de flammes (Gallimard, 2016), Ma douleur est sauvagerie (Les Arènes, 2019) et Docteur Geikil & Mister Hussard (Auda Isarn, 2020), ainsi que d'une enquête consacrée à la Bête du Gévaudan, La Dévoreuse (De Borée, 2017).

" Bienvenue à Beyrouth-sur-Loire, 100 000 habitants. La campagne municipale enflamme le tissu associatif et politique. Louis Berthomier, hussard du BTP, entend se faire réélire dans ce fief historique de la gauche mais Sylvaine Lecat rêve de revanche depuis son fauteuil au Conseil général.

Soudain, une série de meurtres endeuille les quartiers Nord. Des petites frappes locales sont assassinées les unes après les autres. Qui tue, et pourquoi ? Les lieutenants de police Antoine Carpentel et Michel Jeddoun mènent l’enquête. Le premier nourrit une ambition quasi-maladive tandis que le second remâche les vieux souvenirs de la guerre civile qui a broyé son Liban natal. Les charognards se disputent le cadavre en décomposition de la Politique de la Ville et corruption, violence et émeutes sont au menu…

À l’occasion des dix ans de sa parution originale, Auda Isarn vous propose de redécouvrir le premier polar de Pierric Guittaut dans une version corrigée et réactualisée, premier tome d’une trilogie sans concession sur le corps social en état de mort cérébrale de ce qui fut autrefois la France. "

Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien donné par Laurent Obertone à Vincent Lapierre, pour Le Média pour Tous, dans lequel il évoque son dernier essai, Eloge de la force (Ring, 2020).

Journaliste indépendant, Laurent Obertone est l'auteur de trois enquêtes essentielles, La France Orange mécanique (Ring, 2013), La France Big Brother (Ring, 2015) et La France interdite (Rig, 2018), qui ont contribué à ébranler l'édifice du politiquement correct, mais aussi du récit Utøya (Ring, 2013) et des romans de politique-fiction Guérilla - Le jour où tout s'embrasa (Ring, 2016) et Guérilla - Le temps des barbares (Ring, 2019).

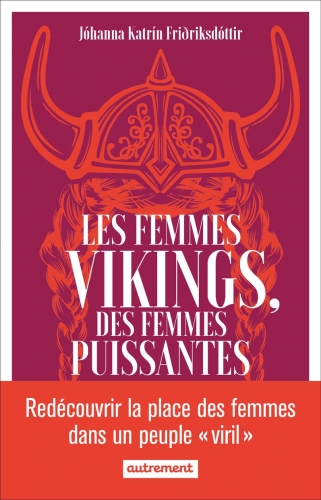

Les éditions Autrement viennent de publier une étude de Johanna Katrin Fridriksdottir intitulée Les femmes vikings, des femmes puissantes. Docteur en littérature médiévale de l'université d'Oxford, spécialiste des sagas islandaises, Johanna Katrin Fridriksdottir est chercheur à la Bibliothèque nationale de Norvège à Oslo.

On regrettera que l'éditeur n'ait pas conservé la magnifique couverture de l'édition anglaise (Bloomsbury) ni d'ailleurs le titre percutant, Valkyrie...

" Qui étaient les femmes vikings ? Il n'y a guère d'imaginaire plus viril que celui des Vikings : barbares pillards à la barbe hirsute, grands explorateurs naviguant sur les mers de Scandinavie tandis que, quelque part entre Asgard et le Valhalla, Týr et Odin ourdissent de grands combats. Mais que faisaient les femmes vikings pendant ce temps ? A la croisée des sources historiques, archéologiques et des sagas islandaises, cet ouvrage propose une relecture de la civilisation viking selon un prisme féminin. De la figure de la valkyrie qui décide du sort des guerriers au combat à la fière Guðrún qui venge l'honneur des siens, on découvre une femme viking qui, loin d'être cantonnée aux tâches domestiques, explore, décide, écrit, combat parfois. Chemin faisant, l'imaginaire que nous nous faisons de cette culture s'en trouve profondément modifié. Preuve, s'il en était besoin, que l'histoire ne se fait jamais sans les femmes. "

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Olivier Babeau à Figaro Vox et consacré au retour du projet de censure des réseaux sociaux sous couvert de lutte contre l'islamisme. Professeur en sciences de gestion à l’université de Bordeaux, Olivier Babeau est également président de l'Institut Sapiens.

«Il ne faudrait pas que l’assassinat de Samuel Paty serve à légitimer les projets de censure des réseaux sociaux»

FIGAROVOX. - «Les réseaux sociaux ont joué un rôle dans ce que nous vivons aujourd’hui» a déclaré Laetitia Avia à propos de la décapitation de Samuel Paty. Partagez-vous son avis?

Olivier BABEAU. - Oui, c’est une évidence. Exactement comme le téléphone joue un rôle dans l’organisation de méfaits depuis qu’il existe, quand il sert aux malandrins à se coordonner. Couper le téléphone ne permettra malheureusement pas d’empêcher les crimes et délits. Il importe de comprendre comment les réseaux ont été des courroies de transmission dans le scénario tragique qui a conduit à un crime barbare. Il appartiendra à la justice de faire la lumière sur les circonstances particulières du drame et il est évidemment utile que nous cherchions à en tirer le plus vite possible des leçons. Mais il faut se garder de réactions simplistes qui n’auraient que l’avantage politique de donner l’impression d’une réaction rapide, mais qui passeraient à côté du problème.

La loi Avia ne risque-t-elle pas d’avoir un effet pervers en permettant aux militants islamistes de censurer toute critique de l’islamisme et même de l’Islam?

Il ne faudrait pas que l’assassinat de Samuel Paty serve à légitimer les projets de censure des réseaux sociaux. Ce serait tomber de Charybde en Scylla: pour échapper au chaos des expressions extrêmes, on créerait par la force un jardin à la française de débats aseptisés. On n’échapperait à l’hystérie qu’au prix de l’apathie. Ce serait guérir une maladie en tuant le malade: le débat serait enfin propre, mais il n’y aurait plus de débat.

Le risque est que la loi tue ce qu’elle est censée protéger: la liberté de parole. La censure ouvre une boîte de Pandore: celle de l’interdiction de tous les propos jugés dérangeants. Or aucune définition de ce qu’est un «discours de haine» ne sera jamais suffisamment précise pour éviter qu’elle soit utilisée par les ennemis de la tolérance. Il est d’ailleurs significatif que l’on utilise à tort le suffixe «phobie» pour stigmatiser des attitudes alors que ce mot signifie «peur», et non haine (qui est le préfixe «miso», comme dans mysogynie).

En pensant désarmer les discours d’intolérance, on risque au contraire de leur donner de nouvelles armes: toute critique, toute remise en cause, toute divergence, pourra devenir à terme assimilée à un discours de haine. Et donc interdit. C’est bien l’argument qu’avaient utilisés les islamistes contre les caricatures: parce qu’elles choquent certains croyants, elles doivent être interdites. C’est exactement ce qu’il se passe dans les universités américaines où la domination de l’orthodoxie progressiste assimile tout désaccord à une forme de violence devenue intolérable.

L’hyper-sensibilité face aux contradictions qui en naît désapprend la confrontation aux arguments adverses. Le fanatique est celui qui n’est plus capable d’imaginer que l’autre pourrait avoir raison et se sent finalement si fragile dans son obsession qu’il ne peut supporter le spectacle de quelqu’un vivant ou pensant autrement. C’est ce fanatisme qui mine notre société. Il est accru mais non pas créé par le numérique.

S’en prendre aux réseaux sociaux plutôt qu’à ceux qui les alimentent de contenus haineux, n’est-ce pas faire l’autruche?

Les réseaux sociaux ne sont que des caisses de résonance de phénomènes sociaux qui existent indépendamment d’eux. Ils les amplifient et peuvent en précipiter les formes les plus extrêmes, mais ils ne les créent pas. Le terrorisme existait avant eux et existerait sans eux. On ne supprimera pas le radicalisme islamique et on ne réglera pas le problème désormais clairement dénoncé du séparatisme en débranchant internet. Pas plus qu’on règle la cause d’un mal en éliminant les symptômes.

Il est exact néanmoins que les activistes de tout poil ont trouvé dans les plateformes d’échange des outils providentiels pour le recrutement d’adeptes et l’organisation d’actions. Les réseaux ont accru le pouvoir du meilleur comme du pire de la société. En rendant la communication aisée et abaissant le coût de formation de communautés, les réseaux sociaux ont permis l’émergence de mouvements inédits.

Cette émergence n’aurait tout simplement pas été possible du temps où l’information était plus visqueuse et filtrée par quelques institutions. Il doit être possible de mieux en surveiller les dérives sans en briser la dynamique. C’est le défi qui se pose à nous: juguler les violences, stopper les projets criminels, limiter les effets de bulle cognitive pour ne garder que le meilleur des réseaux sociaux.

N’est-il pas paradoxal de défendre la liberté d’expression des enseignants mais de s’en prendre aussitôt après à celle des internautes?

C’est le drame de la liberté d’expression: beaucoup de gens ont tendance à penser qu’elle s’applique surtout à l’expression de ses propres opinions. Le plus difficile est justement de comprendre qu’il faut tolérer, en son nom, des discours opposés à ce que nous pensons. La liberté ne peut pas uniquement être celle de penser comme soi. Il revient à nos institutions d’organiser ces expressions contradictoires sans prendre parti.

C’est précisément la raison pour laquelle les projets de censure sont une solution perverse: ils reviennent nécessairement à choisir une option morale particulière et à la promouvoir comme seule possible. Mais si l’on réfléchit au mouvement des idées et des mœurs depuis des millénaires, on constate qu’il n’a été possible que parce que, sous forme de transgressions incontrôlées ou tolérées, des alternatives aux discours dominants ont pu se développer. On n’attend pas de l’Etat qu’il dise le vrai et le bien. On attend de lui qu’il garantisse la libre confrontation des interprétations à ce sujet, sans jamais qu’aucune d’elles ne puisse avoir le pouvoir d’écraser les autres.

Olivier Babeau (Figaro Vox, 21 octobre 2020)