Le 6 novembre 2020, Martial Bild recevait, sur TV libertés, Guillaume Tabard et Jean-Christophe Buisson pour évoquer Les grandes figures de la droite (Perrin, 2020), ouvrage collectif dont ils ont assuré la direction.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le 6 novembre 2020, Martial Bild recevait, sur TV libertés, Guillaume Tabard et Jean-Christophe Buisson pour évoquer Les grandes figures de la droite (Perrin, 2020), ouvrage collectif dont ils ont assuré la direction.

Les éditions de L'Homme Nouveau viennent de publier un recueil de portraits d'auteurs écrits par Laurent Dandrieu et intitulé La Confrérie des intranquilles. Rédacteur en chef culture à Valeurs actuelles, Laurent Dandrieu est l’auteur de plusieurs livres parmi lesquels Woody Allen, portrait d’un antimoderne (2010), Dictionnaire passionné du cinéma (2013) et Église et immigration : le grand malaise (Presses de la renaissance, 2017).

" Quoi de commun entre Chateaubriand et Julien Green, Drieu la Rochelle et Fitzgerald, Anouilh et Hergé, Morand et Cioran, Vialatte et Sempé – à part l’admiration que leur porte l’auteur de ces études ? S’ils forment, aux carrefours de l’intranquillité, une sorte de corps franc intemporel, c’est qu’au cœur de leurs œuvres est tapi le même sentiment d’incomplétude qui les pousse à chercher inlassablement l’image dans le tapis qui révélerait le motif de nos existences. "

Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire, dans lequel il évoque les enseignements qui peuvent être tirés, à ce stade, des élections présidentielles américaines. Philosophe et essayiste, directeur des revues Nouvelle École et Krisis, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Ce que penser veut dire (Rocher, 2017), Contre le libéralisme (Rocher, 2019) et La chape de plomb (La Nouvelle Librairie, 2020).

Alain de Benoist : « Trump a perdu une bataille, mais le trumpisme n’a pas perdu la guerre ! »

Joe Biden a été proclamé vainqueur de l’élection présidentielle américaine. Donald Trump, qui ne s’avoue pas vaincu, crie à la fraude et s’apprête à engager une bataille judiciaire. Quelle est votre analyse ?

L’essentiel n’est pas là. Tout le monde admet, maintenant, que les sondages qui annonçaient une déferlante démocrate se sont, une fois de plus, trompés, puisque Biden, pour autant que sa victoire soit confirmée et que les soupçons de fraude soient infondés, ne l’a emporté que d’extrême justesse. Mais ce constat ne suffit pas. Ce que les sondages n’avaient pas prévu, c’est que Donald Trump réunisse sur son nom entre 7 et 10 millions de suffrages supplémentaires par rapport à 2016. L’idée véhiculée par les médias était qu’il y a quatre ans, la « démagogie trumpienne » avait abusé un électorat naïf et que celui-ci s’en repentait désormais amèrement (d’où la déferlante annoncée). C’est le contraire qui s’est passé. Non seulement ceux qui avaient voté pour Trump en 2016 ont confirmé leurs votes, mais des millions d’anciens électeurs démocrates sont venus les rejoindre.

La participation au vote ayant été considérable – ce qui est rare, outre-Atlantique –, le fait massif, incontestable, est que la moitié des Américains sont aujourd’hui « trumpiens », en clair qu’ils campent désormais sur des positions populistes. Trump a perdu une bataille, mais le trumpisme n’a pas perdu la guerre ! Le système bipartite traditionnel s’en trouve bouleversé : l’électorat républicain n’a plus rien à voir avec ce qu’il était autrefois. Et comme une inimitié farouche prévaut de part et d’autre, et que les vieilles bases de l’identité collective américaine ont disparu, les États-Unis se retrouvent coupés en deux comme ils ne l’avaient jamais été depuis la guerre de Sécession. Un quotidien danois parlait, ces jours-ci, d’un « abîme de division, de colère et de haine ». Une révolution dans un pays jusque-là réputé plutôt « unanimiste » pour ce qui est de ses valeurs et de ses institutions.

Comment caractériser les deux camps ?

Contrairement à ce qu’on s’imagine souvent, à droite comme à gauche, la division n’est pas fondamentalement ethnique. On a accusé Trump d’être le « président des Blancs », voire souhaité qu’il le soit, mais si cela avait été le cas il aurait été beaucoup plus nettement (et plus sûrement) battu. Les tensions raciales sont évidentes, outre-Atlantique comme ailleurs, mais elles ne résument pas tout. Les conditions de vie des « minorités » (qui sont en passe de devenir une majorité) se sont beaucoup plus améliorées sous Donald Trump que sous Obama. C’est ce qui explique que Trump ait amélioré son score auprès d’elles en remportant 17 % du vote chez les Noirs, contre 13 % en 2016, et 35 % chez les Latinos, contre 32 %. Le mouvement Black Lives Matter, on l’oublie trop souvent, n’est d’ailleurs pas né sous Donald Trump mais sous le second mandat d’Obama…

Si le trumpisme se renforce, ce n’est pas parce que les électeurs de Trump sont des « suprémacistes blancs » ou parce que, acquis aux thèses complotistes, ils s’imaginent que Hillary Clinton dévore des enfants vivants au cours de sombres cérémonies « pédo-satanistes ». Ce qui sépare les deux camps qui se retrouvent aujourd’hui face à face, ce sont des appartenances de classe et des conceptions de la société totalement opposées. On a, d’un côté, les représentants de l’Establishment, appuyés par la quasi-totalité des médias, de l’autre, des Américains attachés à leurs racines, à leur sociabilité propre et à des valeurs partagées. Les sédentaires qui sont de quelque part et les nomades qui sont de nulle part, les gens ordinaires des classes populaires et des classes moyennes en voie de déclassement (ceux que Hillary Clinton appelait les « déplorables ») et les lobbies « hors-sol » qui considèrent la montée du populisme comme un phénomène aussi incompréhensible que scandaleux. C’est très semblable à ce qu’on observe dans les pays européens : une lutte frontale entre les habitants des villes mondialisées et ce que nous appelons la « France périphérique ». Avec, dans le cas des États-Unis, un détail géopolitique d’importance : les États les plus favorables à Trump sont concentrés au centre du pays, ils appartiennent à l’Amérique continentale, tandis que les bastions de Joe Biden appartiennent à l’Amérique maritime : les grandes métropoles de la côte est et la Californie. La Terre et la Mer, toujours.

Aussitôt élu, Joe Biden a proclamé sa volonté d’être un « président qui rassemble ». A-t-il des chances d’y parvenir ?

Je ne le pense pas. Passons sur la falote médiocrité du personnage. Que les démocrates aient choisi pour champion un politicien sénile, expert en gaffes et solidement corrompu en dit déjà long sur la crise que traverse le parti démocrate qui, de surcroît, vient de perdre des sièges à la Chambre des représentants et n’a pas pu remporter le Sénat. Le camp de Biden est profondément désuni et sa marge de manœuvre sera très étroite. Donald Trump a été, pour les démocrates, un bouc émissaire providentiel : c’est seulement la haine de Trump (cette même haine qu’ont manifestée 90 % des médias européens) qui les a réunis. Si Trump n’est plus là, toutes leurs divergences vont apparaître en pleine lumière, tandis que la colère du peuple continue à gronder. Et si, comme il est très possible, sinon vraisemblable, Kamala Harris, représentante de l’aile gauche du parti, succède à Biden en cours de mandat, le fossé qui sépare les deux Amérique va s’agrandir encore plus. Jusqu’à quel point ? Dans un pays où plus de 350 millions d’armes à feu (plus qu’il n’y a d’habitants) circulent librement, le pire pourrait bien être à redouter.

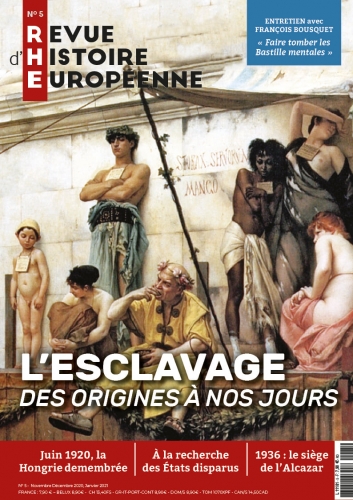

Vous pouvez découvrir ci-dessous le nouveau numéro de la Revue d'Histoire Européenne, dirigée par Laurent Berrafato. Ce trimestre le lecteur retrouvera un dossier de fond consacré à l'esclavage, des articles variés et les rubriques régulières : actualités, interview, expositions, mémoire des lieux, portrait, histoire politique, cinéma, l’autopsie d’une bataille, l’histoire dans l’art,…

Il est possible de se procurer la revue en kiosque ou en ligne sur le site de la Librairie du collectionneur.

Sommaire :

L'HISTOIRE EN ACTUALITÉ

MÉMOIRE DES LIEUX

Stirling, la cité des héros écossais.PORTRAIT

Jacques Cartier, le Christophe Colomb français.ENTRETIEN

François Bousquet : « Il faut faire tomber les bastilles mentales »DOSSIER

L'esclavage au risque de l'histoire (avec des articles de Paul Villatoux, Jean-François Chemain, Nicolas Carrier, Bernard Lugan, Jean-François Niort, Philippe Conrad, Christopher Lannes et Pascal Le Pautremat)LE TRAITÉ DE TRIANON

Chronique de la Hongrie amputéeLE SIÈGE DE L'ALCAZAR

Un défi à la RépubliqueLES ÉTATS DISPARUS

Rien n'est éternelHISTOIRE POLITIQUE

Nationalistes après-guerre, la traversée du désertAUTOPSIE D'UNE BATAILLE

19 décembre 1562, la « fort cruelle» bataille de DreuxUN TABLEAU, UNE HISTOIRE

Les Très riches Heures du duc de Berry, le mois de févrierL'HISTOIRE AU CINEMA

6 films et des esclavesL'ABOMINABLE HISTOIRE DE FRANCE

Une chronique iconoclaste de notre Histoire

Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien donné par Xavier Raufer à Boulevard Voltaire, dans lequel il évoque en particulier la "dissolution" des Loups Gris par le ministre de l'intérieur.

Criminologue et auteurs de nombreux essais, Xavier Raufer a publié ces dernières années Les nouveaux dangers planétaires (CNRS, 2012) et Criminologie - La dimension stratégique et géopolitique (Eska, 2014) et, tout récemment, Le crime mondialisé (Cerf, 2019).

Les éditions Flammarion viennent de rééditer dans leur collection Climats un des premiers essais de Jean-Claude Michéa intitulé Orwell anarchiste tory, avec deux postfaces, dont une inédite, A propos de 1984 et Orwell, la gauche et la double pensée.

Analyste lucide et incisif du système libéral, écrivant dans une langue limpide, Jean-Claude Michéa est l'auteur d'essais essentiels comme Impasse Adam Smith (Flammarion, 2006), Le complexe d'Orphée (Flammarion, 2011), Les mystères de la gauche (Flammarion, 2013), Notre ennemi le capital (Flammarion, 2017) ou dernièrement Le loup dans la bergerie (Flammarion, 2018).

" Anarchiste tory, c’est-à-dire anarchiste conservateur, c’est ainsi que George Orwell se présentait parfois, lorsqu’il était invité à se définir politiquement. Mais suffit-il qu’une position politique soit inclassable pour être incohérente ? Cet essai s’efforce précisément d’établir qu’il est possible d’être l’un des analystes les plus lucides de l’oppression totalitaire sans renoncer en rien à la critique radicale de l’ordre capitaliste ; que l’on peut être à la fois un défenseur intransigeant de l’égalité sans souscrire aux illusions « progressistes » et « modernistes » au nom desquelles s’accomplit désormais la destruction du monde.

En établissant la cohérence réelle de cette pensée supposée inclassable, cet essai met en évidence quelques-unes des conditions de cette indispensable critique moderne de la modernité, dont George Orwell est le plus négligé des précurseurs. "