Vous pouvez visionner ci-dessous la chronique matinale d'Eric Zemmour sur RTL, datée du 6 décembre 2011 et consacrée aux méthodes de diabolisation des adversaires de la pensée unique et du consensus mou... Tout est dit !

Métapo infos - Page 1584

-

"Marre des phobies à répétition !"...

-

Un siècle au galop !...

Les éditions du Rocher ont publié en début d'année 2011 le journal de Christian Millau intitulé Journal impoli - Un siècle au galop 2011-1928. Journaliste, critique gastronomique, romancier, incarnation d'une droite plus éprise de vie et d'action que de théorie, Christian Millau nous livre un journal écrit d'une plume alerte où les souvenirs du siècle écoulé s'entrechoquent. A déguster au coin du feu...

"C'est le Journal d'un jeune hussard de quatre fois vingt ans qui revit sa vie au galop. C'est le grand balayage, d'humeur et d'humour, d'irrévérence et de flamme, d'émotion et de colère d'un siècle tumultueux qui palpite sous la plume d'un écrivain libre de toutes entraves.

Glanés de 2011 à 1928, des souvenirs, des rencontres, qui étonnent, passionnent, serrent le coeur ou font éclater de rire. Nimier et Aymé, Morand et Céline, Vialatte et Blondin, Mauriac et Léautaud, Cendrars et Desproges, Hemingway et Orson Welles. Hitler à son balcon, Churchill avec la Callas, l'abbé Pierre au Crazy Horse... Alger sous la mitraille, les grands procès de l'OAS, le goulag de la Mer Blanche, l'été 1940... Les travelos de Singapour, les coupeurs de têtes d'Amazonie... La grande Histoire et la petite filent au galop du siècle." -

La Russie contre l'ordre hollywoodien !...

Nous reproduisons ci-dessous le point de vue de Claude Bourrinet, cueilli sur Voxnr, qui remet en perspective la déferlante médiatique anti-Poutine depuis les élections législatives du 4 décembre 2011.

La Russie contre l'ordre hollywoodien

Comme un mauvais scenario de série B, le script diplomatique du camp atlantiste enchaîne les poncifs, les déclarations-types, les formules figées et usées à seule fin de déstabiliser l’Etat russe. Nous avons connu exactement la même rhétorique quand l’Iran a organisé des élections en 2009. On met d’abord en doute l’ « équité » de la campagne. Puis on jette la suspicion sur le modus operandi de l’élection, accusé de secréter une fraude massive. Des « observateurs » sont bien sûr invoqués pour valider ce réquisitoire, même s’ils ne sont pas sur place, et qu’ils sont enrégimentés dans les rangs des adversaires du régime. Bien entendu, tous les chiffres sont, soit fictifs, soit largement gonflés. Qu’importe, puisque les médias occidentaux les reprennent tels quels, sans autre forme de procès. En général, on cite, pour ce faire, des sources qui sonnent bien, où les expressions « droits de l’homme », ou des termes comme « liberté », « démocratie », « résistance » octroient une onction bienpensante. Ces « canaux » sont des entités plus ou moins fantomatiques, siégeant à l’extérieur, dans certains pays leur accordant une hospitalité généreuse, ou bien, sont des blogs parfaitement artificiels, manipulant l’opinion par des informations inventées ou déformées. Le cas est avéré aussi bien en Libye qu’en Syrie. D’un point de vue logistique, il est déterminent que des images de violence, de répression, que des victimes frappent les consciences. On manie alors la synecdoque, cette figure de style qui fait prendre la partie pour le tout. On trouvera toujours quelques excités pour se faire trouer la peau, surtout chez certains islamistes fanatisés, mais il est plus simple de gonfler les chiffres, de filmer en plan resserré des manifestations minoritaires pour faire croire à des protestations de masse, si possible en utilisant le téléphone portable, dont l’effet connote le danger, la clandestinité et un certain héroïsme, bref, le frisson. Ajoutez à cette salade les tremolos, le ton indigné, déclamatoire des journalistes, les injonctions et ultimatums des organismes liés à l’ONU, à l’OSCE, dont on a toutes les raisons de douter de l’impartialité, et beaucoup de dollars versés dans les poches de quelques consciences fraternitaires, et vous avez un bel et bon plan de subversion.

La Russie n’a donc pas échappé à ce machiavélisme, à vrai dire un peu réchauffé. Après avoir injurié, dévalorisé, dénoncé, calomnié, traîné dans la boue un Vladimir Poutine, qui n’a eu que le tort de redresser un pays bien mal en point, et de ne pas recommencer l’ « expérience » Eltsine, qui a vu la quasi disparition de l’Etat et la dilapidation des richesses russes, après avoir montré la paille dans l’œil du voisin quand le camp de Guantanamo, un mode de scrutin ubuesque, la loi du fric roi, la torture délocalisée, des procès expéditifs, un patriot act antidémocratique, et une agressivité permanente désignent la poutre du donneur de leçon américain, sans parler de ses larbins européens, on passe à la pratique. Les élections législatives du mois de décembre ont permis aux trafiquants d’opinions et aux petits comploteurs indigènes de briller dans leurs œuvres. Les ONG, comme Golos, se sont dites harcelées par le pouvoir, des sites internet auraient été bloqués. Puis, on a crié à la fraude, au bourrage d’urnes, sans en apporter la preuve. La seule confirmation de ces accusations est une série de déclarations des libéraux et des national bolchéviques, qui sont des ennemis jurés du régime, et qui se sont alliés dans un combat plus que douteux. Il est au demeurant plaisant de constater combien l’antisémite Limonov est maintenant devenu une star dans les milieux bobos parisiens ; mais il est vrai qu’aux dernières nouvelles, il aurait abandonné sa haine du Juif… Paris vaut bien un pourboire… Bref, pour un journaliste occidental, tel communiqué vaut preuve. Ensuite, on a organisé une petite manifestation, dont on a doublé le chiffre, et cette provocation a bien sûr, comme il est normal quand on a affaire à une agitation illégale, occasionné des arrestations. Des martyrs dans la musette, donc. Enfin, last but not least, quelques personnalités internationales ont réclamé une révision de l’élection, ou, mieux, comme Gorbatchev, dont le seul son du nom provoque en Russie un crachat de mépris, en ont ordonné l’annulation.

Logiquement, on devrait armer quelques terroristes, semer la pagaïe dans la rue, discrédité l’autorité russe. En fait, ce processus destructeur a déjà commencé, puisque plusieurs attentats sanglants ont eu lieu ces dernières années, dont celui de l'aéroport international Domodedovo de Moscou, le 24 janvier 2011, qui a fait plusieurs dizaines de morts.

La guerre est, de fait, commencée. Celle que livrent les services secrets et de propagande atlantistes sur le sol même de la Russie double l’offensive belliqueuse que mène de façon plus ouverte l’empire oligarchique et marchand, sur d’autres théâtres d’opération, comme la Libye, la Syrie, le Liban, l’Iran, la Géorgie… Que la Russie, redressée et restaurée par Poutine, et avec l’assentiment de la Chine, fasse mine de résister, en déplaçant la flotte russe en Méditerranée, ou en activant des missiles nucléaires à Kaliningrad, cela montre que la partie n’est pas encore gagnée pour les champions du gouvernement mondial.Claude Bourrinet (Voxnr, 7 décembre 2011)

-

Sexe et dévoiement...

Les éditions du Lore viennent de publier Sexe et dévoiement, un nouvel essai de Guillaume Faye.

Figure de la Nouvelle Droite dans les années 70-80, auteur d'essais importants, servis par un style étincelant, comme Le système à tuer les peuples (Copernic, 1981) ou L'Occident comme déclin (Le Labyrinthe, 1984), Guillaume Faye est revenu au combat idéologique en 1998 avec L'archéofuturisme (L'Æncre, 1998), après dix années d'errance dans les milieux de la radio et du show-businness. Dans cet essai, premier d'une nouvelle série d'écrits de combat, il a su développer des idées stimulantes telles celles d'archéofuturisme, de constructivisme vitaliste et de convergence des catastrophes. Par la suite, l'auteur s'est enfermé, au nom d'un anti-islamisme rabique, dans une surenchère dans la provocation qui semble lui avoir fait perdre de vue l'ennemi principal et l'avoir amené à opérer des rapprochements surprenants. On lira donc avec intérêt, mais non sans circonspection, cet essai qu'il consacre au thème de la sexualité, thème qu'il avait déjà abordé de façon percutante, il y a plus de vingt-cinq ans, dans Sexe et idéologie (Le Labyrinthe, 1983).

"Dans son nouvel essai, comme toujours, Guillaume Faye brouille les pistes. Véritable électron libre de la Nouvelle Droite européenne, aussi inquiétant que controversé, il sévit à nouveau autour d’un sujet devenu sulfureux : le voici traitant de la sexualité, thème central à la croisée de tous les chemins. Est-il judicieux de préciser que ce livre fera polémique ?...

Pornographie, famille, amour, homosexualité, métissage, mariages, natalité, féminisme, érotisme, morale chrétienne, islam, prostitution, manipulations génétiques, surhomme, intelligence artificielle : tous ces thèmes d’une brûlante actualité sont abordés ici par Faye de son point de vue archéofuturiste. Parfois excessives, totalement décomplexées car impeccablement documentées, les théories de l’auteur nous amènent à réfléchir armés notamment de munitions aristotéliciennes.

Voici une remarquable étude sociologique exécutée par un homme de terrain ; il convient de la lire à la manière d’un roman, mais un roman qu’on ne saurait mettre entre toutes les mains."

-

Le coup d'Etat permanent ?...

Nous reprodusisons ci-dessous un point de vue d'Hervé Juvin cueilli sur son blog Regards sur le renversement du monde.

Le coup d'état permanent ?

Il est permis de rêver. La crise de l’Union européenne est d’autant moins achevée que le diagnostic n’est pas posé ; il est plus facile d’accuser les agences de notation ou des « spéculateurs », d’ailleurs jamais identifiés, que d’interroger un modèle qui organise la sortie de la démocratie en Europe. Nous sommes pris au dépourvu par une situation dont nous ne savons analyser que les aspects économiques et financiers ; comment en sommes-nous arrivés là ? La dette, la crise, etc. sont des circonstances. Les raisons pour lesquelles les Etats-Unis ne veulent plus financer leur espace public et les Européens ne le peuvent plus sont ailleurs – politiques. Le délabrement de l’espace public, ici comme là-bas, est considérable, et la proximité d’élections majeures le rend sensible, sans rien y modifier. Le danger est de se laisser dicter une fois de plus des orientations politiques majeures (fédéralisme ) sans choix politique et sans validation démocratique.

Les évènements récents parlent d’eux-mêmes, surtout lorsqu’ils sont mis dans la perspective des refus successifs soit d’en appeler aux peuples, soit de tenir compte de leur vote. Depuis des années, les élus répètent que l’Europe est en état d’urgence. Ils ne sont donc pas libres de débattre et de décider ( « nous n’avons pas de marge de manœuvre » est le refrain connu de l’irresponsabilité politique ) et les Européens non plus. Si le souverain est celui qui déclare l’état d’urgence ( selon Carl Schmitt ), nous savons dorénavant qui est le souverain ; c’est celui qui a changé deux chefs de gouvernement, en Grèce et en Italie, sans élections et sans débat, sans émotion non plus. La situation révèle l’état de délabrement démocratique produit par la construction européenne, et les forfaitures répétées à l’occasion des « non » français et irlandais aux referendums. L’anesthésie des opinions, décrétée à l’occasion de l’immigration de peuplement, poursuivie à l’occasion de la colonisation financière anglo-américaine, produit ses effets ; le pouvoir en Europe est à prendre, et un souverain s’en approche. Ce souverain est un ensemble composite de banques centrales (la BCE), d’un directoire à créer, dont l’Allemagne sera le pivôt, d’agences de notation, d’institutions supranationales, d’acteurs privés ( banques et fonds d’investissement ), d’autorités autodésignées ( tous ceux qui, depuis cinquante ans, pensent, parlent, décident à la place des Européens), qui s’installe à la faveur du déficit politique béant de l’Union européenne.

Le déficit est là, il prête à toutes les dérives, de la colonisation financière par les intérêts étrangers – et la Chine a bien compris le parti qu’elle pouvait tirer d’actifs bradés – à la satellisation de pseudo-élites qui se retranchent plus que jamais dans leurs forteresses de Bruxelles, de Francfort ou d’ailleurs, depuis que les peuples se réveillent. Depuis trente ans, le mécanisme européen a prétendu que l’affaiblissement permanent et recherché des Nations européennes, la production de leur impuissance politique, allait produire par un effet magique, de la puissance et de la force au niveau européen. Du temps des Jean Monnet et al., il s’agissait de limiter la quasi-toute puissance des Etats Nations et de faire exister l’Europe. Ils étaient forts, elle était faible. Depuis le premier choc pétrolier, la mondialisation des économies et la financiarisation de nos sociétés, c’est tout l’inverse qui se produit ; l’affaiblissement des Nations en détail produit une impuissance en gros. Un fédéralisme qui serait l’accord de la France et l’Allemagne pour remettre les clés au nouveau souverain, anonyme et déterritorialisé, apatride et donc irresponsable par principe, serait l’annonce de la sortie du gouvernement des peuples par eux-mêmes, donc l’instauration d’une Europe non démocratique, au service d’intérêts qui seraient moins hostiles qu’extérieurs aux Européens eux-mêmes, et qui ne souhaitent rien moins qu’une confrontation au suffrage universel.

Le caractère difficile de la situation actuelle s’accroît du fait que le souverain qui tend à prendre le pouvoir veut installer l’Europe dans un modèle – la croissance, le rendement du capital investi, la mobilisation des ressources,… – dont les Européens, à la différence des Américains ou des Chinois, sont nombreux à sentir qu’il est fini, épuisé, et qu’il ferait payer des gains à court terme par des maux pires à moyen et long terme. Ses exigences sont connues, et portent notamment sur la liquidation de ce que deux à trois générations d’élaboration sociale et politique avaient construit, notamment en matière de régimes sociaux et de droit public ; le délabrement des institutions et de l’Etat concourt avec la pression des marchés, à ramener l’Europe à l’âge de la révolution industrielle. Si c’est le prix à payer pour continuer à emprunter, la question vaut la peine d’être posée ; faut-il sacrifier cela pour ceci, ou décider unilatéralement, et de manière définitive, de transformer la dette des Etats européens en dette perpétuelle, d’en servir les intérêts au niveau contractuel, d’en rembourser une partie chaque année, pour un montant discrétionnaire, et de s’abstenir désormais du recours au marché international des capitaux pour financer tout engagement public ?

La proposition peut choquer. Moins que certaines accusations pesant sur l’Allemagne. Qu’il appartienne à l’Allemagne de rappeler que les traités engagent, que la Cour de Karlsruhe n’est pas là pour faire ce que les marchés demandent, que la révision d’une Constitution suit des règles déterminées, et est une affaire sérieuse, enfin que la politique américaine, qui considère que ses engagements à l’extérieur n’engagent que ceux qui y croient, n’est pas un exemple à suivre, rend sensible la dégradation de l’espace public français, de la vie des institutions et du respect des principes fondateurs de la République. Et ceux qui, au Parti socialiste, accusent l’Allemagne, devraient réfléchir pour savoir si l’Allemagne ne leur fournit pas, bien involontairement, un élément de critique autrement porteur. Car le respect des institutions, de la séparation des pouvoirs, de la primauté de l’Etat sur les intérêts privés, ne sort pas indemne des épisodes récents. En dépit de tout ce qui agite et se débat, du bruit et du rien, il se pourrait bien que, dans le long terme, l’abaissement de la République par des intérêts, des clans et des tribus qui lui sont étrangers, profondément et irréductiblement étrangers, demeure l’un des passifs déterminants du récent quinquennat.

Hervé Juvin (Regards sur le renversement du monde, 5 décembre 2011)

-

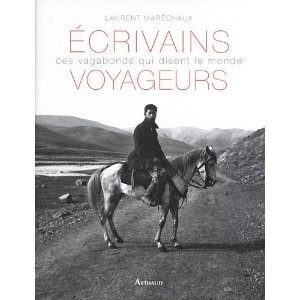

Ces vagabonds qui disent le monde...

Les éditions Arthaud viennent de publier un bel ouvrage illustré de Laurent Maréchaux, intitulé Ecrivains voyageurs - Ces vagabonds qui disent le monde. Militant solidariste dans les années 70, Laurent Maréchaux a publié en 2005, chez Le Dilettante, un excellent roman autobiographique, Les Sept Peurs. On lui doit aussi l'ouvrage intitulé Hors-la-loi, paru chez Arthaud en 2009.

"Voyageurs, ils devinrent écrivains... Écrivains, ils se firent voyageurs Les uns - Loti, Conrad, Segalen ou Bouvier - partent au bout du monde pour courir après les rêves nés de leurs lectures d'enfance ; les autres - Kipling, London, Kessel ou Chatwin - prennent la route pour nourrir leurs pages blanches. Les arpenteurs d'océans - Slocum, Kavvadias ou Moitessier -, de déserts - Thesiger - et de cimes enneigées - Alexandra David-Néel - font leurs les propos de Stevenson : « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. » Quant aux plumitifs en herbe - Cendrars, Simenon ou Gary -, ils proclament, à l'instar de Kerouac : « Écrire est mon boulot... Alors il faut que je bouge ! » Les bourlingueurs finissent, pour combler leurs poches vides, par coucher sur le papier le récit de leur périple ; les romanciers en devenir commencent par écrire, puis, quand l'imagination leur fait défaut, partent se confronter au monde pour s'en inspirer. Curieux infatigables, la plupart notent les épreuves qu'ils endurent, les rencontres qui les bouleversent et les belles histoires glanées ici ou là. Le voyage les transforme, ils décrivent leur métamorphose, cet autre qui naît en eux. De retour, ces vagabonds retracent, souvent en les magnifiant, les aventures qu'ils ont vécues. Tous - sans se préoccuper de savoir s'ils sont voyageurs avant d'être écrivains, ou l'inverse - entendent dire le monde, transmettre leur passion pour la littérature d'aventure, et inciter leurs lecteurs à boucler leur sac pour emprunter leurs pas."