La mémoire longue : retour sur la question des frontières de l’OTAN

Ces dernières semaines, à la faveur des tensions grandissantes de part et d’autre de la frontière entre l’Ukraine et la Russie, il est beaucoup question de malentendus, de promesses non tenues, de trahisons. Du moins c’est ainsi que les autorités russes, Poutine en tête, expliquent leur manque de confiance envers les Européens et les Américains. C’est ainsi qu’ils expliquent la nécessité impérieuse pour eux d’avoir aujourd’hui une garantie écrite sur, entre autres, le non-élargissement des frontières de l’OTAN.

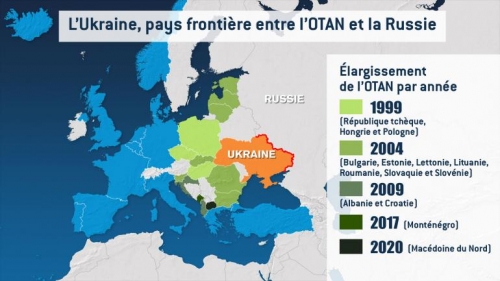

Quel que soit le regard que l’on porte sur le maintien du président russe à son poste depuis deux décennies, que l’on considère qu’il usurpe le pouvoir en refusant de passer la main ou qu’il l’assume dans une phase de transition, une chose est certaine : il a une connaissance profonde des dossiers et surtout la mémoire des hommes et des situations qu’aucun de ses homologues occidentaux ne peut avoir. Que l’on y songe ; depuis 2000 Poutine a eu comme interlocuteurs cinq présidents américains, quatre présidents français, trois chanceliers allemands… Et, malgré les assurances et les engagements des uns et des autres, depuis qu’il est aux affaires, il a été le témoin de quatre vagues d’élargissement de l’OTAN sur le continent européen. En 2004 les trois pays baltes, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie ; en 2009 l’Albanie et la Croatie ; en 2017 le Monténégro et en 2020 la Macédoine du Nord. Avant cela, alors qu’il était à la tête du FSB, il avait vu en mars 1999 les premières adhésions à l’OTAN de pays autrefois membres du Pacte de Varsovie : la République tchèque, la Hongrie et la Pologne.

Il est intéressant de revenir sur les engagements pris par les Américains et les Européens à l’époque charnière de la réunification des deux Allemagne et de la chute de l’URSS. Les images d’archives du début des années 1990 sont très fréquemment montrées ces dernières semaines à la télévision russe. L’opinion russe est nourrie de ces événements. Les dirigeants du pays s’y réfèrent sans cesse ; derniers en date, les propos de Poutine sur ce sujet, en réponse à une journaliste de Sky News lors de sa conférence de presse annuelle du 23 décembre dernier, circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. « Vous, Occidentaux, vous nous avez abreuvés de belles paroles », dit-il en substance, « et n’avez tenu aucun de vos engagements. C’est pourquoi nous exigeons maintenant et sans délai un engagement écrit ».

Les propos « historiques » les plus connus sur le non-élargissement de l’OTAN à l’Est sont ceux de James Baker, secrétaire d’État américain auprès de George Bush père. Lors d’une entrevue avec Gorbatchev à Moscou le 9 février 1990 il avait dit ceci (source : procès-verbal de la rencontre) : « Nous comprenons que non seulement pour l’URSS mais aussi pour les autres pays européens il est important d’avoir des garanties que, si les États-Unis conservent leur présence en Allemagne dans le cadre de l’OTAN, la présence militaire de l’OTAN ne se déplacera pas d’un pouce en direction de l’Est. Nous considérons que des consultations et des discussions dans le cadre du format « deux plus quatre » doivent garantir qu’une Allemagne réunifiée n’entraînera pas un élargissement vers l’Est de l’organisation militaire de l’OTAN. »

Le lendemain le chancelier Kohl rendait visite à Gorbatchev pour essayer de persuader les Soviétiques de ne pas faire obstacle à une réunification rapide de l’Allemagne. En tête à tête il avait affirmé à son homologue russe (source : archives russes sur « Gorbatchev et la question allemande ») : « Nous estimons que l’OTAN ne doit pas étendre sa sphère d’influence. Il faut trouver là une régulation raisonnable. Je comprends les enjeux en termes de sécurité de l’Union Soviétique et j’ai bien conscience que vous, Monsieur le Secrétaire général, et les autorités soviétiques vous allez devoir expliquer tout ce qui est en train de se passer de manière précise à la population de l’URSS. »

Quelques mois plus tard, le 25 mai 1990 le président Mitterrand rencontrait en tête à tête son homologue russe et faisait part de la même compréhension à l’égard des impératifs de sécurité de ce qu’était encore à l’époque l’URSS (même source que précédemment) : « Bien sûr se pose la question des alliances. J’aimerai savoir ce que vous pensez de l’avenir de l’OTAN et du Pacte de Varsovie. Personnellement je ne vois aucune possibilité d’interdire à l’Allemagne de faire son choix une fois qu’elle sera réunifiée et aura pleinement retrouvé sa souveraineté. Toutefois il est indispensable d’exiger d’elle des garanties avant que cela ne se produise. Je pense qu’une fois le processus de réunification achevé personne ne pourra interdire à l’Allemagne d’aller au bout de ses intentions… J’ai parfaitement conscience que la réunification de l’Allemagne, son adhésion à l’OTAN vous créent de très grands problèmes. J’ai moi aussi des difficultés à cet égard mais d’une autre nature. C’est pourquoi j’insiste sur la nécessité de créer les conditions de votre sécurité et les conditions de la sécurité de l’Europe dans son ensemble. C’est cet objectif que je poursuis en proposant mon idée de confédération européenne. Elle rejoint votre concept d’édification de la maison commune européenne…. Il ne faut rien entreprendre qui puisse non seulement isoler l’URSS, mais qui puisse lui donner le sentiment que l’on cherche à l’isoler. Je souligne qu’à la fin des fins la question de l’adhésion de l’Allemagne à l’OTAN n’est pas archi urgente. D’autant que la RFA est déjà membre de l’OTAN. »

On connaît la suite des événements. A l’automne 1994, les États-Unis choisissaient une tout autre voie. Le 29 septembre 1994, lors d’un déjeuner informel entre Bill Clinton et Boris Eltsine, en visite aux États-Unis, le président américain dit sans ambages à son invité russe : « L’OTAN va s’étendre mais les délais ne sont pas fixés pour le moment. Nous voulons continuer à avancer. Mais pour rien au monde je n’utiliserai ce processus contre vous. L’élargissement de l’OTAN n’est pas dirigé contre la Russie… Je ne veux pas que vous pensiez que chaque matin je me réveille avec une seule idée en tête : comment faire adhérer les pays du Pacte de Varsovie à l’OTAN – j’ai une tout autre vision des choses. Je réfléchis à la manière d’utiliser l’élargissement de l’OTAN pour arriver à un niveau de sécurité plus élevé, plus élaboré dans une Europe unifiée et intégrée – cet objectif, je sais que vous le partagez aussi. » (source : James Goldeier : « Promises made, promises broken ? what Yeltsin was told about Nato in 1993 and why it matters » – warontherocks.com 12 juillet 2016)

Dans un pays qui définit la notion de sécurité comme « absence de danger » (« bezopasnost » en russe), pour qui le danger est donc premier, qui a une mémoire vive des invasions mongoles, napoléoniennes et nazies, dont le budget militaire est aujourd’hui 13 fois inférieur à celui des États-Unis et dont la population est trop peu nombreuse par rapport à sa surface – à peine 146 000 000 habitants pour 25 fois la superficie de la France, en déclin fort ces deux dernières années, et pas seulement sous l’effet de la pandémie, mais pour des raisons structurelles liée à la crise profonde des années 90 – il est certain que l’exigence de garanties est primordiale. Il serait peut-être grand temps de considérer « la menace russe » aussi sous cet angle.

Héléna Perroud (Geopragma, 24 janvier 2022)