Coronavirus : l’Occident a échoué

Avec toute l’encre qui a coulé au sujet du SARS-CoV-2 et du COVID-19 et ses diverses ramifications et effets, vous pourriez penser qu’il y a peu à ajouter. Cependant, je n’ai pas encore vu d’article sur le coronavirus en tant que test – non pas dans le sens d’un test pour la présence du virus ou d’anticorps à celui-ci, mais en tant que test pour nous, en tant qu’individus, familles, communautés et nations entières. Nous constatons déjà que ses effets vont de relativement bénins à désastre complet. Comme toujours, blâmer le test pour son échec est une invitation au rire, à ses propres dépens.

Les personnes susceptibles de rater un test peuvent préférer refuser de le passer. Mais refuser de passer le test du coronavirus n’est guère une option. Selon de nombreux épidémiologistes, environ 80 % de la population mondiale sera finalement exposée à ce virus. Un prince machiavélique régnant sur une société primitive qui ne dispose même pas d’un système de santé publique rudimentaire pourrait tout simplement l’ignorer. Ensuite, sur la base des chiffres actuellement disponibles, peu concluants certes, environ 4 % de la population mourra, mais la majorité d’entre eux seront soit âgés, soit malades, soit les deux. Le prince s’en féliciterait, pensant que les personnes âgées et malades sont un fardeau, alors bon débarras ! Il pourrait même essayer de tirer un profit politique de la situation : puisque le virus a une source étrangère, ceux qu’il infecte sont aussi d’une certaine manière étrangers, ou influencés par l’étranger, et donc des traîtres qui méritent cette affliction comme une sorte de punition surnaturelle. Le fait d’appeler le SRAS-CoV-2 “le virus chinois” va dans ce sens.

Mais si cette principauté machiavélique dispose d’un système de santé publique, aussi modeste soit-il, elle n’a pas la possibilité de refuser toutes les personnes malades. Mais si l’on tente de les soigner sans préparation sérieuse, tous les médecins risquent d’être infectés. Le contact quotidien avec des personnes infectées leur fera accumuler une charge virale trop élevée pour que leur système immunitaire puisse la gérer. En conséquence, la principauté peut se retrouver rapidement à court de médecins. En retour, le taux de mortalité parmi la population qui aurait survécu au coronavirus augmentera parce que de nombreuses causes de décès de routine ne pourront plus être évitées. Cela pourrait amener le prince à faire une pause dans sa réflexion …

Pourtant, les politiciens de plusieurs pays ont d’abord pris le chemin d’une passivité presque totale face à l’épidémie de coronavirus. Cette liste comprenait au départ les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède, et ils n’ont commencé à réagir que lorsqu’ils ont vu leurs systèmes de santé publique commencer à céder sous la pression, et s’effondrer. Une stratégie commune a maintenant été mise au point. Elle comprend la fermeture de toutes les frontières et l’autorisation de rapatriement pour les touristes et les expatriés uniquement ; le dépistage et la mise en quarantaine des personnes rapatriées ; la fermeture de toutes les entreprises et organisations non essentielles et l’auto-isolement de la quasi-totalité de la population ; la mise en quarantaine de toutes les personnes infectées ; et la construction rapide d’installations hospitalières spécialisées avec de grandes unités de soins intensifs. En attendant, des travaux sont en cours sur de nombreux vaccins candidats, qui offrent la défense ultime contre le virus, mais ces travaux prendront de nombreux mois.

L’auto-isolement est avant tout un test. Il est particulièrement difficile pour les personnes seules et sans enfant. Je ne sais pas ce qui est le pire : l’isolement ou l’enfermement avec un ou plusieurs enfants agités. L’effet sur les familles diffère selon le type de famille. D’une part, les communautés en confinement ont connu une augmentation de l’incidence des troubles domestiques. Ces situations sont probablement exacerbées lorsque l’isolement s’accompagne d’une perte de revenus, d’une menace de faillite personnelle, d’une incapacité à payer le loyer et d’autres problèmes financiers. D’autre part, certains couples ont accueilli favorablement la possibilité de passer plus de temps entre eux et avec leurs enfants. Certains d’entre eux ont même découvert les joies de l’enseignement à domicile et explorent celles de la cuisine familiale. C’est à peu près aussi positif que l’auto-isolement, mais dans une certaine mesure et pour presque tout le monde, l’auto-isolement est une épreuve.

Au-delà de ces effets personnels, l’auto-isolement entraîne une réaction en chaîne d’effondrement commercial. Dans ce cas, l’effondrement commercial entraîne l’effondrement financier, car une baisse des revenus de l’entreprise entraîne des répercussions sous la forme d’une incapacité à assumer ses responsabilités financières. Les salaires restent impayés, les loyers, les baux et les remboursements de prêts deviennent caducs, la faillite et la liquidation commencent à sembler inévitables. Dans certains cas, les gouvernements peuvent intervenir et fournir un financement à taux zéro pour permettre aux entreprises de continuer à payer les salaires, d’accorder des délais de paiement sur les prêts et les impôts et d’autres mesures de ce type.

De telles mesures peuvent atténuer la douleur à court terme, mais quels effets cela aura-t-il à long terme ? Les premières victimes de l’auto-isolement seront les industries qui dépendent des dépenses discrétionnaires des consommateurs grâce à leurs excédents de revenus : la restauration et le tourisme. Quel est l’intérêt de sauver ces entreprises – et les entreprises qui les approvisionnent, comme les compagnies aériennes et les avions, les hôtels, les bus touristiques, etc. – si la demande pour leurs services ne revient pas dans un avenir prévisible ? Et elle ne reviendra pas – à condition que les gens soient conscients que vivre au jour le jour, aller manger ou faire des voyages même s’ils n’ont pas d’économies, est un très mauvais plan. Beaucoup d’entre eux s’en rendront probablement compte, après avoir survécu à cette épreuve, tandis que les autres finiront tout simplement ruinés. Manger et partir en voyage pour le plaisir ne sont pas des nécessités ; avoir une bourse d’or et d’argent et un stock de nourriture dans la cave le sont. Vivre au-dessus de ses moyens et toujours à crédit peut être efficace, jusqu’à ce que la chance tourne. Et pour beaucoup de gens, avec l’arrivée du coronavirus, elle s’est épuisée.

Est-il raisonnable de s’attendre à ce que, dans le courant de l’année, une fois que l’on aura gagné suffisamment de temps et que certaines des restrictions auront été levées – tandis que d’autres, comme les voyages à destination/en provenance de régions dangereuses, devront rester en place – les économies des pays mieux gérés se redresseront et afficheront une reprise en forme de V ? Cette attente peut être justifiée en ce qui concerne les économies qui ont une forte composante manufacturière en raison du phénomène de demande retardée : le monde continue à consommer un certain nombre d’ampoules, de liquides vaisselle et de filtres à eau, qu’il soit ou non sous confinement. Les usines peuvent fonctionner en équipes en 3/8 et rattraper le temps perdu. Mais il n’en va pas de même pour les économies de services, qui sont celles de la plupart des pays occidentaux – jusqu’à l’arrivée du virus – mais qui ne le seront probablement plus, d’abord parce que de nombreuses “industries” de services, comme le tourisme et les restaurants, ont été détruites, et ensuite parce que la demande pour ces services sera lente à revenir, si jamais elle revient, parce que les gens fauchés ne mangent pas au restaurant et que les gens effrayés ne prennent pas l’avion pour se rendre dans des endroits exotiques, potentiellement infectés par le coronavirus.

Dans l’ensemble, ce qui aurait dû se produire se serait produit indépendamment de toute pandémie de coronavirus. Le virus offre une excuse commode pour expliquer l’effondrement de l’économie mondiale, mais elle s’était déjà bien effondrée des mois avant son arrivée sur la scène. Certains des chiffres financiers falsifiés semblaient encore relativement optimistes, mais la production industrielle déclinait de manière significative dans des nations productives clés telles que l’Allemagne et le Japon, tandis que la Chine et l’Inde affichaient les taux de croissance les plus faibles depuis plus d’une génération. Ce sont ces chiffres qui comptaient, alors que la “performance” d’économies de services presque purement parasitaires, axées sur les consommateurs, s’est avérée ne pas compter du tout. Et puis, en août 2019, il s’est avéré que la dette publique américaine n’était plus valable comme garantie, et elle ne l’est toujours pas. C’est à ce moment qu’il est devenu évident que les nations exportatrices non parasitaires, productives et non occidentales n’allaient plus accepter des promesses vides de sens, au lieu de paiements, avant longtemps. La réponse des nations occidentales a été de faire d’autres promesses vides – c’est-à-dire d’imprimer plus d’argent. Que pensez-vous que cela leur apportera ? Pas grand-chose, je pense.

Compte tenu de cette tournure des événements, inévitable mais très joliment précipitée par l’arrivée du coronavirus, chacune des composantes majeures de l’économie mondiale est confrontée à une tâche différente. Pour la Chine, c’est la fin d’une longue période d’expansion économique et de développement social massif, nécessitant un passage à un modèle de développement durable à un rythme plus lent, car la demande étrangère pour les produits fabriqués en Chine ne peut plus être utilisée pour poursuivre l’expansion économique.

Pour la Russie, la tâche reste la même : continuer à suivre la voie qu’elle a empruntée depuis au moins 2014 pour atteindre une souveraineté totale et une autarcie limitée tout en passant de l’exportation de matières premières à l’exportation de produits manufacturés. Elle est assez avancée sur cette voie et est déjà autosuffisante dans de nombreux domaines, y compris l’alimentation et pour de nombreux produits manufacturés, dont une grande partie du reste provient de Chine et d’autres nations non occidentales avec lesquelles la Russie entretient des relations amicales. Les sanctions occidentales antirusses ont été très utiles à cet égard. Les Russes ont d’abord été lents à reconnaître le danger de la dépendance occidentale et ont nourri l’espoir d’être traités équitablement. Les sanctions les ont aidés à se mobiliser.

Quant à l’Union européenne et aux États-Unis, la tâche qui les attend est d’essayer de ne pas s’effondrer. Jusqu’à présent, ces deux unions semblent s’acquitter assez mal de cette tâche. Face à la crise du coronavirus, les nations de l’UE n’ont pas réussi à s’entraider et ont plutôt eu tendance à se voler mutuellement des fournitures médicales essentielles tout en réclamant l’aide de la Chine et de la Russie – qu’elles reçoivent. Pendant ce temps, le vaisseau-amiral de l’UE, ainsi que l’OTAN, se sont révélés complètement inutiles. Il y a eu tellement de désaccords entre les pays membres de l’UE qu’un retour à un statu quo ante optimiste semble peu probable. Pour l’instant, le seul point d’optimisme est que l’afflux de migrants a été stoppé. Mais c’est aussi un point de pessimisme pour la Turquie et l’Afrique du Nord où ces migrants ont été parqués par millions, dont beaucoup sont détenus dans des camps de réfugiés qui vont probablement devenir de puissants incubateurs de coronavirus.

Aux États-Unis, divers États de l’Union semblaient initialement faire un effort pour venir en aide aux États les plus touchés par la crise, mais ce modèle ne fonctionne que si la crise touche quelques États alors que celle-ci les touchera tous et nécessitera une approche centralisée de la gestion des crises. À cet égard, Washington s’avère à peu près aussi utile que l’UE ; une combinaison d’incompétence et de tracasseries bureaucratiques a produit une situation dans laquelle les États-Unis ont une capacité très limitée à découvrir qui est infecté et qui ne l’est pas. L’une des principales lacunes des États-Unis, qui s’avère aujourd’hui fatale, est qu’ils ne disposent pas d’un système national de soins de santé. Chaque État dispose d’un système de prestation de services médicaux privés et commerciaux basé sur divers régimes d’assurance que la pandémie de coronavirus ne manquera pas de faire exploser. Les quartiers clochardisés des grandes villes américaines, peuplés entre autres de malades mentaux et de toxicomanes, offrent le même environnement fertile pour la propagation de la contagion que les camps de migrants et les enclaves ethniques d’Europe.

Bien que tout cela soit plutôt triste, il y a une grande note d’optimisme qui se dégage. La Chine vient de donner au monde un cours de maîtrise sur la défense contre la guerre biologique. Peu importe que le SRAS-CoV-2 ait été concocté dans un laboratoire de guerre biologique américain ou non. Le fait est que cela aurait pu être le cas, car sinon, pourquoi les États-Unis auraient-ils des laboratoires de guerre biologique dispersés dans le monde entier ? Et pourquoi ont-ils collecté des échantillons d’ADN auprès des populations locales, si ce n’est pour les cibler à l’aide d’armes biologiques ? Après quelques incertitudes et hésitations, la Chine a donc choisi de traiter la lutte contre l’épidémie de SRAS-CoV-2 comme une guerre et a gagné ! La Russie a suivi le mouvement, et bien qu’il soit trop tôt pour déclarer la victoire, elle est également susceptible de remporter une victoire sur le front de la guerre biologique.

Et si c’est le cas, la guerre est terminée et l’armée américaine peut faire ses valises et rentrer chez elle car elle n’a plus de stratégie gagnante. La guerre des étoiles était un rêve et elle n’a jamais développé de capacité nucléaire crédible de première frappe ; ses capacités conventionnelles ont été rendues obsolètes par les armes modernes de la Russie et de la Chine ; et maintenant il s’avère que ses laboratoires de guerre biologique très coûteux ont été un gaspillage complet d’argent. Les États-Unis devraient maintenant se sentir libres de réduire à zéro le budget du Pentagone et de dépenser l’argent qui leur reste pour mettre en place un système national de santé publique – tant qu’il y a encore un public et une nation.

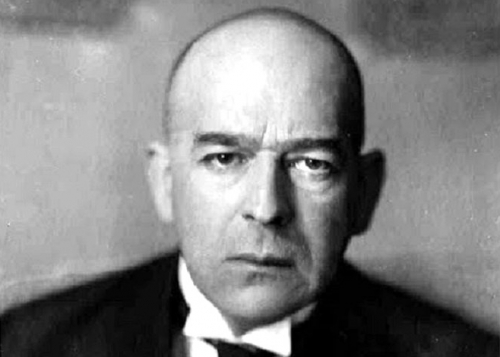

Dmitry Orlov (De Defensa, 17 avril 2020)