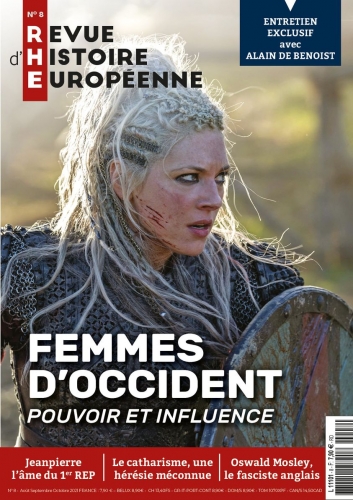

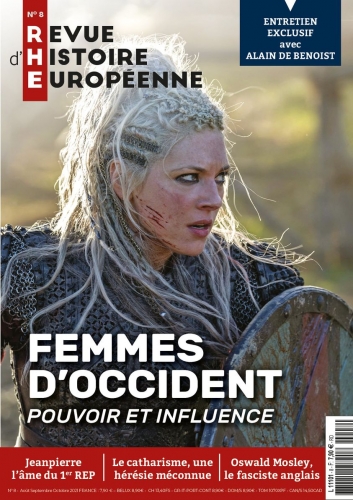

Vous pouvez découvrir ci-dessous le nouveau numéro de la Revue d'Histoire Européenne, dirigée par Laurent Berrafato. Ce trimestre le lecteur trouvera un dossier de fond consacré au pouvoir et à l'influence des femmes dans l'histoire de l'Occident, des articles variés et les rubriques régulières : actualités, interview, expositions, mémoire des lieux, portrait, histoire politique, cinéma, l’autopsie d’une bataille, l’histoire dans l’art,…

Il est possible de se procurer la revue en kiosque ou en ligne sur le site de la Librairie du collectionneur.

Sommaire :

L'HISTOIRE EN ACTUALITÉ

EXPOSTION

Autour de Napoléon

MÉMOIRE DES LIEUX

Le château de Langeais

PORTRAIT

Le lieutenant-colonel Jeanpierre.

ENTRETIEN

Alain de Benoist

DOSSIER

Femmes d'Occident. Pouvoir et influence (avec des articles de Dominique Venner, Yann Trébaol, Damien Bouet, Jean du Pélem, Jean Thibault, Claude Franc, Diane A. Roger, Christine Delavigne, Olivier Frèrejacques, Adélaïde de la Coume, Paul Villatoux)

1456 : LE SIÈGE DE BELGRADE

La grande défaite de Mehmet II

LES CATHARES

Une hérésie méconnue

1947 : LA RÉVOLTE DE NOÉ

Un camp de l'épuration française

HISTOIRE POLITIQUE

L'Union fasciste britannique

AUTOPSIE D'UNE BATAILLE

6 août 1870 : la bataille de Woerth

UN TABLEAU, UNE HISTOIRE

La mort de César, de Vincenzo Camuccini

L'HISTOIRE AU CINEMA

7 films pour 6 femmes

L'ABOMINABLE HISTOIRE DE FRANCE

Une chronique iconoclaste de notre Histoire