Dans cette émission de Fenêtre sur le monde, Jean-Baptiste Noé, directeur de la revue Conflits, revient sur les frontières qui, au cours de l'histoire, ont traversé le territoire actuel de l'Ukraine au gré des guerres et des expansions impériales.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Dans cette émission de Fenêtre sur le monde, Jean-Baptiste Noé, directeur de la revue Conflits, revient sur les frontières qui, au cours de l'histoire, ont traversé le territoire actuel de l'Ukraine au gré des guerres et des expansions impériales.

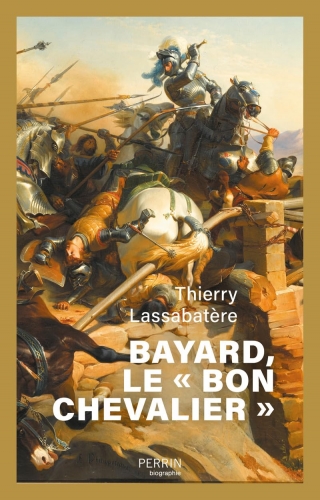

Les éditions Perrin ont publié récemment une étude de Thierry Lassabatère intitulée Bayard, le « bon chevalier ». Thierry Lassabatère est docteur en histoire médiévale de l'université de Paris-Sorbonne.

Vous pouvez découvrir ci-dessous Le samedi politique de TV Libertés, diffusé le 4 mai 2024 et présenté par Élise Blaise, qui recevait Régis Le Sommier pour évoquer avec lui le traitement médiatique occidental de la guerre russo-ukrainienne, déconnecté de la réalité du théâtre militaire.

Grand reporter à Paris Match, puis directeur adjoint de ce journal, Régis Le Sommier a publié La vérité du terrain - Récits d'un reporter de guerre (Bouquins, 2022). Il dirige désormais le média Omerta.

Les éditions Perrin viennent de publier le quatrième volume de la revue De la guerre, dirigée par Jean Lopez, également directeur de la revue Guerre et Histoire. Le dossier de ce numéro est consacré à la façon spécifique des Russes de faire la guerre.

" De la guerre, c’est un grand voyage dans l’Histoire et… dans l’actualité ! Le gros dossier de cette quatrième édition est en effet consacré à la « guerre russe ». Peut-on, à travers les cent guerres menées par les Russes depuis quatre siècles, isoler une façon de se battre qui leur serait propre ? Oui ! Et le lecteur comprendra bien des choses vues et entendues durant l’actuelle guerre en Ukraine, comme la faible sensibilité aux pertes, la désorganisation initiale, le retard technologique, l’appel aux détenus, etc. Frédéric II disait déjà du soldat russe que ce qu’il faisait le plus facilement c’était de mourir, et Napoléon qu’il fallait le tuer deux fois !

Deux autres articles plongent dans l’actualité. Le premier, écrit par Michel Goya, livre les clés de cette « révolution militaire arabe » qui, depuis quarante ans, donne de plus en plus de fil à retordre à Israël. Le second explore l’immense panoplie d’engins qui se croisent dans les cieux d’Ukraine, d’Arménie ou de Gaza en expliquant clairement la différence entre obus, roquette, fusée, missile, drone, et toutes les façons de rendre ces armes « intelligentes ».

Ce De la guerre no 4 explore aussi d’autres territoires, de l’Antiquité à nos jours, en mobilisant, comme d’habitude, les ressources de la cartographie, de l’infographie, de l’illustration artistique et de la photo accueillies dans une maquette sobre et élégante. "

Également au sommaire :

- Au cœur de la bataille romaine, par Maxime Petitjean

- La guerre de Sécession, première guerre des masses, par Vincent Bernard

- Bernard Grué, des camps viets au SDECE, par Jérôme Santelli

- François Ier/Charles Quint, par Guillaume Frantzwa

- Le carnage de la Somme vu par Ernest Brooks

- Le bombardement stratégique, l’arme magique ?, par Benoist Bihan

- Vers Castillon : la dernière campagne de la guerre de Cent Ans, par David Fiasson

- Des fusées Congreve aux Himars, par Patrick Mercillon

- La guerre des souvenirs militaires, par Christophe Pommier

- Les dix-huit gloires de la Royale, sous la direction de Michel Aumont et de Patrick Villiers

- La guerre contre Samory Touré, par Vincent Joly

Dans cette émission de Fenêtre sur le monde, Jean-Baptiste Noé, directeur de la revue Conflits, revient sur la guerre du droit à travers l'espace.

Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien donné par Pierre Conesa à Omerta, dans lequel il évoque les conflits en cours en Ukraine et au Proche-Orient...

Agrégé d'histoire et énarque, Pierre Conesa a fait partie dans les années 90 de la Délégation aux affaires stratégiques du Ministère de la défense. Il est l'auteur de plusieurs essais, dont, notamment, Dr. Saoud et Mr. Djihad - La diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite (Robert Laffont, 2016), Hollywar - Hollywood, arme de propagande massive (Robert Laffont, 2018), Le lobby saoudien en France - Comment vendre un pays invendable (Denoël, 2021), Vendre la guerre - Le complexe militaro-intellectuel (L'aube, 2022) et État des lieux du salafisme en France (L'aube, 2023).