Dae’ch et les autres : bienvenue dans le «monde VUCA» !

L’ensemble de la presse mondiale a, dernièrement commémoré le premier anniversaire de la Coalition internationale qui a déclenché ses premiers bombardements contre des positions de l’organisation « Etat islamique » (Dae’ch) en Irak et en Syrie, le 2 août 2014. Un an plus tard, tout le monde s’étonne que cette « alliance », réunissant quand même les armées les plus puissantes du monde, n’ait pas réussi à éradiquer une organisation constituée de quelque 30 à 35 000 fusils tout au plus. Le même constat vaut également pour Jabhat al-Nosra et les autres résidus d’Al-Qaïda ayant prospéré en Asie, en Afrique ou en Europe.

Pourquoi un tel étonnement, sinon une telle cécité ? La réponse est pourtant aussi claire et limpide que La Lettre volée d’Edgar Allan Poe, posée là, sous nos yeux, alors que personne ne veut vraiment la voir… Les experts militaires américains, qui donnent le « la » en matière de « guerre contre la terreur » depuis quatorze ans, l’ont dit, redit et écrit : il ne s’agit nullement d’éradiquer le terrorisme, d’en neutraliser définitivement les protagonistes, de casser définitivement ses inspirateurs et d’en assécher les financements. L’objectif principal est de « gérer » son développement, ses mutations et l’évolution de sa cartographie afin d’accompagner la reconfiguration, la modernisation et la diversification de l’hégémonie stratégique, économique et politique des Etats-Unis et de leurs alliés.

En août dernier, le président de la République française - à l’unisson avec ses homologues américains, britannique et allemand -, l’a expliqué très clairement à ses ambassadeurs : « la guerre contre Dae’ch va durer dix, quinze ou vingt ans ». Cette fatalité de la longue durée correspond, non pas à une espèce de complot centralisé ni à une conspiration globale, mais s’inscrit dans la logique d’un « procès sans sujet », conforme aux motivations, aux stratégies et aux intérêts de la mondialisation néo-libérale. Cette incapacité à éradiquer Dae’ch est d’autant plus assumée par les grands décideurs mondiaux qu’ils savent parfaitement que l’action militaire extérieure n’est qu’un segment limité de la panoplie contre-terroriste. Ils savent tout aussi pertinemment que Dae’ch ne pourra être éradiqué durablement sans « assécher » politiquement et idéologiquement l’extrémisme sunnite dont les bailleurs de fonds sont devenus nos meilleurs partenaires commerciaux. Dae’ch est une chose, les affaires en sont une autre : vive la « politique sunnite » de François hollande et Laurent Fabius !

Orphelines de l’ennemi communiste, les officines stratégiques du Pentagone, leurs tutelles politiques et les industries de défense occidentales de l’après Guerre froide (garantissant des millions d’emplois et de sous-traitants) devaient impérativement - au risque d’entrer en déshérence -, trouver une autre figure du « mal », définir une menace « globale », autrement dit se fabriquer un nouvel ennemi commun. Ce fût chose faite dès le 11 septembre 2001. Là encore, soyons clairs : il ne s’agit pas de céder à la moindre tentation des théories conspirationnistes et autres « effroyables impostures » ayant fait florès après l’effondrement des tours du World Trade Center, mais bien de restituer rigoureusement pourquoi et comment les administrations Bush successives et celles qui suivirent, ont magistralement « utilisé » cette tragédie afin de pousser leurs pions.

A l’époque, plusieurs économistes réveillés relevaient que le budget du Département américain de la Défense avait enregistré ses hausses les plus importantes depuis la guerre de Corée. Avec un certain étonnement, les mêmes constataient que George W. Bush - digne héritier de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher -, adepte d’un monétarisme des plus classiques et de toutes les recettes les plus libérales, s’était brusquement converti à une politique budgétaire farouchement keynésienne ! En effet, les attentats du 11 septembre 2001 ont fortement contribué à la relance de l’économie américaine qui marquait alors le pas. Mais ce bon usage de la terreur ne profita pas qu’aux seuls investisseurs américains et devait impulser une nouvelle révolution dans les affaires militaires qui s’esquissait depuis la fin des années 90.

Dans les amphithéâtres de l’US-Army-War-College de Carlisle en Pennsylvanie, des professeurs de stratégie militaire commençaient alors à populariser un nouveau concept en quatre lettres pour résumer le monde : VUCA, pour Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiguity. Dans le monde de la fin des années 90, ces experts nous expliquaient que toute espèce de projets et d’actions étaient devenus « volatiles ». Par conséquent, chaque option stratégique était appelée à changer extrêmement rapidement, la visibilité à moyen terme n’étant pas seulement devenue « incertaine », mais proprement impossible. La « complexité » des interactions, des facteurs d’influence et des acteurs devenait la norme, l’ « ambiguïté » étant désormais la règle et non plus l’exception.

Et toujours très positifs, nos amis américains se félicitaient que dans un tel monde devenu « VUCA », l’incertitude ne constituait nullement un problème, mais présentait au contraire une chance à saisir comme levier d’innovation et de performance. « Les acteurs qui réussissent », affirmaient ces professeurs, « sont ceux qui investissent dans la connaissance de soi, cultivent le succès collectif et encouragent l’agilité et la fluidité efficaces ». La loi de la variété requise, développé par R. Ashby en 1956 (dans An Introduction to Cybernetics) stipule que seule la « variété » peut répondre à la variété. En d’autres termes : plus une personne ou un système génère et active « sa diversité », plus elle est capable de s’adapter aux changements provenant de son environnement et d’assurer son existence. Appliquée à VUCA, cette loi nous enseigne que seul VUCA sait répondre à VUCA.

Les nouveaux chefs (militaires, économiques et politiques) doivent donc incarner un « projet de sens » qui libère les engagements tout en laissant s’exprimer les ruses de la volatilité, comme autant d’opportunités à saisir et à utiliser afin de promouvoir des « changements incessants ». L’incertitude invite ces chefs à profiter des situations inédites pour apprendre… Au lieu de renforcer les procédures de contrôles connues et des actions propices à la reproduction du système en vigueur. Ils « trouvent alors le courage de créer des espaces de liberté, de créativité et d’expérimentation rapide ». La complexité oblige les acteurs clés à coopérer et à privilégier le succès collectif. Pour saisir la complexité d’une situation, ses multiples enjeux et ses différents leviers, il est obligatoire de créer des groupes divers, transversaux et hétérogènes. Pour trouver des solutions véritablement innovantes, il s’agit donc de travailler en grand groupe, d’oser le chaos provisoire, de privilégier l’expérimentation ciblée au lieu de déployer un plan convenu. Sont alors privilégiées « les dynamiques alternatives ». L’ambiguïté se manifeste à travers des figures ambivalentes, par la non-cohérence d’un projet, le mélange des responsabilités, les multiples interprétations d’un concept. Cette ambiguïté doit devenir la culture dominante des nouveaux chefs : celle consistant à vivre avec une variété de solutions au lieu de s’attacher à l’obsession de la clarification, à la recherche d’une cohérence, ainsi qu’à celle d’une quête de « la » solution à déployer. Dans un monde VUCA, rien n’est acquis d’avance, rien n’est durablement stable et tout est opportunité !

Enfin, nos professeurs édictaient cinq principes à l’usage des nouveaux chefs voulant réussir « dans la joie » : 1) dans un monde VUCA, l’agilité d’une organisation se débloque en passant de la réaction à l’action par le « sens » ; 2) dans un monde VUCA, tout se transforme quand le système se libère d’une obsession de performance opérationnelle pour privilégier la recherche d’excellence relationnelle ; 3) dans un monde VUCA, le chaos devient créateur, le vide faisant place à de nouvelles solutions ; 4) dans un monde VUCA, l’individu peut se sentir perdu mais l’intelligence collective en action s’affirmera comme le nouveau levier de performance ; 5) Dans un monde VUCA, la notion de « leadership » est renversée pour laisser place à la puissance d’une nouvelle posture … celle du « Followership ». Bref, dans ce meilleur des mondes possibles, les chefs et, en définitive tous les acteurs qui savent conjuguer la joie et le « sens » vont être en mesure d’inventer des formules inédites de performance.

C’est presque aussi bien que La Richesse des nations d’Adam Smith et c’est à Donald Rumsfeld - secrétaire d’Etat à la Défense (2001-2006) - que l’ont doit l’application de cette idéologie aux affaires militaires. Sans y changer une seule virgule, la première administration Obama renonçait ainsi aux réponses classiques : les guerres conventionnelles et de contre-insurrection. On assistait alors à des redéploiements élargis dans les zones économiques et stratégiques considérées prioritaires pour les grandes sociétés (armements, aéronautiques, BTP et infrastructures, etc.). Enfin, selon un officier général des Forces spéciales, le Pentagone cherchait à maintenir autant que faire se peut la « clandestinité la plus totale afin de privilégier des campagnes médiatiques et de communication parfaitement maîtrisées ».

En juin 2014, dans une conférence publique tenue à Beyrouth, nous expliquions alors, que cette « non doctrine » militaire s’articulait sur sept piliers : 1) montée en puissance des forces spéciales ; 2) prééminence du renseignement ; 3) extension de la géographie des drones ; 4) choix de la cyber-guerre ; 5) développement d’ « armées de substitution » ; 6) formation et manœuvres avec les partenaires ; et enfin 7) médiatiser et communiquer. Ce dernier pilier chapeaute l’ensemble ! Le plus vieux métier du monde ! Pour qu’elle atteigne ses objectifs, toute opération militaire doit être non seulement comprise mais aussi « partagée » par les opinions publiques du ou des pays qui la mènent. Sont alors appelés en renfort les bataillons de journalistes « embeded » chargés d’expliquer et de diffuser les raisons et le phasage de la « guerre juste », forcément juste. Au hardpower des armées doit s’adjoindre organiquement le softpower -madame Clinton préfère parler de smartpower -, des journalistes, des « experts » et autres « communicants ». Ces sept piliers requièrent, non pas la « sagesse » de Lawrence d’Arabie, mais une transparence imposée, c’est-à-dire opaque, la clandestinité et le secret.

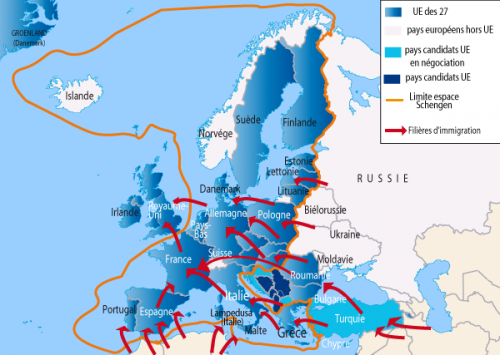

Dans le meilleur des mondes VUCA possibles, Dae’ch, Al-Qaïda, Nosra et les autres ne peuvent et ne doivent pas être éradiqués parce qu’ils sont absolument nécessaires à la reconfiguration permanente du « sens », de la « joie » et des « profits » des nouveaux chefs militaires, économiques et politiques du monde. Sur le plan intérieur, les recettes VUCA servent tout aussi bien à déconstruire les frontières nationales, le droit du travail et toute autre loi garante du contrat social des vieilles républiques pour nous convertir aux fluidités multiples d’une mondialisation heureuse où tout devient possible et principalement le retour à l’état de nature où règne, en définitive, la loi du plus fort.

Lorsque notre ami Alain Joxe souligne, à juste titre, que les Etats-Unis ont régulièrement perdu les guerres asymétriques qu’ils ont déclenchés depuis la fin de la Guerre froide, il n’en tire pourtant pas la conclusion ultime : ces défaites apparentes sont en réalité des victoires inestimables pour les stratèges du Pentagone, de Tel-Aviv, de Wall Street, de la City et de Bruxelles. D’un état de non guerre conventionnelle, les délices du monde VUCA nous embarquent dans celui d’une guerre asymétrique généralisée, permanente et nécessaire.

Richard Labévière (Les Observateurs, 15 septembre 2015)