Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Mahaut Hellequin, cueilli sur son blog Flamberge et Belladone et consacré au conservatisme comme maintien d'une tension féconde...

Le conservatisme comme préservation des tensions

Là où le progressisme veut entraîner l’humanité dans un seul mouvement idéalement unifié et consensuel, le conservatisme préserve la multiplicité des mouvements et des tensions entre des polarités différenciées.

Le progressisme est une immobilité interne sous la forme d’un mouvement externe, le conservatisme un fourmillement interne sous la forme d’une immobilité externe.Cette image peut sembler bien contre-intuitive après des décennies à avoir entendu et répéter la distinction du « parti du mouvement » contre celui de la résistance, de l’immobilisme, de la tradition (que l’on imagine toujours sclérosante), je m’en vais tenter de la développer, non sans avouer auparavant mon ignorance relative en matière de théorie du conservatisme: je ne livre ici que mes modestes intuitions souvent venues au fil de discussions. Tout cela a soit été bien mieux dit ailleurs, soit contredit par d’autres visions du conservatisme.

Le monde progressiste est unipolaire, il ne supporte pas sa négation, son contraire : « Pas de liberté pour les ennemis de la Liberté. » pas de tolérance pour les prétendus intolérants.

Son idéal est celui d’une humanité engagée toute ensemble sur une seule et même voie bornée par la Liberté et l’Egalité.

Liberté : l’Homme est libre de tout faire et défaire, dire et dédire, libre de toute contrainte, de tout donné. La liberté est celle de la volonté individuelle, triomphante et absolue, la lutte est donc engagée contre tout ce qui sépare l’individu de sa liberté toute-puissante et volontaire : structures sociales d’appartenance, chair…

Egalité : chaque unité est égale à chaque autre, tout vaut tout.

Est banni et perçu comme adversaire tout système niant l’un de ces deux piliers, sauf s’il reconnaît être égal à tous les autres ainsi que la liberté des individus d’y entrer et d’en sortir au gré de leurs envies. C’est à dire s’il ne nie en fait aucun de ces deux piliers.

Exemple : un système hiérarchique, clanique, traditionnel et théocratique est tout à fait acceptable dans une vision progressiste du monde pour peu que son adhésion soit libre et volontaire, son apostasie acceptée sans heurts et qu’il renonce à toute velléité suprématiste, autrement dit qu’il se nie lui-même ou n’ait de valeur que celle d’un jeu de rôle temporel.

Le progressisme n’a donc de libre que des options toutes égales au sein d’un cadre unique, ce que l’on pourrait caricaturer comme un choix d’avatar dans un jeu de rôle en ligne, mais sans combat, sans tension, un jeu de rôle de gestion de population pacifique.

Les barrières et normes traditionnelles tombant les unes après les autres, le temps est perçu par le progressisme comme une flèche qui s’émancipe, se libère toujours plus de l’ état de nature (ou de l’obscurantisme rigide, clanique, hiérarchique, traditionnel) avec pour but une résolution de toutes les tensions, de tous les conflits dans la fin de l’Histoire, quand plus aucune barrière, aucune entrave ne subsistera, seuls des individus égaux et poreux (virtualisation et redéfinition de l’identité individuelle égotique dont le mouvement final, contenu en germe dans le cogito qui ne tire substance que de lui-même, est la dissolution dans la multitude horizontale des individualités-monades).

En termes freudiens, cette visée de la réduction ultime des tensions s’appelle pulsion de mort.

La flèche avance, mais elle doit avancer comme un seul homme, avec pour seul but, pour seul pôle l’égalité indifférenciée. The Wall de Pink Floyd, ou la protestation auto-prophétique.

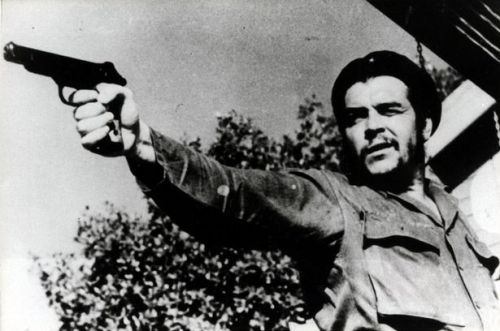

Pour réaliser son dessein, le progressisme idéologique couche le réel sur le lit de Procuste. Villes rasées, atomisées, camps, extermination : rien n’est trop dur pour ce qui résiste au Grand Projet.Face à cette unité terminale mon conservatisme se fonde sur l’observation d’Héraclite « Polemos pater panton » : le combat est père de toutes choses, et défend le grouillement du multiple.

Le « combat » dont il s’agit est en réalité moins un conflit qu’une tension, une opposition de divers pôles qui structure réel.

Toutes les médecines et cosmologies traditionnelles organisent ainsi le monde entre Ciel et Terre, dedans et dehors, chaud et froid, lumière et ténèbre, masculin et féminin etc… et savent fort bien qu’il ne s’agit là que d’échelles (comme celle de Kinsey) où c’est la nuance, la gradation, la mesure mouvante qui importe, et que tout guerrier, quelles que soient ses préférences dans la mêlée, porte à la fois lance et bouclier.

Ce conservatisme est dialectique, il voit les structures antagonistes de toute chose, les oppositions polarisantes, les paradoxes féconds.

Parce que toute poussée et toute pensée, toute vie et toute identité sont concordances de contraires, il s’emploie à préserver la différentiation des pôles.

Il ne conserve pas les structures mais les archétypes, les symboles autour desquels vont et viennent, se font et se défont les structures réelles depuis des millénaires, comme une figure géométrique dont on ne se préoccuperait pas du périmètre ni même de la forme mais des différents angles. Qu’importe si le feu domine l’eau, la terre l’air ou inversement, si l’hiver fait place à l’été ou le patriarcat au matriarcat, tant que le monde se tend et se tord sans cesse entre ces pôles sans qu’aucune victoire soit complète ou définitive, tant que le déséquilibre est aussi changeant que permanent.

Ce conservatisme n’est pas hégémonique mais laisse l’autre être autre pour s’y mesurer sans l’absorber. Il vise à être et durer, persister et combattre sans viser l’anéantissement mais bien plutôt le combat lui-même comme état de tension et d’accomplissement de soi dans la confrontation.

En termes freudiens, on parlera de pulsion de vie.

Le cercle ne va nulle part, et peut-être n’est-il même pas cercle mais héxadécagone, ou peut-être octogone, ou pentacle, ou carré, ou triangle… il ne se déplace pas dans un sens ou l’autre, mais tout en lui se heurte et se tend, s’affronte et s’affirme.Mon conservatisme est, plus que tout mélangisme, soucieux de la diversité.

Il est, plus que tout égalitarisme, respectueux de l’autre dans son intégrité.

Il est, plus que tout progressisme, sanctuaire de liberté dans le combat.Mahaut Hellequin (Flamberge et Belladone, 10 octobre 2017)