Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Daoud Boughezala cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré à Dominique de Villepin, faux gaulliste mais vrai opportuniste et tenant, comme Mélenchon, d'une France "créolisée"...

Villepin, l’autre candidat de la « nouvelle France » ?

« Qui dit humanité veut tromper », écrivait Carl Schmitt dans La notion de politique. Sans doute avait-il pressenti que Dominique de Villepin désignerait un jour humanité comme son mot préféré de la langue française. L’ex-Premier ministre (2005-2007) n’est plus à une sortie démagogique près. Quoique légitime, sa dénonciation des crimes que commet Israël à Gaza cache un vide idéologique abyssal. Pour s’en convaincre, il suffit de visionner in extenso son grand entretien d’1h45 avec Guillaume Pley. Il en ressort une flopée d’images d’Epinal digne de miss Vosges : le « vivre-ensemble » a fait la France, Chirac aimait les gens et la charcutaille, mieux vaut rassembler que diviser, etc.

14 février 2003 : son quart d’heure warholien

Et dire que l’ex-diplomate est censé élever le niveau de la politique française. Signe qu’elle est tombée bien bas. Par sa stature, Villepin incarne le visage aristocratique et international de la France de Jacques Chirac. Celle des terroirs et des comices agricoles, de ces élus radsocs à la Queuille qui tapotent le cul des vaches, promettent un bon plassou aux croquantes et aux croquants, exaltent la Corrèze mais importent le Zambèze.

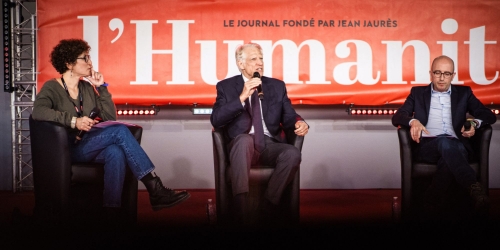

Les partis politiques que Villepin a successivement fondés, République solidaire puis La France humaniste, rivalisent de mots creux et d’espoirs déçus. Jadis libéral pratiquant, DDV a privatisé les autoroutes pour une bouchée de pain, a tenté d’assouplir le marché du travail avec les éphémères CNE et CPE, mis la jeunesse de France dans la rue et a vainement tenté de barrer la route à Nicolas Sarkozy en 2007. Malgré ce bilan famélique, il se fait applaudir à la Fête de l’Huma et compte même des soutiens chez Mediapart. Dominique de Villepin reste l’homme du grand discours de « la vieille Europe » contre la guerre en Irak prononcé à la tribune des Nations-Unies le 14 février 2003, d’après un canevas signé Bruno Le Maire (décidément meilleur en lettres qu’en chiffres…). Si ce quart d’heure warholien lui colle aux semelles, Villepin a remis un peu de dorure à son blason en s’affichant comme l’unique critique d’Israël à droite. Il faut dire que notre époque ennemie de la nuance nous contraint à choisir entre l’occidentalisme borné et un tiers-mondisme mal digéré.

Importer la doctrine Terra Nova à droite

Cette première tendance, devenue hégémonique à droite, rappelle régulièrement les liens présumés de l’avocat d’affaires Villepin avec le Qatar – émirat richissime qui arrose bon nombre d’élus français et caresse nos banlieues dans le sens de la barbe. Pour entretenir les meilleures relations du monde avec Doha et le PSG, Sarkozy échappe pourtant à ce traitement. C’est que le discours démago de Villepin agace. Ne nous y trompons pas ; rien n’est gratuit. Ses appels du pied répétés aux « quartiers populaires », ses réquisitoires contre la « dérive identitaire de LR » répondent à une stratégie bien huilée. Villepin voudrait ainsi rapatrier à droite la fameuse doctrine Terra Nova : s’attirer les suffrages de l’électorat de banlieues qui, adjoint aux bobos des centres-villes, ferait basculer la majorité dans les urnes.

Il y a quelques années, un spécialiste français du salafisme m’avait glissé en sourdine : « Si la droite française renonçait à critiquer l’islam, elle aurait un boulevard chez les musulmans de France qui adhèrent très majoritairement au libéralisme… » Villepin a peut-être intériorisé ce calcul électoral. Jusqu’ici, il camoufle son passif chiraquien derrière de grands gestes creux pour se ménager une popularité à gauche. Par les temps qui courent, le dirigeant d’un cabinet de conseil préférant payer trois mille euros d’amende annuelle plutôt que de déclarer publiquement l’origine de ses revenus a peu de chances de se présenter au suffrage universel. À l’heure de la transparence absolue sous la surveillance du Parquet national financier, une telle opacité ferait désordre. Alors, que vise-t-il ? Incarner le flanc droit d’une gauche LFI en mal de crédibilité internationale ? Le sait-il lui-même ? En réclamant la nomination d’un Premier ministre du Nouveau Front populaire au lendemain des dernières législatives, Villepin s’est racheté une virginité à gauche.

Napoléon à vide

En filigrane, Dominique de Villepin entérine le Grand remplacement tout en le niant. À l’instar de ses nouveaux amis mélenchonistes, il mise sur l’émergence d’un « nouveau peuple » incarnant la France créolisée qu’il observe de ses lambris parisiens. Une martingale promise à un grand avenir. Au moins les tenants d’une république sans frontières ouverte aux quatre vents de l’immigration, peuvent se targuer d’une certaine cohérence. De sa passion pour Napoléon, qu’il partage avec Louis Sarkozy (!), Villepin a essentiellement retenu l’opportunisme. On connaît la tirade de l’Empereur adressée à Roederer : « Ma politique est de gouverner les hommes comme le plus grand nombre veut l’être. C’est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C’est en me faisant catholique que j’ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de Juifs, je rétablirais le temple de Salomon. » Du vide dans un bas de soie.

Daoud Boughezala (Site de la revue Éléments, 9 octobre 2025)