Après la défaite de la pensée, la défaite de la parole

Nul besoin d’être décliniste pour constater l’appauvrissement de la parole, et particulièrement dans le domaine public, dans les médias, la culture et la sphère politique. À la défaite de la pensée annoncée par le philosophe Alain Finkielkraut, succéderait par voie de causalité une défaite de la parole, dans le sens d’une déliaison à la fois sémantique mais aussi épistémique. Les logos incarnant en quelque sorte l’esprit contemporain, le Zeitgeist du moment, il va de soi que cette parole serait l’expression d’une culture du loisir abêtissante et standardisée, d’un jeunisme qui prêche par excès de confusionnisme et relativisme culturel. Bien sûr, bien avant Finkielkraut, d’autres penseurs avaient réfléchi sur les causes et les formes du déclin des civilisations. En effet, alors que Paul Valéry avait affirmé que « [nous] autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles », Spengler, Toynbee avaient démontré que les principales causes du déclin des civilisations étaient endogènes, parmi lesquelles la perte d’identité, de sens, et l’appauvrissement de la langue en tant que symptômes de ce long processus de déclin – « Les civilisations meurent par suicide, non par meurtre » (Toynbee).

La parole « émancipée » et la crise de l’esprit

Il est vrai que le statut de la parole d’une société, voire d’une civilisation, est en relation étroite avec le choix d’une ontologie de la pensée, de l’être. Alors que dans l’Antiquité la parole était un moyen de cheminement vers la vérité (alètheia), aujourd’hui, le cynisme et la démagogie de la parole politique qui ne représente plus rien à l’échelle de la vérité et de la morale en tant que respect de la parole donnée rendent compte de l’affaiblissement général du politique en tant que discours d’adhésion. En effet, la parole autoréférentielle, dénuée d’engagement pratique et téléologique, prend le pas sur l’action, le dire sur le faire, l’impression sur la réalité, le semblant sur l’être, la conservation du pouvoir sur son exercice ; alors qu’à l’époque classique la parole préparait l’action véritable en formulant la prise de décision. La sidérante capacité des gouvernants de certaines époques à changer d’idées, comme si celles-ci n’avaient réellement aucune importance par rapport aux nécessités de la conquête et de la conservation du pouvoir, ne laisse rien augurer de bon. Et pourtant, ce n’est pas la pensée révolutionnaire, progressiste, des Lumières qu’il convient de regretter, comme le fait Finkielkraut, car c’est bien leurs hybris, leur exacerbation, leurs métastases épistémologiques qui ont engendré ce double désordre à la fois ontologique et langagier conduisant à cette « crise de l’esprit » évoquée par Valéry lui-même. Par une sorte de ruse de l’histoire, on pourrait presque dire que la défaite de la pensée issue des Lumières aura, par excès d’universalisation, réhabilité les valeurs organiques d’un J.G Herder, de J. de Maistre et L. de Bonald opposant « l’inconscient » national, « enraciné » dans l’histoire, la géographie, les coutumes, les préjugés nationaux, qui pourtant, à force d’être ignorés durant des décennies, reviennent comme un boomerang dans le réel.

La parole performative : parole magique ?

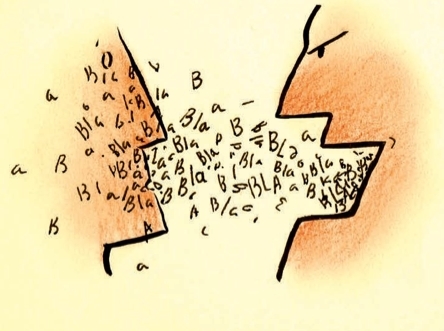

Tout se passe comme si la parole performative agit seule en tant que prophétie autoréalisatrice. La parole libérée de l’esprit, de l’engagement, de la morale et de la responsabilité, qui peut dire le tout et son contraire, se transforme en signe interchangeable qui réalise lui-même ce qu’il énonce. Dans cette incantation permanente d’un lyrisme de pacotille, d’un tragique d’opérette et de la simulation sophiste, la parole devient une sorte de parole magique aux mille et une vertus prophylactiques, alors que nos politiciens revêtent les habits d’alchimiste du verbe ou de chaman du storytelling quotidien. Malgré la dégradation de la langue via la culture visuelle, la toxicité des réseaux sociaux et la dégradation de l’enseignement, la défaite de la parole est toujours une faillite de l’esprit, qui elle-même renvoie à une crise de sens. C’est aussi une faillite de notre imaginaire collectif colonisé par des signes consommatiques, symptôme de notre époque postlittéraire. Ainsi, la parole publique est bien le reflet de cette post-vérité contemporaine, qui n’est pas le mensonge, mais bien l’indifférence à la distinction entre mensonge et vérité, ce qui est le propre du totalitarisme, comme l’avaient si bien démontré H. Arendt et G. Orwell. On se souvient que E. Cassirer, dans Le Mythe de l’État, procédait à une distinction entre l’usage magique et l’usage sémantique du mot, l’usage sémantique servant à décrire les choses, alors que l’usage magique, chargé d’affects du mot, visait plus à produire des effets et à changer le cours de la nature. Libérée de toute morale et d’impératif de vérité, la parole devient le vecteur des « fausses promesses et des vraies menaces » évoquées par Paul Ricœur, qui lui-même faisait le lien entre la sophistique et la tyrannie, entre un usage pervers du langage et la tyrannie (perversion du régime).

Vers une ère techno-vocifère

La langue française serait en passe de devenir, dans la plus grande indifférence, une langue morte sous la pression conjuguée de l’abandon de l’emploi de certaines temporalités comme le passé simple et le subjonctif (reflets de la nuance), des niaiseries franglaises et des emprunts anglicistes tels que hosting, trip, etc.. Cette dégradation ne s’est pas faite de façon évolutive et elle est le résultat d d’une longue déconstruction programmée et mise en œuvre par l’idéologie progressiste de la novlangue inclusive, du genre et des lubies wokistes. Non, la langue et la parole ne sont pas une simple construction de la réalité sociale sujette au remodelage mutilant et constant au service de la mondialisation et du marché, comme l’affirment les déconstructeurs. Nous vivons bien à une époque postlittéraire, alors que nous ne sommes pas loin d’être aussi à l’aube d’une ère techno-vocifère ou phono-tactile, qui coïnciderait avec un retour de l’animalité où la communication se réduirait à des onomatopées et des phonèmes ponctués de tapotages numériques. La langue ne constitue pas un simple critère de reconnaissance et d’identification. Elle est au contraire l’émanation de l’essence d’un peuple, son « âme » – c’est-à-dire le lieu où il lui donne une forme concrète. En effet, cette dénaturation de la langue est concomitante au déclin de la poésie, des belles lettres, de la sensibilité et de l’art de la nuance face à la polarisation des points de vue, la prolifération de la bêtise idéologique et de la surenchère débile sur les réseaux sociaux. On se souvient que, pour l’historien et anthropologue des « mœurs » Norbert Elias, la prise de parole constituait un élément fondamental du processus de civilisation et de la mise en place de la « civilité », qui servira bientôt à la société européenne de notion centrale pour se définir elle-même, et conduira au recul systématique et général de la violence sociale. Or, de nos jours, la parole libérée de toute retenue morale s’inscrit, surtout avec les nouveaux moyens de communication des réseaux sociaux, dans une économie globale des pulsions et des émotions, qui lui procurent une extraordinaire amplitude et accélération. C’est bien cette démesure et cet affranchissement de la parole de la civilité qui constituent le premier degré de violence sociale à travers l’ensauvagement du langage et des comportements sociaux.

Jure Georges Vujic (Polémia, 1er octobre 2024)