Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Geoffroy, cueilli sur Polémia et consacré au nouvelles formes de dissidence en ce début de XXIe siècle...

France / Occident : les dissidents du XXIe siècle

Honneur aux dissidents

Les dissidents soviétiques avaient bonne presse en Occident dans les années 1970, car ils permettaient d’attaquer l’URSS sur les droits de l’homme – dont l’idéologie commençait à prendre sa forme moderne – et en particulier sur le droit d’émigrer (déjà…). Ils révélaient aussi la réalité cachée du communisme, même si en fait on savait déjà tout depuis Victor Kravtchenko (J’ai choisi la liberté, 1946) et même bien avant.

On se souvient notamment de V. Boukovski, d’A. Zinoviev, d’A. Ginsburg, des frères Kopelev, ou Medvedev, de L. Pliouchtch et, bien sûr, d’A.Soljenitsyne.

Les dissidents ont cependant commencé à moins intéresser l’Occident quand, ayant quitté l’URSS, ils ont commencé à déclarer que le « monde libre » n’était pas non plus le paradis. Et plus encore quand ils ont préféré revenir en Russie après la chute du communisme, comme Soljenitsyne, par exemple. Mais tant qu’il s’agissait de mettre en accusation l’Union soviétique, l’Occident souhaitait la bienvenue aux dissidents. Mais aujourd’hui les rôles se sont inversés.

Le phénomène de dissidence marque l’usure d’un système

L’apparition de la dissidence montre qu’un système touche à sa fin.

Le phénomène de dissidence correspond au fait qu’un jour, et d’une façon imprévisible, des personnes du système décident de ne plus jouer le jeu en acceptant, en outre, d’en supporter personnellement les conséquences. Ce qui signifie qu’ils ne croient plus au système dans lequel ils vivent et qu’ils n’ont en outre plus peur de vouloir le changer.

Ainsi, recrutés avant tout parmi les intellectuels et les chercheurs choyés par le régime, les dissidents soviétiques montraient que le mythe communiste ne faisait même plus rêver « l’avant-garde du prolétariat ». Comme le décrit A. Soljenitsyne dans son livre Le Chêne et le Veau, l’existence de la dissidence portait des coups de boutoir répétés sur le régime soviétique d’autant plus redoutables qu’elle provenait de l’intérieur du système lui-même. Comme un jeune veau têtu peut finir par abattre à la longue un vieux chêne.

Ce phénomène s’est déjà produit dans l’histoire, notamment à la fin de l’Ancien Régime, quand une partie de la noblesse s’est ralliée aux « Lumières ».

Les dissidents du XXIe siècle

La dissidence réapparaît aujourd’hui en Occident.

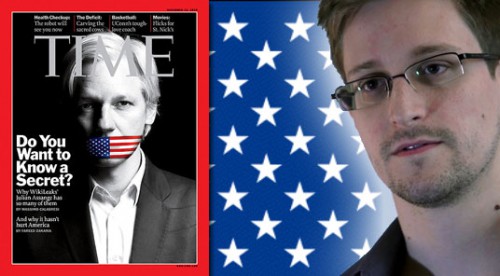

Julian Assange, Bradley Manning et Edward Snowden sont en effet des dissidents du XXIe siècle. Et comme leurs homologues soviétiques, ils annoncent que le système occidental se fissure de l’intérieur.

Bien qu’anglo-saxons, donc issus de la population dominant le système occidental, ces trois dissidents ont décidé un jour, et d’une façon imprévisible, de révéler au monde la réalité cachée de la politique américaine, en faisant la lumière sur les activités secrètes d’écoute des communications mondiales par la NSA auxquelles il participait, pour Snowden, ou en organisant la divulgation de documents diplomatiques ou militaires américains classifiés, pour Assange et Manning, via Wikileaks.

Ces dissidents ne pouvaient ignorer les risques auxquels ils s’exposaient. Ils les ont pourtant assumés en démontrant par là même qu’ils plaçaient l’exigence de vérité plus haut que leur propre sécurité ou que leur loyauté vis-à-vis du système occidental.

Leur dissidence porte aussi sur les télécommunications et l’internet : donc sur le cœur du réacteur occidental contemporain et sur le levier principal de sidération des populations.

Tous les trois sont jeunes, enfin : ce qui montre que la contestation monte des profondeurs du système.

Comme en URSS

Le sort des dissidents occidentaux n’a rien à envier à celui des soviétiques. Les dissidents soviétiques ne trouvaient pas asile dans les pays du Pacte de Varsovie. Il en va de même pour les dissidents du XXIe siècle : aucun pays « libre » du bloc occidental – qui croule pourtant sous les « réfugiés » venus de toute la terre – n’a couru le risque de les accueillir et de mécontenter ainsi le « grand frère » américain. Y compris les pays espionnés par la NSA et qui se sont donc montrés pas très rancuniers ! L’oligarchie présente, bien sûr, les dissidents comme des délinquants et des hooligans, comme au temps de l’URSS.

Manning, qui a déjà passé 1200 jours sous les barreaux, a été condamné à 35 ans de prison, même s’il a évité l’incrimination de « collusion avec l’ennemi » qui lui faisait courir le risque d’emprisonnement à vie. Manifestement, pour la justice militaire américaine le reste du monde s’assimile donc à un territoire ennemi, cela soit dit en passant. Peut-être le retrouvera-t-on un jour pendu dans sa cellule, comme cela arrive parfois en Occident ? Assange, réfugié à l’ambassade d’Equateur à Londres, se trouve sous le coup d’une demande d’extradition et de différentes accusations notamment d’abus sexuel. On a fait aussi circuler la rumeur qu’il se compromettait avec l’extrême droite (Le Monde du 23 août 2013), ce qui correspond en Occident au crime suprême de « contre-révolution » dans le bloc soviétique. Snowden, accusé d’espionnage, de vol et d’utilisation illégale de biens gouvernementaux, n’a pu obtenir que l’asile temporaire en Russie.

Le goulag médiatique

Les médias, habituellement si aimables avec les délinquants de toute sorte, n’ont cessé, avec un bel ensemble, de dévaloriser la portée de leurs gestes (ils n’auraient révélé qu’un secret de Polichinelle) ou leur personnalité.

Manning, que l’on présentait ainsi comme un « jeune homme » un peu dépassé, en a d’ailleurs profité habilement devant le tribunal militaire pour faire adoucir sa peine ! Le goulag médiatique est, certes, plus soft que le goulag soviétique, mais il vise à produire les mêmes effets : réduire au silence et condamner à la mort sociale.

L’Occident, URSS du XXIe siècle

Les dissidents se multiplient en réalité en Occident, pour la même raison qu’en Union soviétique. Car on croit de moins en moins aux mensonges idéologiques sur lesquels repose le Système et ses résultats inspirent de plus en plus la défiance.

Dissidents littéraires qui rejettent la médiocrité et le conformisme, artistes dissidents qui refusent l’art officiel cosmopolite déraciné, dissidents politiques qui ne croient plus aux partis institutionnels, dissidents médiatiques qui ne supportent plus les bobards, dissidents économiques qui préfèrent l’exil au fiscalisme, dissidents moraux qui manifestent contre le mariage homosexuel, dissidents scolaires qui fuient le naufrage de l’école publique, dissidence populaire qui ne fait plus confiance à l’oligarchie, dissidence identitaire contre le grand remplacement programmé des Européens, dissidents contre les fauteurs de guerre occidentaux.

Malgré la police, malgré le goulag médiatique, malgré la menace économique, la dissidence progresse partout en Occident. Parce que le Système craque de toute part.

Nous sommes tous des Assange, des Manning et des Snowden !

Michel Geoffroy (Polémia, 15 septembre 2013)