Aujourd’hui, les bourgeois se fichent de Calais

En 1346, durant la Guerre de Cent Ans, les Anglais assiègent Calais qui résiste courageusement. Mais à l’issue d’un siège de 11 mois la population, affamée, n’a d’autre issue que de se rendre aux envahisseurs. Les Anglais, rendus furieux par la durée du siège, menacent, en représailles, de passer toute la population au fil de l’épée sauf si des otages acceptent de se sacrifier. Six bourgeois, les fameux « bourgeois de Calais », acceptent leur sort pour sauver la population. Finalement ils seront graciés par Edouard III, ému par leur esprit de sacrifice. Et la ville sera épargnée.

Mais aujourd’hui l’histoire ne se répète pas parce que les bourgeois se fichent du peuple de Calais comme du peuple de France.

Un drame ordinaire

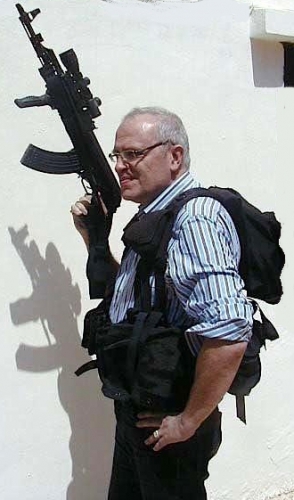

Tout le monde a pu voir depuis samedi dernier, sur les réseaux sociaux, les tragiques images de cette famille calaisienne agressée devant son petit pavillon par des « migrants ». Les assaillants leur jettent des pierres, des pneus, des bâtons ; ils tentent d’entrer dans le domicile. On voit la femme qui supplie son mari de ne pas s’interposer. Finalement les assaillants refluent lorsque le fils brandit un fusil (factice ou non chargé).

Une famille seule face aux « migrants » parce que la police laisse faire. Soyons juste, la police va quand même agir : en fin de journée elle interpelle… le fils au sujet dudit fusil.

Les bourgeois s’en fichent

Mais ce drame à Calais n’intéresse plus les bourgeois. Ce n’est après tout qu’une famille autochtone modeste : des « sans-dents », qui peut-être, au surplus, ne votent pas bien. Ce ne sont que des cht’is « franchouillards » qui s’obstinent à ne pas reconnaître l’apport magnifique de ces « migrants » : ils n’ont pas compris, comme nous le vantent les bobos du MEDEF, que ces migrants allaient « améliorer le marché de l’emploi ». Tant pis pour eux !

Les bourgeois vivent à l’abri

Les bourgeois se moquent de ce qui se passe à Calais car ils vivent bien à l’abri dans leurs quartiers préservés et dans leurs appartements digicodés. Et en cas de pépin ils peuvent compter sur la réaction rapide de leurs copains dans les ministères ou à la préfecture.

Ils ne prennent jamais les transports en commun comme les « bidochons ». Leurs enfants ne fréquentent que les bonnes écoles : celles où on ne sert pas de « repas aménagés » et où les élèves sont triés sur le volet. Leurs bambins échapperont, bien sûr, au désastre universitaire français : à eux les écoles de commerce, les grandes écoles, les stages à l’étranger et les universités yankees. Pôle Emploi c’est pour les sans-dents, pas pour eux.

Les bourgeois ne se confrontent jamais aux « migrants », sauf dans les articles de l’Obs. ou des Echos. Sauf quand le fiston, ému jusqu’aux larmes par le sort du petit Aylan, décide d’aller « faire de l’humanitaire » au profit des « migrants », avant d’entrer se mettre au chaud dans la banque de papa. Car le fiston, bien sûr, ne s’occupe pas des sans-abris français qui, eux, peuvent rester dans les rues : salauds de pauvres !

Les bourgeois sont responsables de l’immigration

Les bourgeois ne se confrontent pas aux « migrants » mais, par contre, ils les font venir depuis 50 ans, dans toute l’Europe. Dans les années 1960, ils allaient même les chercher au Maghreb pour être sûrs qu’ils viennent bien.

Pour améliorer la « profitabilité » des entreprises où les bourgeois travaillent et dont ils sont les heureux actionnaires, c’est-à-dire pour pousser à la baisse les salaires des « bidochons» et à la hausse les profits des bobos.

C’est pourquoi les bourgeois ont toujours soutenu les gouvernements qui ont ouvert toujours plus les portes à l’immigration. C’est pourquoi les bourgeois haïssent plus que tout le Front national et tous les populistes qui risqueraient de menacer leur « value for money ».

Les bourgeois se moquent des conséquences de leur égoïsme

Les bourgeois se fichent des conséquences d’une immigration de peuplement désormais incontrôlable car ils sont à l’abri. Et en cas de grabuge, ils pourront toujours filer ailleurs, là où ils ont d’ailleurs déjà placé leurs économies.

Les bourgeois ne se sacrifieront plus pour sauver Calais, Cologne ou Paris car ils sont devenus mondialistes. Les bourgeois ne seront pas victimes du Grand Remplacement : ils sont déjà partis ou ils vont partir se mettre à l’abri, laissant les sans-dents se débrouiller avec les charmants allogènes.

Les bourgeois ne se mettront pas la corde autour du cou pour sauver le peuple comme en 1346. Cette corde il faudra la leur mettre de force. Car ils la méritent.

Michel Geoffroy (Polémia, 27 janvier 2016)