Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Diego Fusaro, cueilli sur le site du Cercle Aristote et consacré à la domination qu'exerce les États-Unis sur l'Europe. Professeur d'histoire de la philosophie à l'université de Milan et déjà auteur d'une dizaine d'essais, Diego Fusaro est considéré comme le principal disciple de Costanzo Preve, mort en 2013.

L'américanité ou l'Europe

Après la disparition des systèmes socialistes sous les décombres du Mur de Berlin (9 novembre 1989), et l’élimination subséquente de toute alternative politique digne de ce nom, l’ancien dilemme de Novalis « L’Europe ou la chrétienté » (de l’ouvrage du même titre) s’est reconfiguré sous les traits d’une alternative perverse et macabre : celle de « l’américanité ou l’Europe ».

La puissance sortie victorieuse de la Guerre froide a depuis lors renforcé ce processus délétère d’américanisation intégrale du « Vieux Continent », déjà entamé à partir de 1945. Cela s’est manifesté notamment dans la culture, non seulement celle de masse, avec l’américanisation de la musique populaire, mais aussi la culture scolaire, qui a subi toute une restructuration capitalistique de son logiciel, et qui s’est dès lors vu de plus en plus façonner sur le modèle entrepreneurial, selon la logique « dettes/crédits », faisant ainsi des professeurs des managers, et des étudiants des apprentis-consommateurs. Cela s’est également manifesté dans les politiques sociales, au travers de la démolition du système européen d’assistanat.

De fait, dans l’histoire récente de l’Europe, de la chute du Mur jusqu’à l’implosion de l’Union soviétique (peut-être la plus grande tragicomédie géopolitique du XXe siècle), plusieurs événements successifs sont venus alimenter un plus vaste processus de substitution paradigmatique du modèle américain, fondé sur un capitalisme dépourvu de toute base éthique, au modèle européen, qui s’était lui constitué en haute lutte comme équilibre entre le capitalisme, le Welfare state et de solides fondations axiologiques. Aujourd’hui, on voit l’Europe devenir de plus en plus un protectorat américain, les États européens étant aux États-Unis ce qu’étaient les satellites du pacte de Varsovie vis-à-vis de l’URSS et de sa ligne de conduite marxiste.

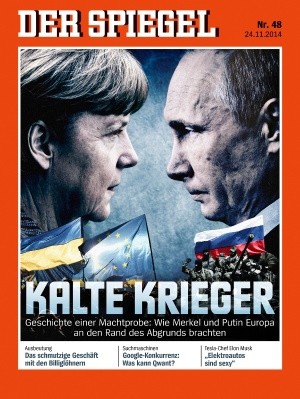

Dernière manifestation en date de ce scénario scandaleux, la stupeur déclenchée il y a quelques temps lors des révélations sur les pratiques obscènes d’espionnage des États-Unis à l’égard de leurs prétendus « alliés » (dans les faits leurs subordonnés). Mais en réalité, pourquoi tant de stupeur ? Est-ce une nouveauté que cette absence de relation inter pares entre les États européens et les États-Unis ? Qu’y a-t-il d’exceptionnel à cela ? Fallait-il s’attendre à ce que l’Empire du Bien traitât l’Italie, l’Allemagne, et l’Espagne comme des États libres et égaux à lui ?

La « Quatrième Guerre mondiale » [1] (selon le concept de Costanzo Preve, sur la séquence historique qui s’étend de 1991 à nos jours) a vu la puissance américaine systématiquement entrer en lutte contre les forces qui résistaient à sa domination ; et, aussi bien avec l’Irak en 1991 qu’avec la Libye en 2011, l’on a vu à chaque fois ses soi-disant « alliés » se retrouver acculés à servir leur maître en prenant activement part à ses agressions impérialistes. L’on songe ici à ce que Carl Schmitt écrivait déjà en son temps dans La notion de politique (1927) : « Si, sous forme de sentence ou de quelque autre manière, un peuple se laisse prescrire par un étranger l’hostis (l’ennemi) qui doit être le sien, contre lequel il lui est permis ou interdit de combattre, c’est qu’alors il n’est plus un peuple politiquement libre, mais un peuple satellisé ou subordonné à un autre système politique ». Ces mots sont à l’image de l’Europe actuelle.

Il apparaît chaque jour plus évident que cet État sorti vainqueur de la Guerre froide, qui œuvre aujourd’hui à la stigmatisation de toute contre-puissance se refusant à subir sa domination et sa vision du monde (elle se voit alors immédiatement condamnée comme rogue State, « État voyou »), repose sur une culture impérialiste foncièrement incompatible avec la perspective d’un véritable rapport à l’Autre : qu’elle le présente sous les traits du « terrorisme » ou de la « dictature », ou qu’elle le range avec mépris dans le champ du « Rest of the world », dans tous les cas, elle se refuse a priori à lui accorder la moindre légitimité. Cette règle n’épargne pas les États Européens : dans l’horizon de l’idéologie impériale américaine, ces derniers ont le droit d’exister tout au plus comme protectorat de la Mère-Patrie.

A cette caractéristique, que l’on retrouve dans presque toutes les formes d’impérialisme de l’Histoire, doit être rajoutée une autre : le facteur explicatif majeur que constitue en soi la prégnance aux États-Unis du protestantisme puritain d’origine vétérotestamentaire. Telle est l’idéologie qui alimente la « monarchie universelle » [2] américaine : sous sa caution, les Américains tendent naturellement à se concevoir comme le « Peuple élu », si ce n’est même comme la seule nation digne de ce nom, entraînant par là des conséquences désastreuses sur la vie internationale.

« America stands as the world’s indispensable nation », pouvait-on entendre dans le discours de Bill Clinton du 20 janvier 1997. Si l’Amérique est la seule nation indispensable au monde, alors toutes les autres ne sont plus bonnes à exister que comme ses colonies, au mieux ses subordonnées.

Porte-drapeau d’une « Special mission » qui lui aurait été assignée par Dieu, « l’Empire du Bien » étiquette immédiatement comme « terroristes » toutes les formes de résistance que peuvent lui opposer les peuples opprimés ou les États (de l’Iran à Cuba, en passant par la Corée du Nord jusqu’au Venezuela), qui, malgré des contradictions internes parfois très lourdes, ne se plient pas au diktat de la mondialisation capitaliste. Par leur positionnement géostratégique courageux, ces derniers rappellent ainsi aux Européens que résister est encore possible (pour prendre à-rebours le titre du peu glorieux best-seller de Walter Sitti : Résister ne sert à rien).

Dans une opposition revendiquée aux chantres du Politiquement correct et à nos éternels « repentis », toujours prompts à discréditer comme pure nostalgie la récupération des catégories de pensée à même de déceler les contradictions de notre temps, la revivification de la critique de l’impérialisme est aujourd’hui d’une importance vitale. Face aux stratégies manipulatoires de la propagande officielle, capable de déclarer à son gré telle ou telle perspective critique comme complètement dépassée, l’impérialisme est aujourd’hui plus vivant que jamais – et que, par son pouvoir d’adaptation, il se soit métamorphosé sous un nouveau visage, compatible avec l’idéologie mondialiste, n’y change rien – ; face à lui, la tendance à le disqualifier comme une catégorie politique désuète révèle une volonté mal cachée d’anesthésier toute critique en faisant passer pour mort l’objet pourtant bien vivant sur lequel elle est censée s’exercer.

Comme Voltaire en son temps, nous n’aurons de cesse de le répéter : il ne pourra y avoir de démocratie en Europe tant que son territoire sera sous l’emprise de bases militaires états-uniennes. Il ne pourra y avoir d’Europe sans souveraineté géopolitique. Il ne pourra y avoir d’Europe démocratique d’États libres et égaux tant que le « Vieux Continent » continuera d’exister comme simple protectorat d’une monarchie universelle, ou simple pion de l’Eurocratie en place. S’étonner qu’une telle affaire d’espionnage ait pu avoir lieu est un privilège de vierges effarouchées. Il faut, au contraire, s’appliquer à éliminer à la racine les conditions qui rendent possibles des scandales comme celui-ci.

Diego Fusaro (Cercle Aristote, 26 février 2015)

Notes :

Texte original en italien : Diego Fusaro, « Americanità o Europa », Lo Spiffero, Pubblicato Lunedì 08 Luglio 2013.

[1] Constanzo Preve, La Quatrième Guerre mondiale, éd. Astrée, 2008, trad. 2013. Disponible sur : http://www.editions-astree.fr/BC/Bon_de_commande_Preve.pdf

[2] On se réfère ici à l’« Universal monarchie » mentionnée par Kant dans son Projet de paix perpétuelle (1795)