La machination américaine contre la Russie - et l'Europe

La stratégie de Washington est de créer un conflit ouvert en Europe avec la Russie, en y entraînant l’Union européenne. La crise ukrainienne n’est qu’un aspect de cette politique. Une guerre contre la Russie est envisagée sérieusement. Essayons de décrypter sereinement les événements et les faits, en évitant l’anti-américanisme simpliste et dogmatique ; en séparant bien les desseins des dirigeants oligarques américains et les Etats-Unis, comme nation, dans leur complexité sociologique et politique.

9 mai 2015 : l’affront fait à la Russie

Lors des cérémonies du 9 Mai à Moscou célébrant le 70e anniversaire de la victoire alliée, les chefs d’État et de gouvernement occidentaux – et en particulier européens – n’étaient pas présents. Pour la France, seul M. Fabius, ministre des Affaires étrangères était à Moscou. Et encore, il s’est contenté de déposer une gerbe, refusant d’assister au traditionnel défilé militaire sur la Place Rouge. Ce boycott est probablement le résultat d’un ordre de Washington, auquel les gouvernements européens ont obéi avec servilité, comme toujours. C’est un geste inamical envers la Russie, voire insultant et d’une stupidité diplomatique insondable pour les Européens.

Boycotter la cérémonie de la victoire à Moscou, alors que sans la Russie et les peuples de l’URSS cette victoire aurait été obtenue par Hitler, a été une décision symbolique très blessante pour la nation russe. Ce fut une provocation de plus. D’autant que Vladimir Poutine s’était poliment rendu en Normandie pour l’anniversaire du Débarquement, répondant à l’invitation de M. Hollande.

M. Poutine d’ailleurs, dans son discours à l’occasion du défilé militaire du 9 mai, a bien dénoncé la volonté des dirigeants occidentaux – pilotés par Washington– de vouloir déstabiliser les relations internationales. Par ce boycott, les gouvernements occidentaux ont voulu manifester une hostilité à la Russie, lui signifier son exclusion du concert des nations. La France a suivi – quelle honte ! – oubliant son principe d’indépendance en matière de politique extérieure. Ce geste, d’une immense portée symbolique, a humilié le sentiment national russe et aura pour les Européens de graves conséquences. Car ce n’est pas la Russie qu’on isole, c’est l’Europe qui s’isole.

La démonstration de force de l’armée russe à l’occasion du défilé du 9 mai correspond à une volonté dissuasive et non pas agressive. C’est un message envoyé à Washington. La Russie augmente son effort militaire mais sans commune mesure avec le colossal budget militaire US (50% des dépenses mondiales en la matière). Le Kremlin anticipe une agression militaire US qui ne relève pas de la science-fiction, comme nous le verrons plus loin.

Le prétexte du boycott fut l’”annexion” de la Crimée, alors que cette dernière, territoire russe, a été rattachée à la Fédération de Russie par référendum régulier. Mais la véritable raison de cette insulte faite à la Russie est l’obéissance à Washington. Nos dirigeants ne sont pas tant antirusses qu’américanolâtres. Ils obéissent au suzerain.

L’erreur ukrainienne

Un membre du parti ultra-nationaliste paramilitaire aux accointances néonazies, Pravyi Sektor, M. Dmytro Iaroch, a été nommé début avril 2015 conseiller au ministère de la Défense du gouvernement de Kiev. Pravyi Sektor combat aux côtés de l’armée ukrainienne dans l’Est séparatiste, une armée qui a été responsable de milliers de morts civils russophones et de l’exode de populations qui ont dû fuir en Russie. Une armée qui bénéficie de livraisons d’armes américaines, voire européennes, et de l’aide logistique de la CIA. Le Pentagone vient d’envoyer des troupes américaines en Ukraine pour ”entrainer” l’armée de Kiev. Le but est évidemment de préparer une guerre. Face à cela, la propagande essaie de nous faire croire que Moscou envoie des troupes qui envahissent l’Est de l’Ukraine.

Le gouvernement de Kiev – issu en réalité d’un coup d’État– financé par Washington, ses satellites et ses affidés, totalement irresponsable, cherche, sur ordres, à lancer une confrontation armée avec la Russie. Les ultra nationalistes ukrainiens sont les idiots utiles du Pentagone et de la CIA qui ne cherchent qu’une seule chose : un conflit armé en Europe contre la Russie, qui déborderait le cadre géopolitique ukrainien. Ce serait le couronnement de la stratégie américaine post-URSS : empêcher la naissance de la ”Maison Commune”, une solution de bon sens, de paix et de prospérité que Gorbatchev comme Poutine ont défendue. L’idée d’une hostilité entre Ukrainiens et Russes est une tragédie, construite par Washington.

Le gouvernement de Kiev commet une erreur majeure, peut-être par aveuglement, peut-être aussi par soumission corrompue aux donneurs d’ordre américains. Car l’intérêt fondamental de l’Ukraine est son bon voisinage avec la Russie, dans tous les domaines y compris économiques, et non pas son alignement sur Washington et son annexe, Bruxelles. Les Ukrainiens comprennent-t-ils qu’ils sont instrumentalisés ?

Le déshonneur français

Le refus – scandaleux– du gouvernement français de livrer à la marine russe les navires Sébastopol et Vladivostok (de la classe Mistral), alors que des paiements avaient été effectués, en rompant unilatéralement et illégalement un contrat, est dévastateur pour l’image et la réputation de la France. Les pressions de Washington sont derrière ce renoncement à livrer les navires, ce qui prouve à quel point le PS au pouvoir est asservi à la politique étrangère américaine. Dans cette affaire, où le gouvernement français a joué le rôle du cocu consentant, le but de Washington n’était nullement d’empêcher le prétendu ”impérialisme russe” de se doter de matériel naval occidental pouvant menacer les voisins de la Russie. Il s’agissait de casser les reins à une coopération militaro-industrielle franco-russe et surtout de nuire aux exportations militaires françaises – concurrentes des américaines – en dégradant la fiabilité de la France comme fournisseur. Cela fait plus de 50 ans que les gouvernements américains essaient par tous les moyens de torpiller les exportations de la filière industrielle de défense française. C’est la logique de Washington. Et les plus critiquables, dans cette lamentable affaire, ne sont pas les Américains, qui jouent leur jeu, mais le gouvernement français qui abdique, obéit, renonce à sa souveraineté et à l’indépendance nationale.

En refusant de se rendre à Moscou le 9 mai à l’invitation de Poutine, Hollande « s’est aligné sans nécessité sur la position américaine d’un boycott de la Russie qui la jette imprudemment dans les bras de la Chine », explique Renaud Girard qui ajoute : « dans cette lente dérive de la Russie vers la Chine, on ne voit pas très bien où se situe l’intérêt stratégique de la France » (Le Figaro, 12/05/2015). La France commet une erreur majeure de politique étrangère, oubliant les principes de De Gaulle : notre allié principal est la Russie et non pas les États-Unis. Ces derniers ne sont pas un ennemi, certes, mais un adversaire, un compétiteur. Le seul véritable ami naturel de la France comme de nos partenaires continentaux de l’UE, c’est la Russie. Cette réalité est à la fois géopolitique et historique.

Opinions russes sur les manipulations américaines

Le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, déclarait récemment : « la décision d’élargir l’Otan vers l’Est a été prise par les Etats-Unis et leurs alliés en 1993. Je l’ai, dès l’origine, qualifiée d’erreur majeure. […] Cela constituait une violation de l’esprit des déclarations et assurances qui nous avaient été données en 1990 » (Russia Beyond the Headlines, 19/11/2014). Le secrétaire d’État américain James Baker avait en effet juré à Gorbatchev en 1990 qu’il n’y aurait pas d’élargissement de l’Otan vers l’Est. Il savait qu’il mentait. Et aujourd’hui, après la Pologne et les Pays baltes, Washington cherche un casus belli avec Moscou en poussant l’Ukraine à adhérer, comme il y a incité la Georgie.

Vladimir Iakounine, président des chemins de fer russes RZD et proche de Poutine, a déclaré à propos des sanctions économiques contre la Russie, décidées par les USA et appliquées servilement par l’Europe : « leur but principal n’est pas de mettre la Russie à genoux, mais d’empêcher que la coopération entre Russes et Européens n’engendre le premier concurrent de l’économie américaine. […] Les sanctions nous ferment l’accès aux marchés internationaux de capitaux. Elles ont encore un autre effet, en poussant les dirigeants russes à réorienter le développement économique du pays vers l’Asie, les pays émergents et les pays non membres de l’Otan. Cela représente une grande partie du monde. » (entretien avec Philippe Gélie, Le Figaro, 21/04/2013)

Le politologue et universitaire moscovite associé au Club Valdaï, Andreï Souchentsov, écrivait : « la Russie a réévalué ses rapports avec l’Occident. Les projets de création d’un ordre mondial sur un pied d’égalité ne se sont pas réalisés. Les États-Unis et l’Otan ont utilisé unilatéralement la force à plusieurs reprises dans des conflits au mépris du droit international. Menant une politique indépendante dans la défense de ses intérêts, Moscou se voit accusé de ”ne pas jouer selon les règles ”. La crise ukrainienne est devenue la dernière et la plus importante conséquence de cette rupture de l’équilibre de l’ordre international » (Rossiyskaya Gazeta, 19/11/2014).

Dans le même numéro de cette revue, Fedor Loukianov, président du Conseil pour la politique étrangère et la politique de défense, explique qu’au cours de son premier mandat présidentiel, Vladimir Poutine avait sincèrement cru à la perspective d’un ordre multinational multipolaire et à une entente sincère avec les USA contre des menaces communes, ainsi qu’à la construction d’une alliance structurelle avec une Europe libre. Mais devant un gouvernement US grisé par la chute de l’URSS, succombant à ses tentations de superpuissance interventionniste autoritariste et belliciste (d’autant plus agressive qu’elle se sait provisoire (1)), Poutine a dû déchanter. Dès 2012, explique Loukianov « il s’est interrogé sur le sens des initiatives de Washington qui lui semblaient viser à une déstabilisation de l’ordre mondial plutôt qu’à son renforcement. Le ton de son discours prononcé au club Valdaï cette année (Sotchi, octobre 2014) avait une pointe de fatalisme. Poutine ne s’attend plus à un changement de la part des Etats-Unis, il dénonce simplement le côté dévastateur de leurs actions. […] Vladimir Poutine refuse de jouer selon les règles définies par les dirigeants américains ».

Le nouveau rideau de fer

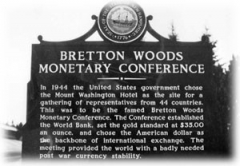

Depuis la chute du Mur de Berlin et la dissolution du Pacte de Varsovie, l’Europe et la France ont mené vis-à-vis de la Russie une politique étrangère catastrophique, sur ordre de Washington. L’occasion unique d’un partenariat puissant euro-russe (la ”Maison Commune”) a été sabordée. Contrairement aux promesses faites à Gorbatchev, en échange de la réunification de l’Allemagne, l’Otan s’est étendu vers l’Est, jusqu’aux portes de la Russie. Washington et l’Otan jouaient la carte de la déstabilisation de l’Europe et de l’humiliation agressive de la Russie, qui leur apparaissait, depuis la chute de l’URSS, comme un pays en déclin et à soumettre.

Mais la renaissance de la puissance russe, avec Poutine, a changé la donne. Poutine, dans son discours de la Wehrkunde à Munich en 2007 annonçait que la Russie reprenait sa liberté stratégique et géopolitique. C’est pourquoi Washington a fomenté et financé le coup d’ État de Maïdan et lancé dans la provocation anti-russe le nouveau gouvernement de Kiev. Le but des Etats-Unis est clair : reconstituer le rideau de fer, couper l’Europe de l’Ouest de la Russie pour mieux vassaliser la première, entretenir une tension permanente (la nouvelle guerre froide) avec le Kremlin, catastrophique pour l’Europe. Le boycott des cérémonies de la victoire à Moscou le 9 mai 2015, qui est un affront calculé par Washington et les milieux atlantistes européens, marque bel et bien le retour de cette seconde guerre froide. Geste symbolique d’hostilité.

Pour les Européens pusillanimes, adeptes de la servitude volontaire, roulés dans la farine par leur suzerain américain, cela signifie la fin de l’alliance russe, indispensable à notre sécurité collective, et la destruction du grand projet de partenariat macro-économique global UE–Russie. Le pire est le gouvernement français qui trahit et tourne le dos à ce partenaire, à cet allié naturel qu’est la Fédération de Russie, au mépris de notre intérêt national, pour obéir à un pseudo-allié qui nous méprise et donc le seul but est nous asservir à sa puissance tutélaire et souriante, tout en regardant avec joie notre dissolution dans une colonisation de peuplement et une islamisation galopante.

L’hypothèse et le projet d’une guerre contre la Russie.

Aussi bien en Ukraine que dans les Balkans ou en Georgie, le bellicisme déstabilisateur de l’Otan, directement dirigé par Washington, cherche l’affrontement armé. Par exemple, en mars 1999, l’Otan est intervenue militairement – et illégalement– contre la Serbie pour aider les séparatistes albanais du Kosovo, en jurant de faire de ce pays un havre de paix démocratique et multiethnique. Aujourd’hui, le Kosovo est un État voyou, mafieux et raciste, qui a chassé toutes les minorités serbes et non albanophone et qui mène une guérilla sanglante pour déstabiliser sa voisine, la Macédoine. Bravo et merci à l’Otan et à Washington. Le 7 août 2008, le gouvernement géorgien antirusse de Saakachvili, candidat à l’UE et à l’Otan, aidé par les Américains, bombardait Tsinkhvali, la capitale de l’Ossétie du Sud séparatiste, tuant des centaines de civils et dix observateurs militaires russes. Et, déjà à l’époque, on s’est scandalisé que les Russes réagissent !

La stratégie de Washington est de pousser l’Otan au bras de fer avec Poutine, au bord du gouffre, au risque d’un affrontement armé. Ce fut le sens de la visite d’Obama à Talinn où il rencontra, début septembre 2014, les présidents des trois pays baltes, jadis incorporés dans l’URSS et aujourd’hui membres de l’Otan. Sous le prétexte que la Russie les menace – pur fantasme, mais infusé dans les opinions publiques –, thèse défendue par Thomas Wright, de la Brookings Institution, il s’agit de provoquer le Kremlin en renforçant militairement l’Otan à ses frontières immédiates. Actuellement, l’Otan met en place dans cette zone une” force de réaction rapide” prépositionnée dans les pays d’Europe de l’Est (readiness action plan, ” plan de réactivité”) En parallèle, Washington renforce son soutien à l’armée ukrainienne et augmente la pression pour faire adhérer Kiev à l’Otan. Afin de faire naître, de manière totalement irresponsable, un casus belli avec Moscou. Tout cela est perçu comme un grave danger et une menace majeure par le gouvernement russe, qui réoriente sa doctrine militaire en fonction de ces provocations, comme l’a rappelé Mikhail Popov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe.

Les cadres supérieurs du Pentagone (qui déterminent la politique de la Maison Blanche) (2) se réjouissent des réactions russes à leurs provocations. Leur but est de multiplier ces dernières pour créer a war situation, un état de guerre contre la Russie. Un clash (”heurt”) militaire avec l’armée russe, en risquant une escalade nucléaire, est intégré dans les protocoles militaires américains. Les services secrets russes savent parfaitement ce que je dis : le Pentagone veut une confrontation armée Otan/ Russie dans l’arc géopolitique nord-sud Baltique-Mer Noire.

Les faiblesses et les dangers de la stratégie US

Mais les souhaits américains d’isoler et d’étouffer la Russie échouent. Aux commémorations du 9 mai à Moscou, le président chinois Ji Xin Ping et le premier ministre indien Narendra Modi étaient présents au premier rang. Leurs pays représentent 2,5 milliards d’hommes. Au contraire, le suivisme servile et aveugle d’une Union européenne obéissant aux USA est en train de nous isoler du monde.

De plus, cette politique aventureuse de Washington suscite d’importantes critiques aux Etats-Unis mêmes. John J. Mearsheimer avertissait dans le magazine Foreign Affairs de « la détermination de Poutine d’empêcher la Georgie et l’Ukraine de rejoindre l’Otan » en ajoutant : « les Etats-Unis et leurs alliés devraient abandonner leur plan d’occidentaliser l’Ukraine, et tenter d’en faire une zone neutre entre l’Otan et la Russie ». La chef de la commission de renseignement du Sénat, la démocrate Dianne Feinstein, parlait sur NBC de l’inefficacité des sanctions en ces termes : « les Russes sont un peuple endurant et courageux, ils surmontent toutes les difficultés économiques. Je ne suis pas sûre que des sanctions puissent avoir le moindre effet ». Elle en appelait à un dialogue direct avec Poutine, se démarquant de la position de son propre gouvernement.

Le risque d’une hubris américaine existe, c’est-à-dire la volonté de déclencher une guerre pour maintenir l’hégémonie américaine ou pour tenter une résoudre une crise financière et économique géante qui menace. Le cow boy peut devenir fou et tirer dans le saloon. Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire que Washington, animé par un mélange schizophrène de cynisme et d’idéalisme, se lancerait dans un aventurisme militaire catastrophique. Le chaos actuel du Moyen-Orient est partiellement le fruit des interventions insensées des Bush père et surtout fils, le plus dingue des deux. Avec, comme toujours dans l’histoire, des interventions armées américaines, justifiées par des prétextes fabriqués. L’éléphant dans un magasin de porcelaines.

N’oublions pas que les USA, s’ils ne sont pas une puissance militariste – au sens classique du mot – sont un pays belliciste. L’énorme budget militaire du Pentagone et le complexe militaro-industriel sont au centre de l’appareil économique américain mais aussi du financement de la classe politique. Le système américain a fondamentalement besoin d’un état de guerre sinon permanent, du moins récurrent. Une confrontation armée avec la Russie est très sérieusement envisagée dans les milieux du Pentagone et du complexe militaro-industriel. Peu importent les conséquences : la politique étrangère américaine a toujours manqué de sagesse et de finesse ; la brutalité et l’irréflexion sont ses marques de fabrique. De même qu’un mépris pour les règles et institutions internationales qui ne sont valables que pour les autres, pas pour les USA ; sans oublier cette certitude naïve de se prendre pour le gendarme du Bien, avec tous les droits.

La diabolisation de Vladimir Poutine et de son gouvernement, présentés comme une dictature autocratique par la propagande US relayée servilement dans tout l’Occident – alors qu’ils sont très populaires dans la population russe – ne présage rien de bon. Du temps de l’URSS, les risques de guerre étaient de 10%. Aujourd’hui, ils sont de 60%.

L’impasse

Ce qui a terriblement ennuyé Washington, ce furent les fragiles accords de Minsk passés entre Mme Merkel, M. Hollande, M. Poutine et le gouvernement de Kiev pour un cessez-le-feu. De quoi se mêlent la France et l’Allemagne ? L’objectif américain est de briser la trêve, de relancer la guerre. Une guerre civile en Ukraine de l’est qui, comme un furoncle infectieux, pourra déboucher sur une vraie guerre, où l’on pourra impliquer la Pologne et les pays baltes, c’est l’objectif. Bien sur, Mister Obama ne cherche pas cela. Mais c’est un pion, ce n’est pas lui qui dirige. Il n’a pas d’idées précises, il obéit aux maîtres qui l’ont fait élire, comme dans toute ploutocratie. Tout président américain fait la politiques des lobbies qui l’ont fait élire. En Russie, Poutine fait la politique du peuple qui l’a élu.

Les grands perdants sont les pays européens soumis aux Etats-Unis. D’autant plus que le traité commercial transatlantique va les asservir un peu plus, uniquement de leur faute. On leur fait croire que le danger et l’ennemi sont à l’Est, la Russie, alors que c’est l’allié naturel. Tandis que la véritable menace vient du Sud, comme l’actualité le démontre tous les jours. Mais cette stratégie américaine est stupide à long terme pour les Etats-Unis eux-mêmes. Plutôt que de s’entendre avec un bloc euro-russe indépendant, ils poussent la Russie dans les bras de la Chine et se constituent ainsi un adversaire redoutable. Quant aux nations de l’Union européenne, incapables de contenir une immigration de peuplement massive concomitante d’une islamisation, elles semblent sortir de l’Histoire. Les stratèges washingtoniens s’en félicitent ; les stratèges russes le déplorent. Quand allons-nous nous réveiller ? Quand l’intelligence et la lucidité vont-elles ressurgir ? Après l’explosion.

Guillaume Faye (J'ai tout compris, 20 mai 2015)

Notes :

(1) Toute hégémonie est passagère. Charles Krauthammer a lancé en 1990 le concept de « moment d’unipolarité », c’est-à-dire la période pendant laquelle les Etats-Unis, étant la seule vraie superpuissance, pouvaient agir à leur guise. Il estime cette période, qui a commencé au début des années 1990 à la chute de l’URSS, entre 25 et 30 ans. Ça se termine.

(2) La véritable direction de la politique des USA n’est pas déterminée par la présidence, la Maison Blanche, mais par la triarchie Pentagone/ CIA/ Complexe militaro-industriel.” Les Trois Sœurs ”. Le président américain (contrairement aux présidents français ou russes) est un exécutant et non pas un directeur. (Cf. autres articles de ce blog sur ce sujet).