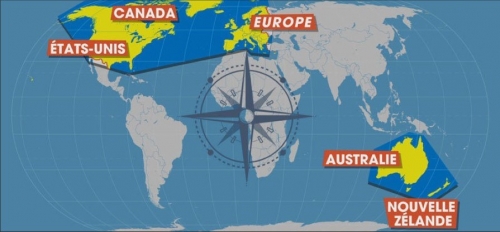

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de l'Observatoire du journalisme qui revient sur les errances des médias après la fusillade meurtrière commise dans une école protestante de Nashville (Etats-Unis) par une transexuelle.

Nashville : les progressistes en quête de Genre

Connue en France et dans le monde pour des raisons musicales, trop nombreuses pour être détaillées ici, Nashville a malheureusement fait la Une de l’actualité anglo-saxonne, et brièvement française, à partir du 27 mars 2023. Pour quelques jours.

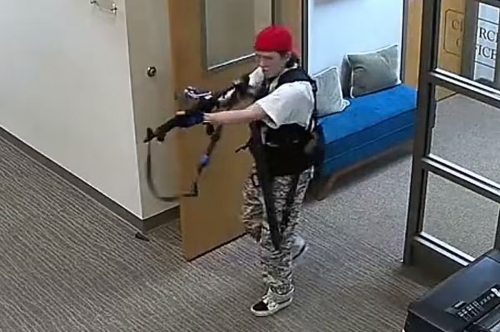

Les faits : d’après 20 Minutes, dans son édition mise à jour le 29 mars, essentiellement une copie de la dépêche de l’AFP, comme la plupart des articles parus à ce propos dans la presse française, « le tireur, un homme transgenre de 28 ans, a été abattu par les forces de l’ordre ». Le journal diffuse aussi une partie de la vidéo du tueur entrant dans l’école avec une arme de poing et surtout un fusil d’assaut. La tuerie a provoqué la mort de trois adultes et de trois enfants âgés de 8 à 9 ans. La presse française indique que la fusillade a eu lieu dans une école privée mais pas que cette école est chrétienne. À de rares exceptions, et en utilisant le vocable de « presbytérien », peu habituel en France, l’essentiel de la presse ne spécifie pas que les victimes sont chrétiennes. Chez nous, avec une vision peu compréhensible partout ailleurs de la laïcité, le christianisme est dans un camp particulier — celui du mal. Peu compréhensible ? Par exemple, dans la revue progressiste, littéraire et intellectuelle de Los Angeles The Sun, datée de mars 2023, un très long et passionnant entretien avec l’historienne américaine spécialiste des religions Molly Worthen évoque la France, le temps d’une ligne. Comme le mot « laïcité » est écrit, l’éditeur de la revue est obligé d’ouvrir une parenthèse afin d’expliquer ce que signifie cette particularité. La laïcité à la française, personne ne sait ce que c’est en réalité ailleurs dans le monde.

Un quiproquo ?

D’après 20Minutes, « Le chef de la police locale, John Drake, a d’abord identifié le tireur comme Audrey Hale (par ailleurs ancien élève ou ancienne élève de l’école), une femme de 28 ans, abattue lors de l’intervention des forces de l’ordre. En fin de journée, ses services ont précisé qu’il s’agissait d’un homme transgenre, né femme mais qui s’identifiait comme un homme sur Linkedin sous le prénom Aiden ». On s’y perd vite : un homme qui est une femme mais qui est un homme.

Les médias américains ont perdu la boule

Devant cette incertitude et face à ce qui est devenu une nécessité, réagir le plus vite possible à tout et n’importe quoi sans réfléchir ni se poser de questions, ni surtout s’informer, ce qui est un comble, les médias américains progressistes ont perdu la tête durant toute cette journée. Ils ont eu beaucoup de mal à indiquer le sexe du tireur de masse, décrivant la tueuse comme étant, un homme, une femme, puis se précipitant à la vitesse d’un progressiste lancé à toute vitesse pour affirmer que le tueur était un homme. Cela ne s’est pas fait en une fois, et il ne fut pas rare, sur le fil d’actualité du New York Times par exemple, que le passage d’un sexe à l’autre devienne une « information » plus importante que les faits eux-mêmes.

Le tireur était-il une femme ? Un homme ? Un transgenre en tout cas. Or, comme tout transgenre, il s’identifie comme femme, comme homme ou comme sans genre spécifique. Pour les autorités, lors de la déclaration du début de l’après-midi, le tueur était une femme trans.

Juste avant que la confirmation selon laquelle le tueur s’était identifié comme transgenre, le New York Times avait tweeté un article pour montrer que « les tueuses dans les fusillades de masse aux Etats-Unis — comme celle qui s’est produite à Nashville — sont extrêmement rares ». Il a bien fallu faire machine arrière plus tard dans la soirée : « Il y a eu une confusion au sujet de l’identité de genre de l’agresseur dans la fusillade de Nashville. Les auteurs de l’article ont employé “she” and “her” pour désigner le suspect qui semblait en fait s’identifier comme un homme sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois ». La même mésaventure est arrivée à USA TODAY qui a, lui aussi, dû rebrousser chemin. Cependant ce média a choisi de s’en prendre aux forces de l’ordre ayant mal identifié le coupable. Facile.

Une question de pronom

Même CNN a dû réagir. La chaîne de télévision, en perte de vitesse, a précisé qu’elle s’était trompée et que le tueur utilisait bien des pronoms masculins sur les réseaux sociaux. Pour information, car en France le débat est de faible intensité en comparaison, lors de l’inscription dans nombre d’universités, par exemple, il est demandé au futur étudiant quels « pronoms il préfère utiliser ». Et ces pronoms peuvent évidemment varier dans le temps pour une personne transgenre. Prudemment, CNN a décidé de ne pas mettre de pronoms sur ses bandeaux d’information en direct…

Les vrais coupables ? Les conservateurs.

Pour une partie des médias, la pensée conservatrice est coupable de la tuerie. Selon ABC News, une loi récente du Tennessee serait à l’origine de la tuerie. Il s’agit d’interdire les soins médicaux transgenres pour les mineurs. Sur NBC, la fusillade serait liée au journal conservateur The Daily Wire, journal de Nashville, qui aurait trop parlé des questions transgenres. La seule information factuelle, loin de ces allégations sans fondement ? Personne ne sait pourquoi cette tuerie a eu lieu. Par contre, chacun sait que le tueur était transgenre.

Ojim (Observatoire du journalisme, 7 avril 2023)