L’homme broyé et le Système fou

17 mai 2011 — Que ne l’a-t-on vu, cette image de DSK, menottes aux poignets, mains derrière le dos, “le visage hagard” selon les commentaires de service. La chose secoue la France jusqu’aux tréfonds, de bien diverses façons. Au contraire et mises à part les circonstances “croustillantes” de l’affaire, elle laisse en général l’Amérique courante assez indifférente bien que l’essentiel de cette affaire se déroule sur son sol et concerne un homme qui dirige une institution essentielle depuis des décennies à la politique générale de globalisation américaniste du reste du monde. Cette fois-ci, dans l’attitude publique au travers du système de la communication vis-à-vis des symptômes de la crise générale qui affecte le Système, et pour l’attitude spécifique de servir d’indicateur du caractère paroxystique de la crise, la France a raison et l’Amérique tort. C’est une occurrence inattendue et nouvelle car l’Amérique, jusqu’ici, au travers de sa presse dissidente et même certains segments de l’establishment, s’est montrée bien plus concernée par “le caractère paroxystique de la crise”.

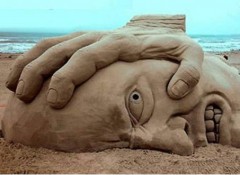

“Caractère paroxystique de la crise”, car DSK menotté, traîné, bousculé, débraillé et pressé par des policiers imperturbables, c’est bien autre chose que l’épilogue crépusculaire d’une partie de pince-fesses convulsive et forcée, réelle ou arrangée, avec une sorte d’ogre sexuel, ou bien le bouquet cruel d’une mise en scène des flics du New York Police Department (NYPD, marque du tea-shirt qu’arborait notre-Président en séance de jogging dans les rues de New York), – des flics plus vrais que nature et affichant complaisamment, sans qu’un trait de leurs visages ne bouge, leur brutalité de robots... C’est bien autre chose, parce que c’est une image profonde et terrible de la crise générale et de son “caractère paroxystique” actuel.

Tous les personnages sont présents, on dirait presque “au garde à vous”, comme pour une revue de détails. Le Système a fait grandiose, dans le genre. Il y a DSK, plus vrai que nature, cet homme devenu un des grands parmi les grands de la haute direction financière internationale, avec ses mœurs brutaux et célèbres, son fric (ou celui de sa femme), ses suites à $3.000 la nuitée, ses 6 ou 7 téléphones portables, la Porsche de l’ami Lagardère, ses casseroles qui font qu’on conseille aux jeunes filles de la rédaction de se garer vite fait lorsqu’il arrive pour une interview, ses commentaires insipides, insupportables et satisfaits lors de la crise de 2008 dont son FMI et lui-même n’ont rien, absolument rien vu venir, puis son récent et opportun tournant social qui a fait s’exclamer d’admiration Joseph Stiglitz et qui ouvrait joliment sa campagne électorale.

Il y a l’Amérique, son système américaniste qui marie la plus extrême brutalité, sa tendance à exposer une personne inculpée à la charge hystérique et au lynch des médias, ses entourloupes incroyables d’une justice de fer bâtie absolument, de haut en bas, sur la corruption légale, où tout se négocie, ou tout se compromet en sommes équivalentes de dollars… L’Amérique, – ou ceux, chez elle, qui s’y intéressent, – qui semblerait comme si elle se regroupait spontanément pour prendre comme tête de Turc le Frenchie placé à la tête d’une des plus puissantes et prestigieuses institutions de la globalisation américaniste ; Frenchie impudent, qui prétendait s’emparer d’un instrument absolument américaniste, réservé à la puissance américaniste ; en même temps, président d’un instrument détesté par l’Américain moyen, qui élit tous les quatre ans un Président qui fait marcher la globalisation, alors que lui-même déteste cette globalisation qui fait fuir les jobs dans les pays des périphéries métèques… En observant DSK menotté et débraillé, on était soudain pris d’un élan de compassion pour cet homme qui roulait des mécaniques financières 48 heures plus tôt, car l’on sent bien qu’il est tombé dans les rets d’une force supérieure en puissance, mais d’une force qui vient des profondeurs noires et sombres, d’une force du système, inarrêtable et impossible à amener à composer dans le champ des considérations simplement humaines.

Il y a la France, et les amis du Système. Autant tout le monde s’en fout, à Washington, au Congrès, autant toute la direction politique française observe la scène, absolument tétanisée, terrifiée, stupéfaite, la bouche bée et ne cessant de bavarder compulsivement pour ne surtout rien dire. Ils défilent tous à la radio, à la TV, pour leur interview que personne ne doit manquer, pour nous déclarer avec emphase ou l’air infiniment grave, qu’il n’y a rien à dire pour l’instant, qu’il faut “raison garder”, qu’il faut “un peu de hauteur, un peu de sérénité” (le maire de Paris), qu’il y a “la présomption d’innocence”, qu’“on doit penser, en cet instant, à la famille de Dominique-Strauss-Khan, à ses proches”… Il y a dans cette direction politique française, de quelque parti et de quelque tendance que ce soit pourvu qu’on reste dans le conformisme du Système, une stupéfaction qui ne semble jamais devoir se tarir, qui ressemble à la terreur indicible devant un abîme qui s’ouvre devant vous. A ce point, inutile de jouer à cette devinette de “qui profite de quoi” avec l’élimination de DSK, parce que l’évidence bien plus éclairante est bien la réalité d’une communauté, d’une solidarité, emmenées plus ou moins satisfaites dans la folle envolée du Système, découvrant soudain que rien, au fond, ne protège personne, que rien, enfin, ne protège plus rien, – que le Système est emporté dans sa folie dévastatrice et les emporte dans la même folie dévastatrice.

Pour faire une forme de conclusion de cette revue de détails, mentionnons qu’il y a les bruits… Il y a les bruits divers, les bruits des frasques passées, les bruits des complots actuels, les mystères d’avant («l’étrange Omerta des médias sur le cas DSK», comme l’observe bruyamment Christophe Deloire, dans Le Monde, le 16 mai 2011 pour être précis) ; il y a les intrigues d’aujourd’hui, contre la patron du FMI, dont on dit que Wall Street l’avait classé dans les insupportables à cause de sa politique de réforme du FMI dans le sens d’un peu plus de “social”. Chacun est sûr de son fait, chacun est sûr de bien entendre la vérité. Les Français regardent l’Amérique comme s’ils découvraient l’horreur insondable de la chose. Les uns et les autres débusquent les complots sans nombre qui n’attendent qu’une occasion pour fondre sur notre vertus bien connue. Les jeunes femmes, victimes du “gorille en rut” (description de DSK par l’une d’entre elles, lors de ses entretiens particuliers), découvrent que la chose qu’elles ont tue jusqu’alors est un crime, considéré comme tel, disséqué comme tel, comme l’on cherchait les tâches du sperme présidentiel et même impérial sur la robe de Monica Lewinsky, in illo tempore… Justement, qui se rappelle l’affaire Lewinsky-Clinton ? L’affaire dura des mois, mit tant de gens à la torture, mais jamais elle n’écarta complètement le rythme d’opéra bouffe qui fut sa caractéristique dès l’origine.

Pour DSK, rien de semblable ; dès l’origine de son affairer à lui, c’est la sombre tragédie, la descente aux enfers. C’est la folie d’un Système déchaîné, de toutes les façons et de tous les côtés, aussi bien dans le fait du comportement des flics de NYPD que dans le fait de DSK lui-même, avant qu’il ne tombe sous la coupe des flics de NYPD et alors qu’il préparait d’autres vastes coups dans sa suite du Sofitel à $3.000 la nuitée.

Le Système contre le Système contre le Système…

Arrêtez, c’en est assez… Qui saura démêler, qui saura dire le vrai, qui saura distinguer le sentiment spontané de l’attitude composée, la réaction naturelle de la mise en scène coordonnée ? Tout est fini car il y a longtemps et beau temps que l’espoir d’une soudaine résurgence de la vérité, même pour un instant, que cet espoir est perdu à jamais, – à jamais, dans les conditions présentes, du Système actuel, avec cette force qui pèse sur nous, cette puissance qui nous contraint absolument. Tout cela est bien plus fort que nous, bien plus écrasant que notre piètre raison, que notre attitude faraude du “je comprends, et comment” et du “on ne me la fait pas”… Le pourcentage prodigieux du nombre de citoyens du monde qui ont tout compris à cette affaite nous laisse pantois, – et l’on se demande, enfer et damnation, comment tant de crimes et de vilenies restent incompréhensibles et insaisissables, et comment, avec tant de raison et de justesse, on n’arrive plus à prévenir les tsunamis de chaos qui ne cessent de nous dévaster. Alors, nous donnerons une autre interprétation, qui tente de rendre compte de la logique générale de ces comportements extraordinaires…

Car il s’agit de comportements extraordinaires, – l’un des hommes les plus puissants du monde traité comme un criminel des bas-fonds et jeté dans une prison sordide, nommée The Tomb, dans des cellules où l’on se retrouve à une bonne quarantaine avec un seul sanitaire pour le sympathique groupe, – cela sans aucune prévenance de rien, comme pour proclamer son intention d’écraser n’importe quel présumé innocent du monde et le broyer ; il y a l’acharnement extraordinaire, furieux, impitoyable, de l’équipe du Procureur de New York contre DSK. Certains songent à vous décrire Strauss-Kahn, comme un fou d’obsession sexuelle, un satrape, un monstre, un “gorille en rut” qui menace toutes les vertus du monde et il est bon qu’il pourrisse en prison pour au moins les prochains quarante siècles qui lui restent à vivre. Strauss-Kahn, d’ailleurs, qui disait tout de même à ses interlocuteurs que ses trois grands handicaps pour sa réussite dans le monde actuel, c’était “l’argent, les femmes et le fait d’être Juif”, – effectivement, DSK, trois obstacles insurmontables dans la réussite sociale et politique dans le Système actuel, chacun le sait bien, – comment peut-on émettre de telles banalités de convenance de la langue de bois du “parti des salonnards”, et faire semblant d'y croire, en plus ? En parlera-t-il à ses compagnons de cellule de The Tomb ? Devant ces “comportements extraordinaires”, ces pensées absolument folles dissimulées derrière le conformisme de façade, ces attitudes insensées, vous ne pouvez sérieusement avancer un commentaire qui prétende trier ce qui importe, rétablir les hiérarchies qui comptent, dérouler la chronologie des situations dans le sens de l’arrangement et de l’ordre rétablie, prétendre enfin parvenir à l’appréciation mesurée des logiques en cours. Tout cela serait se tromper soi-même avant de tenter de tromper les autres.

Alors, tournons-nous vers une autre appréciation. Il s’agit de ceci, sous forme d’hypothèse comme sous forme d’intuition, haute espérons-le… Alors, ce qui se passe devant nos yeux aveuglés, en vérité, c’est le déchaînement du Système. Tous ces gens que nous passons en revue sont du “même bord”, en un sens ; ils font tous partie du Système, de ce que nous avons aussi coutume de nommer, par exemple, le bloc BAO (le bloc américaniste-occidentaliste) ; et ils sont terrorisés par lui, également, par le Système. Tous ces gens, d’une façon ou d’une autre, se déchaînent de fureur et d’angoisse, eux qui supportent le Système dans les deux sens principaux du verbe, – à la fois “supporter” dans le sens de l’approuver et de le soutenir, à la fois “supporter” dans le sens d’en porter le poids jusqu’à en être broyé.

La crise du Système, le chaos du Système, ce chaos qui s’exprime en désordres divers, nous envahissent à intervalles réguliers et de plus en plus rapprochés, dans des domaines si différents. Nous avons eu le désordre du monde arabo-musulman, le désordre de Fukushima, le désordre de la Libye, le désordre de l’opération Geronimo, nous avons le désordre de l’affaire Sofitel-DSK ou DSK-Sofitel. Tout cela renvoie à une seule racine, à une seule force, à une seule dynamique. Que faire d’autre que de la subir, sinon tenter de comprendre de quoi il s’agit précisément et d’une façon générale et globale, plutôt que charger encore le sapiens de vertus diverses, aussi bien d’organisations de vilenies diverses que de complots habiles.

“En même temps”, cette expression qui revient, lancinante, qui semble indiquer un temps redoublé ou un dédoublement du temps qui vous donnerait, qui vous imposerait pour chaque remarque que vous jugez définitive son double qui aussitôt détruit votre certitude. En même temps, vous détestez DSK, cet arrogant arriviste, ce détraqué sexuel, cet homme couvert de faux nez pour nous faire croire ce qu’il n’est pas, ce dirigeant d’une institution qui mène le monde, nécessairement “qui mène le monde à sa faillite”, à notre catastrophe ; en même temps, vous ressentez irrésistiblement une si forte compassion pour cet homme traqué, humilié, psychologiquement torturé et abaissé, et bientôt brisé, jeté dans une prison qui est un trou à rats où l’enfer triomphe, dans la pire des organisations du monde, dans un système fait pour broyer l’homme et qui se proclame comme l’avenir de l’homme. En même temps, vous pensez à sa victime et ne pouvez qu’exprimer votre désolation ; en même temps, vous pensez que la “victime” a pu être la complice d’un complot… En même temps, vous voyez ces robots, ces flics, ces juges, impassibles, indifférents à la compassion, qui méritent toute votre vindicte ; en même temps, vous songez que ce sont des flics américanistes également, les policiers du Wisconsin, qui se sont rebellés et ont refusé d’appliquer l’ordre du gouverneur Walker d’évacuer par la force le Capitole de Madison occupé par les citoyens de l’Etat, venus protester contre une des nouvelles horreurs du Système… Il est impossible d’être quitte de cet amoncellement de contraires contradictoires, dans un temps qui nous assomme de nouvelles extraordinaires ; c’est impossible, parce que la crise nous presse, lorsque nous dénonçons un aspect terrible d’un drame qui nous semble désigner les coupables, d’évoquer son contraire aussitôt, qui fait aussitôt des coupables du premier des innocents dans le second… La crise est si forte, si puissante, si profonde et si rapide, qu’elle interdit à votre raison de jouer à son jeu favori qui est de détacher et d’isoler les causes des conséquences, pour n’avoir pas à être conséquente dans un jugement, c’est-à-dire contrainte de tenir compte de ce désordre du Tout qui marrie impitoyablement les contraires et oblige le jugement à reculer devant un verdict qui classerait le monde, à la satisfaction de cette même raison, entre bons et mauvais… Car, en vérité, il n’y a que des esquifs à la dérive, balayés par la tempête, tantôt bons, tantôt mauvais, tantôt bons et mauvais, et en vérité jouets impuissants du déchaînement de la crise, prisonniers du Système, mauvais par proximité du Système qui n'est rien de moins que le Mal, et mauvais à mesure de cette proximité.

Dans le texte que nous signalons par ailleurs, de Robert Kuttner, nous insistons sur le premier mot du texte, souligné dans cette phrase de l’entame : «The apparent selfdestruction of Dominique Strauss-Kahn in a New York hôtel…» “Selfdestruction”, comme l’on dirait d’un suicide, n’est-ce pas… Pourquoi suggérer quelque chose comme un suicide ? Kuttner sait-il ce qu’il suggère ou bien suggère-t-il, inconsciemment poussé par une intuition dont il ignore qu’elle agit sur lui ? (Car, bien sûr, rien ensuite dans son texte ne donne la moindre explication, ne fait la moindre référence à cette curieuse entame de son texte sur l’idée du suicide qui semble, par rapport au reste, comme un cheveu posé sur la soupe.) Pendant ce temps, hier, dans le Cannes du Festival, sur le podium pompeux et extrêmement people de l’émission Le Grand Journal de Canal +, l’actrice Carole Bouquet, interrogée sur le sort infâme fait à DSK, répondit, rêveuse et mystérieuse, quelque chose comme : “Je me demande si cet homme ne s’est pas suicidé… Cet homme ne voulait pas être vraiment candidat à la présidence, et peut-être président, mais il savait qu’il ne pourrait pas refuser d’être candidat à la présidence, et peut-être président ; alors, il préfère se suicider…” Démarche inconsciente certes, mais démarche d’une psychologie d’un homme complètement du Système, ô combien, qui jouit du Système jusqu’à plus soif, mais qui est en même temps prisonnier du Système, et qui sait qu’il ne peut résister aux injonctions du Système, et qui se révolte, tout cela inconscient certes, contre le Système.

Concluons… L’affaire DSK-Sofitel ou Sofitel-DSK, et tout ce qui tourne autour, c’est un épisode spectaculaire et extraordinaire d’une révolte convulsive et paroxystique du Système. Nous disons “Système” de la façon la plus vague et la plus large du monde en même temps (là aussi), car la révolte est celle du Système contre le Système, des hommes du Système contre le Système, du Système contre les hommes du Système, de tout le monde contre tout le monde, dans la sarabande déchaînée, cette bacchanale infernale qu'est ce monde, comme devrait penser DSK… Rien d’autre ne peut être dit de plus vaste et de plus puissant, et de plus significatif en vérité, car alors l’hypothèse ne désigne rien de moins qu’un soubresaut formidable de la crise de la fin de notre “contre-civilisation”.