Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Daoud Boughezala cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré au soulèvement populaire en Iran et à ses suites potentielles.

Iran : ni chah ni statu quo

C’est la dernière série à la mode. Du sang, des larmes et un prince en exil prêt à se battre jusqu’au dernier manifestant tué. À longueur de plateaux télévisés, Les experts Téhéran déroule un scénario des plus simplistes : une population opprimée se soulève contre les mollahs pour conquérir la démocratie et la laïcité aux dépens du grand méchant Guide Khamenei. À droite notamment, beaucoup réécrivent l’histoire de manière manichéenne et manipulent les fantasmes au gré de leur agenda politique (au choix : rétablir la monarchie, voir chuter un régime islamiste, fustiger La France insoumise, etc.). Faute de sources fiables, il est pourtant difficile de mesurer la réelle popularité du fils du chah Reza Pahlavi – dont le nom apparaît au cours de nombreuses manifestations. Sujet scabreux s’il en est, on évalue tout aussi malaisément le nombre de victimes de la répression étatique. Certaines sources parlent aujourd’hui de douze mille morts tant les morgues débordent de cadavres…

La République islamique dos au mur

Parti du bazar de Téhéran, le mouvement de contestation se voulait d’abord économique : 50% des Iraniens vivent au-dessous du seuil de pauvreté et doivent se démener pour survivre. La population a en effet perdu la moitié de son pouvoir d’achat en un an. Les sanctions internationales et l’incurie du pouvoir ont eu raison de la classe moyenne locale, l’une des plus éduquées du Moyen-Orient. Certains comparent la crise iranienne aux dernières années de l’URSS, géopolitiquement affaiblie par le retrait d’Afghanistan et économiquement exsangue. Le parallèle paraît d’autant plus pertinent que la République islamique s’est enlisée dans la guerre de Syrie sans parvenir à sauver Bachar Al-Assad, a vu ses alliés du Hamas et du Hezbollah réduits à la portion congrue. Le gouvernement maintient à bout de bras une économie soviétisée. 60 % à 70 % du marché intérieur serait aux mains des Gardiens de la révolution, qui détiennent une part croissante du pouvoir dans ce régime clérico-militaire. Pour autant, l’histoire ne repasse jamais les plats – aucun Gorbatchev iranien n’a jusqu’ici émergé ; quid d’un futur Eltsine ?

Gare à ne pas abuser des amalgames. L’expression régime des mollahs ne rend d’ailleurs pas justice à la complexité de l’appareil politique iranien. Avant même l’instauration de la République islamique, les Gardiens de la révolution (pasdarans) sont nés dans la clandestinité et se préparent à y retourner. Du temps de la guerre contre l’Irak (1980-1988), Khomeini pensait le régime exposé au risque de coups d’État et comptait sur cette garde prétorienne pour mener une éventuelle guérilla.

« Arrogants » contre « déshérités »

Bien que le sujet soit tabou, il serait naïf d’ignorer l’implantation locale du Mossad, qu’Israël reconnaît sans difficulté. Sans ramener la vague d’opposition à une révolte pilotée de l’extérieur, cet aveu rappelle à quel point le pays est vulnérable aux ingérences extérieures. Dans leur propagande, les caciques de la République islamique reprennent la distinction entre monde de l’arrogance (éstékbar) et déshérités (mostazafin) que l’ayatollah Khomeini avait empruntée au penseur Ali Shariati. Comme de juste, après une apparence de dialogue, les manifestants ont été assimilés à des émeutiers puis à des terroristes à la solde de l’ennemi sioniste. Singulièrement puissante dans des petites villes de province, l’actuelle vague de manifestations n’est pas inédite dans son ampleur. En 2009, le trucage du second tour de l’élection présidentielle en faveur du président sortant Mahmoud Ahmadinejad avait mis dans la rue des millions d’Iraniens. Las, le « mouvement vert » avait plié face à la répression, son champion Mir Hossein Moussavi étant encore aujourd’hui assigné à résidence. Bis repetita en 2019 puis 2022, autour de revendications plus sociétales. Les cortèges scandant le slogan « Femme, vie, liberté » après l’assassinat de la « mal-voilée » Mahsa Amini n’ont pas trouvé de débouché politique. Mais les dirigeants ont dû lâcher du lest en allégeant l’oppression des femmes, de moins en moins voilées dans l’espace public.

Quelle issue ?

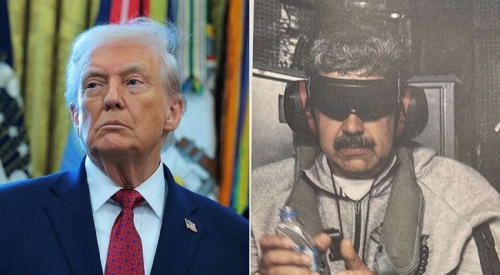

Au vu du contexte international, l’imprévisibilité de Donald Trump rend tout pronostic hasardeux. Bombardera, bombardera pas ? Depuis la capture de Nicolas Maduro à Caracas, Téhéran a compris le message : la relative mesure des frappes américaines de juin dernier sur les sites nucléaires est potentiellement révolue. Mais quid de l’après ? Trump aspire-t-il à renverser Khamenei, primus inter pares de la République islamique, ou le régime tout entier ? Le précédent vénézuélien semble plaider pour la première option mais, comme le répètent les chaînes d’information, toutes les options seraient sur la table du Bureau ovale, peut-être même la négociation. Aux yeux de Trump, la frappe militaire précède souvent le dialogue, conformément à sa vision transactionnelle de la diplomatie. Pour y voir plus clair, le Quincy Institute for Responsible Statecraft a réuni hier des universitaires irano-américains lors d’un webinaire. Les débats roulaient autour de trois axes : les revendications du peuple iranien, la stratégie américaine et les possibles évolutions du régime.

De l’avis général, la colère ne s’éteindra pas. Mené par la classe moyenne paupérisée, le mouvement d’opposition n’entend pas nécessairement déboulonner le régime. Vali Nasr, professeur à la Johns Hopkins, imagine une possible intervention des forces militaro-politiques iraniennes : « Les Gardiens de la révolution ne forment pas un bloc monolithique. Ils sont loyaux à l’Iran – et non pas à Khamenei. Si une opportunité se présente, un ancien général comme Ghalibaf (Ndlr : président du Parlement) pourrait prendre une décision pragmatique. Il existe un État profond iranien, avec ses bureaucrates et ses technocrates, qui pourrait gouverner après l’éviction de Khamenei. Un putsch n’est pas exclu ». Lundi, tout le ban et l’arrière-ban de la République islamique s’est mobilisé pour marcher contre la violence et les destructions causées par l’insurrection. L’ayatollah Hassan Khomeini, critique discret du régime et petit-fils de son fondateur, y a même été aperçu.

Conspué, le pouvoir iranien ne plie pas l’échine. Le directeur du site Amwaj.media Mohammad Ali Shabani souligne par ailleurs l’esprit de responsabilité qui anime la majorité des Iraniens : en juin dernier, les bombardements israéliens auraient tué un millier de membres des forces de sécurité, sans parler des physiciens nucléaires assassinés. Le souvenir de la « guerre des douze jours » inquiète donc une grande partie du peuple soucieux de l’instabilité qui résulterait de l’effondrement du système. Dans ce pays-empire fragmenté en une infinité de peuples (Kurdes, Azéris, Baloutches, Arabes, Talech…), un chaos généralisé ne ravirait personne.Ellie Geranmayeh, membre de l’European Council on Foreign Relations, imagine qu’en cas de bombardement américain, Benyamin Netanyahou pourrait surenchérir. Or,alors que l’administration Trump voudrait un Iran fort connecté au Moyen-Orient et aux intérêts américains, le gouvernement israélien n’aspire qu’à démanteler l’Etat et la puissance qu’est l’Iran. Tel un prédateur acculé dans sa grotte, l’appareil iranien entre dans la zone de tous les dangers.

Daoud Boughezala (Site de la revue Éléments, 13 janvier 2026)