Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Pierre de Lauzun, cueilli sur Geopragma et consacré à la logique de la guerre, qui semble échapper à Trump.

Membre fondateur de Geopragma, Pierre de Lauzun a fait carrière dans la banque et la finance.

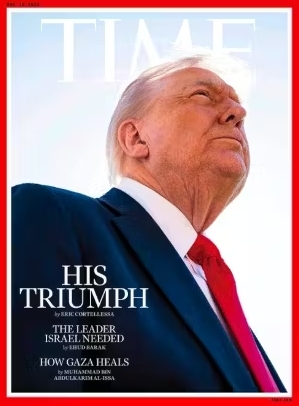

Trump face à la logique de la guerre

Donald Trump a beaucoup insisté sur une dimension de son programme : la recherche de la paix, la fin des guerres idéologiques, et le terme mis aux guerres existantes, en premier lieu l’Ukraine et Gaza. On lui prête même le désir d’obtenir le Prix Nobel de la Paix, comme avant lui Barack Obama (même si avec le recul ce dernier n’est pas très convaincant).

Il a pu mettre en avant plusieurs interventions qui pourraient avoir eu une influence réelle dans le sens de la paix, entre Thaïs et Cambodgiens, entre Indiens et Pakistanais, etc. Mais ce sont là des dossiers mineurs par rapports aux deux où il est vraiment attendu, l’Ukraine et Gaza. Sur ceux-là il a donné longtemps et donne encore souvent l’impression de patiner, loin de ses promesses initiales de régler tout cela facilement et rapidement. Même s’il vient de marquer un point sur Gaza.

On peut, semble-t-il, admettre que sa volonté de chercher la paix est réelle – même s’il a un faible pour les solutions de force. On sait en outre que la connaissance intime de la vie internationale n’est pas son fort. Mais cela n’explique pas tout ce qui se passe. On a en effet l’impression qu’il explore successivement plusieurs hypothèses sur tel ou tel aspect de ces conflits, pour ensuite découvrir d’autres dimensions qui lui montrent que l’équation est plus complexe qu’il n’apparaissait. Ce faisant il progresse ; mais les problèmes résistent.

Le dilemme ukrainien

La difficulté est particulièrement nette dans le cas de l’Ukraine. Tantôt il fait un geste en faveur de Poutine, voit des possibilités de coopération fructueuse avec la Russie, comprend que Poutine ne fera jamais la paix en lâchant les territoires conquis ou en laissant les troupes occidentales s’installer en Ukraine. Tantôt au contraire il menace la Russie de sanctions terribles, livre des armes à Kiev, déclare la victoire de ce dernier possible, et se brouille avec l’Inde pour la punir d’acheter du pétrole russe. Tantôt il insulte publiquement Zelenski, lui reprochant son ingratitude et son irréalisme, tantôt il s’entretient cordialement avec lui. Tantôt il court-circuite les Européens, tantôt il les remet dans le jeu en vue de garanties à donner à l’Ukraine, et surtout pour payer les frais de la guerre en achetant du matériel américain. Etc.

Mais au-delà du processus d’apprentissage, d’une méthode bizarre de négociation, ou du jeu normal de l’exploration des options, il semble qu’il y ait un autre facteur plus profond, une certaine ignorance ou sous-estimation de la logique de la guerre. Je l’avais noté dans un précédent article sur ce même site, en juin 2022 :

« Qui dit guerre dit choc de deux volontés en sens contraire, dont la solution est recherchée dans la violence réciproque. Par définition, cela suppose que l’une au moins des deux parties considère que ce recours à la force a un sens pour elle, et que l’autre soit ait la même perception, soit préfère résister à la première plutôt que céder. La clef de la sortie de l’état de guerre est dès lors principalement dans la guerre elle-même et son résultat sur le terrain. Mais comme la guerre est hautement consommatrice de ressources, puisque son principe est la destruction, elle a en elle-même un facteur majeur de terminaison : elle ne peut durer indéfiniment. Le rapport de forces sur le terrain peut d’abord aboutir à la victoire d’une des deux parties, qui obtient un résultat la conduisant à cesser les opérations une fois son but atteint, ou conduisant l’autre à jeter l’éponge. Alternativement, on a une situation non conclusive, mais qui elle aussi ne peut durer. A un moment donc, les opérations s’arrêtent, et le statu quo a des chances de se stabiliser au moins pour un temps. Bien entendu, un tel arrêt des opérations n’est pas nécessairement définitif. En effet, après un moment de cessation des hostilités, si le choc des volontés subsiste, la reconstruction des forces rend possible une reprise des hostilités.

Mais dans tous les cas, tant que ces facteurs de terminaison n’ont pas opéré suffisamment, la guerre continue, car les motifs qui y ont conduit restent, et le sort des armes auxquels les deux parties ont eu recours n’a pas donné sa réponse. Arrêter prématurément signifierait en effet pour celui qui va dans ce sens non seulement que tous ses efforts antérieurs ont été vains, pertes humaines et coûts matériels en premier lieu, mais surtout cela reviendrait à accepter une forme de défaite avant qu’elle soit acquise ; or il avait par hypothèse décidé de se battre. Dès lors il continue, et l’adversaire de même.

C’est là que les bonnes volontés, attachées à la paix, sont déçues – un peu naïvement. Leurs appels à une cessation des hostilités, si possible sans gagnant ni perdant, tombent alors presque toujours sur des oreilles sourdes. Du moins tant que la logique même du déroulement de la guerre n’y conduise. »

Comme je le notais déjà, la guerre en cours entre la Russie ou l’Ukraine en fournit une bonne illustration. La Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien ; elle a une relative supériorité matérielle ; elle n’est pas à genoux économiquement ; elle n’a donc a priori aucune raison de s’arrêter. L’Ukraine vise évidemment à récupérer son territoire antérieur ; elle a bien mieux résisté que ce que les experts pensaient, et reçoit une aide conséquente des Occidentaux. Elle continue donc la lutte. Tant que ces facteurs seront à l’œuvre (donc tant qu’il n’y a pas selon les cas, percée militaire, effondrement économique, épuisement des perspectives etc.), la guerre continuera.

De l’extérieur, seule une action très puissante pourrait éventuellement changer cet état des choses. Mais pour Trump, cela supposerait une toute autre stratégie que celle qu’il a suivi : soit intensifier très brutalement les sanctions et surarmer l’Ukraine, avec de gros risques et sans être sûr que cela marche, loin de là ; surtout quand on voit, comme Trump l’a fait remarquer, les hésitations des Européens à aller au bout de la logique des sanctions, en frappant avec détermination l’Inde et la Chine – excusez du peu. Soit, au contraire, tordre le bras de Zelenski et des Européens, mais dans ce qui pourrait apparaître comme une capitulation – et là encore, en supposant que cela marche. D’où l’hésitation : il a joué successivement avec ces idées diverses. Il apprend en cours de route, mais cela ne donne pas la réponse.

D’autres leçons

Par ailleurs, un point qui n’est pas assez souligné est le rôle innovateur des guerres réelles, particulièrement évident ici en Ukraine avec l’usage des drones et autres systèmes qui ont radicalement remis en cause ou en tout cas redimensionné dans un certain usage le rôle d’armes autrefois centrales comme les chars, les hélicoptères de combat ou même les avions. Le fait est clairement perçu par tous mais on est loin d’en tenir toutes les conséquences, notamment aux États-Unis et en Europe. Car ce sont pratiquement des armées nouvelles qu’il faudrait mettre sur pied.

En outre, cela conduit à revoir en profondeur le rapport de force réel sur le continent européen. Car les deux seules armées qui ont une expérience intense et complète de ces nouvelles réalités du combat sont l’ukrainienne et la russe. Actuellement elles se battent. Mais lorsque la guerre sera finie, elles seront sous un certain angle surpuissantes par rapport aux armées occidentales. Et donc la Russie, à mon sens peu dangereuse avant 2022 contrairement à l’idée reçue, peut le devenir une fois les hostilités terminées. En tout cas, elle aura les moyens d’autres ambitions. Mais l’Ukraine, évidemment non menaçante, totalement ravagée, aura à ce moment-là développé une spécialité rare et recherchée : la conduite de la guerre moderne, et l’armement correspondant. Il ne faudra oublier ni l’un ni l’autre lorsqu’on considérera les conditions de la paix. Mais d’ici là, cela colore les positions des uns et des autres ; et ni côté russe ni côté ukrainien, cela ne pousse à la paix, tant qu’un certain seuil n’est pas atteint, contraignant à s’arrêter.

Le guêpier moyen-oriental et Gaza

Le paysage est différent, mais plus prometteur à Gaza. Au départ, la même logique est à l’œuvre. Laissés à eux-mêmes, à court terme, d’un côté Netanyahou et derrière lui une partie appréciable d’Israël excluait d’arrêter les opérations tant que le Hamas subsistait et gardait des otages. D’un autre côté, le Hamas n’avait pas de raisons de capituler, malgré la supériorité militaire écrasante d’Israël, d’autant que les souffrances des Gazaouis ne le gênent pas (c’est son bouclier humain), et le servaient diplomatiquement.

Pour Trump, cela se compliquait du tiraillement entre ses liens avec Israël d’un côté, ses amitiés arabes de l’autre, notamment dans la Péninsule arabique. Mais il a indéniablement là aussi appris en cours de route, notamment à écouter un peu plus. Et surtout il a ici des moyens de pression bien plus substantiels qu’en Ukraine. Dès lors, un accord de cessez-le-feu a pu apparaître possible, d’où son plan. On verra ce que l’opération donnera finalement, mais cela peut permettre, dans le meilleur des cas, d’arrêter les hostilités actuelles à Gaza même. Ce qui est une excellente chose.

En revanche, plus profondément, les vrais objectifs stratégiques des deux côtés restent non seulement radicalement incompatibles, mais chacun structurel : pour Israël, sauf pour une minorité, c’est le refus d’un Etat palestinien et la poursuite de la colonisation, au moins en Cisjordanie, avec à l’horizon au moins implicite un état juif sur l’essentiel de la Palestine. Pour le Hamas (ou, s’il disparaît, un autre mouvement du même type), c’est la destruction d’Israël. Même un observateur extérieur bienveillant a du mal à discerner une solution équitable, dans ce conflit sans bonne solution, deux peuples se disputant une seule terre. D’autant que la logique de l’antagonisme fait que chacune des parties voit l’autre comme une menace existentielle, et de plus en plus.

De ce fait, si Trump peut éventuellement réellement imposer une forme de paix relative, un arrêt momentané des combats en cours, cela ne résoudra pas la question de fond – même si une telle pause serait évidemment bienvenue.

*

Dans les deux cas donc, en conclusion, les péripéties n’ont rien pour surprendre. Cela ne veut pas dire que les conflits dureront indéfiniment, la logique même de la guerre s’y oppose. Mais cela peut durer longtemps encore. Et surtout, tout arrêt des combats peut n’être qu’une étape dans un conflit séculaire plus large.

Le Nobel attendra ?

Pierre de Lauzun (Geopragma, 13 octobre 2025)