Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue de Jean-Claude Empereur, cueilli sur le site d'Europe solidaire et consacré aux méthodes hégémoniques des Etats-Unis avec leurs "alliés"...

L'Amérique et la stratégie du bélier

Le président de la République a choisi de présenter ses vœux aux armées depuis le porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle. Ce navire est emblématique de la multiplicité des talents et des capacités français.

Mettre en avant la réussite conceptuelle, technologique et opérationnelle de la France dans le domaine de la défense, en l’occurrence du Rafale, du Mistral ou de nos sous-marins nucléaires, c’est inciter les États-Unis à nous neutraliser et surtout à nous interdire d’entraîner nos partenaires européens dans ce qu’ils considèrent comme une forme de dissidence stratégique.

Les Anciens, pour détruire les murailles des fortifications de leurs adversaires, avaient inventé et perfectionné, au cours des siècles, le bélier. Les Américains ont repris le concept, pour détruire systématiquement ce qui subsiste encore des faibles protections de la vieille Europe dans des domaines pourtant stratégiques. Les exemples sont multiples. On ne retiendra que les plus récents.

Dans l’affaire Alstom, non seulement General Electric a pris le contrôle de la branche énergie de l’entreprise, en particulier la fabrication des turbines (éléments essentiels des systèmes de propulsion de nos navires), mais aussi de manière plus subreptice, comme l’a souligné sur ce site Nicolas Gauthier, un véritable joyau technologique, une filiale spécialisée dans la surveillance des satellites.

Dans le domaine aéronautique, la stratégie du bélier a pour nom F-35. Ce programme, le plus coûteux de l’histoire de l’aéronautique et sans doute le plus incontrôlable, avait initialement pour objectif de doter la défense américaine d’un avion de cinquième génération multi-mission adapté aux besoins des quatre armes. Mais le programme avait aussi une autre mission, moins connue mais tout aussi essentielle : détruire les capacités industrielles et financières européennes en le substituant progressivement aux développements européens, en asséchant ainsi les ressources disponibles pour de nouveaux projets. De nombreux pays de l’Union européenne ont accepté d’entrer dans ce jeu, ce qui en dit long sur la fiabilité de nos partenaires en matière de défense commune.

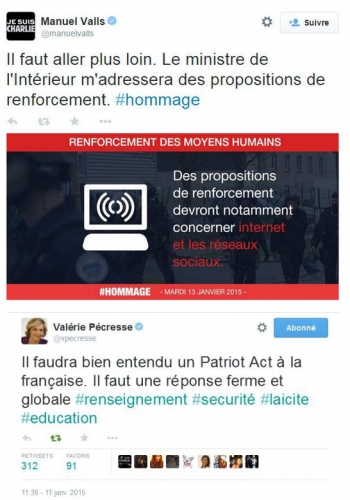

Il y a quelques mois, l’affaire Snowden, dévoilant le programme d’espionnage informatique de la NSA, avait fait grand bruit. La chancelière allemande s’était émue des écoutes dont elle avait fait l’objet. La France, pour diverses raisons, était restée très discrète. Le président Obama avait promis que l’on ne l’y reprendrait plus. Depuis, plus rien. De nombreux rapports parlementaires français, du Sénat en particulier, décrivent pourtant en détail la mise en œuvre d’une stratégie américaine de « colonialisme numérique » et l’organisation systématique du pillage de nos données, ou les failles des systèmes de sécurité informatiques de nos entreprises et de nos administrations. Personne ne semble s’en émouvoir. Le récent Chaos Communication Congress, le bien nommé, vient de mettre en évidence la focalisation des moyens de la NSA sur les techniques lui permettant de neutraliser les protections érigées par les États ou les entreprises sur Internet. Le bélier numérique fonctionne à plein rendement et dans l’impunité. On pourrait multiplier les exemples.

Le grand marché transatlantique négocié dans l’opacité et le secret viendra, si l’on n’y prend garde, parachever ce travail de démolition. Comme le récent rapport de la délégation parlementaire au renseignement le souligne de belle manière : « L’espionnage pourra se parer des vertus de la légalité. » Ainsi que l’a indiqué, non sans une feinte candeur, Barack Obama, il s’agit, grâce à ce traité, « d’otaniser » l’économie européenne. Vaste programme dont l’ultime phase sera la création d’une communauté euro-atlantique arrimant technologiquement, économiquement, financièrement et, au bout du compte, politiquement l’Europe aux États-Unis.

Le bélier aura achevé son œuvre : il pourra se tourner vers d’autres cibles. Les Européens auront perdu non seulement leur souveraineté mais aussi leur identité. Nous regretterons alors, non pas « l’Europe-forteresse » bête noire des serviteurs zélés de la « concurrence libre et non faussée » chère à Bruxelles, mais plus sombrement « l’Europe aux anciens parapets » que chantait jadis Rimbaud dans Le Bateau ivre, image prémonitoire de notre Europe à la dérive.

Jean-Claude Empereur (Europe solidaire, 22 janvier 2015)