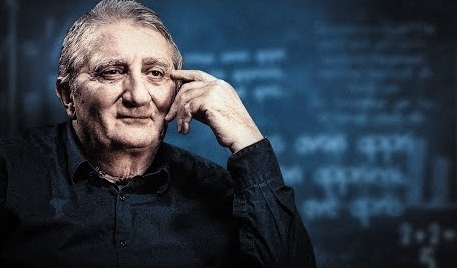

Alain de Benoist : « L’OTAN n’est pas en état de mort cérébrale. C’est l’Europe qui l’est ! »

Nous avons déjà eu l’occasion de parler de l’OTAN, organisation qui aurait dû logiquement être dissoute en même temps que le pacte de Varsovie, puisqu’elle avait été créée à seule fin de résister à l’Union soviétique, aujourd’hui disparue. Mais il n’en a rien été, puisqu’elle s’est muée en une vaste organisation de « défense globale » qui intervient désormais dans le monde entier. Quelles sont, aujourd’hui, ses priorités ?

Tout le monde le sait, ses ennemis désignés sont aujourd’hui la Fédération de Russie en premier lieu, la Chine en second. Le fait nouveau est qu’avec l’élection de Joseph (« Joe ») Robinette Biden, le parti de la guerre est de retour. Les États-Unis ont déjà recommencé à bombarder la Syrie, Poutine se fait traiter de « tueur » par Biden et de nouvelles sanctions viennent d’être adoptées contre la Chine. Parallèlement, une vaste offensive de propagande est en cours pour « cimenter la centralité du lien transatlantique », c’est-à-dire pour faire croire aux Européens que les ennemis des Américains sont nécessairement les leurs. On en revient au chantage à la protection de l’époque de la guerre froide : les Européens sont sommés de s’aligner sur les positions de Washington en échange de la protection américaine, et donc de faire allégeance au commandant suprême des forces alliées en Europe qui est, comme toujours, un général américain. En clair : protectorat contre vassalisation.

C’est aussi ce que dit la tribune publiée tout récemment dans le mensuel Capital, qui a été signée par plusieurs hauts gradés militaires. Le moins qu’on puisse dire est que ses signataires ne mâchent pas leurs mots, puisqu’ils disent que la souveraineté de la France est directement menacée par les projets de l’OTAN…

La lettre ouverte adressée à Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, par les membres du Cercle de réflexion interarmées est en effet un véritable réquisitoire contre le projet « OTAN 2030 », qui définit les missions de l’Organisation pour les dix prochaines années. Ce projet est qualifié de « monument de paisible mauvaise foi », ce qui a le mérite d’être clair. Mais il faut aller plus loin si l’on veut comprendre ce qui est en jeu.

Le fait important est que la doctrine de l’OTAN n’a cessé d’évoluer, ces dernières années, vers l’intégration du combat nucléaire à toutes les étapes de la bataille. En 2008, l’OTAN avait déjà refusé de signer le Pacte européen de sécurité proposé par Moscou. En 2010, au sommet de Lisbonne, la défense anti-missiles balistiques américaine mise en place en Europe avait pris un caractère clairement dirigé contre « l’ennemi russe ». À partir de 2015, les premiers missiles antimissiles américains en packs de 24 lanceurs Mk 41, implantés tout autour de la Russie, n’ont plus été conçus comme permettant seulement des tirs défensifs, mais aussi des tirs offensifs. En 2019, les États-Unis ont déchiré le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) qui avait été signé en 1987 par Gorbatchev et Reagan. Tout récemment encore, un groupe de dix experts nommé par Stoltenberg s’est prononcé, dans son livre OTAN 2030: United for a New Era, pour le déploiement en Europe de nouveaux missiles nucléaires à moyenne portée équipés de bombes nucléaires B61-12. On en revient, ainsi, au concept de « bataille nucléaire de l’avant ». Cela signifie que le concept de frappe nucléaire tactique de théâtre est à nouveau scénarisé et que l’OTAN considère désormais l’Europe comme son futur champ de bataille, les États-Unis restant bien entendu seuls maîtres de l’engrenage vers l’option nucléaire.

En déclarant, il y a deux ans, que l’OTAN était « en état de mort cérébrale », Emmanuel Macron avait fait sensation, cette déclaration ayant été interprétée comme un appel lancé aux Européens pour qu’ils se dotent d’une défense commune qui leur soit propre. Apparemment, ça n’a pas été le cas.

Dans l’entretien auquel vous faites allusion, Macron disait aussi que « si nous acceptons que d’autres grandes puissances, y compris alliées, y compris amies, se mettent en situation de décider pour nous, notre diplomatie, notre sécurité, alors nous ne sommes plus souverains ». Le chef de l’État parlait d’or. Mais hélas ! il s’est contenté de jouer du pipeau, puisque le sursaut attendu n’a pas eu lieu. Quand, en 2009, Nicolas Sarkozy avait décidé de réintégrer la structure militaire de l’OTAN, il avait également claironné qu’il levait ainsi un obstacle à la mise en place d’une Défense européenne. C’était tout aussi illusoire. Ou tout aussi mensonger.

Plus significatif encore : après les déclarations de Donald Trump laissant planer le spectre d’un désengagement de Washington, on aurait pu penser que les Européens se seraient souciés plus sérieusement de pourvoir par eux-mêmes à leur sécurité. C’est le contraire qui s’est passé. Tous les gouvernements européens ont, au contraire, rivalisé en gestes d’allégeance dans l’espoir d’infléchir la position des États-Unis. Tous ont fait assaut de surenchère atlantiste sur des sujets comme la désignation de la Chine et de la Russie comme nouveaux ennemis communs, l’inclusion de l’espace parmi les théâtres d’opérations de l’OTAN ou l’accès des États-Unis aux programmes d’armement européens. La France elle-même s’est finalement alignée sur les positions américaines et ne fait plus entendre une voix originale sur aucun sujet. Si tel n’était pas le cas, elle commencerait par se désolidariser des sanctions contre la Russie et rétablirait ses relations diplomatiques avec la Syrie !

Une Défense européenne n’est pas près de voir le jour pour la simple raison que la majorité des États européens, à commencer par l’Allemagne, n’en veulent pas, non seulement parce qu’ils trouvent que cela coûte trop cher et qu’ils s’imaginent que les bons sentiments suffisent à régler les rapports de force, mais aussi parce qu’ils savent très bien qu’il est impossible de défendre l’Europe sans prendre la place de l’OTAN, dont c’est la chasse gardée. Comme le dit le général Vincent Desportes, « plus le parapluie américain est une chimère, plus les Européens s’y accrochent ». Alors que les États-Unis disposent d’un budget militaire de près 750 milliards de dollars (contre moins de 70 milliards pour la Russie), les budgets militaires de la plupart des pays européens sont indigents, ces mêmes pays préférant de surcroît acquérir des avions de guerre et des systèmes balistiques américains plutôt qu’européens pour complaire au complexe militaro-industriel américain.

Macron a eu grand tort de parler de « mort cérébrale » à propos de l’OTAN. L’OTAN n’est nullement en état de mort cérébrale. C’est l’Europe qui l’est, puisqu’elle refuse de se doter des moyens de la puissance. Le général Vincent Desportes le dit également sans ambages : « L’OTAN est une menace pour l’Europe », avant d’ajouter que « l’avenir de l’Europe est eurasiatique, pas euro-atlantique ». Une évidence que personne ne veut apparemment reconnaître. Le réveil sera terrible.

Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 28 mars 2021)