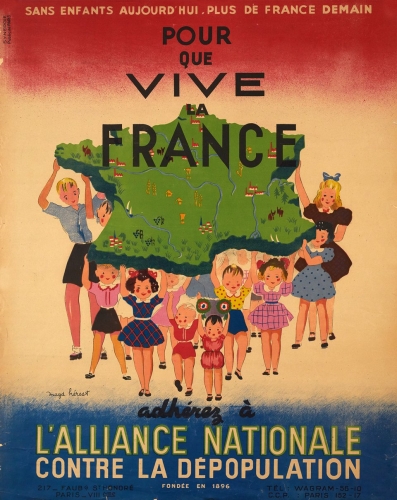

Dénatalité : peut-on en vouloir à nos contemporains ?

Depuis mai 2025, en France, le nombre de décès dépasse celui des naissances. Fatigue collective, individualisme exacerbé, injonctions féministes ou délires écolos, bien des raisons ont été données pour tenter d’expliquer ce désastre démographique. Et si tous ces facteurs ne sont pas à écarter, la mission d’information parlementaire sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France, lancée en juin 2025, offre un tableau plus nuancé de la situation.

30 000 personnes ont répondu à la consultation, c’est au moins le double des sondages réalisés par l’Insee. Mais contrairement à la vulgate et surtout aux attentes des promoteurs du malthusianisme, ses conclusions ne sont ni révolutionnaires, ni surprenantes : les Français et les Françaises restent attachés à la famille, et la majorité des consultés retardent l’arrivée du premier enfant pour des raisons économiques et logistiques.

La famille nombreuse, un idéal

La famille nombreuse fait encore rêver : 52 % des sondés voudraient ou auraient voulu trois ou quatre enfants, 32 % en désirent deux, 7 % un seul. De ce sondage, il ressort donc que plus du trois quarts des Français consultés désirent une famille avec plusieurs enfants. On est loin de la stérilité volontaire prônée par les écolo-bobo-parisiens, qui, rappelons-le, ne sont qu’une minorité surmédiatisée et qui, comme l’illustrent les résultats de cette consultation, ne parviennent pas à convaincre que faire des enfants, c’est polluant, contraignant et un peu dégueulasse aussi. Seuls 5 % des sondés ne désirent aucun enfant.

Les obstacles majeurs à la natalité invoqués – retard de maternité, renoncement, ou limitation du nombre d’enfants – sont des craintes bien concrètes et bien réelles, telles que la vie trop chère, les difficultés pour faire garder son enfant, le délai dérisoire du congé maternité, loin derrière les injonctions idéologiques.

La chute de l’indice de fécondité à 1,62 enfant par femme en 2024 est donc à imputer principalement à des causes externes à la seule volonté de nos contemporains.

Idéologie vs réalité

Les freins à la maternité ne sont que très peu genrés : difficulté de logement, pouvoir d’achat, logistique, etc. Et ceux qui le sont, comme le suicide social et l’impact négatif sur la vie professionnelle pour les femmes, sont un fait pour la majorité des Françaises. Que cela soit largement insufflé par le féminisme-idiot-utile-du-capital ou pas ne change rien à la donne (d’autant plus que toutes les femmes aimant leur boulot ne sont pas toutes des carriéristes ou des féministes) : nous évoluons dans une société qui ne pousse pas à la maternité, et dénigre les « pondeuses », comme l’a magistralement illustré Eve Vaguerlant dans son essai « L’effacement des mères ». Mais, là encore, pas besoin d’être acquis à un quelconque courant de pensée, l’appauvrissement matériel des mères, les difficultés qu’elles rencontrent suffisent. Et la seule évocation des mots « politique nataliste » vaut immédiatement un procès en « heures les plus sombres de notre histoire ».

Injonction contradictoire

Mais alors, à qui la faute ? Sans pour autant dédouaner entièrement nos contemporains qui se complaisent volontiers dans l’individualisme et ne conçoivent guère plus ni l’effort, ni le dévouement – toutes choses nécessaires à la fondation d’une famille – , entendre nos dirigeants parler de « réarmement démographique » est insupportable.

Car on le sait déjà, les « outils de réarmement démographique » promis par le premier président sans enfant de France seront des chiures de mouche à côté du vaste chantier nécessaire pour que les Français qui désirent fonder une famille puissent y parvenir (et sur lequel nous reviendrons). L’argument « vous n’aviez qu’à faire des enfants » est tellement pratique pour accuser nos contemporains de l’explosion du système de retraite obligatoire par répartition (spoiler : il en existe d’autres), et justifier une immigration de masse sans précédent…

Sur le plan culturel, c’est toute la société qui transpire la mentalité no kids. Entre les « études » et les tonnes d’articles publiés chaque année prétendant qu’un enfant coûte autant que l’achat d’une villa, les efforts insidieux déployés pour faire apparaître le couple comme le haut lieu de la domination et du conflit, et les injonctions au divertissement et aux études longues (qui, débouchent rarement sur un emploi à la hauteur des espérances), ce qui est étonnant, c’est plutôt que nos contemporains aient encore envie de fonder une famille.

Même l’individualisme, qui a transformé tout lien en une insupportable contrainte et a ainsi sapé les bases du couple et de l’institution familiale, n’est pas parvenu à entraîner sa disparition. Malgré les tentatives pour l’étouffer, l’élan vital, la pulsion de vie demeure ancrée chez la plupart des hommes et des femmes de notre pays.

Alors ?

Cette consultation, bien loin d’être le constat d’un désastre, est une lumière au bout du tunnel. C’est la preuve que l’élan vital persiste chez des Français, meurtris par le coût de la vie, la précarité, la fragilisation des rapports humains, différentes réalités pratiques sur lesquelles nous nous devons de travailler.

Tout n’est pas perdu. Après avoir identifié les raisons de la baisse de la natalité, il est crucial de s’engager activement et de plaider pour la mise en place de solutions appropriées. Et virer cette clique de dirigeants politiques muent par la pulsion de mort qui nous gouverne.

Audrey D’Aguanno (Breizh-Info, 19 décembre 2025)

N. B. : S’agissant d’une consultation volontaire, il a été mentionné que les participants sont ceux qui sont le plus directement concernés par le sujet. Bien qu’il soit tout aussi légitime de penser que les activistes no kids, principalement actifs en ligne et souvent engagés politiquement, se soient tout autant mobilisés, cela n’a guère d’importance. Ce qui compte, c’est bien qu’il reste des Français et des Françaises déterminés à ne pas de disparaître. C’est sur eux que tout se jouera.