Le « port d’arme citoyen » et le nouvel équilibre de la terreur

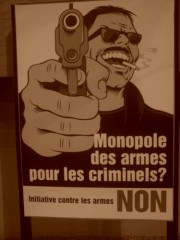

Dans moins d'un mois nous sommes appelés à voter sur une initiative tendant à limiter fortement l'accès et la possession d'armes par les particuliers. La motivation principale des initiants est d'augmenter la sécurité des habitants de notre pays et de limiter les suicides et la violence domestique.

On peut adhérer ou non à ces arguments, mais force et de constater que la violence fait peur et que nos sociétés contemporaines veulent l'éradiquer du champ des relations humaines. Historiquement les groupes sociaux se sont toujours méfiés de la violence, en particulier intestine, et ont cherché par tous les moyens à la canaliser pour en éviter les débordements[1]. Or c'est là que l'on peut déjà relever une différence importante entre notre comportement actuel vis-à-vis de la violence et celui répertorié aux autres périodes de l'histoire : auparavant on cherchait à la « canaliser » (c.à.d. à en contrôler les effets), aujourd'hui on veut l' « éradiquer » (c.à.d. la supprimer purement et simplement). Nos sociétés post-modernes, post-industrielles et post-nationales ne considèrent plus la violence comme un phénomène social qu'il faut gérer avec la plus grande précaution, mais comme un mal absolu à bannir au même titre que les hérésies au Moyen Âge.

D'où vient ce changement d'attitude, cette idée collective que nous pourrions désormais vivre dans un monde sans violence régie par la tolérance ? Car c'est bel et bien de cela dont il s'agit en l'espèce : alors que l'initiative parle de limiter les suicides, paradoxalement l'idée de suicide assisté (association EXIT) et d'euthanasie active (voir le récent acquittement de la médecin cantonale de Neuchâtel ayant pratiqué un tel acte) se propage et recueille de plus en plus de soutien. Il en va de même de la légalisation croissante de l'avortement depuis quelques décennies. Ces contradictions soulignent ce changement d'attitude de nos sociétés au point qu'il est possible de parler de rupture par rapport au passé : en cherchant à éradiquer la violence, on ne veut pas nécessairement protéger la vie ! Le paradoxe est frappant et semble indiquer qu'à ce sujet, nous nous situons aujourd'hui plutôt dans le domaine de l'émotionnel que du rationnel : un peu selon le refrain « peu importe la mort, pourvu qu'elle soit douce » (on pense ici à la chanson de Georges Brassens, « mourir pour ses idées, oui mais de mort lente »).

À partir de ce premier constat, on débouche sur deux questions : d'une part, comment expliquer cette dérive émotionnelle des sociétés contemporaines et, d'autre part, se dirige-t-on vers un monde sans violence ?

La première question trouve sans doute une grande partie de sa réponse dans le long drame du court XXe siècle (Verdun - Auschwitz - Hiroshima - le Goulag). Pour comprendre les comportements actuels, leurs tendances autodestructrices ou excessivement émotionnelles, on ne prendra jamais suffisamment en compte les destructions morales engendrées par les interminables conflits du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à la décolonisation et à l'explosion de l'ex-Yougoslavie. En d'autres termes, une Longue Guerre s'étendant de 1914 à 1991, de Sarajevo à Sarajevo[2]. Cette Longue Guerre a détruit la structure interne des sociétés européennes. Ainsi, l'univers concentrationnaire nazi et communiste, le nettoyage ethnique et les autres génocides ont supprimé la distinction fondamentale entre « genre humain » et « espèces animales ». Comme le disait à cet égard Primo Levi, « les nazis vaincus ont néanmoins gagné parce qu'ils ont fait de nous des animaux ! » (citation de mémoire). Dans le même sens, les boucheries de Verdun et de la Somme, les hécatombes de Stalingrad, d'Iwo Jima et du Vietnam notamment ont remis en cause les fondements de l'idéal masculin (force, honneur, courage)[3]. Répétons-le, nous n'avons pas encore vraiment pris toute la mesure de cette destruction morale, de cette atomisation du corps social, de cette réduction darwinienne de l'homme à ses seules fonctions animales... et surtout des conséquences d'une telle destruction.

Autrement dit et pour faire court, le long drame du siècle passé − la Longue Guerre − a détruit deux des principaux remparts sociaux face à la violence : « ne pas se comporter comme des bêtes », « agir avec honneur et courage ». Avec pour résultat, d'un côté une violence débridée et anarchique de type testostérone pouvant surgir n'importe où et, de l'autre, une population atomisée et effrayée cherchant à fuir cette réalité avec les réactions émotionnelles que l'on vient de voir.

Dans ces conditions, faut-il poursuivre l'objectif d'une société sans violence avec notamment comme moyen d'y parvenir, une limitation très stricte de l'accès et de la possession d'armes par les particuliers ? C'est la seconde question. Or, si la réaction émotionnelle y répond par l'affirmative, une analyse historique de la situation débouche sur un tableau assez différent.

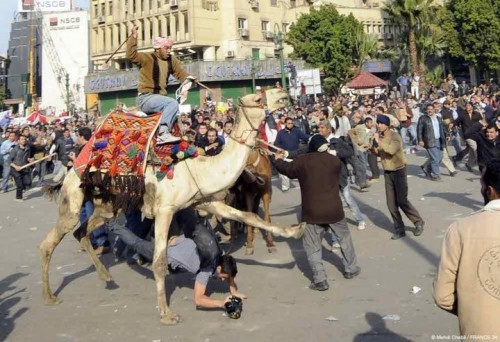

En effet, malgré l'injonction de Francis Fukuyama, l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la chute du Mur de Berlin. Indépendamment des réactions émotionnelles des populations européennes, le monde a continué d'évoluer. En particulier, la guerre n'a pas disparu ; comme le caméléon elle s'est transformée et, avec son corollaire l'équilibre de la terreur, s'est insinuée à l'intérieur des sociétés, en lieu et place des affrontements entre États des siècles précédents. Cette transformation, ce passage de la guerre interétatique à la guerre intra-étatique est un des caractères majeurs de la période actuelle[4]. Cela signifie que la confrontation armée ne se déroule plus essentiellement sur le champ de bataille entre unités régulières, mais à l'intérieur même du corps social... au milieu des populations. On vient de le dire, les acteurs de ces combats ne sont plus les armées nationales régulières ; ce sont de nouvelles entités telles que les différents groupes armés (ETA, Al Quaïda, PKK, FARC, etc.), les mafias et les autres formes de crime organisé, les gangs composés du sous-prolétariat des grandes banlieues urbaines, les anciens services spéciaux de l'ex-bloc soviétique. Contrairement aux armées régulières que l'on peut voir dans leurs casernes ou lors des grands défilés, ces nouveaux acteurs de la guerre restent généralement invisibles, leur financement est indépendant des États et repose sur l'économie grise et informelle garantissant de la sorte leur "stabilité" et la poursuite de leur action dans la durée. Étant donné l'invisibilité relative de ces nouveaux acteurs, il importe de donner quelques estimations chiffrées afin de pouvoir prendre un peu la mesure de la mutation intervenue :

- le chiffre d'affaires annuel des différents groupes armés équivaut à deux fois le PIB du Royaume-Uni[5] ;

- le chiffre d'affaires annuel des activités mafieuses est de plus de 1'000 milliards $[6] ;

- dans les grands États européens, l'économie grise et informelle représente 15% à 18% du PNB[7] ;

- environ 500 armes lourdes (mitrailleuse, lance-roquette, explosif, etc.) entrent chaque semaine dans les banlieues des grandes villes françaises[8].

Bien qu'il ne s'agisse que d'estimations (les nouveaux acteurs de la guerre ne publient pas de bilan), ces chiffres sont néanmoins éloquents et traduisent la réalité de cette nouvelle forme de conflictualité qui avait progressivement disparu en Europe avec l'avènement de l'État moderne et des armées nationales. Bien qu'ils n'apparaissent pas sur la place publique, on peut dire que les nouveaux acteurs de la guerre se sont structurés de manière proto-étatique avec, d'une part, les moyens de coercition et, d'autre part, les moyens de financement, c'est-à-dire deux des attributs principaux de tout phénomène étatique. Cette forme de guerre ne poursuit plus des buts politiques mais économiques (prédation, pillage, rançonnement des populations, etc.). Par conséquent, nous ne sommes ni face à un phénomène passager, ni face à des adversaires occasionnels et désorganisés, ni face à une simple recrudescence du banditisme ou de la délinquance : il y a mutation de l'art de la guerre, mutation dont nous commençons à peine à prendre conscience.

Signalons au passage que l'argument invoqué habituellement à la présentation de cet état de fait consiste à dire que c'est le travail de la police de lutter contre ce type de menaces internes. Cependant, l'argument tourne court étant donné l'affaiblissement général de l’État en Europe depuis la fin de la Guerre froide. Ajoutons que la crise financière de 2008 a mis les États européens dans une situation encore plus précaire, avec des programmes d'austérité budgétaire affectant fortement les fonctions régaliennes de l'État, dont la sécurité. À ce propos, l'exemple français est très parlant : le pays dispose du plus haut taux de forces de police en Europe, pourtant il ne contrôle plus ses banlieues et les gangs qui y sévissent. En ce qui concerne la Suisse, le rapport USIS (Réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse : Forces et faiblesses du système actuel, 2001) avait relevé il y a quelques années qu'il manquait entre 2'000 et 3'000 policiers pour garantir la sécurité du pays. Ce rapport est resté sans suite.

À ce stade, il convient de faire intervenir la notion d'équilibre de la terreur. Car, si la guerre s'insinue dorénavant dans le corps social, son corollaire − l'équilibre de la terreur − change également d'échelle. Alors qu'au XXe siècle il se situait entre les États, notamment avec l'équilibre nucléaire entre les grandes puissances, il redescend aujourd'hui directement au niveau des individus. Ce changement d'échelle, aussi difficile soit-il pour nous de le concevoir et de l'accepter, est pourtant une des principales conséquences de la transformation de la guerre. Au même titre que l'État devait protéger sa souveraineté par la dissuasion armée, l'individu doit aujourd'hui veiller à sa propre sécurité, à celle de ses biens inaliénables que sont la vie, l'intégrité corporelle, la liberté et la propriété[9]. Comme l'État se dotait des outils propres à garantir sa souveraineté, l'individu doit pouvoir − s'il le souhaite − disposer des armes nécessaires. C'est là la conséquence pratique de ce changement d'échelle de l'équilibre de la terreur.

À l'appui de cet argument, il est intéressant de se remémorer les limites que Hobbes fixe lui-même à son Léviathan : l'individu abandonne sa liberté au profit de l'État en contrepartie de la sécurité, mais cet abandon ne dure que tant que l'État peut garantir cette sécurité, lorsque ce n'est plus le cas l'individu récupère immédiatement son droit à l'autodéfense parce que c'est un droit naturel qui n'est soumis à aucune convention.

Dans un tel contexte, il apparaît donc peu rationnel de vouloir « désarmer » les citoyennes et les citoyens pour tenter de vivre dans une société sans violence. Pour paraphraser une formule connue, « si vous ne vous intéressez pas à la guerre, la guerre en revanche s'intéresse à vous ». En témoigne la tuerie programmée (heureusement déjouée) de Copenhague, les attaques de supermarchés à l'explosif et à la kalachnikov, les rezzous nocturnes sur les dépôts et les magasins.

À la lumière de ces quelques éléments, on constate qu'en dépit des réactions émotionnelles des individus, l'histoire continue : une fois de plus l'Europe se recompose à l'échelle macro-historique, une fois de plus cette recomposition se déroule de manière hautement conflictuelle, une fois de plus les individus seront amenés à défendre leur vie et leurs biens.

Bernard Wicht

Privat-docent, Institut d'études politiques et internationales, UNIL

[1] Cf. notamment René GIRARD, La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972. Dans son explication de ce qu'il appelle l'économie de la violence, l'auteur insiste sur le nécessaire exutoire dont celle-ci a besoin : « Quand elle n'est pas satisfaite, la violence continue de s'emmagasiner jusqu'au moment où elle déborde et se répand aux alentours avec les effets les plus désastreux » (p. 21).

[2] Les historiens de la longue durée considèrent la suite presque ininterrompue de conflits entre 1914 et 1991 comme le véritable moteur de l'histoire au XXe siècle : d'où l'expression de Longue Guerre. Cf. notamment Philipp BOBBITT, The shield of Achilles : war, peace and the course of history, Londres, Allen Lane, 2002.

[3] C'est le constat de George L. MOSSE, L'image de l'homme : l'invention de la virilité moderne, trad., Paris, Abbeville, 1997. L'auteur relève, après 1945, ce passage de l'idéal viril vers des contretypes (androgynie, mouvement gay). De son côté, la psychologie détecte dans le même sens l'émergence de ce qu'elle appelle le « mâle doux » en lien avec cette transformation de l'idéal masculin, cf. notamment Robert BLY, L'homme sauvage et l'enfant : l'avenir du genre masculin, trad., Paris, Seuil, 1992.

[4] Cf. en particulier Martin VAN CREVELD, La transformation de la guerre, trad., Monaco, éditions du Rocher, 1998.

[5] Loretta NAPOLEONI, Terror Inc : tracing the money behind global terrorism, Londres, Penguin Books, 2004.

[6] Thierry CRETIN, Mafias du monde : organisations criminelles transnationales, actualité et perspectives, Paris PUF, 3e éd., 2002.

[7] Jean-Paul GOUREVITCH, L'économie informelle : de la faillite de l'Etat à l'explosion des trafics, Paris, Le Pré aux Clercs, 2002.

[8] Estimation de la police française

[9] Ces biens inaliénables de l'individu sont ceux définis par la philosophie politique moderne à partir des travaux de John Locke et des Lumières, qui constituent la base des droits fondamentaux de l'individu.