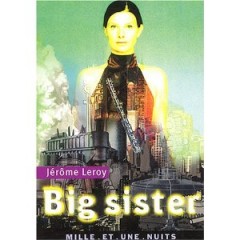

Les éditions Mille et une nuits viennent de republier Big sister, un petit polar d'anticipation de Jérôme Leroy. On retrouve l'univers sombre et violent de l'auteur de Monnaie bleue, de Bref rapport pour une très fugitive beauté ou de La minute prescrite pour l'assaut. A lire !

"Mers et cieux pollués, voies rapides entrelacées à l'infini, publicité omniprésente, argent roi... la société du futur - qui ressemble tant à la nôtre - est désormais sous le contrôle d'un super-ordinateur à la voix de pin-up : grâce à ses brigades qui veillent, rien n'échappe à Big Sister. Dans ce monde en sursis digne de celui de George Orwell, seuls quelques hommes et femmes cherchent à échapper aux règles édictées par la machine : la jolie gauchiste Céline Loup et son ancien amant, le lieutenant François Kieffer, sont dans Son colimateur... Dans une course effrénée contre l'arbitraire, ils cherchent désespérément une issue."