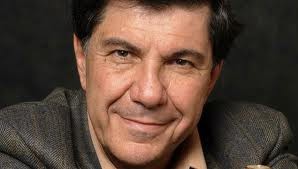

Nous reproduisons ci-dessous une analyse de Michel Geoffroy, cueilli sur Polémia et consacré à la photographie officielle de François Hollande, président de la République... Bien vue !...

L'homme sur la photographie

Le « changement » se niche partout. Y compris dans la photo officielle du nouveau président de la République, prise par Raymond Depardon dans les jardins de l’Elysée.

La nouvelle photographie a été annoncée comme un grand événement. C’est « un moment d’histoire », a déclaré le directeur de cabinet du président. Certains se contentent de peu.

Que voit –on en effet sur cette photographie ?

Rien. Ou beaucoup de choses, au contraire.Un homme dans un parc

On voit d’abord un homme dans un parc, vêtu d’un complet sombre.

L’Elysée étant pris sous un angle inhabituel, on ne sait pas au premier regard que l’on a affaire au premier personnage de l’Etat. On voit au loin deux vagues bâtisses et, à gauche, des étoffes qui pendent : trois couleurs et quelque chose de moins identifiable à côté (c’est, semble-t-il, le drapeau de l’Union européenne).

Est-ce le château de Moulinsart ? Est-ce une publicité pour le catalogue de Relais et Châteaux ? On ne sait pas bien. Tout est flou et loin. Fuyant même.

Et le parc en arrière plan est désert : pas de fleurs, pas d’animaux, pas d’enfants qui courent, pas de garden-party. Rien que de l’herbe. Un ennui sidéral se dégage de ce parc. Il n’y a qu’un arbre, à droite de la photographie : il se situe en arrière-plan, éclairé, alors que l’homme est dans un clair-obscur. Il n’a manifestement pas eu la chance de passer de l’ombre à la lumière comme J. Lang en 1981 : lui, il y est resté.

Un homme tronc

L’homme est pris en « plan américain », il a les jambes coupées. Mauvais présage.

L’homme nous regarde mais son corps est orienté de trois quarts vers sa gauche, comme s’il allait bouger : ses mains, assez grosses d’ailleurs par rapport à son visage, ne sont donc pas au même niveau, ce qui fait bizarre. Dans un western, on pourrait penser qu’il va dégainer, mais il est désarmé.

Aurait-il un bras plus court que l’autre, comme Guillaume II ? La photo donne l’impression que l’homme voudrait avancer ou nous dire quelque chose, mais qu’il ne le peut pas. Il reste muet et figé. Comme paralysé dans son élan.

Un homme banal

Cet homme pourrait être n’importe qui : le responsable du marketing d’une grande multinationale, un cuisinier renommé, un notaire ou le cousin machin. Rien dans la photographie ne nous indique sa fonction, sinon son sous-titre : « François Hollande, Président de la République Française ». Française : il faut préciser, en effet ; il pourrait être élu au Bundestag ou aux Cortes, le décor serait le même. C’est à cela qu’on reconnaît habituellement « l’art contemporain » : il faut que quelqu’un décode l’œuvre, sinon personne ne comprend le « geste » de l’artiste !

La légende nous éclaire : voilà un président « normal ». C’est un Français banal, mais qui habite dans un château et qui doit s’enquiquiner toute la journée dans son grand parc désert ; un milliardaire qui s’ennuie, comme le dessinateur Sempé savait les croquer. On comprend qu’il n’ait pas envie de rire, surtout s’il pense aux impôts et aux charges qu’il va devoir bientôt payer.

Suivez son regard

Son directeur de cabinet croit nécessaire de nous indiquer qu’il a le regard « tourné vers la France, avec à la fois beaucoup d’attention, beaucoup d’humanité et beaucoup de vigilance ».

On a, en effet, besoin de cette explication pour comprendre qu’il s’agit d’un homme politique. Mais un examen plus attentif de la photographie montre que, compte tenu de son orientation, l’homme ne nous fixe pas vraiment : il vise notre épaule droite et au-delà. Son regard passe donc au-dessus de nous. Mais que regarde-t-il ? L’horizon électoral ? La crise financière qui revient ? Les entreprises qui vont fermer ? Les futurs cortèges de « partenaires sociaux » ? On ne sait pas trop.

Une posture inconfortable

A l’évidence son sourire est indéfinissable. Il ne respire ni la joie de vivre ni la grande santé. L’inclinaison vers le bas de ses yeux n’arrange rien. Le propriétaire des lieux a le front dégagé, mais il a l’air préoccupé, crispé même. Comme s’il ne savait que faire.

Avancer ? Mais il ne le peut pas puisque ses jambes sont coupées : c’est un homme tronc qui nous regarde. Pivoter vers sa gauche ? Il irait encore plus dans l’ombre : vers le côté obscur de la force politique, en quelque sorte. Pivoter vers sa droite ? Difficile dans la position où il se tient : il va se faire un tour de reins. Reculer ? Mais il va se perdre dans ce grand parc désert et lugubre ! La photo nous montre qu’il se tient déjà dans une posture bien inconfortable !

Objectif atteint

Il paraît qu’il a fallu prendre 200 clichés avant d’arriver à celui-là. Les autres devaient être pires, sans doute ! Ce portrait tranche assurément avec celui de ses prédécesseurs et sur ce plan l’objectif de communication est atteint.

Ce portrait n’exprime pas, en effet, la solidité des institutions ni la grandeur de l’Etat comme au temps d’un De Gaulle ou d’un Mitterrand. Non : dénué de tous les symboles de l’autorité républicaine, le personnage paraît au contraire flotter dans sa photo, comme si ce rôle était trop vaste pour lui. Sans ses jambes, il manque d’assise.

Le portrait n’exprime pas vraiment non plus le mouvement ni les lendemains qui chantent : c’est une photographie qui ne se veut pas pausée, mais qui n’en est pas moins figée.

La photo n’exprime pas, enfin, la détermination qu’on attendrait de la part du capitaine quand la tempête menace. L’homme a l’air gentillet, mais ses bras sont ballants et ses mains ouvertes. Il ne tient rien, il ne s’appuie sur rien, il ne désigne rien. Il est là, c’est tout : enfoncé jusqu’à mi-cuisses dans ce parc, déjà englué dans la réalité.

C’est à sa manière, un portrait qui inquiète.

Michel Geoffroy (Polémia, 6 juin 2012)