Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Claude Bourrinet cueilli sur Voxnr et consacré au phénomène des tueries de masse aux Etats-Unis...

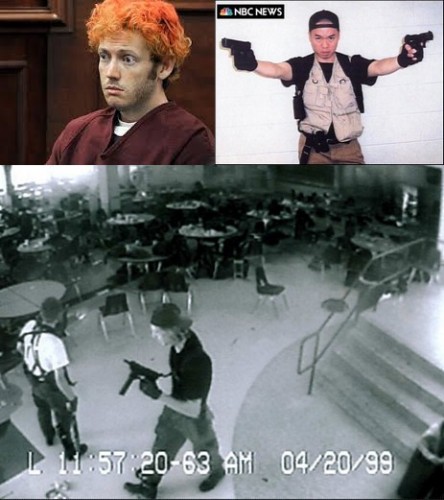

Aurora (2012) - Virginia Tech (2007) - Columbine (1999)

L'Amérique (auto)destructrice

La récente tuerie, la dernière d’une longue série, de l’école primaire Sandy Hook, à Newtown, dans le Connecticut, qui a provoqué la mort de 27 personnes, dont 20 enfants, a suscité, outre une émotion bien légitime, les déclarations traditionnelles, que l’on s’attend à entendre dans de telles circonstances.

Le lobby des armes à feu, incarné par la National Rifle Association, a encore une fois été dénoncé, mais l’on peut conjecturer qu’il n’y aura aucune suite à une mise en accusation, qui, pour autant, ne sert pas réellement à identifier le problème de fond qui mine la société américaine.

Pour expliquer les aberrations qui prolifèrent comme une pandémie, et qui meurtrissent aveuglément des innocents au gré des caprices des tueurs, les commentateurs ont à leur disposition une mallette de notions passe-partout, qui, outre l’argument majeur des 200 000 000 d’armes qui se baladent de l’Atlantique au Pacifique, usent tout le lexique fourni en matière de sociologie, d’éducation, et surtout de psychologie. On met l’accent, avec raison, sur la déstructuration des personnes, sur les conflits qui détruisent les liens familiaux, sur la désocialisation des individus enfermés dans un monde intérieur peuplé des fantasmes virtuels de l’internet, sur la haine, la jalousie, le ressentiment qui empoisonnent des consciences perverties par la société du spectacle, de la marchandise, et de la réussite à tout prix, sur la disparition des inhibitions, des tabous moraux qui rendent les gestes meurtriers anodins, banals. Tout cela est vrai, mais peu sont ceux qui dévoileront la cause ultime de ce désastre : l’Amérique elle-même.

Dans son passionnant ouvrage, « Stendhal et l’Amérique », Michel Crouzet a évoqué le désamour que l’auteur de Lucien Leuwen avait éprouvé pour la république américaine, après une période d’illusions démocratiques. Cette analyse d’un itinéraire que beaucoup connaîtront après avoir découvert la réalité du Nouveau Monde est en soi l’auscultation attentive d’une civilisation qui est la seule à avoir inventé, dans l’Histoire, une forme inédite de massacre, celui de ses propres enfants.

Stendhal a bénéficié, en lecteur exigeant, de nombreux récits de voyageurs tels que Victor Jacquemont, Basil Hall, Mrs Trollope, Miss Frances Wright, Félix de Beaujour, Volney, dont certains étaient de ses amis, et tous, des écrivains capables de prendre une distance critique. Il n’est pas anodin que Mrs Trollope, par exemple, Anglaise émancipée s’il en est, passa l’Atlantique Wigh, pour revenir Tory !

Stendhal, qui n’était pas réactionnaire, voyait dans l’Amérique, certes, le progrès, mais aussi la décadence, une régression de la civilisation. L’américanisme était l’avenir, mais il ne serait pour rien au monde devenu Américain. Le progressisme du Nouveau monde, extrémité occidentale de l’Europe, accentue la modernité, qui est arrachement à la sensibilité, jusqu’à son anéantissement. L’homo faber est avant tout l’homme destructeur. Si la volonté et le calcul y sont les instruments de sa liberté, elles servent aussi à maîtriser aussi bien l’être intérieur que la nature.

Stendhal oppose l’homo americanus au Français, sociable, galant, léger et peu rentable, et surtout à l’Italien, dont la passion rentrée peut éclater en folie destructrice, mais néanmoins civilisatrice, pour peu qu’elle soit sublimée par l’éros et la beauté, ces frivolités essentielles de l’humain différencié. L’archaïsme italien favorise l’épanouissement individuel et collectif, tandis que la perfection politique des Etats-Unis les plonge dans une crise permanente.

L’homme de raison des Lumières a porté dans ses bagages le progrès et l’ennui. Le négociant européen y est devenu roi. Dans le roman inachevé « Lucien Leuwen », le héros éponyme dit : « Prenez un petit marchand de Rouen ou de Lyon, avare et sans imagination, et vous aurez un Américain ». Un roi multiplié, plébéien, bassement calculateur, régnant sur un continent. Ce qui suffit à donner la mesure de la catastrophe historique que fut le triomphe des Anglo-saxons (Stendhal, à la suite de son ami anglais S. Sharpe, assure que « les Américains ne sont que la quintessence d’Anglais ») sur la terre des Amérindiens, et ce qu’elle fût devenu si les Français, qui s’occupaient plus de nouer des relations galantes avec les Indiennes que de bâtir une utopie biblique, avaient imposé leurs mœurs.

Au lieu de quoi on eut une sorte d’in-civilisation, la société industrielle de l’Angleterre poussée à son paroxysme, dont les traits sont amplifiés : moralité hyperbolique, puritanisme, austérité, répression du désir, rentabilité, productivité, brutalité des rapports économiques et sociaux, exploitation de la force de travail. Une Angleterre sans sa culture aristocratique de la différence, au demeurant. « L’homme n’[y] est mû que par trois idées : l’argent, la liberté et Dieu ». Avec une prédilection pour la première.

Ce qui pourra paraître paradoxal pour un contemporain est l’anti-rousseauisme de Stendhal. Il reprend, par l’idéologue Volney, les préjugés de Voltaire sur les « sauvages », qui, par nécessité, sont réduits à vivre misérablement, poussés par un besoin de subsistance précaire, sans imagination, sans dilapidation gracieuse des biens, qui est la condition indispensable pour que l’idée de luxe apparaisse, donc de plaisir, de raffinement, d’intériorisation du délice, et de la construction de rapports sophistiqués avec autrui. L’Indien est un barbare naturel, donc utilitariste. C’est pourquoi il est l’exact miroir de l’homme démocratique américain, uniquement préoccupé d’une économie matérielle d’accumulation des biens et de leur consommation mélancolique.

La table rase qui a initié un monde nouveau, quelle qu’ait été sa violence originelle, qui subsiste cependant autant dans la conscience profonde du descendant de pionnier, que dans l’attachement épidermique à la possession d’armes à feu, a eu pour effet d’effacer toutes les origines, les personnalités, les véritables différences. L’Américain moyen ne déteste rien tant que la supériorité ou l’originalité. La Terre promise est un pré uniforme où paît le troupeau de Dieu. Le brassage recrée le désert. La masse oppresse, le jugement, le droit, le contrat deviennent le seul critère assurant un lien entre des atomes exilés.

L’oppression du groupe est d’autant plus prégnant qu’elle n’est pas équilibrée par l’oisiveté cultivée, le loisir épicurien, la dilection gratuite, donc salvatrice. Hormis le travail et la prière, il n’y a rien. Ou tout, ce qui est la même chose. Il est même, et surtout, impossible de se rattacher à un passé, puisque le Nouvel Eden est à construire, et à universaliser. Le temps est à défricher, comme la frontière, et de façon violente. La forêt, la nature, les minerais, le territoire, les paysages, ne sont plus que des instruments de la puissance. Les voyageurs du XXème siècle ont été stupéfaits de découvrir combien le paysan américain, qui n’est plus un paysan, mais un spéculateur, ne s’attache ni à un lieu, ni à la beauté d’un endroit, ni même aux séductions existentielles qu’il offre : ils coupent tout, vendent, puis s’en vont. Le rapport à la nature y est brutal, irrespectueux. Les terres sont si nombreuses, si vastes, si étrangères, au fond, à l’identité des hommes qui en prennent possession, qu’il est vain de s’y arrêter, et, comme sur le Vieux continent, de les transformer en ces œuvres d’art que sont les paysages des nations européennes.

Nous touchons là l’une des sources de la violence endémique qui mine la société américaine, et qui en fait une des civilisations les plus anormales de l’histoire humaine, une des raisons pour lesquelles elle parviendra peut-être à subjuguer les autres civilisations, à les détruire, et à anéantir, avec elles, l’humanité.

Car si l’Europe s’est faite peu à peu, dans la longue durée, par une série de cultures conquérantes qui ont absorbé, sans les éradiquer, celles qui leur avaient succédé, des temps préhistoriques jusqu’au moyen-âge, la société américaine a supprimé tout ce qu’elle considérait comme le « mal », les Indiens, la culture européenne, le temps « mort », mais qui vit, pour instaurer ce qu’elle a toujours considéré come un destin manifeste, voulu par Dieu, sans distinction de la variété du monde et de la légitimité des autres visions du monde. En revanche, dès le néolithique, le terroir européen a pris forme, dans un équilibre sage et patient entre la nature sauvage et la nature domestiquée, entre la chasse, la cueillette et l’agriculture, entre la part libertaire de l’homme et sa portion sociale, perçue comme élévation vers une plus grande liberté, laquelle a toujours été perçue come une libération par rapport aux besoins biologiques de l’individu, donc des nécessités économiques. Cette prise en compte civilisationnelle des complexités humaines a produit le grand Art et l’amour fin, considérés comme des idéaux à atteindre par l’élite. L’esclavage réel n’est que celui de la rationalité instrumentale, qui ne donne que ce qu’elle vaut. L’homme se construit à partir de son affectivité, de sa sensibilité, de son monde intérieur, et de l’invention de nouvelles sensations, de tout ce qui éloigne du mécanique.

Qui veut faire l’ange fait la bête. A vouloir en finir avec la corruption, à quoi l’Américain réduit l’oisiveté aristocratique, le luxe et les plaisirs de l’art et de l’amour, on finit par dénaturer l’homme, par le déshumaniser, par rompre avec ce qui le constitue en tant qu’être sociable, à conjuguer la froideur standardisante aux brusques explosions pornographiques et meurtrières, les deux d’ailleurs se rejoignant dans l’usage immodéré du calcul.

Plutôt que la prolifération des armes à feu, que les journalistes et responsables politiques s’évertuent de combattre, comme si l’élimination de boutons sur la peau suffisait à faire disparaître une maladie, il vaudrait mieux se demander quelles sont les raison de fond d’un phénomène qui se répète, et s’amplifie. Toutes les règles drastiques de sécurité, et les tentatives d’éducation « civique », ne sont pas parvenues à prévenir un phénomène qui tend à se répandre partout où l’américanisation tend à déstabiliser les sociétés. De la Chine à la France, en passant par la Finlande ou l’Allemagne, la maladie gagne. Parfois, la pathologie s’adapte au terrain. En France, par exemple, il n’est pas rare qu’un père assassine femme et enfants avant de se donner la mort. Les modalités criminelles sont plus américanisées dans les pays du Nord, bien que la tuerie de Nanterre, le 26 au 27 mars 2002, nous ait livré un spécimen qui devrait réjouir le très californien groupe de « réflexion » Terra nova (tout un programme).Richard Durn apparaît en effet, par ses diplômes, son engagement dans le « camp du progrès », son ressentiment viscéral, comme un pur produit américanoïde.

Du reste, tous ces tueurs appartiennent à la société hypermoderne. Non seulement parce qu’ils prennent la peine, comme dans les meilleurs scénarii hollywoodiens, de se déguiser en « guerriers » de la nuit, avec tenue noire commando et force armes automatiques, mais ils utilisent internet pour gonfler leur ego dans une geste pathétique et dérisoire de narcissisme aigu, et, si possible, de faire perdurer leur image, comme ils ont, eux-mêmes, pu s’inspirer de celle de leurs sinistres devanciers.

Il est malheureusement certain que cette pathologie civilisationnelle va continuer de se mondialiser à mesure que le Nouvel Ordre mondiale s’universalise. Il est frappant, du reste, de noter que la tuerie de Newtown (dont le nom est révélateur) s’est produite dans une usine à éduquer, dans une école où plus de 600 enfants étaient rassemblés. La quantité, dans l’horreur, s’allie toujours avec l’atrocité, comme dans les abattoirs.Claude Bourrinet (Voxnr, 15 décembre 2012)