Les raisons de vivre et les raisons de mourir sont bien souvent les mêmes

Les raisons de vivre et les raisons de mourir sont bien souvent les mêmes. Tel était le cas indéniablement pour Dominique Venner dont le geste a cherché à mettre en accord profondément sa vie et sa mort. Il a choisi de mourir de la manière qui, disait il, constituait l’issue la plus honorable en certaines circonstances et en particulier lorsque les mots deviennent impuissants à décrire, à exprimer ce que l’on ressent. Dominique Venner est mort finalement comme il avait vécu, dans la même volonté, dans la même lucidité, et, ce qui frappe le plus tous ceux qui l’ont connu, c’est de voir à quel point toute sa trajectoire d’existence se situe dans une ligne à la fois claire et droite, une ligne parfaitement rectiligne d’une extrême droiture.

L’honneur au-dessus de la vie

Le geste accompli par Dominique Venner est évidemment un geste dicté par le sens de l’honneur, l’honneur au-dessus de la vie, et, même ceux qui pour des raisons personnelles ou autres réprouvent le suicide, même ceux qui contrairement à moi ne le trouvent pas admirable, doivent avoir du respect pour son geste, car on doit avoir du respect pour tout ce qui est accompli par sens de l’honneur.

Je ne vous parlerai pas de politique. En juillet 1967, Dominique Venner avait définitivement rompu avec toute forme d’action politique. Il regardait, en observateur attentif, la vie politique et il faisait connaître, bien entendu, son sentiment. Mais je crois que l’essentiel pour lui était ailleurs, et beaucoup de choses qui ont été déjà été dites aujourd’hui le montrent à foison.

Au dessus de tout, Dominique Venner plaçait l’éthique et cette considération première était déjà la sienne lorsqu’il était un jeune activiste. Elle est restée la sienne, lorsque peu à peu le jeune activiste s’est mué en historien, en historien méditatif, comme il le disait. Si Dominique Venner s’intéressait tellement aux textes homériques dans lesquels il voyait les textes fondateurs de la grande tradition immémoriale européenne, c’est que l’Iliade et l’Odyssée, c’est d’abord l’éthique : les héros de l’Iliade ne délivrent aucune leçon de morale, ils donnent des exemples éthiques, et l’éthique est indissociable, bien sûr, d’une esthétique.

C’est le beau qui détermine le bien

Dominique Venner ne faisait pas partie de ceux qui croient que le bien détermine le beau, il était de ceux qui pensent que le beau détermine le bien ; il croyait en l’éthique et les jugements qu’il portait sur les hommes, ce n’était pas tant en fonction de leurs opinions ou de leurs idées, mais en fonction de leur plus ou moins grandes qualités d’être, et d’abord de cette qualité humaine par excellence qu’il résumait en un mot : la tenue.

La tenue

La tenue, qui est une façon d’être, une façon de vivre et une façon de mourir. La tenue qui est un style, ce style dont il avait si bellement parlé, dans Le Cœur rebelle, son livre paru en 1994, et, bien sûr, aussi dans tous ses ouvrages et je pense plus particulièrement au livre qu’il avait publié en 2009 sur l’écrivain allemand Ernst Jünger, et dans ce livre Dominique disait très clairement que, si Jünger nous donnait, nous donne un grand exemple, ce n’est pas seulement par ses écrits, mais c’est aussi parce que cet homme, qui a eu une vie si longue et qui est mort à 103 ans, n’a jamais failli aux exigences de la tenue.

Dominique Venner était un homme secret, attentif, exigeant, et d’abord exigeant de lui-même ; il avait intériorisé en quelque sorte toutes les règles de la tenue : ne jamais se laisser aller, ne jamais se répandre, ne jamais s’expliquer, ne jamais se plaindre car la tenue appelle et va vers la REtenue. Evidemment, lorsque l’on évoque ces choses, on risque d’apparaître aux yeux de beaucoup comme l’habitant d’une autre planète, à l’époque des smartphones et des Virgin Mégastores, parler d’équanimité, de noblesse de l’esprit, de hauteur de l’âme, de tenue, c’est là employer des mots dont le sens même échappe à beaucoup, et c’est sans doute la raison pour laquelle les Béotiens et les Lilliputiens qui rédigent ces bulletins paroissiens de la bien-pensance que sont devenus les grands médias aujourd’hui ont été incapables pour la plupart de comprendre le sens même de son geste qu’ils ont essayé d’expliquer par des considérations médiocres.

Une façon de protester contre le suicide de l’Europe

Dominique Venner n’était ni un extrémiste ni un nihiliste et surtout pas un désespéré. Les réflexions sur l’histoire auxquelles il s’était livré pendant si longtemps l’avaient amené, au contraire, à développer un certain optimisme. Ce qu’il retenait de l’histoire c’est qu’elle est imprévisible et qu’elle est toujours ouverte, qu’elle fait les hommes, et que la volonté des hommes la fait également. Dominique Venner récusait toutes les fatalités, toutes les formes de désespoir.

Je dirais paradoxalement, parce qu’on ne l’a pas suffisamment remarqué, que son désir de se donner la mort était une façon de protester contre le suicide, une façon de protester contre le suicide de l’Europe auquel il assistait depuis tant de temps.

Un suicide d’espérance pensé comme acte de fondation

Dominique Venner ne supportait tout simplement plus de voir l’Europe qu’il aimait, sa patrie, sortir peu à peu de l’Histoire, oublieuse d’elle même, oublieuse de sa mémoire, de son génie, de son identité, vidée en quelque sorte de cette énergie dont pendant tant de siècles elle avait su faire preuve ; c’est parce qu’il ne supportait plus ce suicide de l’Europe que Dominique Venner lui a opposé le sien, qui, lui, n’était pas un suicide d’affaissement, de démission mais au contraire un suicide d’espérance.

L’Europe, disait Dominique, est en dormition. Il a voulu la réveiller. Il a voulu, comme il le dit, réveiller les consciences assoupies. Il faut donc être très clair sur ce point : il n’y a aucun désespoir dans le geste de Dominique Venner. Il y a un appel à agir, à penser, à continuer. Il dit : je donne, je sacrifie ce qui me reste de vie dans un acte de protestation et de fondation. C’est ce mot de « fondation », je crois, qui doit être retenu ; ce mot de « fondation » qui nous a été légué par un homme dont le dernier souci a été de mourir debout.

Un samouraï d’Occident

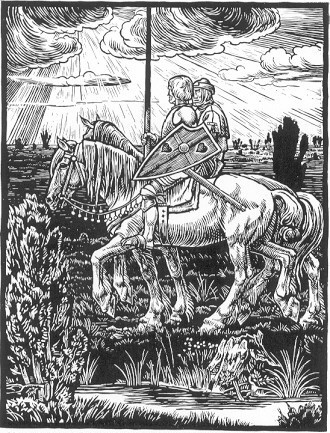

Dominique Venner n’était pas non plus un nostalgique, mais il était un véritable historien qui s’intéressait, bien sûr, au passé en vue de l’avenir ; il ne faisait pas de l’étude du passé une consolation ou un refuge ; il savait simplement que les peuples qui oublient leur passé, qui perdent la conscience même de leur passé, se privent par là même d’un avenir. L’un ne va pas sans l’autre : le passé et l’avenir sont deux dimensions de l’instant présent mais pas n’importe lesquelles : des dimensions de profondeur. Et dans cette démarche, Dominique Venner se souvenait, bien sûr, d’un certain nombre de souvenirs et d’images. Il avait le souvenir des héros et des dieux homériques ; il avait le souvenir des vieux Romains, de ceux qui l’ont précédé dans la voie de la mort volontaire : Caton, Sénèque, Regulus, tant d’autres. Il avait en mémoire les écrits de Plutarque et les histoires de Tacite. Il avait en tête le souvenir de l’écrivain japonais Yukio Mishima, dont la mort à tant d’égards ressemble tellement à la sienne et ce n’est certes pas un hasard si le livre, le dernier livre qu’il aura publié et qui va paraître d’ici quelques semaines et qui sera publié par Pierre Guillaume de Roux, s’appelle Un samouraï d’Occident : un samouraï d’Occident ! Et dans les images sur la couverture de ce livre Un samouraï d’Occident, on voit une image, une estampe, une gravure célèbre : Le Chevalier, la Mort et le Diable, de Dürer. Cette gravure, Dominique Venner l’a choisie à dessein. C’est à ce personnage du chevalier que Jean Cau, il y a quelque temps, avait consacré un livre admirable qui portait d’ailleurs ce titre : Le Chevalier, la Mort et le Diable. Dans l’une de ses toutes dernières chroniques, rédigée quelques jours à peine avant sa mort, Dominique Venner a précisément écrit un texte d’hommage à ce chevalier qui, dit il, chemine et cheminera, continuera toujours de cheminer, vers son destin, vers son devoir, entre la mort et le diable.

Le Chevalier, la Mort et le Diable : gravé par Dürer en 1513

Et Dominique Venner dans cette chronique relevait un anniversaire. C’est en 1513, il y a très exactement 500 ans, que Dürer a gravé cette estampe Le Chevalier, la Mort et le Diable, et cette insistance m’a donné personnellement une idée, un geste, que tout le monde peut faire, très simple : je suis allé voir les dates de naissance et de mort de Dürer, l’homme qui a gravé, il y a très exactement 500 ans, Le Chevalier, la Mort et le Diable, et je me suis aperçu que Dürer était né en 1471, qu’il était né le 21 mai 1471. Dürer est né un 21 mai, Dominique Venner a choisi de mourir un 21 mai. Si c’est une coïncidence, elle est extraordinaire, mais on n’est pas forcé de croire aux coïncidences.

Le cœur rebelle sera toujours là

Voilà ce que je voulais vous dire en souvenir de Dominique Venner qui maintenant est parti dans une grande chasse sauvage, dans un paradis où l’on voit voler les oies sauvages. Ceux qui l’ont connu, et moi je le connaissais depuis 50 ans, ceux qui l’ont connu se disent sans doute qu’ils ont perdu un ami ; je crois qu’ils ont tort, je crois que depuis le 21 mai 2013 à 14h42 ils doivent savoir, au contraire, qu’il sera désormais nécessairement toujours là. Toujours là aux côtés des cœurs rebelles et des esprits libres confrontés depuis toujours à l’éternelle coalition des Tartuffes, des Trissotins et des Torquemadas.

Alain de Benoist (31 mai 2013)