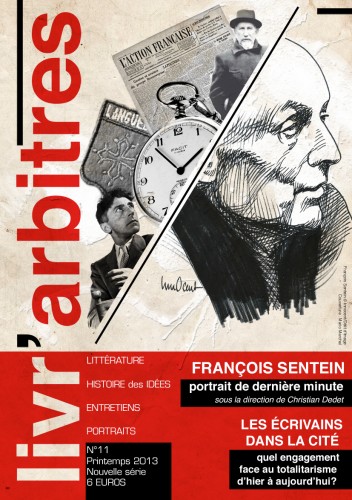

Nous reproduisons ci-un excellent point de vue de J.H. d'Avirac, cueilli sur Polémia et consacré à ces publicitaires, grassement payés par les exécutifs territoriaux, qui arrasent le patrimoine identitaire de nos villes et de nos régions...

Les impostures du marketing territorial

Territoires à vendre

Depuis trois décennies, les « territoires » cherchent à se vendre… se vendre à des investisseurs, des touristes ou des populations actives candidates à la migration, se vendre à leurs administrés. Cette hystérie marketing masque en fait un défaut de légitimité des collectivités, qui ont tendance à en rajouter d’autant plus en matière de communication que leur ancrage est faible et leur histoire inexistante. C’est évidemment le cas pour bon nombre de régions administratives françaises.

Rappelons simplement à cet égard que notre beau pays jacobin doit être le seul au monde à avoir confié, à la fin des années 1950, à un haut fonctionnaire commissaire général au Plan le découpage (depuis Paris) de nos belles provinces… évacuant de facto toute considération culturelle ou identitaire vécue comme contre-productive d’un point de vue administratif et économique, voire suspecte d’un point de vue politique. La création de collectivités « jeunes », désincarnées, artificielles a immédiatement suscité chez les élus, toujours prompts à saisir un drapeau même vide de sens, une volonté de création de notoriété, matérialisée par des budgets colossaux en matière de communication. Quelques années après… bis repetita, les intercommunalités, fraîchement collées entre les départements et la commune, venaient rajouter leur couche de gras au millefeuille hexagonal, avec les mêmes dérives, les mêmes réflexes, les mêmes logos et la même rhétorique. Enfin, quelques strates supplémentaires, pays et, plus récemment, métropoles ont progressivement saturé le paysage et les espaces de communication publique au risque de diluer les identités réelles encore bien enracinées chez nos concitoyens.En 2011, les seules régions ont dépensé jusqu’à 150 millions d’euros en communication, avec des pointes à 10 € par foyer fiscal, sans parler, bien évidemment, des dépenses cachées (plus du double selon certaines sources) des multiples associations subventionnées moyennant la mise en place du logo et de la signature « corporate » de l’institution régionale et des opérations de relations publiques/politiques faisant partie du package.

L’identité revue et corrigée par des communicants-idéologues

Disons-le tout net : les blasons, les patois et autres traditions embarrassent quelque peu les publicitaires de tout poil, qui se penchent sur les problématiques de communication des territoires comme on se penche sur une nouvelle marque de dentifrice. C’est bien d’un embarras culturel qu’il s’agit : rompus aux techniques de communication lessivière, à la néophilie (nouveauté pour la nouveauté), au « faire-moderne », ces Parisiens inquisiteurs impitoyables de la ringardise provinciale franchissent parfois le périphérique pour aborder « les territoires » comme on découvre la Yakoutie, le Kamchatka ou la Terre Adélie. Nouveaux évangélistes, détenteurs du vrai, du beau et de la branchitude, ils viennent moderniser la province pour la rendre présentable sur la scène internationale. Leurs anglicismes impressionnent l’élu local, leur dégaine Yamamoto amuse mais force le respect, leur accent crée des complexes à l’Occitan de souche. Quant à leurs théories labellisées sciences-po, grande école de commerce ou Boston Consulting Group, affichées sous format power point dernier cri abondamment illustrées, elles ne peuvent être contestées par un élu local, qui affiche au mieux un bac+3 et qui, selon l’un de ces pubards parisiens, sera « surtout sensible aux images ». Et puis il y a ces postures marketing dégoulinantes de prétention, telle la « disruption », anciennement défendue par l’agence BDDP aujourd’hui reprise par TBWA, qui finissent par aboutir à des signatures institutionnelles dont la juxtaposition confine au ridicule : « Only Lyon », « Nantes Just Imagine », « L’Aisne it’s open », « Strasbourg Europtimist », « So Toulouse », « I’Amsterdam », « Montpellier unlimited »… pour faire branché, faire anglais et en mettre plein la vue à l’élu qui, de toute manière, ne comprend rien. Si une démarche réellement identitaire et parallèle voit le jour, tel que ce fut le cas en Bretagne ou en Alsace, on s’en inquiétera comme s’en inquiéta Joshua Adel (directeur du pôle lobbying et communication politique de TBWA Corporate), qui parle d’ « irruption d’un repli identitaire et de régionalisme »…Le patron de cette agence, qui a pourtant pignon sur rue, n’hésite pas, du reste, à en rajouter en matière idéologique. N’est-il pas, sur d’autres fronts, le délégué général de la Forge, « think tank » fondé par Benoît Hamon et Noël Mamère, au lendemain de la défaite de la gauche en 2007, pour réfléchir à une alternative dans un esprit gramsciste… la conquête des esprits devant précéder l’action politique ! On se pince !

Voilà donc distillés au plus profond de nos provinces ignorantes, sous couvert de marketing territorial, de l’humanisme à deux balles, de la vigilance sur l’évidence et les menaces fantômes, de l’antiprovincialisme et de l’universalisme à tous les étages. L’identité devient diversité, les 4×3 valorisent les minorités, l’anglais stérilise le discours au nom de la quête de l’investisseur international, le différenciant s’efface devant le même. Un marketing de masse donc, qui s’oppose à un marketing de l’offre, qui, à l’inverse, partirait des incontournables spécificités des territoires pour nourrir un discours identitaire de simple bon sens, plus fédérateur pour les populations concernées, plus insolite et fascinant pour des publics-cibles extérieurs : une occultation organisée au nom d’une idéologie bien typée qui s’accommode fort bien d’un clientélisme des plus basiques.

Consensus et soupe tiède

Dans les services connexes du marketing territorial, les professionnels du genre ont un outil choc appelé « concertation », qu’ils servent à l’envi aux politiques locaux, tétanisés à l’idée de regrouper sous un même drapeau l’évêque et le marchand, les élus de tout bord, les territoires de tous niveaux, les associations et les institutions, les chambres consulaires et les francs-maçons, les agriculteurs et les femmes, les jeunes et les vieux, la presse et les amis politiques, toujours plus compliqués à gérer que les ennemis déclarés. C’est ainsi que des réunions-fleuves se mettent en place à grand renfort d’honoraires, aboutissant à une soupe tiède mais consensuelle… ce fameux consensus dont une illustre figure féminine de la politique britannique, récemment décédée, disait judicieusement qu’il est « ce que personne ne rejette, mais que personne ne croit ».

Comment en est-on arrivé à ce niveau d’amnésie qui prive nos provinces de leur capital identitaire et les conduit à accepter les lieux communs les plus éculés du politiquement correct ? A titre d’exemple, et ce sera le dernier, était-il absolument nécessaire que l’agence de développement de Midi-Pyrénées, comme bon nombre de ses consœurs, utilise dans les salons professionnels un visuel mettant en scène la frimousse, du reste bien charmante, d’une petite fille noire évoquant plutôt spontanément la France d’outre-mer ? Au cas où vous ne l’auriez pas compris, ce qui doit primer en l’occurrence sur l’identité, c’est bien ce fameux message d’ouverture à la « diversité », censé incarner la marque de fabrique d’un territoire moderne. Ceci au risque de faire disparaître les aspérités, les typicités, les richesses et l’ADN d’une terre et de ses hommes, qui ont façonné notre pays… leur légitime fierté étant, par la volonté de quelques prétentieux experts, devenue suspecte.

J.H. d’Avirac (Polemia, 13 juin 2013)