Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Geoffroy, cueilli sur Polémia et consacré au déclin de l'Europe...

Le XXIe siècle, siècle du déclin européen ?

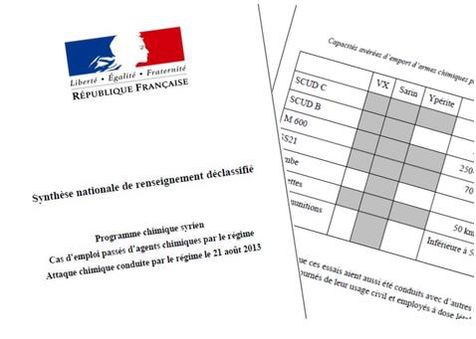

La XXIe conférence des ambassadeurs, réunie cet été, avait pour thème « La France puissance d’influence » : un choix bien symbolique qui renvoie à l’ambition de l’Union européenne de jouer les « soft power », posture dont on voit une nouvelle fois les piètres résultats dans la crise syrienne.

Une manipulation sémantique

Le fait d’accoler les termes puissance et influence constitue une manipulation sémantique, comme le concept de « soft power ».

Les puissants sont influents en raison même de leur puissance et de leur capacité de nuisance. Les Etats-Unis et Israël sont donc des nations influentes par exemple.

Par contre, l’inverse se vérifie beaucoup plus rarement : l’influence ne peut produire les mêmes effets que la puissance, en particulier lorsque des enjeux vitaux se trouvent en jeu.

Car il en va de l’influence diplomatique comme des arts martiaux : il s’agit d’un succédané à l’emploi de la force, donc une technique à l’usage des faibles. Il n’y a qu’au cinéma que les arts martiaux triomphent des hommes d’armes : dans la vraie vie c’est un peu différent.

On veut donc nous faire croire que notre influence se maintiendrait quand notre puissance et celle de l’Europe diminuent. C’est une tromperie.

Le déclin européen

Car le XXIe siècle se caractérise, au contraire par la marginalisation rapide et profonde de la présence, de la culture, de la puissance et de l’influence européennes dans le monde : un déclin plus profond, en tout cas, que lorsque Oswald Spengler publia en 1918 son célèbre ouvrage Le Déclin de l’Occident. Car même après les hécatombes de la Grande Guerre et de la révolution communiste, l’Europe possédait encore de nombreux atouts. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Beaucoup de nos concitoyens n’ont cependant pas conscience d’avoir changé d’époque. On leur a, certes, beaucoup parlé de la mondialisation, mais sans en dévoiler la véritable nature.

La mondialisation ne se réduit pas à l’ouverture des marchés ni à Internet, en effet. Elle se traduit avant tout par une profonde modification des rapports de forces entre les continents et les civilisations, comme l’avait analysé, parmi d’autres, Samuel Huntington, dans son livre Le Choc des civilisations : une modification qui s’effectue à nos dépens.

Mais l’oligarchie européenne et française n’a eu de cesse de masquer cette dure réalité, afin de cacher sa propre responsabilité dans le déclin européen. Il est temps d’ouvrir les yeux.

Marginalisation démographique d’abord

Le XXIe siècle se caractérise d’abord par la réduction de la part relative des Européens – c’est-à-dire des Blancs caucasiens, comme disent les Américains – à l’échelle de la population mondiale et cela sur tous les continents, y compris l’Europe où se produit leur « grand remplacement » programmé du fait de l’immigration. La natalité et la fertilité des Européens ne cessent de chuter, au contraire des autres ethnies, y compris aux Etats-Unis.

Or, jusqu’au début du XXe siècle l’Europe restait une zone de forte croissance démographique, dans un monde en général moins peuplé (sauf en Chine et en Inde). L’exemple de l’Afrique est édifiant sur ce plan : hier vaste continent peu peuplé, aujourd’hui bombe démographique.

Ce déclin démographique signifie qu’à l’aune des Nations unies, la voix des Occidentaux se fait déjà et se fera de moins en moins entendre. En outre, le rayonnement d’une culture ne se dissocie pas de la fertilité de la population qui la porte. Comment les Européens peuvent-ils croire au maintien de leur « influence » et de leurs « valeurs » alors que leur régression démographique –tant absolue que relative – est rapide ?

Marginalisation économique ensuite

La croissance économique – c’est-à-dire l’augmentation des dépenses et des richesses globales – n’est plus l’apanage des Européens. La France s’enorgueillit d’un « rebond surprise de la croissance » au second trimestre (Le Monde du 15 août 2013) à… 0,5%. On a les succès que l’on peut !

Mais l’ascenseur social se bloque et les classes moyennes s’appauvrissent, inversant un mouvement bicentenaire, partout en Europe. Sans parler des taux de chômage structurels élevés que connaissent désormais les Européens et qui n’ont rien à envier à ceux de la Grande Dépression des années 1930, même si les systèmes de « traitement social » les masquent en partie.

Mais pendant ce temps les usines tournent en Chine, en Asie du Sud-Est ou en Inde et encore en Amérique du Nord. On en vient à envier les taux de croissance de l’Afrique !

L’Europe n’est plus dans la course

Comme le soulignait le prix Nobel d’économie Edmund Phelps, ce déclin n’a rien d’accidentel car il recouvre un phénomène culturel plus profond : « L’histoire de l’innovation s’est arrêtée à la fin des années 1960 » en Europe (Le Monde du 29 août 2013), phénomène masqué par la bulle Internet et le développement exponentiel des télécommunications (dont les produits ne sont pas construits en Europe au demeurant).

E. Phelps relève que ces innovations ne concernent en réalité qu’un petit nombre d’industries. Car les grandes entreprises européennes ont axé leur développement sur l’ingénierie financière et la rentabilité à court terme et non pas sur l’innovation. La faible innovation provoque en outre une baisse de la productivité du travail. Il suffit d’ailleurs de voyager en Asie ou en Inde pour se rendre compte qu’il y règne une tout autre ambiance, un tout autre esprit et une tout autre activité que dans la vieille Europe, même si le niveau de vie y est différent.

Les Européens avaient jusqu’au début du XXe siècle le monopole de l’innovation et de la technique : ils l’ont perdu au profit de la côte Est des Etats-Unis, de l’Asie et de l’Inde, qui se trouvent aujourd’hui dans la même situation que le Japon au XIXe siècle. Après la phase d’appropriation – et de copie – des techniques utilisées par les « diables étrangers » viendra celle de leur développement propre et rapide.

Comme hier la marine russe de 1905 se croyait à l’abri dans ses vieux cuirassés poussifs, les Européens vont tranquillement au devant d’un futur Tsushima technologique.

Marginalisation militaire et stratégique aussi

On aborde rarement ce sujet car il est au surplus masqué par l’activisme médiatisé des Occidentaux qui adorent aller bombarder de loin et de haut (on est « chef de guerre » courageux, que diable !), à des fins « humanitaires », des pays souverains mais démunis des moyens de riposte, sous l’œil attendri des caméras.

Mais le recours aux armes hightech et aux drones ne modifient pas durablement les données de la géopolitique et de la puissance, d’autant que le reste du monde s’en dote à son tour rapidement, comme le montrent la prolifération nucléaire ou celle des forces navales.

Plutôt que d’interroger les candidats à l’élection présidentielle française sur le nombre de nos sous-marins, il serait plus judicieux de leur demander de citer les armements dont dispose le reste de la planète, y compris sur le pourtour de la Méditerranée ! Mais les autruches préfèrent regarder ailleurs…

Les mains molles

Car plus que les armements, c’est la volonté et la détermination de les utiliser qui compte finalement. Or l’Union européenne ne sait pas se décider sur des enjeux vitaux. Elle reste à la remorque de tous les événements car elle cumule tous les inconvénients : une multiplicité d’Etats et un « machin » bureaucratique central qui détruit toute souveraineté sans la remplacer par quelque chose de solide.

En outre, qui, en Europe, voudrait mourir pour la Commission européenne ? ou pour le droit à l‘avortement et le mariage des homosexuels ?

Il n’y a pas plus de martyrs européens qu’il n’y a de guerriers européens, à quelques rares exceptions près : seulement des professionnels en uniforme qui considèrent maintenant le combat comme une sorte d’accident du travail qu’il conviendrait que le commandement empêche (cf. la plainte déposée par les familles des victimes françaises de l’embuscade d’Uzbin en Afghanistan contre… la hiérarchie militaire).

Car les jeunes Européens ont désappris le sens du sacrifice et le métier des armes. On confie la défense désormais à des armées mercenaires car composées d’une part croissante issue des « minorités ». Les Européens n’osent même plus dire qu’ils font la guerre.

Rongée par l’individualisme, l’hédonisme, la repentance et la loi de Mammon, la génération européenne Peace and Love actuellement au pouvoir n’a en réalité plus rien à défendre sinon sa médiocre existence.

Il n’est que d’entendre les lamentations des bisounours européens devant la façon dont évolue la crise en Egypte pour se rendre compte de leur impuissance ridicule. Mon dieu, les militaires égyptiens ont violenté les islamistes en les expulsant de la Mosquée ! Mon dieu, le sang a coulé ! Peut-être, mais les islamistes paraissent mis hors d’état de nuire alors qu’ils prolifèrent en Europe.

Machiavel n’est plus italien mais égyptien, manifestement…

Marginalisation morale enfin

Les Européens ne savent pas non plus qu’ils se sont isolés du reste de la planète en se cramponnant à ce qu’ils nomment leurs « valeurs », un sport dans lequel l’oligarchie française excelle.

Les Européens présentent ces valeurs comme universelles mais de moins en moins de terriens les partagent ! D’ailleurs les Européens se révèlent déjà incapables de les faire respecter dans leurs propres banlieues et ils voudraient les imposer à toute la terre !

Car c’était une chose de prétendre incarner des « valeurs » et des « immortels principes » quand on possédait, seul, des canons et des machines à vapeur, c’est-à-dire quand l’idéologie s’accordait avec le nombre et la puissance. Mais lorsqu’on devient minoritaire, curieusement, le caractère « universel » desdites valeurs n’apparaît plus. Comme c’est bizarre…

Des valeurs méprisées

En fait, les valeurs que les Européens présentent toujours comme « universelles », pour se rassurer, sont incomprises par la majorité des terriens.

Par exemple, notre laxisme pénal étonne parce que la plupart des pays autres qu’européens punissent sévèrement les voleurs, les criminels et les délinquants, ce qui en général les dissuade de recommencer, n’en déplaise à Mme Taubira. Ils ne comprennent pas notre attitude bienveillante vis-à-vis de la drogue et des drogués. Pas plus qu’ils ne comprennent que nous gardions si mal nos frontières et notre nationalité : partout ailleurs qu’en Europe la police des frontières et les douaniers font leur travail scrupuleusement, même et surtout dans les pays touristiques. Ni que nous dégradions nos écoles et nos universités, alors qu’ailleurs on les respecte et que l’on conçoit l’accès au savoir comme un privilège.

Ils ne comprennent pas non plus notre lubie du mariage homosexuel, comme le montre le fait que la France ait dû renoncer à engager la révision des conventions matrimoniales la liant avec des Etats qui ne reconnaissent pas l’homosexualité comme un droit. Bref, ce mariage ne sera pas « pour tous », ce qui en dit long sur la réalité de la « puissance d’influence » dont se targue tant notre oligarchie ! Que dire aussi de la façon dont les pays musulmans et africains perçoivent notre féminisme obsessionnel…

Incomprises, ces valeurs apparaissent d’autant plus insupportables quand les Européens les invoquent pour s’ingérer dans la politique des Etats voire les agresser militairement. Et les militaires occidentaux de s’étonner de ne pas être accueillis en libérateurs dans ces pays !

Ces valeurs ne provoquent plus l’envie comme au XIXe siècle, mais au contraire le mépris : le mépris que l’on a pour la jobardise des Européens si généreux vis-à-vis de tous les étrangers, le mépris pour une Europe d’autant plus portée sur la « moraline » qu’elle est impuissante, le mépris que le tribunal de l’histoire a toujours eu pour les peuples décadents.

Europe, réveille-toi !

On pourrait multiplier les exemples de la dégringolade de l’Europe, mais rien n’y ferait.

Une conclusion s’impose : s’ils veulent continuer d’exister dans l’histoire, les Européens doivent percevoir le XXIe siècle comme un défi à relever et non pas comme la morne fatalité d’un déclin repeint aux couleurs du triomphe des « valeurs universelles ». Les bisounours officiels se trompent et nous trompent : le XXIe siècle sera dur et non pas « soft » pour l’Europe.

Beaucoup d’Européens ressentent les choses comme cela et enragent de voir dans quelle impasse l’oligarchie, l’œil dans le rétroviseur, les conduit.

Il est temps qu’ils se mobilisent pour réveiller la belle en dormition, avant qu’il ne soit trop tard.

Michel Geoffroy (Polémia, 10 septembre 2013)