L'esthétisme - contribution à l'identification de la problématique politique à venir

L'une des réalités massives de ce temps, c'est sans aucun doute l'effort consenti pour mettre la culture en général, et l'art en particulier, à la portée de tous, à la disposition de chacun.

C'est un fait d'observation qu'expositions, festivals, revues d'art, galeries, abondent, pullulent, surabondent. C'est un autre fait d'observation que le milieu qui produit de l'art constitue un monde relativement autonome, relativement réservé, et très fortement hiérarchisé. On a donc, grosso-modo, une double coupure, d'une part entre les producteurs d'art et les connaisseurs ("les artistes", "les critiques") et les simples consommateurs ("le public"), d'autre part entre les producteurs d'art peu valorisés ou dévalorisés ("les ringards", "les ploucs") et les producteurs d'art fortement valorisés ("les branchés", "les artistes" proprement dits).

La grande presse, les médias en général nous convaincraient volontiers que le "public" répond positivement à cette mise à disposition de l'art, de l'art branché évidemment, de l'art proprement dit, l'art des ringards et des ploucs servants de repoussoir aux véritables artistes, au même titre que les danses folkloriques et populaires par exemple. On doit cependant remarquer qu'au-delà du cercle des connaisseurs et des amateurs, désormais considérable il est vrai, ce n'est qu'après une sorte de "dressage" et de "conversion" à l'art véritable que le public se précipite "spontanément" vers les expositions, les rétrospectives et les foires d'art contemporain. ll faut alors creuser ceci et considérer que l'effort de dressage et de conversion du public à l'art véritable est considérable. Toute une flopée d'intermédiaires, eux même solidement convertis bien sûr, va assurer auprès du "public" une action d'inculcation de la croyance en l'art des artistes : journalistes plus ou moins spécialisés, rédacteurs de livres de vulgarisation, enseignants de tous niveaux, animateurs de musées. Tout cela est très bien fait, avec beaucoup de conviction et de crédulité chez les convertis et beaucoup de financement de la part des commanditaires et ce qui devient alors très difficile, c'est de garder une distance critique face au flux de discours des pédagogues de l'art véritable.

Malgré tout, "çà" ne prend pas absolument partout, et il y a encore bien des "petites gens" pour affirmer que l'art d'aujourd'hui "c'est n'importe quoi", que "ça ne veut rien dire", que "leur petite sœur en ferait autant", réactions dérisoires, réactions cependant. Le peuple, les "braves gens" semblent en tous cas profondément rétifs à la vénération des véritables artistes et de leurs œuvres, contrairement aux "petits bourgeois culturels" qui sont toujours prêts à suivre ce qui est dans l'air du temps quels qu'en soient les tenants et les aboutissants et qui craignent par-dessus tout de rater quelque chose qui les aiderait à monter sur "l'échelle sociale". Cette résistance implicite et malheureuse du petit peuple à l'art contemporain, il va falloir l'expliquer.

C'est désormais avec toute l'approbation et tout le soutien des pouvoirs financiers qui se mettent en place, c'est à dire en dernière instance avec l'approbation et le soutien du mondialisme le plus exacerbé et le plus aveugle (qui ose tenter de projeter sérieusement où il mène ?) que certains artistes prétendants sont intronisés artistes véritables.

C'est plus précisément uniquement grâce au soutien du "mondialisme financier" que les artistes qui comptent, dans le monde de l'art, vivent, et plutôt bien, de leur art qui devient l'art qui compte, simplement parce qu'il devient le seul art en position de se présenter comme tel, parce qu'il est le seul produit par des artistes qui comptent, le contenu de leurs enveloppes. C'est très simple et cela devient évident lorsque l'on se documente un tout petit peu sur le marché de l'art, les subventions, le mécénat. Le mondialisme qui s'installe ne contrôle pas seulement le monde de l'information, il contrôle aussi très largement le monde de l'art, et l'on pose ici que ce dernier contrôle est beaucoup plus inquiétant que le premier pour l'avenir de la pensée.

En tous cas, lorsqu'un artiste est ainsi révélé par les financiers et les critiques d'art associés, son nom et son œuvre ne tardent pas à être diffusés jusqu'au fond de nos provinces, grâce à la diligence des pédagogues de toutes sortes déjà évoqués, Les "nouveaux bourgeois" boivent, ou gobent avec délectation, les "nouveaux petits bourgeois" se précipitent pour ne rien rater, le peuple renâcle. Etrange chaîne idéologique. Reste donc à dominer ce processus par la pensée et à refuser de se laisser piéger par l'idéologie de l'art essentiellement respectable quelles qu'en soient les implications éthiques et politiques.

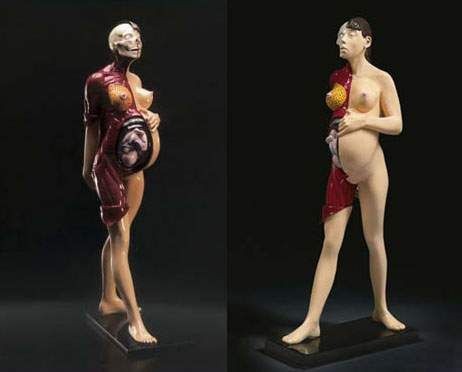

Lorsque l'on considère l'ensemble des œuvres d'art, des œuvres esthétiques produites, valorisées et diffusées par la "nouvelle bourgeoisie" (et il s'agit bien d'œuvres d'art, mais d'œuvres d'art "néo-bourgeoises", et c'est là le spécifique), on ne peut manquer de remarquer qu'elles introduisent toutes à une même disposition affective. Cette disposition affective, la notion de cynisme l'évoque assez bien. Mais il faut tenter d'être plus précis et plus spécifique et dire qu'il s'agit exactement d'acquérir, à travers l'art contemporain, une anesthésie affective, une distanciation morale, une capacité à regarder la souffrance et le malheur d'autrui sans velléité d'intervention. Ce regard glacé et distancié sur les pauvres, les faibles, les sans défense est la disposition affective profonde requise par le mondialisme et c'est à travers l'art contemporain qu'elle se diffuse et s'impose jusqu'à passer pour naturelle et constitutive de l'homme accompli.

Les spécialistes de la modernité, ce que l'auteur de ces lignes n'est pas, parviennent à distinguer, semble-t-il, parmi les petits cyniques glacés et incultes qui peuplent désormais nos villes "les rebelles", "les branchés", "les artistes" et enfin, au sommet sans doute, "les créateurs". On posera l'hypothèse que ces catégories ne sont pas très rigoureuses, se chevauchent souvent et qu'il n'est pas rare de passer de l'une à l'autre par un petit effort supplémentaire de glaciation mentale ou, à l'inverse, par un relâchement regrettable du devoir d'inhumanité constitutif de l'identité mondialiste-esthétisante en cours de maturation. Un publiciste vaguement anarchiste, aventurier discutable mais véritable esprit libre, avait eu au moins, à l'aube du vingtième siècle, une pensée fulgurante : "Dans les rues, on ne verra bientôt plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde pour y trouver un homme."

On a refoulé les inquiétudes de quelques écrivains qui, à la naissance du cinéma, avaient perçu la catastrophe qu'il pouvait induire, en ses usages les plus vulgaires, dans l'ordre mental : participation immédiate sans recul et réflexion, rythme imposé mécaniquement interdisant toute hiérarchisation et totalisation des affects, réalisme brutal s'opposant à toute distanciation et stylisation critiques chez le concepteur et donc à toute pensée élaborée chez le récepteur. Or c'est le cinéma le plus platement réaliste et bavard qui est passé au statut d'art majeur de ce temps. Mais ce n'est que par un usage idéologique du langage que l'on peut subsumer sous une même catégorie (l' "art") le travail de pensée et de stylisation d'un grand poète et le travail de mise en images réaliste d'un "scénario" par une "équipe" de "tournage" inculte. Pourquoi alors entretenir cette confusion entre l'art poétique, transmuant la réalité en un niveau supérieur de pensée, et les mises en boîte cinématographiques les plus opposées à l'exercice des facultés mentales supérieures ? Mais parce que le cinéma (nous voulons dire le cinéma réalistique et bavard, harassant le rêve et l'imagination) est l'industrie, qui a permis d'introduire progressivement et insidieusement la morale exigée par le mondialisme esthétisant et dont on a esquissé la description plus haut. Description que l'on peut compléter quelque peu en posant que l'esthétique néo-capitaliste habitue en permanence, et d'ailleurs dès la moins tendre enfance, à constituer la souffrance et le malheur des faibles (pauvres, malades et estropiés non néo-bourgeois, animaux) en spectacle. Cette morale, c'est celle, on l'a compris, de la bourgeoisie que l'on persiste à dire bohème et qu'il faudrait dire schizoïde glacée.

Les fonctions de cet apprentissage de l'anesthésie affective, de cette formation à la cruauté froide sont alors évidentes : il s'agit d'interdire la naissance et le développement de liens de solidarité dans le peuple, de transformer le peuple en une masse d'individus hargneux, méchants voire sadiques envers leurs compagnons d'hier. Ces individus ainsi atomisés, sans attaches, sauf aux doctrines de plus en plus cyniques diffusées successivement par le marché mondial deviennent alors de parfaites machines consommatoires, qui ont en outre l'avantage de contribuer efficacement et gratuitement, par simple non intervention, à l'extermination des ultimes résistances à l'arasement mondialiste. Lorsqu'il contribue, de très loin, à l'expulsion d'un pauvre, ou lorsqu'il jette un regard furtif à un vagabond qu'il ne secouera pas, le néo-bourgeois peut alors, lui aussi, pour quelques instants seulement mais en pleine connivence avec les créateurs contemporains, se sentir habité par une âme d'artiste.

Jacques-Yves Rossignol (Scriptoblog, 08 octobre 2014)