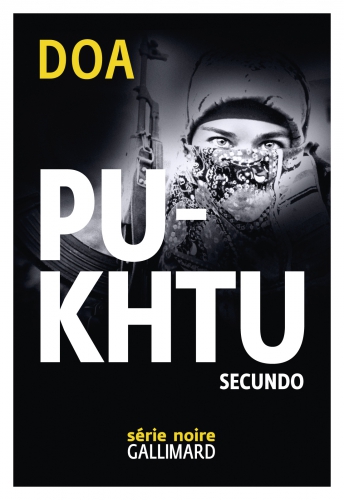

Les éditions Gallimard viennent de publier, dans leur collection Série noire, le second tome de Pukhtu, le polar géopolitique signé par DOA. Auteur puissant, DOA décrit en virtuose ce monde de l'ombre où se croisent espions, terroristes, mercenaires et mafieux. On lui doit déjà Citoyens clandestins (Gallimard, 2007) et Le serpent aux mille coupures (Gallimard, 2009) où figurent déjà certains des personnages de Pukhtu.

" Le terme pukhtu renvoie aux valeurs fondamentales du peuple pachtoune, l'honneur personnel – ghairat – et celui des siens, de sa tribu – izzat. Dire d'un homme qu'il n'a pas de pukhtu est une injure mortelle. Pukhtu est l'histoire d'un père qui, comme tous les pères, craint de se voir privé de ses enfants par la folie de son époque. Non, plutôt celle d'une jeune femme que le remords et la culpabilité abîment. Ou peut-être celle d'un fils, éloigné de sa famille par la force du destin. À moins qu'il ne s'agisse de celle d'un homme cherchant à redonner un sens à sa vie. Elle se passe en Asie centrale, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, et raconte des guerres ouvertes et sanglantes, des conflits plus secrets, contre la terreur, le trafic de drogue, et des combats intimes, avec soi-même, pour rester debout et survivre. C'est une histoire de maintenant, à l'ombre du monde et pourtant terriblernent dans le monde. Elle met en scène des citoyens clandestins."