Les éditions Léo Scheer viennent de publier le premier tome du Journal de Richard Millet, qui couvre les années 1971-1994. Auteur de plus de quatre-vingt livres, dont La confession négative (Gallimard, 2009) et Tuer (Léo Scheer, 2015), Richard Millet a publié cet automne aux éditions Léo Scheer un roman intitulé La nouvelle Dolorès.

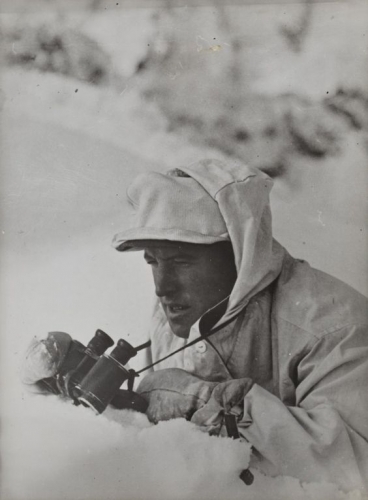

" À mesure que paraissent, dans La Revue littéraire, les pages du Journal, Richard Millet brûle les cahiers qui les rassemblent. Cette destruction est la condition pour qu’il accepte de livrer les traces de ce qui constitue une trajectoire : celle d’un écrivain qui a longtemps eu du mal à se dire tel, taisant des expériences fondamentales (découverte tardive de la sexualité, expérience de la ruralité, travail en usine, rencontre avec le Démon), en effaçant d’autres, comme la guerre du Liban, pour des raisons sur lesquelles il reviendra un jour.

Ce journal commence en 1971, et se poursuit jusqu’en 1994 : c’est un texte en mouvement vers un horizon de vie et d’écriture, dans l’espoir de sortir de la forteresse intérieure à quoi le condamnait une forme d’autisme. La guerre, la sexualité, la solitude, l’amour, la maladie, la musique, la littérature, la distance entretenue avec un monde que l’écriture apprend à aborder de biais, en constituent les grands thèmes.

On n’aura cependant pas là les « coulisses » d’une œuvre, ni le « making off » d’une trajectoire d’écrivain ; ce qu’on lira, dans ce texte, c’est le récit d’une expérience qui fait du journal une tentative pour exister non pas littérairement, mais dans ce dehors absolu qu’on appelle la vie. "