La Russie et le « monde multipolaire »

La Russie s’est adaptée à ce que l’on appelle le monde « multipolaire ». Mais, s’il semble bien que la Russie ait tiré, de gré ou de force, toutes les conclusions qui s’imposaient du fait de la multi-polarisation du monde tel n’a pas été le cas de l’Union européenne. C’est ce qui explique la montée des désaccords entre l’UE et la Russie, une montée qui date de bien avant la « crise ukrainienne » et les dramatiques événement de 2014-2015 et qui peut se constater dès les années 2003-2005.

Le monde multipolaire fut, pendant des décennies un objectif pour la politique étrangère de la France gaulliste puis Mitterrandienne. Mais il n’est devenu une réalité que depuis le début des années 2000, avec le constat d’échec de ce qui aurait pu être le « siècle américain »[1] et qui sera, probablement, le siècle chinois. Nous avons vécu l’avortement du siècle de l’hyperpuissance américaine. Non que les Etats-Unis ne soient aujourd’hui une puissance majeure, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine économique ou encore dans le domaine culturel. Les différentes « théories » sur un effondrement des Etats-Unis qui circulent de ci de là reflètent bien plus les illusions et parfois les délires de leurs auteurs qu’un état de la réalité. Les dirigeants de la Russie actuelle en ont parfaitement conscience. Mais, les Etats-Unis n’ont plus la capacité d’agir comme « l’hyperpuissance » qu’ils étaient devenus au moment de la dissolution de l’URSS. Le déclin des Etats-Unis est aujourd’hui un fait. Il constitue un des éléments du contexte du monde actuel.

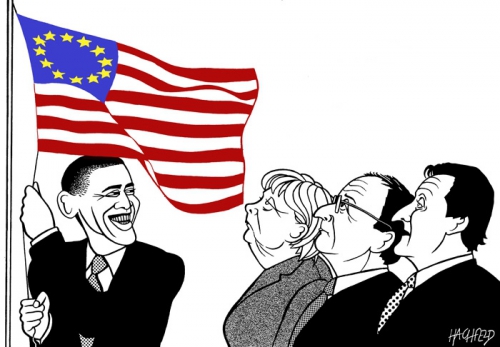

Ce fait a été analysé, et compris, par les responsables de la Russie. Et, sur ce point, il est frappant de constater les similitudes entre la politique russe et la politique étrangère gaullienne. Mais ce fait semble avoir largement échappé aux responsables des institutions européennes. Aujourd’hui, il est clair que, face au monde, la Russie et l’UE ne parlent plus le même langage.

Les conséquences de la fin de l’Hyperpuissance

La notion d’hyperpuissance a marqué les années 1990[2]. Elle reflétait l’hégémonie des Etats-Unis et fut mise en valeur dans ce que l’on appelle la « Première guerre d’Irak », c’est-à-dire les opérations de la coalition internationale visant à forcer Saddam Hussein à évacuer le Koweït. Le général Lucien Poirier, un des pères de la pensée stratégique française moderne, dressait un étonnant parallèle entre la « guerre du Golfe » et la victoire de Rome sur Carthage à Zama : « Après Zama, les vieux sénateurs romains répugnaient encore à reconnaître le destin de la Ville. Le désordre, dans une Grèce trop proche pour qu’il y fût tolérable, les contraignit nolens volens à étendre l’horizon ouvert par la victoire sur Carthage. Ils étaient embarqués. L’empire était en marche. Les analogies historiques sont toujours douteuses. Mais, après la fin du monde bipolaire, comment l’accident que fut la guerre du Golfe, nécessaire à la fois pour décoder le sens du passé et indiquer celui de l’avenir, ne porterait-il pas à imaginer cet avenir sous les traits d’un imperium américain…[3] ? »

Les États-Unis semblaient ainsi disposer, en ce début de la dernière décennie du xxe siècle, d’une totale suprématie, tant militaire qu’économique, tant politique que culturelle[4]. La puissance américaine rassemblait alors la totalité des caractéristiques du « pouvoir dominant », capable d’influencer l’ensemble des acteurs sans avoir à user directement de sa force (ce que l’on appelle le « soft power ») après la démonstration qu’elle venait de fournir. Elle était surtout capable d’établir son hégémonie sur l’espace politique international, en particulier en imposant ses représentations explicites et implicites ainsi que son discours[5]. Le fait que la coalition ait pu opérer avec la neutralité passive ou active de l’URSS et de la Chine, montrait bien que ces puissances, à l’époque, reconnaissaient le fait de l’hyperpuissance.

Or, dans les dix ans qui suivirent, les Etats-Unis vont gaspiller le capital acquis et être dans le même temps confrontés à la montée en puissance de la Chine et au retour de la Russie sur la scène internationale[6]. La stratégie américaine fut touchée au plus profond de ses fondements par les conséquences économiques, financières, politiques et idéologiques de la première crise financière du monde globalisé, celles de 1997-1999, puis par la crise de 2007-2009, crise dont le monde n’est d’ailleurs toujours pas sorti. La mise à nu des limites de la puissance des États-Unis et l’émergence (ou la réémergence) d’acteurs concurrents (Chine, puis Russie) ont été la partie visible du choc induit par ces événements. La crise de 1997-1998 a conduit de nombreux pays à modifier leurs stratégies économiques, et à adopter des politiques commerciales très agressives dont l’addition provoque aujourd’hui une fragilisation générale de l’économie mondiale. La partie invisible a peut-être été encore plus importante. Le discours néolibéral qui s’est trouvé brutalement dévalorisé, dans les représentations populaires comme au sein des cercles responsables voire au sein du Fond Monétaire International[7]. Si des notions telles que la politique économique nationale, la politique industrielle, la réglementation des flux financiers internationaux ou le protectionnisme sont redevenues légitimes, et ce alors que s’amplifie l’importance de la notion de démondialisation[8], c’est dans une large mesure à cette crise et au débat qu’elle suscita qu’on le doit.

Mais, le début du déclin des Etats-Unis s’est accompagné par une radicalisation de la politique de ce pays. Ce basculement a favorisé l’accès au pouvoir de ceux que l’on appelle les « néoconservateurs » ou neocons. La politique des neocons, a été construite sur une série de raccourcis idéologiques[9]. Elle allait à contresens de ce qu’aurait dû être le pouvoir d’une réelle hyperpuissance et a abouti aux désastres politiques, diplomatiques, mais aussi militaires que l’on a pu observer en Irak et en Afghanistan (et dont les conséquences ne sont pas épuisées car le soi-disant « Etat Islamique » découle de ces échecs) et aujourd’hui en Libye et en Syrie. Ces désastres ont déjà produit leurs effets. Sans le tournant de la politique américaine et l’échec de ce dernier, il y avait peu de chances que les liens entre la Russie, la Chine et les pays d’Asie centrale se cristallisent dans l’Organisation de Sécurité de Shanghai, première organisation de sécurité internationale post-guerre froide. On ne verrait certainement pas se développer de la manière dont il le fait, le triangle entre la Chine, l’Inde et la Russie ou une concurrence entre ces trois puissances (en particulier en Afrique) n’exclut nullement une réelle coopération stratégique.

Le choix de la Russie

La Russie a aussi fait un choix raisonné, et l’on pourrait dire aussi raisonnable, de se tourner vers l’Asie. Ce choix est important et marque une rupture importante dans la politique étrangère russe depuis 1750. La Russie se définissait comme une puissance européenne. Mais, ce choix n’est pas exclusif d’une priorité qui reste donnée à l’Europe et plus globalement au bassin de l’Atlantique. Ce choix est d’une importance capitale, tant en économie, alors que l’on voit l’Europe s’enfoncer dans la stagnation et dans la crise, mais aussi politique. Ce choix est la manifestation de la multipolarité du monde. Dans cette situation, il nous faut constater que l’Union européenne s’empêtre toujours plus dans la gestion au jour le jour, sans aucun recul, du problème des réfugiés et des migrants.

Les pays qui furent à la base de l’Union européenne avaient pourtant fait face à une autre crise des réfugiés, appelés alors « personnes déplacées » de 1945 à 1950, et ce alors qu’ils étaient dans des conditions économiques autrement plus mauvaises, la reconstruction des dommages de la seconde guerre mondiale étant loin d’être achevée, qu’aujourd’hui. Il peut donc sembler étrange qu’aujourd’hui, ces pays étant incommensurablement plus riches que dans l’immédiat après-guerre, ils soient dans l’incapacité de gérer cette crise. De fait, les pays de l’Union européenne oscillent entre des accords de court terme qui ressemble bien plus à une réaction face au chantage d’une autre puissance (la Turquie en l’occurrence) et la négation de règles auxquelles ils se prétendent attachés (comme les accords de Schengen).

La question de la répartition des réfugiés sur le territoire de l’UE a soulevé d’énormes difficultés, qui ne sont d’ailleurs pas résolues. Cette crise actuelle des refugiés est donc un symbole : elle montre que la construction européenne a épuisé ses effets et qu’elle constitue désormais un obstacle à la capacité de réaction des pays qui composent l’Union. La Grande-Bretagne pourrait bien, en juin 2016, en tirer toutes les conséquences en votant pour le « Brexit ». L’union européenne a été incapable de tirer les leçons du monde multipolaire et, de ce fait, elle est en train de sortir de l’histoire.

Que signifie la multi-polarisation du monde ?

Un monde multipolaire implique des règles qui soient acceptées par l’ensemble des participants. Mais, dire cela, ne revient pas remettre en question la souveraineté des Etats. Et ceci pour une très simple, et très bonne raison : le droit international, qui est nécessaire, est par nature un droit de coordination. Cela veut dire qu’une décision ne peut être prise qu’à l’unanimité des participants. Bien entendu, une telle situation peut permettre à l’un de ces participants de « bloquer » une décision si il considère que cette décision provoquerait un empiètement dramatique sur ses intérêts vitaux. Mais c’est justement à cela que sert ce système de l’unanimité : donner la garantie à chaque Etat que ses intérêts vitaux seront respectés.

Il faut donc ici revenir aux principes même droit international. La thèse de la « mondialisation » de l’économie, et plus généralement l’émergence de problèmes globaux, a été fréquemment évoquée pour justifier une réduction des pouvoirs des États au profit d’une montée en puissance d’organisations supranationales et des abandons progressifs de souveraineté.

Il y a là une série de confusions. Comme l’a montré Simone Goyard-Fabre, le fait que l’exercice de la souveraineté puisse être techniquement difficile, par exemple pour des raisons de complexité, n’affecte nullement la nature de la souveraineté : « Que l’exercice de la souveraineté ne puisse se faire qu’au moyen d’organes différenciés, aux compétences spécifiques et travaillant indépendamment les uns des autres, n’implique rien quant à la nature de la puissance souveraine de l’État. Le pluralisme organique […] ne divise pas l’essence ou la forme de l’État ; la souveraineté est une et indivisible[10]. »

Une tentative de réfutation de la pertinence de la souveraineté a été cependant produite par un auteur hongrois, Andras Jakab. Sa critique de la souveraineté est parfaitement convergente avec le discours tenu par l’Union Européenne[11]. Jakab se fonde sur les abus commis au nom du principe de souveraineté pour critiquer ce principe lui-même. Mais il ne peut en être ainsi que si l’abus démontre une incomplétude du principe et non de sa mise en œuvre. Viendrait-il à l’esprit des contemporains de détruire les chemins de fer au nom de leur utilisation par le Nazis dans la destruction génocidaire des Juifs et des Tziganes ? Or, ceci est bien le fond du raisonnement tenu par Jakab. Cet auteur en arrive alors à justifier un primat du légalisme au détriment de la légitimité. Mais, cette vision pourrait tout aussi bien justifier des abus dramatique, ainsi que le montre David Dyzenhaus. Dans son ouvrage, The Constitution of Law, il en produit une critique virulente. Il attaque ce qu’il appelle le positivisme juridique. Cette critique est fondamentale. Elle permet de comprendre comment l’obsession pour la rule by law (i.e. la légalité formelle) et la fidélité au texte (à une constitution comme à un traité international) tourne bien souvent à l’avantage des politiques gouvernementales quelles qu’elles soient. David Dyzenhaus évoque les perversions du système légal de l’Apartheid[12] en rappelant que cette jurisprudence avilissante tenait moins aux convictions racistes des juges sud-africains qu’à leur « positivisme»[13].

C’est pourquoi la souveraineté reste fondamentale dans le monde moderne. Elle, et elle seule, permet de définir une légitimité sans laquelle le principe de légalité peut n’être que le masque des pires tyrannies. C’est aussi pourquoi, et il convient de le rappeler, le droit international est nécessairement un droit de coordination et non un droit de subordination[14], ce que Poutine nous rappelle à sa façon dans son discours de Munich. Plus fondamentalement, l’idée d’opposer la souveraineté de la norme juridique des traités internationaux à la souveraineté démocratique des États renvoie à une ignorance profonde des origines du concept de souveraineté[15].

De fait, cette haine pour la souveraineté nationale, cette tentative constante de dissolution du principe de la souveraineté caractérise bien l’Union européenne. Ceci pourrait avoir pour but de faire naître une autre Nation. Et, si tel était le cas, on pourrait alors comprendre, sans toutefois nécessairement approuver, le projet. Mais tel n’est même pas le cas. En affirmant péremptoirement que l’UE est un projet « sui generis »[16], les dirigeants européens s’exonèrent de fait de tout contrôle démocratique, et veulent de cette manière supprimer la possibilité d’une contestation en légitimité. Dans les faits ils enterrent le principe de souveraineté nationale, mais sans le remplacer par un autre principe. Une conclusion que l’on peut tirer, dans le domaine des représentations, de l’avortement du « siècle américain » est qu’il contient sans doute le naufrage des tentatives d’une pensée politique « postmoderne » telle qu’elle s’est développée en Europe dans les années 1990, en particulier autour du projet de Traité constitutionnel européen[17].

On comprend alors tout ce qui oppose la Russie à l’Union européenne qui s’est aventurée dans l’impasse d’une pensée dite post-moderne, qui, ici comme ailleurs, s’est avérée un échec[18].

La notion russe de « démocratie souveraine »

Face à ce processus de constitution d’un monde multipolaire, les dirigeants russes ont formulé la notion de « démocratie souveraine ». Cette dernière vaut beaucoup mieux que l’usage instrumental qui a pu en être fait. Dans son discours de Munich de 2007, et depuis à de multiples reprises, Vladimir Poutine a exprimé le constat qu’il ne saurait y avoir d’organisation de la communauté des nations sans le respect de la souveraineté de chacune d’entre elles. Il a aussi exprimé le constat qu’il ne pouvait y avoir de légalité (le droit international) sans existence d’une légitimité, et que cette dernière ne saurait se construire, dans un univers structuré par des intérêts divergents et des valeurs multiples, que sur la base de la souveraineté[19].

Cette démarche en politique internationale est cohérente avec la définition par celui qui était en 2006 et 2007 le premier adjoint au chef de l’administration présidentielle russe, Vyacheslav Surkov, de la notion de « démocratie souveraine »[20].

On peut considérer que cette notion, qui justifie certaines restrictions apportées au fonctionnement d’organisations étrangères, est purement instrumentale. Qu’elle soit utilisée en ce sens est certain. Mais, cela ne remet pas en cause cette notion. Le cadre politique en Russie est aujourd’hui tel que les dirigeants russes n’ont nullement besoin de produire un concept pour justifier des mesures restrictives, que l’on trouve ces dernières justifiées ou non. Ils auraient pu prendre des mesures visant à contrôler ou restreindre l’action des ONG et des mouvements politiques sans faire le détour d’une construction théorique. Celle-ci n’est pas nécessaire pour que de telles mesures soient largement acceptées aujourd’hui par la population russe.

Si l’usage instrumental de la notion de « démocratie souveraine » ne doit donc pas être écarté, il serait dangereux de la réduire à ce dernier. La tendance de la plupart des observateurs à ne voir dans cette notion qu’une simple construction ad hoc visant à justifier des mesures répressives est une erreur. On est en présence d’une démarche originale pour penser la relation entre démocratie et souveraineté dans le contexte « post-impérial » russe, mais aussi mondial, à la suite de l’échec du projet hégémonique américain. Le ralliement à ce concept d’Andreï Kokochine, qui fut l’un des penseurs des relations internationales de l’URSS gorbatchévienne, est aussi très significatif[21]. Au-delà des échanges de l’été 2006, les thèses de Surkov ont acquis progressivement une importance considérable. Elles ont ainsi largement inspiré une partie du discours tenu par le « parti du Président », Russie Unie lors des élections législatives de décembre 2007.

Surkov, pour construire son argumentation, prend appui sur une citation d’Ernesto « Che » Guevara, qui distingue les pays réellement souverains de ceux qui n’ont que l’apparence de la souveraineté et dont la politique est en réalité aux mains des multinationales. Ainsi, la notion de « démocratie souveraine » ne réclame pas seulement un contrôle sur les organisations contrôlées de l’extérieur qui interviennent dans la vie politique russe, mais aussi sur les entreprises dont l’activité économique a un impact direct sur le contexte de la mise en œuvre ou de la conception des choix politiques. Dans la manière même dont il argumente, Surkov met en œuvre une problématique de la pertinence des formes légales et juridiques dans des contextes socio-économiques marqués par une très forte asymétrie de la distribution des richesses et du pouvoir économique. Cette problématique, dans un monde marqué depuis la vague néolibérale de la fin du xxe siècle par l’explosion de ces asymétries (et l’on connaît tous le débat qui a lieu tant aux Etats-Unis qu’en Europe sur le « 1% » le plus riche de la population), est indiscutablement pertinente.

Cette notion de démocratie souveraine contient aussi une référence explicite à Franklin Delano Roosevelt, dont le 125e anniversaire fut l’occasion d’une importante réunion politique à Moscou le 8 février 2007[22]. Surkov n’est pas le premier en Russie à considérer que Roosevelt, et plus particulièrement l’homme du New Deal et du contrôle sur la grande industrie entre 1941 et 1945, est un exemple de « capitalisme civilisé »[23]. Vladimir Poutine lui-même avait repris à son compte la référence directe à Roosevelt et à son conflit avec la Cour suprême au sujet des lois du New Deal dans son message à la Douma du 10 mai 2006. Evgueni Primakov, dont l’action de septembre 1998 au printemps 1999 fut indiscutablement le début du renouveau russe, a aussi fréquemment cité Roosevelt comme un exemple[24].

L’intervention de V.J. Surkov lors du 125e anniversaire de Roosevelt précise la notion de « démocratie souveraine ». Le lien entre souveraineté et démocratie est autant interne (« l’oligarchie et la bureaucratie ne doivent pas séparer les pouvoirs en place du peuple et aliéner ce dernier » et « il n’y a pas de véritable liberté pour les pauvres ») qu’il est externe (« les relations internationales ne doivent pas être mues par les firmes multinationales et l’agression »). La notion de souveraineté ne se construit donc pas seulement dans une opposition à une ingérence étrangère, mais aussi dans une opposition à la capacité de certaines forces sociales internes à vider l’exercice de la démocratie de son contenu réel. Interpréter dans ce contexte la notion de souveraineté uniquement dans le contexte des relations de l’État-nation avec les autres acteurs des relations internationales est clairement une erreur et un contresens. La souveraineté, sous la plume de Surkov, renvoie à l’exercice réel par le peuple de son pouvoir politique, au-delà du simple respect des règles et des procédures. Quelle qu’ait pu être l’évolution ultérieure du personnage, son nom restera attaché à ce moment où il sut faire renaître dans le contexte de la Russie la notion de démocratie et celle de souveraineté.

La mise en pratique de la démocratie souveraine

Il est alors frappant que la construction de la notion de démocratie souveraine ait eu lieu dans les années qui ont vu le monde multipolaire devenir une réalité. Mais il est aussi très symbolique que cette notion ait vu le jour en Russie.

Cette notion tire en réalité son origine de la pensée politique européenne depuis le XVIème siècle. Elle est très fidèle dans son esprit à l’œuvre de Jean Bodin dont on a dit, dans un ouvrage récent[25], à quel point sa pensée était fondamentale dans le monde moderne. Elle aurait pu, et en un sens elle aurait dû, être produite en France, ou en Europe. Mais, l’Europe est aujourd’hui épuisée. Elle s’abandonne aux délices pervers de la servitude volontaire, que ce soit en tant qu’Union européenne, dans sa relation envers les Etats-Unis, ou que ce soit dans le cadre de chaque pays membre de l’Union européenne. Le succès des idées néoconservatrices en France, au moment même où leur nocivité et leur incapacité à rendre compte de la complexité des relations internationales étaient pourtant avérées, est symptomatique de cette relation quasi-coloniale que certaines fractions de nos élites entretiennent avec les Etats-Unis.

Dans les faits, cette soumission des élites à la politique des Etats-Unis se manifeste sur de nombreux points, qu’il s’agisse des relations avec la Russie ou de la signature de ce traité désastreux, le Traité de Libre-Echange connu comme TAFTA. Et, la tragédie de cette situation est que les élites, en particulier en France, ont succombé à l’influence américaine au moment historique ou le vieux rêve gaulliste de monde réellement multipolaire, était en train de devenir une réalité. La Russie, sur ce point, s’avère la véritable héritière du projet gaullien.

Les élites, que nous le considérions dans le cadre français ou dans celui de l’Union européenne, sont désormais parfaitement déconsidérées et elles ont perdu toute légitimité. Il est temps qu’elles soient balayées. Comme l’écrivait Thomas Bottomore[26], l’histoire est un cimetière d’élite !

Jacques Sapir (RussEurope,

Notes

[1] Sapir J., Le nouveau XXI siècle, Paris, le Seuil, 2008.

[2] Richardot, P. Les États-Unis, hyperpuissance militaire à l’aube du XXIe siècle. Economica, 2005. Collection : Hautes études stratégiques (ISC).

[3].Lucien Poirier, « La guerre du Golfe dans la généalogie de la stratégie », Stratégique, n° 51/52, 3e et 4e trimestres 1991, p. 69-70.

[4] Védrine H., « Les États-Unis : hyperpuissance ou empire ? » in Cités, 2004/4 (n° 20), pp. 139-151.

[5].Robert A. Dahl, « The concept of power », Behavioral Science, vol. 2, n° 3, 1957, p. 201-215.

[6] Védrine H., « Que reste-t-il de l’hyperpuissance? », in Géoéconomie, août – septembre – octobre 2013.

[7] Ostry J.D., Loungani P., et Furceri D., « Neoliberalism: Oversold? », in Finance & Development, Juin 2016, Vol. 53, No. 2.

[8] Sapir J., La Démondialisation, Paris, le Seuil, 2010 ; De Kerdrel, Y., « Et maintenant la démondialisation », in Le Figaro, 27 mai 2016, http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2016/04/27/31007-20160427ARTFIG00040-et-maintenant-la-demondialisation.php

[9]. Voir Fukuyama F., After the Neocons. America at the Crossroads, New Haven, Conn., Yale University Press, 2006 ; trad. fr. de Denis-Armand Canal, D’où viennent les néoconservateurs ?, Paris, Grasset, 2006.

[10] Goyard-Fabre S., « Y a-t-il une crise de la souveraineté ? », Revue internationale de philosophie, vol. 45, n° 4, 1991, p. 459-498, ici p. 480-481.

[11] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l’intégration européenne », in Jus Politicum, n°1, p.4, URL : http://www.juspoliticum.com/La-neutralisation-de-la-question,28.html

[12] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991.

[13] Dyzenhaus D., The Constitution of Law. Legality In a Time of Emergency, Cambridge University Press, Londres-New York, 2006.

[14] Dupuy, René-Jean, Le Droit international, Paris, PUF, 1963.

[15] Voir Sapir J., « L’ordre démocratique et les apories du libéralisme », Les Temps modernes, n° 610, septembre-novembre 2000, p. 309-331.

[16] Comme Manuel Barroso, Barroso J-M., Speech by President Barroso: « Global Europe, from the Atlantic to the Pacific », Speech 14/352, discours prononcé à l’université de Stanford, 1er mai 2014

[17] Voir Wenzel N., « It works in practice, but will it work in theory ? Toward a research agenda on the emergences of constitutional culture into constitutional order », George Mason University, document de travail, 2003.

[18] Voir Barré, J-F., « Déconstruire » le « postmodernisme » in L’Homme Année 1999 Volume 39 Numéro 151 pp. 267-276 : voir aussi Godelier M. Sciences sociales et anthropologie, Paris, CNRS Éditions, 2011.

[19] Point que j’ai personnellement développé dans « L’ordre démocratique et les apories du libéralisme », art. cité.

[20] Les positions et les argumentaires de Vyacheslav Surkov se trouvent sur le site du parti « Unité de la Russie », www.edinros.ru .

[21] Voir Kokoshin A., « Real sovereignty and sovereign democracy », Russia in Global Affairs, n° 4, 2006, octobre-décembre. Le texte a été publié en russe sous la forme d’une brochure : Andreï Kokochine, Suverenitet, Moscou, Evropa Publishers, 2006.

[22].Cette réunion se tint à l’Institut des relations internationales, en présence de William J. Burns, ambassadeur des États-Unis en Russie, ainsi que de nombreux historiens et économistes. L’intervention de Vyacheslav Surkov est disponible sur http://english.pravda.ru/russia/politics/87376-Vladmir_Putin-0 .

[23] Dans un article publié le 6 février 2007 dans la Krasnaja Zvezda, l’académicien Andreï Kokochine souligne lui aussi les mérites de Roosevelt en insistant sur son conflit avec le big business dans le cadre du New Deal.

[24] L’auteur de ces lignes a eu l’occasion à plusieurs reprises de discuter de ces points avec M. Primakov après 1999. La dernière intervention publique d’Evgueni Primakov sur ce thème fut une longue interview sur la chaîne de télévision NTV le dimanche 28 janvier 2007.

[25] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Paris, Michalon, 2016.

[26] Bottomore T., Elites and Society, Londres, Watts, 1964