Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Jean-Patrick Arteault cueilli sur Voxnr et consacré à la question européenne.

Jean-Patrick Arteault collabore à la revue Terre & Peuple Magazine. Il est l'auteur de Pour une boussole métapolitique (Editions de la Forêt, 2020) et de Comprendre le mondialisme et les origines de l’État profond occidental (Terre et peuple éditions, 2022).

L’Europe n’est pas réductible au nationalisme blanc

Précisons d’emblée que le « nationalisme blanc » n’a rien à voir avec une quelconque idée de « suprématisme blanc ». Seuls les ignares ou les idéologues gauchistes médisants peuvent le soutenir. En réalité, dans cette idée de « nationalisme blanc », née dans le monde anglo-saxon en général et aux États-Unis d’Amérique en particulier, il n’y a aucune connotation agressive, conquérante ou impérialiste. Bien au contraire, il s’agit de la posture défensive et protectrice de certains Américains blancs qui se perçoivent comme membres d’une race en voie d’extinction. Plus qu’une volonté de domination, il y a la volonté d’organiser, de manière séparée, ce qui peut être sauvé d’un monde perçu en rétraction.

Il n’y a dans cette posture aucun optimisme quant à l’avenir. Cette position, qui est ultra minoritaire dans son pays d’origine, s’est faite jour dans un contexte où ces Américains blancs constataient la simultanéité de la stagnation démographique et du vieillissement des populations d’origine européennes, de la croissance démographique des populations noires et des populations latinos par voie d’immigration et de natalité plus élevée que celle des Blancs avec, pour perspective, une perte de la majorité numérique blanche dans la seconde moitié du XXIe siècle. Le tout se produisant dans un pays né de l’immigration européenne volontaire, fondue dans une matrice anglo-saxonne, de l’immigration noire largement contrainte par la traite et d’une immigration hispanique issue de la colonisation espagnole et revancharde, un pays, soulignons-le, qui n’a jamais réglé les problèmes raciaux qu’il a souvent délibérément construit et qui empirent de nos jours.

Depuis quelques années, en Europe même, devant la montée d’une immigration, essentiellement africaine, encouragée pour des raisons économiques par l’oligarchie occidentaliste et justifiée idéologiquement par les gauchistes culturels qui la servent, parfois sans le savoir, cette option du nationalisme Blanc a été reprise par quelques racialistes européens. Ils y voient un point d’appui pour résister à une vague qui leur paraît analogue à celle qui frappe les Blancs des États-Unis.

En réalité, si le « nationalisme Blanc » peut se concevoir aux États-Unis dans une population blanche elle-même résultat de vagues d’immigration qui se sont plus ou moins mélangées entre elles en perdant, pour l’essentiel, leurs spécificités d’origine, c’est moins vrai en Europe où les populations blanches des divers pays restent majoritairement empreintes de leurs consciences culturelles, régionales et nationales respectives, pour autant qu’elles n’aient pas totalement sombré dans l’américanisme, ce qui est un autre débat. Les Américains blancs vivent, quant à eux, dans un pays où les acquis culturels et historiques sont relativement faibles comparés à ceux des pays européens (chaque groupe y conserve les références plus ou moins affadies ou conscientes de son pays d’origine), où l’appartenance socio-économique est survalorisée et dont la taille permet encore le séparatisme résidentiel. D’une certaine manière, le seul point fédérateur, outre le drapeau et la Constitution, qui peut donner aux Américains une cohésion spécifique est bien le facteur racial. Même la religion ne peut pas vraiment jouer le rôle de fédérateur de l’identité car les autres groupes raciaux partagent aussi les principales religions pratiquées par les Blancs et ces religions, la plupart issues de la matrice chrétienne, sont de vision du monde universaliste, ce qui n’aide pas à la préservation d’une identité particulière. Il ne reste donc que le facteur racial comme facteur unificateur des Blancs américains (et des autres !), ce qui reste tout de même un peu pauvre, comme une sorte d’identité a minima.

Pour ce qui est des Européens, la situation est différente même dans la confrontation avec l’immigration allochtone, et même en tenant compte d’une certaine américanisation des mœurs. Un Européen, questionné sur son identité, répondra spontanément par la référence à son identité ethno-régionale (s’il a conscience d’en avoir une, ce qui n’est pas le cas de tous les Européens) et/ou à son identité nationale. Car, pour la grande majorité des Albo-Européens d’Europe, il n’y a pas eu de rupture dans la continuité locale et nationale des générations. Les Albo-Européens sont des autochtones sur leurs terres et peuvent appuyer cette autochtonie par une résidence continue multiséculaire, voire multimillénaire.

Sauf pour les microgroupes politisés déjà sensibilisés à la problématique raciale, la découverte par les Européens des diverses nations qu’ils sont Blancs au sens identitaire est assez récente et encore marginale. Ceux qui ont vraiment voyagé (c’est-à-dire en allant au contact des populations étrangères et non en se cantonnant à la fréquentation des amas de touristes) ou ceux qui ont eu à travailler longuement en Afrique ou en Asie ont pu découvrir leur « blanchité » dans le regard des autres. Mais la plupart de ceux qui ont toujours résidé en Europe ne commence à la percevoir que depuis la stigmatisation publique et médiatique dont ils font l’objet et par les insultes et les revendications « indigénistes » et « décoloniales », phénomène assez récent.

En d’autres termes, c’est le racialisme, voire le racisme, des Noirs et des Maghrébins qui est peut-être en train d’amener certains Albo-Européens d’Europe à se percevoir comme Blancs, ou, en tout cas, à intégrer ce facteur racial à leur conscience identitaire. Et, visiblement, pour le meilleur et pour le pire. Car, ils ne sont pas rares les Blancs européens qui acceptent de se voir moralement à travers les yeux des Noirs et des Maghrébins… Cela entraine, au mieux un sentiment ethno masochiste de dévalorisation, au pire un engagement de type renégat) contre l’albo-européanité raciale et culturelle elle-même.

Devant la nouveauté de cette offensive racialiste africaine totalement décomplexée, il est probable que les groupuscules politisés déjà évoqués voient leur nombre s’étoffer un peu du fait de cette prise de conscience, mais on doutera que la seule référence raciale suffise à enclencher un mouvement politique massif s’il ne s’appuie pas sur une conscience culturelle charnelle identitaire et autochtone, à la fois locale et nationale. De ce point de vue, les Albo-Européens, quand ils sont sur leurs terres, ont un patrimoine culturel et politique sur lequel il serait idiot de ne pas s’appuyer. Quand on est Albo-Européen, on n’est pas seulement un Blanc mais un Autochtone breton, catalan, alsacien… et français, ou tyrolien et autrichien ou bavarois et allemand, etc. La pénétration allochtone, du fait de l’immigration de masse, vient compliquer ce ressenti identitaire par la pression sociale, culturelle et politique qu’elle représente, mais elle ne l’annule pas.

Par ailleurs, on ne saurait exciper du caractère massif de la colonisation de peuplement de ces dernières décennies qui pose bel et bien aux pays européens un problème existentiel, l’inutilité de se préoccuper des questions d’organisation politique à l’échelle des pays européens, comme de l’Europe en général. La question de l’immigration et de ses conséquences, comme l’enjeu de la nécessaire remigration, ne seront pas traités par des slogans ou l’organisation de microgroupes survivalistes. Elles devront être prises à bras-le-corps par une vraie démarche politique globale qui saura apparaître comme une alternative crédible aux yeux des autochtones non renégats.

L’Europe n’est pas l’Union européenne

L’un des éléments les plus énervant des conversations sur l’Europe, c’est la confusion systématiquement faite entre « Europe » et « Union européenne » au point d’entendre dire couramment « l’Europe » quand on veut désigner « l’Union européenne ». Bien entendu, l’U.E. joue sur cette confusion et l’entretient. C’est de bonne guerre de propagande pourrait-on dire, mais c’est tout ce qu’il y a de plus faux.

L’Europe est un support géographique peuplé par des communautés humaines multimillénaires dotées de cultures cousines très tôt différenciées par l’histoire). Ce sont ceux que nous appelons, au sens fort, les Albo-Européens.

L’Union européenne est une organisation interétatique, née par le Traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, prenant la relève des Communautés Économiques Européennes issues du Traité de Rome entré en vigueur le 1er janvier 1958. La C.E.E. était elle-même le prolongement de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier crée par le Traité de Paris, entré en vigueur le 23 juillet 1952. L’Union européenne, en réalité, est le résultat d’un processus initié dès les années 20 du XXe siècle dans les cercles de l’occidentalisme.

Il y a en effet une préhistoire de l’U.E. avec trois influences directrices : le mondialisme occidental anglo-saxon, essentiellement britannique à cette époque, celui du Groupe de Milner au sein duquel Jean Monnet a fait ses premières armes et a puisé ses modèles ; le fédéralisme pan-européen de Nicklaus Richard de Coudenhove-Kalergi qui se voulait appuyé sur un peuple européen métissé guidé par une double aristocratie, l’une issue du judaïsme, l’autre issue de l’ancienne noblesse de sang ; un ensemble d’idées à la fois pacifistes et internationalistes venues de France à travers les orientations de Léon Bourgeois et d’Aristide Briand, ce dernier notoirement influencé par Coudenhove-Kalergi.

Il faut noter, au passage, l’importance de l’expérience de la Société des Nations dans la formation de l’idéologie européiste. Le socle de l’idéologie de la S.D.N. était un compromis entre celle du Groupe de Milner et celle de la République maçonnique française. On rappellera que les susnommés Léon Bourgeois et Jean Monnet en furent respectivement le premier président et le premier secrétaire général adjoint.

Pratiquement, même si elle avait une justification et une étendue mondiale, la S.D.N. fut essentiellement une organisation européenne parce que l’essentiel de ses membres étaient européens ou dépendants de l’Europe et que la puissance mondiale y résidait encore. Les idées, les projets, les méthodes, les hommes qui gravitèrent autour de la S.D.N. influenceront la future « construction européenne ».

L’influence supposée de l’Allemagne nationale-socialiste sur l’idée européenne

Il faut maintenant examiner un élément problématique de cette préhistoire de l’Union européenne qui a tendance à revenir sur le devant de la scène ces dernières années. Il s’agit de l’influence supposée de l’Allemagne nationale-socialiste sur l’idée européenne dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Cette problématique est revenue sur le devant de la scène à la fois par le travail d’historiens communistes orthodoxes comme Annie Lacroix-Riz pour montrer le rôle de « collaborateurs » français non épurés dans l’après-guerre et, en particulier dans la « construction européenne », dans les travaux d’historiens plus classiques, comme Georges-Henri Soutou et dans les travaux de souverainistes français comme Pierre-Yves Rougeyron ou Philippe de Villiers sur le rôle de l’idéologie nazie dans la conception même de l’européisme et sur le recyclage d’anciens nazis dans les premières années des Communautés européennes. Selon eux, pour le dire brutalement et brièvement, l’Union européenne serait la retranscription acceptable et modernisée d’un projet national-socialiste allemand. Sans qu’il soit possible ici d’aller au fond des choses, on fera néanmoins un certain nombre de remarques. D’abord, il faut distinguer le rôle effectif de l’Allemagne nazie avant et pendant la guerre du rôle que les gens d’après-guerre font jouer rétrospectivement au national-socialisme pour servir des fins qui leur sont propres.

Avant-guerre, il est à peu près indéniable que la préoccupation nationale-socialiste était massivement nationale-allemande et très marginalement européenne. C’était encore le cas dans les débuts de la guerre, en gros jusqu’à l’invasion de l’URSS. On tentait bien de rassembler autour de l’Allemagne les peuples qualifiés de « germaniques », mais c’était encore dans une optique purement germanocentrée. C’est quand les choses ont commencé à devenir vraiment sérieuses et dangereuses sur le front de l’Est que, sous couvert d’anticommunisme, a pu commencer à germer dans la tête de certains cercles militaires SS et de quelques rares politiques l’idée d’une version « européenne » de la Nouvelle Europe. Ce ne fut jamais la position officielle du Reich. La motivation de cette évolution était d’abord utilitaire et militaire : on avait besoin de chair à canon au-delà du peuple allemand qui peinait à satisfaire les besoins d’une guerre dévoreuse d’hommes. Si certains Européens projetaient leurs anciennes attentes européistes sur l’Allemagne nazie et venaient s’engager, c’était tant mieux mais cela n’engageait qu’eux. Il n’est pas inintéressant de souligner que parmi les volontaires français, on retrouvait d’anciens hommes de la gauche pacifiste, socialiste ou briandiste déjà préparés à une vision européenne.

Après-guerre, les vaincus ont eu tendance à accentuer l’aspect européen de leur engagement car, s’inscrire dans un projet qui retrouvait une certaine virginité à travers les milieux occidentalistes, les plaçait comme des préfigurateurs, ce qui était plus valorisant que les figures de traitres qu’on leur avait fait endosser après leur défaite. Une mythologie européiste du national-socialisme s’est alors construite dans de micro-milieux pour valoriser un engagement « européen » passé et désormais renouvelé de manière présentable, mythologie qui allait être récupérée, mais à charge cette fois, aussi bien par des communistes orthodoxes comme Annie Lacroix-Riz que par des souverainistes comme Philippe de Villiers ou Pierre-Yves Rougeyron.

Avec, dans les deux cas la liaison effectuée avec un anti-germanisme de tradition séculaire en France, remontant au moins aux séquelles de la guerre de 1870. Cet anti-germanisme fait que ces milieux sont très contents de « coller » un point Godwin sur le dos des européistes d’aujourd’hui. Mais il faut bien être conscient qu’il ne s’agit ici que de la réactivation du vieil anti-germanisme maurassien lié à l’ennemi allemand soi-disant héréditaire. Anti-germanisme qui n’était d’ailleurs pas partagé par le Général de Gaulle dont beaucoup se réclament aussi.

On remarquera, en miroir et incidemment, que les mêmes, qui mettent tout sur le dos de l’Allemagne, soit comme « ennemi héréditaire », soit pour des raisons provenant de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ne questionnent jamais ou rarement le rôle de la Grande-Bretagne dans cette histoire. Les États-Unis sont critiqués certes, car il n’y a pas moyen de les ignorer tant leur rôle est massif. Mais la vision du monde occidentaliste, née d’abord en Grande-Bretagne, est peu interrogée. Il y a une anglophilie, symétrique de la germanophobie, qui se trouve renforcée par l’épisode du Brexit qui fonctionne pour les souverainistes comme l’exemple à suivre. Mais jamais ils ne s’interrogent sur la réalité des rapports de la Grande-Bretagne avec l’idée européiste depuis ses débuts. Envisagée sur toute la période, une telle analyse montrerait peut-être que le choix du Brexit n’a pas été fait dans une logique souverainiste à la française. D’autant plus que les Britanniques sont restés dans l’OTAN, sœur quasi jumelle de l’organisation « Union Européenne » et y jouent aujourd’hui un rôle majeur dans la montée des tensions avec la Russie. La Grande-Bretagne, en tant que membre du 1er Cercle de l’Occident anglo-saxon, a certes plus de marges de manœuvre qu’un pays comme la France qui n’appartient qu’au second Cercle, mais ça n’en fait pas pour autant un pays souverain selon les critères revendiqués par les souverainistes français.

Ceci étant dit, cela ne signifie pas du tout, précisons-le, que la République Fédérale d’Allemagne actuelle n’ait pas de lourdes responsabilités dans le fonctionnement délétère de l’Union européenne et de l’Euro, ni que l’esprit, culturellement souvent psychorigide, des germaniques n’y participe pas. En réalité, s’il y a une responsabilité allemande dans le fonctionnement de l’Union européenne, elle s’exerce à travers l’occidentalisme dont l’Allemagne post-guerre est le résultat. C’est alors forcer le trait que de mettre sur le dos de l’Allemagne d’aujourd’hui la responsabilité d’une sorte « d’euro-nazisme » en établissant des continuités excessives.

L’occidentalisme, le produit de la victoire des Anglo-Saxons

L’occidentalisme, en revanche, est le produit de la victoire des Anglo-Saxons en 1945, et particulièrement de l’entrée des États-Unis dans la compétition pour la domination mondiale.

Les réseaux anglo-saxons d’avant-guerre, ceux d’une oligarchie anglo-américaine désormais bien connue, se sont alors réinvestis dans un projet géopolitique états-unien qui utilisait l’élan créé par les nouvelles institutions internationales du système des Nations-Unies, à la conception desquelles les États-Unis avaient fortement contribué. S’inscrivirent alors dans cette logique toutes les institutions ou groupements créés en Europe de 1946 aux années 1960 l’Organisation de Coopération Économique Européenne créée en juillet 1947 pour répartir l’aide Marshall et dont Jean Monnet fut le vice-président ; le Conseil de l’Europe fondé en 1948 à l’initiative (entre autres) de Joseph Retinger, futur initiateur du Bilderberg, et de Robert Schuman, l’un des initiateurs des Communautés Européennes ; l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord fut créée en avril 1949 comme le volet militaire d’une intégration occidentale comprenant l’Europe ; avec l’appui américain, Jean Monnet et Robert Schuman propulsèrent l’initiative de la Communauté Économique du Charbon et de l’Acier en 1950 qui évoluera en Communauté Économique Européenne en 1957 puis en Union Européenne après le Traité de Maastricht de 1992. Pour animer discrètement les réseaux de l’oligarchie atlantiste en produisant des réflexions sur les projets de l’ensemble occidental et européen, le Groupe de Bilderberg fut constitué en 1954 à l’initiative de Joseph Retinger. On n’aura garde d’oublier dans ce panorama tous les mouvements fédéralistes européens, ouvertement encouragés par le Département d’État étatsunien, O.S.S. puis la C.I.A. pour faire de l’agit-prop dans les milieux politiques nés ou non de la Résistance.

En résumé, dès l’origine les institutions qui allaient donner naissance à l’Union européenne ou qui gravitent autour d’elle sont de philosophie libérale, libre-échangiste, occidentaliste, atlantiste, mondialiste. L’Union européenne, comme organisation, souffre alors d’un vice de conception originel qui la rend totalement impropre à assumer le destin d’une Europe « européenne ».

Toute son histoire, depuis sa constitution officielle en 1993, illustre une continuité, un approfondissement et un élargissement de cette première empreinte. Tous ceux qui pensent que l’on peut faire évoluer cette organisation de l’intérieur pour la faire servir de base à une nouvelle Fédération ou Confédération européenne centrée sur les identités ethnoculturelles, sur les intérêts sociaux, économiques et géopolitiques de l’Europe stricto sensu se trompent.

Quand on prend en compte le poids des traités conçus pour être très difficilement modifiables, le poids des « valeurs » dites européennes mais en réalité occidentalistes, et le poids de tous les groupes d’influence qui gravitent autour d’elle, on se rend vite à l’évidence qu’on ne peut pas faire évoluer l’Union européenne de l’intérieur.

C’est une organisation néfaste qui pollue le beau nom d’Europe et qui doit être supprimée en bloc afin de pouvoir construire autre chose sur de nouvelles bases. On reconnaîtra ici toute l’importance du travail d’investigation et de déconstruction des mythes de l’U.E. effectués par les milieux souverainistes malgré leurs excès germanophobes. Il faut reconnaître qu’ils se sont colletés avec courage, professionnalisme et pédagogie à des dossiers souvent arides et très techniques. La technicité juridique absconse de la « construction européenne » était une des méthodes de l’école de Jean Monnet pour rendre invisible les finalités réelles de son projet : les détails étant incompréhensibles aux non-technocrates, on n’y regardait pas les diables qui s’y nichaient. On regrettera, parallèlement, le peu d’enthousiasme pour cette tâche des milieux identitaires plus sensibles aux grandes envolées lyriques qu’à l’étude sérieuse des traités, directives et règlements « européens ».

L’Europe n’est pas une nation mais une civilisation commune

L’Europe n’est pas une nation mais une civilisation commune à des peuples ethniquement et culturellement apparentés mais différenciés par une longue histoire. La contradiction fondamentale de tous ceux qui veulent l’unité européenne, qu’ils se situent dans l’optique de l’européisme occidental ou dans la perspective de L’Europe aux cents drapeaux de Yann Fouéré, ou encore dans celle de la Nation Europe unitaire de Jean Thiriart, c’est que ces constructions supposent l’existence d’un peuple européen et qu’il n’existe pas de peuple européen au singulier. Or, l’expérience historique montre que sans peuple il n’y a pas de structuration politique possible et la création d’un peuple ne se décrète pas.

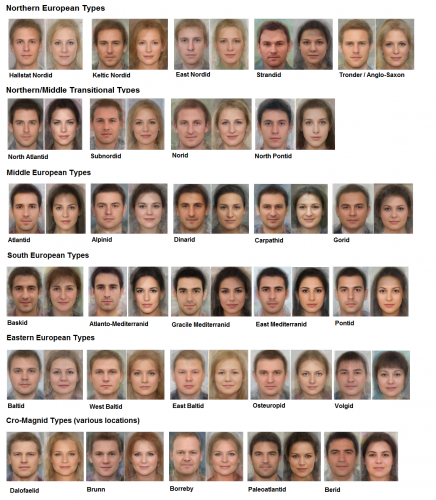

Certains se rapportent aux Indo-européens d’avant la dispersion pour arguer de l’existence d’un peuple européen. C’est assez largement un sophisme. Il est parfaitement vrai qu’à la racine très ancienne de la plupart des peuples européens historiques (mais pas de tous), il y a l’empreinte durable des Indo-européens. La majorité des langues européennes est indo-européenne, les structures mentales, culturelles, socio-politiques et symboliques les plus anciennes et les plus fondamentales peuvent être rattachées à la matrice originelle indo-européenne, sous la réserve de la médiation des peuples protohistoriques et historiques, ce qui n’est pas neutre pour notre propos.

La science génétique moderne peut aussi, par la paléogénétique, montrer le cousinage racial de la plupart des européens contemporains. Mais cette souche commune remonte à au moins 10 000 ans et il s’est passé beaucoup de choses depuis, entre autres choses des séparations et différenciations ethnoculturelles et politiques précoces. Et on ne parlera même pas de la légitimité qu’auraient, dans cette logique d’un peuple unitaire fondé sur les Indo-Européens, les Kurdes, la majorité des Iraniens, les Pachtouns et les Indiens du Nord à se rattacher à ce peuple fondé sur l’indoeuropéanité.

Dès l’époque protohistorique (avant donc la documentation écrite), les peuples qui vont faire l’Europe historique apparaissent comme distincts et séparés. L’époque historique est elle-même l’occasion de profonds bouleversements et ce n’est qu’à la fin du Moyen Âge que les peuples de l’Europe moderne furent à peu près stabilisés dans toutes leurs particularités : langues, cultures, coutumes juridiques, mœurs, mentalités, caractères nationaux. Du Moyen Âge à l’époque contemporaines ils s’affirmèrent aussi dans leurs rivalités géopolitiques, parfois sanglantes. Or, ces différences profondes et ces conflits n’empêchent nullement les Européens, comme peuples et comme États, d’avoir le sentiment et la pratique d’une civilisation commune.

Celle-ci, on l’a vu, prend ses racines dans le fondement indo-européen à travers les grandes ethno-cultures grecques, latines, germaniques, celtiques et slaves, pour ne parler que des principales influences. Cette civilisation, on ne peut l’ignorer, a aussi été modifiée par l’acculturation chrétienne. Ce fut un événement majeur, un séisme dont les répliques se font sentir jusqu’à nos jours. Il y eut à la fois modification du substrat civilisationnel indo-européens par les valeurs, les croyances et les pratiques non-européennes du christianisme et appropriation-neutralisation de ce même christianisme par la puissance de l’inconscient collectif indo-européen. Pendant un certain temps le christianisme fut en quelque sorte digéré et réorienté par la matrice indo-européenne. Ce fut toute la grandeur et le paradoxe du Moyen Âge dont les références religieuses conscientes furent chrétiennes mais dont le dynamisme culturel, social et militaire était porté par le vitalisme et les archétypes indo-européens inconscients. Pendant un certain temps avons-nous dit, car ce mélange instable entre des valeurs antagonistes a débouché, par fusion-mutation symétrique des deux apports, sur l’occidentalisme moderne.

Tout ceci pour dire que s’il n’existe pas un peuple européen (au sens ethnoculturel) ou une nation européenne (au sens politique) mais, au contraire, une pluralité de peuples et de nations européennes différenciées par l’histoire et non miscibles, il existe bel et bien une civilisation européenne. Celle-ci repose sur des anthropologies cousines, des langues pour la plupart issues du même tronc indo-européen, de cultures qui partagent des références de valeurs, de mythes, de symboles, de religions semblables, une civilisation qui est aussi, faite d’échanges humains séculaires qui ont été féconds dans tous les sens du terme. Sur cette base, les états européens peuvent, sans abdiquer leurs souverainetés et leurs particularités, bâtir des synergies fortes et préférentielles. Mais ces synergies ne doivent pas être confondues avec la création d’un état unique : politique et civilisation ne sont pas de même nature.

Jean-Patrick Arteault (Voxnr, 6 avril 2023)