Les touristes, symboles du mondialisme

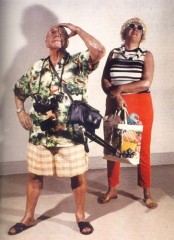

C’est en général à l’été qu’ils arrivent. En avion, en train, en bateau, en auto ou encore à pied, chargés comme des baudets. Mais le printemps est aussi propice à leurs déplacements. Ils se répandent partout dans le monde comme des sauterelles. Il y en a des millions chaque année qui franchissent les frontières. On reconnaît facilement ces personnes déplacées à leurs tenues exotiques et bariolées et à leur idiome et leur comportement bizarres. Car partout où ils arrivent, les touristes se font remarquer.

Les ploucs sont là

Dans les temps anciens, quand on se rendait en voyage à l’étranger, on s’habillait bien pour honorer ses hôtes et pour donner une bonne image de son pays. On faisait aussi des efforts pour respecter la langue et les usages des pays où l’on se rendait.

Les modernes touristes, eux, ont pris le parti inverse, à l’exception encore des Japonais. Au prétexte qu’ils sont en vacances à l’étranger, ils adoptent des tenues qu’ils n’oseraient pas porter chez eux. « Slips trop courts et shorts trop longs », comme chantait jadis Gilbert Bécaud, déplorant déjà l’invasion des vacanciers dans sa Provence natale. Depuis, les touristes ont imposé au monde la vêture « décontractée » des Américains. Et, au surplus, ils trouvent souvent que les indigènes « sont bien habillés » : ils ne voient pas que ce sont eux, en réalité, qui sont vêtus comme des ploucs, en arborant des tee-shirts publicitaires comme les hommes-sandwichs de l’ancien temps : sauf que ce sont eux qui payent pour faire la publicité des marques… Nuance.

Ils visitent le Parthénon ou le Louvre en bermuda, ils exhibent des casquettes de base-ball sur la Grande Muraille de Chine, ils vont en tee-shirt au Kremlin. Et tous portent des sacs à dos comme s’ils allaient faire une course en montagne. Car ils sont « sportifs », n’est-ce pas ?

Et, bien sûr, pas question de faire l’effort d’apprendre quelques mots de la langue du pays. Le « basic English » suffira. Pas gênés les touristes : n’ont-ils pas tous les droits puisqu’ils ont payé ? All included !

Une espèce humaine particulière

Autre signe distinctif : les touristes ont toujours une bouteille d’eau en plastique à portée de main. N’importe où. A croire que les touristes occidentaux sont une espèce humaine à part, toujours à la limite de mourir de soif. Lawrence, quand il était jeune, s’entraînait pourtant à ne pas boire pendant plusieurs jours, expérience qui lui fut précieuse plus tard dans la lointaine Arabie. Mais nos contemporains ne peuvent plus se passer d’avaler un liquide toutes les demi-heures. Il suffit de voir les packs d’eau minérale et de Coca-Cola jonchant les engins blindés de la coalition durant les guerres du Golfe ou de l’Irak, pour se rendre à l’évidence : l’Occidental, militaire ou touriste, est une espèce perpétuellement assoiffée. Evidemment pour le plus grand bonheur des marchands locaux de boissons et de la société Coca-Cola.

Un monde de voyeurs

Les touristes ont aussi ceci de particulier qu’ils « prennent » tout en photo, en particulier les indigènes, comme dans un zoo. Avant, la photographie ou le film était un art difficile : il fallait trouver la bonne pose, le bon éclairage et s’encombrer d’un matériel cher et pesant. Mais à l’âge du numérique et du portable tout est devenu plus simple. Alors on mitraille tout, au hasard et à tout instant, comme des pilotes de l’US Air Force. Le touriste occidental ne voit plus le monde qu’au travers de son viseur numérique. J’ai même croisé à Paris des touristes qui photographiaient avec leur portable tout en marchant, sans s’arrêter. Les touristes sont devenus des voyeurs, accros ridicules de l’audiovisuel. Et que font-ils de ces millions de photos banales qu’ils ont « prises » comme autant de trophées dérisoires ? Les regardent-ils le soir en famille à la veillée sur leur micro-ordinateur ? Vous rêvez ! Une fois, peut-être, puis tout disparaît dans le grand néant numérique. Ils ont l’habitude.

Les glorieuses campagnes

Et puis, écoutons ces touristes énumérer leurs voyages : ils ne disent pas qu’ils ont visité, ce qui serait encore une marque d’humilité de leur part. Non. Ils disent qu’ils ont « fait » tel ou tel pays, comme autant de glorieuses campagnes à mettre à leur actif. Mais que reste–t-il de ces incessantes pérégrinations ? De vagues souvenirs, où tout finit par se ressembler et se mélanger. Et quelques trucs « exotiques » achetés dans un magasin, rangés maintenant dans un tiroir ou mis à la cave. Il suffit d’ailleurs de regarder ce que l’on vend à Paris dans les magasins pour touristes pour s’imaginer la haute idée que ceux-ci se feront de notre pays, avec ces « souvenirs »-là. Mais c’est partout comme cela maintenant.

En fait, les touristes modernes parcourent le monde en tout sens et en troupeaux, mais ils ne voient rien et n’apprennent rien.

Le symbole du bougisme

Le touriste est un symbole de la mondialisation, l’archétype de l’homme aux semelles de vent vanté par l’oligarchie occidentale. Le symbole d’un homme qui ne fait partout que passer, dans un monde devenu petit et réduit à l’état de spectacle (« folklorique », évidemment), le MP3 dans les oreilles et le Coca-Cola à la main.

Car, bien sûr, un bon touriste doit consommer. C’est d’ailleurs à cette seule condition qu’on lui adressera des sourires dans les pays qu’il parcourt. Ici comme ailleurs, pas de place ni pour les pauvres ni pour le don. Car le tourisme n’est qu’une marchandise, qui doit procurer des bénéfices dans les pays de départ et les pays d’arrivée. Sans oublier les compagnies aériennes.

On en vient même à considérer que le tourisme serait un signe de bonne santé économique. Les médias ne présentent-ils pas comme un symptôme de crise qu’un plus grand nombre de Français « vont devoir passer leurs vacances dans l’Hexagone » ? Quelle punition, en effet, de passer ses vacances dans son pays ! Car il faut bouger, n’est-ce pas, surtout vous, les jeunes ? Il vous faut « voir le monde », à défaut, bien sûr, d’avoir le droit de le changer…

Car le tourisme repose sur un monde de liberté et de facilité factices ; il suffit de regarder la publicité des agences de voyage et des « tour operators » : de grandes plages noyées de soleil, des filles souriantes en maillot de bain, des autochtones gentils et des palaces avec piscine. Bienvenue au pays de Cocagne ! Mais avec votre carte de crédit.

Une économie parasite

Mais le tourisme véhicule en réalité une économie parasite : les rivages bétonnés pour construire des hôtels ou des « villages » de luxe, les cultures réduites au rang de folklore ou de produits à vendre, la multiplication des petits jobs saisonniers, les écarts de niveau de vie explosant à la figure des autochtones.

Il ne faut donc pas s’étonner que le tourisme mondial, même s’il se prétend « vert » ou « équitable » dans les agences de voyage, ne contribue pas à renforcer l’amitié entre les peuples. Il contribue plutôt à susciter l’envie et l’hostilité, ce que ne comprennent pas les croyants dans la religion du « doux commerce ».

Alors, par pitié, si vous allez à l’étranger, ne vous comportez pas en touristes !

Michel Geoffroy (Polémia, 7 juillet 2011)