Le commencement de la fin

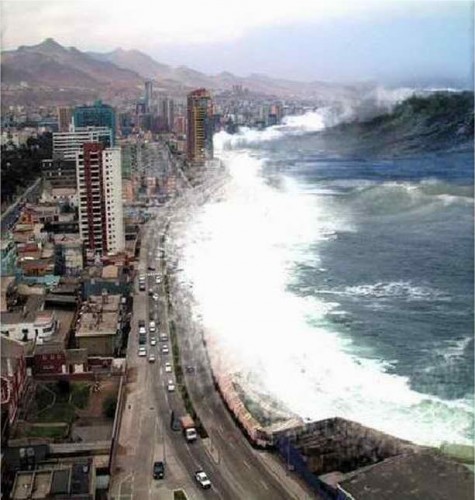

Pareilles aux images aériennes du front de tsunami avançant inexorablement vers une côte japonaise dont le sort est scellé, le déploiement de la crise financière depuis trois ans donne une impression d’irrésistible fatalité, avec en prime cette sorte d’incrédulité un peu stupide de dirigeants qui croient encore pouvoir tout sauver quand tout est déjà compromis.

Un choc de la magnitude de la crise dite « des subprime », crise dont on ne redira jamais assez qu’elle a été celle de la finance privée, était voué à produire, via le canal du crédit, une récession dont les conséquences sur les finances publiques s’annonçaient désastreuses.

Plus encore impliquées dans la détention de titres souverains qu’elles ne l’ont été dans les titres privés hypothécaires, un choc massif dans l’un puis l’autre compartiment menace de mettre à bas tout le système des institutions financières. A ceci près que la puissance publique qui était encore disponible pour ramasser les morceaux du premier accident sera par construction aux abonnés absents si le second vient à survenir – ce qu’il est en train de faire. Et l’on admirera au passage cet élégant jeu de chassés-croisés privé/public (le sinistre des banques sinistre les Etats qui menacent de (re)sinistrer les banques) et Etats-Unis/Europe (les subprime, par récession interposée, ruinent les Etats européens qui, par la crise des dettes publiques, ruineront en retour le système bancaire étasunien (juste après l’européen), soit métaphoriquement : Lehman-Grèce-Goldman – ou le charme absolu de la mondialisation et de ses interdépendances qui rapprochent les peuples (dans le même bac à mouscaille).

Quand les agences font de la politique

Il n’est même pas certain que la dégradation de la note étasunienne ait suffi à produire le dessillement complet, mais quitte à ce que cette « fin » prenne encore quelque temps, on dira peut-être plus tard qu’elle aura trouvé ici son commencement symbolique. Standard & Poor’s pourrait donc bien avoir eu raison, mais pas du tout pour les raisons qu’elle imagine – probablement même exactement opposées à celles qu’elle allègue, non d’ailleurs sans difficulté pour les rendre présentables. A l’image de sa mise sous surveillance négative d’avril 2011, alors suivie en bon ordre par ses consœurs Moody’s et Fitch, il y a beau temps que les agences, en matière de notation souveraine, ne font plus d’analyse financière, mais bien de la politique. Tout au long du printemps, il s’agissait de mettre les pouvoirs publics étasuniens sous pression pour forcer la passation d’un compromis budgétaire (coextensif au relèvement du plafond de la dette). Pour avoir été finalement obtenu, mais in extremis et dans les pires conditions possibles, le résultat du Budget Control Act signé le 2 août n’a pas l’heur de plaire à Standard. Certes, l’agence s’emmêle un peu les crayons et, dans une première version de sa note, majore la dette à dix ans de 2 trillions de dollars puis, constatant son erreur, la déclare en fait négligeable et procède dans une deuxième version à un renversement souverainement ad hoc de son argumentaire pour expliquer que le problème n’est pas tant dans les chiffres que dans la situation politique étasunienne… C’était en fait déjà la raison avancée dans la note de mise sous surveillance négative d’avril dont le fond tient génériquement que le dissensus démocratique est un problème – et en effet : on ne sait pas à l’avance ce qui va en sortir ! A la vérité, ça n’est pas tant qu’on ne sache pas qui inquiète la finance que la possibilité qu’il sorte autre chose que ce qu’elle désire – un programme fermement anti-finance de marchés s’annoncerait-il comme issue certaine du débat démocratique, il y a tout lieu de croire que la finance n’aimerait pas cette certitude-là.

Les Etats-Unis à leur tour dans la lessiveuse

Et pourtant, aux boulettes à deux trillions près, Standard pourrait bien avoir raison – mais pas du tout comme elle croit. Signalons rapidement que sa place dans la structure générale de la finance libéralisée, au point focal de la production de l’opinion collective, la dote des moyens d’avoir plus probablement raison que le commun des agents, en fait même de se donner raison, puisque les effets qui suivent d’une telle dégradation à grand fracas sont tout à fait susceptibles, indépendamment du bien-fondé de la dégradation en question, d’entraîner une série de réactions parmi lesquelles les séquences : 1) dégradation → tension brutale sur les taux → renchérissement du coût de la dette → détérioration de la situation budgétaire et emballement de la dette → tension supplémentaire sur les taux, etc. ; et 2) dégradation → austérité forcée → récession → détérioration de la situation budgétaire et emballement de la dette → austérité renforcée, etc. – I told you so ! triomphe alors l’agence.

La Grèce, l’Irlande, le Portugal ont connu tour à tour ces enchaînements fatals par lesquels l’opinion financière transforme des situations parfaitement gérables en inextricables crises. Voilà maintenant que les Etats-Unis sont invités à prendre leur place dans la lessiveuse. Bien sûr, toutes choses égales par ailleurs, les taux étasuniens résisteront mieux et plus longtemps que les autres, car, par sa profondeur, ses volumes de transactions et sa liquidité, le marché des Treasuries reste le biotope de la finance mondiale – qui est sans doute très capable de détruire son propre habitat, mais seulement après avoir rompu avec d’anciennes habitudes et que se soient dissipés les effets d’hystérésis de la croyance dollar. Par une incohérence typique de la finance, la chute présente des marchés d’actions étasuniens, entraînée par le remous sur la dette publique, a encore pour effet… un mouvement de report vers les bons du Trésor US, l’actif toujours réputé « sans risque » alors même que la dégradation signifie explicitement qu’il ne l’est pas !

Si, toutes choses égales par ailleurs, la première séquence vicieuse (par les taux) s’activera plus tardivement que pour n’importe quel autre pays, la seconde (par l’austérité) est d’ores et déjà enclenchée. Car l’avis de Standard a pour effet de constituer la situation de la dette publique étasunienne comme problème, c’est-à-dire comme objet de préoccupation, désormais inscrit dans les têtes de la finance – dont on ne sort pas facilement –, matière à commentaire kilométrique et à surveillance permanente, par conséquent : entrée dans un régime tout autre que celui de benign neglect où la politique économique étasunienne a jusqu’ici trouvé ses marges de manœuvre. C’est précisément ce régime de focalisation de l’attention financière qui, dans la situation présente de récession, jette les politiques économiques dans de parfaites impasses en exigeant d’elles d’impossibles réductions de ratio de dette, et ceci par le simple fonctionnement mécanique de la logique démente voulant qu’une fois qu’un « problème » a été déclaré, fût-il imaginaire, alors il lui faut impérativement une solution – mais, elle, réelle. Ces réductions sont impossibles à obtenir en effet car l’environnement de récession et (surtout) de politiques d’austérité généralisées rend toute tentative d’ajustement budgétaire autodestructrice, comme l’ont déjà expérimenté les Grecs et comme le feront à leur tour tous les pays européens… Il y avait matière à s’étonner l’an dernier que les Anglo-saxons (Etats-Unis, Royaume-Uni) fussent passés si facilement sous les écrans radars. Voici les Etats-Unis rattrapés, et le Royaume-Uni ne perd rien pour attendre, son tour viendra très vite.

Le chaos cognitif de la finance

Avec le concours des décideurs publics, incapables de penser autrement, la finance se trouve alors plongée dans une situation de parfait chaos cognitif en exigeant des politiques d’ajustement draconiennes, dont elle observe rapidement les effets désastreux (il n’aura pas fallu un an pour que le contresens soit avéré à propos du cas grec), à quoi elle réagit en exigeant d’approfondir cela-même qu’elle voit échouer ! Aussi les différents locuteurs autorisés de la finance demandent-ils tout et son contraire : ils veulent la rigueur sans faille mais exigent le redémarrage de la croissance. Le dernier rapport du FMI consacré à l’économie britannique [1] est de ce point de vue éloquent qui s’alarme de ce que la croissance en plein effondrement rend très improbable d’atteindre les objectifs affichés, qui va même jusqu’à établir un lien possible entre cette improbabilité et la restriction forcenée que le pays s’impose (comme les autres)… pour finir par lui recommander de surtout bien se tenir à sa présente ligne de conduite et de n’en pas dévier ! Ce genre d’aberration cognitive va devenir monnaie courante et l’on verra de plus en plus l’opinion financière – agences, FMI, presse économique – osciller entre ces demandes contradictoires sans être capable d’en tirer la moindre synthèse.

Car si la contradiction patente entre politiques d’austérité et relance de la croissance (qui en fait peut seule stabiliser les ratios Dette/PIB) est en effet intordable instantanément, elle pourrait cependant être résolue intertemporellement, mais à la condition bien sûr d’être capable de projection dans un horizon de moyen terme – c’est-à-dire de patience. La stimulation coordonnée relancerait les économies, moyennant d’abord une dégradation consentie des déficits et des dettes, mais temporaire seulement dès lors que les recettes fiscales reviendraient et stabiliseraient (par le dénominateur) le ratio Dette/PIB. Cette dynamique réenclenchée, il y aurait alors matière à réduire progressivement le dispositif de relance. C’est bien cette trajectoire que l’administration Obama avait l’intention d’emprunter… jusqu’à ce que les Républicains s’emploient à faire tout ce qu’il fallait de bruit pour faire prendre consistance à un « problème de la dette » s’imposant dès lors à l’agenda du débat public et à la préoccupation des marchés.

Gageons que même sans les Républicains, la finance toute seule aurait fini par se saisir du « dossier » car voilà bien sa caractéristique principale : quoiqu’elle soit souvent complaisamment présentée comme l’art de la projection temporelle par excellence, la finance de marché est la plupart du temps incapable de moyen terme. Aussi imaginer pouvoir conduire un ajustement macroéconomique sous sa surveillance, sans tout lui accorder ou sans le secours de circonstances externes favorables, est-il un rêve de singe.

L’entrée des Etats-Unis, et bientôt du Royaume-Uni, dans le club en expansion rapide des pays « à problème » a alors pour effet, en détruisant l’incarnation de « l’actif sans risque », de signifier symboliquement qu’il n’y aura bientôt plus nulle part de refuge offert au flight to quality, c’est-à-dire plus d’extériorité – nowhere to hide, comme disent les Américains –, et ceci même s’il faut sans doute attendre encore quelque temps pour que l’impasse de politique économique dans laquelle la dégradation vient de jeter les Etats-Unis commence à produire ses effets, c’est-à-dire à détériorer le ratio de dette publique et à « prouver » que, oui, il y avait bien, il y a bien, un problème !

Le néolibéralisme, régime du surendettement généralisé

Maintenant que sont bruyamment signifiées, à propos du cas a priori le plus favorable, l’impossibilité de le régler dans un horizon de moyen terme et l’injonction sans appel d’aller se jeter dans l’impasse de l’austérité, la certitude de la catastrophe finale commence à se profiler. C’est sous cette perspective qu’il est plus judicieux de reformuler le problème général de la dette – mais évidemment en de tout autres termes : la mondialisation néolibérale va périr par la dette parce que, à l’encontre de l’idée reçue qui le présente comme la raison économique même, le néolibéralisme est fondamentalement le régime économique du surendettement généralisé. Dette des ménages, dette des institutions financières, dettes des Etats : la dette globale a monstrueusement explosé en vingt ans de mondialisation dans la plupart des pays : de 220 à 500 points de PIB pour le Royaume-Uni entre 1990 et 2010, de 130 à 370 points de PIB pour l’Espagne, de 200 à 350 points de PIB pour la France, de 200 à 280 points de PIB pour les Etats-Unis [2]…

La dette des ménages explose parce que seul le crédit leur permet de rester à flot pour leur consommation courante quand leur revenu est sous compression constante, du fait de la concurrence par les coûts du libre-échange et de la pression actionnariale à la rentabilité financière. La dette des institutions financière explose pour mobiliser l’effet levier et propulser les ROE (Return on Equity, rendement des capitaux propres). La dette des Etats explose sous l’effet du choc récessionniste occasionné par la crise financière, expression parfaite des désordres mêmes du néolibéralisme [3], mais surtout, en moyenne période, sous l’effet de la contre-révolution fiscale, un autre de ses produits typiques [4], qui réduit la contribution du capital et des plus fortunés. Vient forcément un moment où cette divergence proportionnelle n’est plus soutenable et où il n’y a plus d’autre solution que des annulations massives – nous en sommes là.

Il y aura alors une période plus ou moins longue de décomposition chaotique avant que la finance, et les gouvernements, ne se rendent à cette solution. La dégradation des Etats-Unis en est l’un des éléments, qui signifie à terme la perte de l’ancrage-référence de tous les portefeuilles d’actifs. Incidemment, le simple fait que des titres de dette (quels qu’ils soient) aient pu être tenus pour « l’actif sans risque » en dit long sur la voracité de la finance et le déplacement de normes qui s’en est suivi. Car normalement, l’actif sans risque ne peut offrir autre chose qu’un rendement… nul. Fut un temps – antérieur à la déréglementation financière – où seul le cash pouvait être authentiquement considéré comme « actif sans risque » – et encore, compte non tenu des pertes de valeur réelle éventuellement impliquées par une détérioration inflationniste de la monnaie. Mais être protégé du risque sans rien gagner, c’était bien trop peu pour la finance et ses nouveaux appétits. Du rendement, mais à coup absolument sûr, voilà le désir qu’elle a formé et dont elle a investi certains titres particuliers. C’était méconnaître la possibilité toujours ouverte de conjonctures financières dans lesquelles la clé de voûte du système général de la liquidité peut être emportée à son tour, sans qu’un remplaçant indiscutable et capable de tenir le même rôle, à la même échelle, ait émergé pour prendre la suite. Tous les modèles de mesure du risque et de contrôle de la solvabilité bancaire supposent cette référence de l’actif sans risque, mais que se passe-t-il quand celui-ci fait défaut ? Vers quoi d’autre se tourner ?

Quoiqu’il grimpe à des sommets, l’or n’est en aucun cas un actif de portefeuille au sens plein du terme : il n’est pas dématérialisé (ça n’est pas le tout d’acheter de l’or, il faut bien le stocker quelque part !), son marché n’est pas liquide car les transactions s’accommodent moins facilement des lingots que des écritures électroniques, et en fin de compte l’or n’est qu’une rémanence de fétichisme métallique, la ruée dont il est l’objet devant être surtout tenue pour un indicateur de l’extrême désarroi des investisseurs.

Les autres titres souverains ayant conservé leur triple-A ? Mais aucun n’offre un marché d’une surface comparable à celui des Treasuries. Et surtout : caparaçonnée d’une impeccable logique, la finance est en train de raisonner que si les Etats-Unis, qui étaient la meilleure signature du monde, ont été dégradés, alors les autres, qui étaient moins bons, doivent nécessairement être révisés à leur tour… La grande revue de détail de tous les triple-A (enfin, ceux qui restent) s’annonce donc et il ne devra pas manquer un bouton de guêtre. Mais, à ce compte-là, le défilé promet d’être maigrelet. Le candidat le plus sérieux à la dégradation est évidemment la France. Depuis le lendemain (boursier) de la dégradation, la scie du commentaire financier s’acharne sur le spread des bons du Trésor contre le Bund allemand, et chaque point de base supplémentaire écartant le premier du second est salué avec des frissons d’horreur et de jubilation mêlées – oui, la France n’est pas très populaire auprès de la finance anglo-saxonne. Or le drame dans cette affaire c’est que lorsqu’on est dans le collimateur de la « préoccupation » de la finance, on n’en sort plus : avoir été constitué par elle en « problème », c’est être voué par elle à avoir des problèmes…

Fin de partie en Europe

Dans le cas de la France, il faut bien reconnaître que cette construction n’est pas complètement dénuée de fondement. Car pour tous les remous survenus à la suite de la dégradation de la note étasunienne, il s’agirait de ne pas perdre de vue que, dans le paysage de la finance en implosion, la cause majeure demeure l’imbroglio européen. Dès l’origine, on pouvait identifier la malfaçon constitutive de l’EFSF (European Financial Stability Facility, le fonds de secours européen), qui consiste à fabriquer des surendettés futurs pour sauver les surendettés présents, quitte à croire aux propriétés magiques du bootstrapping à l’image du baron de Münchausen imaginant se sortir de la vase en tirant sur ses propres cheveux. Le vice congénital pouvait passer inaperçu tant qu’il s’agissait de secourir un petit nombre de « petits » pays et que la dilution de la contribution sur l’ensemble des participants à l’ESFS demeurait tolérable.

Mais d’abord, le nombre des petits pays a crû, certains comme la Grèce réclamant même un deuxième service, de sorte que le cumul des sommes à mobiliser a commencé à grossir. Et voilà surtout que s’annoncent deux sérieux candidats au bureau des pleurs : l’Espagne et l’Italie. Il est à craindre que le coup soit fatal pour l’EFSF qui enregistrera le choc des deux côtés de son bilan.

D’abord du côté de ses emplois, car le volume des opérations change d’un coup singulièrement de format. L’Espagne affiche un encours de dette souveraine de 638 milliards d’euros, et l’Italie de 1 840 milliards d’euros (données Eurostat, fin 2010), à comparer aux 328 milliards de la Grèce, 148 milliards de l’Irlande et 160 milliards du Portugal… et venant s’y ajouter ! Sachant que les plans « Grèce (1 et 2) », « Portugal » et « Irlande », représentent un engagement total de l’EFSF de 236 milliards d’euros [5], l’extrapolation à l’Espagne et à l’Italie du coefficient Concours EFSF / Dette publique calculé pour les trois précédents [6] aboutit à l’estimation (tout à fait grossière) d’un total d’engagement de l’EFSF de 1 150 milliards d’euros… The Economist, qui propose un autre calcul sur la base d’une hypothèse où l’EFSF aurait à couvrir les deux tiers des dettes maturant à l’échéance de 2015, arrive à une estimation d’environ 800 milliards d’euros [7] – toutes estimations à comparer à la capacité actuelle de l’EFSF de 250 milliards d’euros et à sa capacité rehaussée de 440 milliards d’euros (laquelle ne sera active que lorsqu’aura été satisfaite la condition de validation par tous les Etats-membres des décisions du sommet européen du 21 juillet 2011…).

La situation de l’EFSF n’est pas moins grave du côté de ses ressources. Car, par un délicieux effet de vases communicants, les entrants dans la colonne « à sauver » sont ipso facto des sortants de la colonne « sauveteurs » (garants). Le poids des garanties est alors à répartir entre ceux qui restent, et la clause initialement prévue par l’accord-cadre instituant l’EFSF selon laquelle toute sortie d’un contributeur se solderait par une réduction à due concurrence de l’enveloppe globale du fonds ne tient pas une seule seconde : il n’est question que de son insuffisance et de l’augmenter comme on peut. L’Espagne et l’Italie supposées passées du mauvais côté du guichet, ce sont évidemment l’Allemagne et la France qui apparaîtront pour les garants-en-chef [8], mais alors au prix de quelques inquiétudes quant aux dangereux cumuls d’engagements variés (liabilities) auxquels elles sont en train de se soumettre. Alors oui, la France doit déjà lutter pour conserver son triple-A envers et contre la progression de sa propre dette publique interne, mais que sera-ce quand, les défauts européens se succédant, les garanties seront appelées ?...

Or l’effet « collimateur-et-problème » n’est pas près de s’arrêter. Il l’est même d’autant moins que la gestion européenne de la crise depuis mars 2010 fait un parcours à peu près sans faute… de toutes les erreurs possibles à commettre. Juridisme (qui rend difficiles les décisions rapides – à l’image de la montée en puissance de l’EFSF qui devra attendre la rentrée), fractionnement décisionnel du fait du contexte institutionnel et intergouvernemental, et surtout divergences stratégiques profondes, d’où résultent conflits intestins, atermoiements et mauvais gré dans l’exécution. Ainsi l’ajustement des capacités de l’EFSF est-il l’objet d’une épuisante guerre de tranchées pour fléchir l’Allemagne. Mais le pire vient sans doute de la position de la BCE. On lui devait déjà l’invraisemblable psychodrame qui a précédé le sommet de juillet, lorsqu’il s’est agi de décider d’un second paquet grec et qu’elle s’est opposée autant qu’elle l’a pu à toute formule d’implication des créanciers. On lui doit maintenant ses hésitations à endiguer l’extension de la crise souveraine à des débiteurs, l’Espagne et l’Italie, dont on est au moins bien certain qu’ils feront sauter tout le dispositif européen si jamais ils viennent à tomber.

La Banque centrale en effet est la seule à pouvoir se mettre en travers d’une dynamique spéculative naissante, comme celle qui est déjà en train de prendre à parti les taux italiens et espagnols (belges également). Or on ne saurait davantage traîner les pieds que la BCE dans cette affaire-là, en faisant savoir qu’elle n’entendait offrir qu’une solution aussi transitoire que possible avant que l’EFSF « augmenté » soit en charge des opérations de rachats sur les marchés secondaires. Confier des opérations d’intervention et de soutien de cours à un fonds est pourtant le plus sûr moyen d’échouer, car, par définition, un fonds a des ressources limitées, incapables de faire face aux masses de capitaux mobilisables par la communauté des investisseurs, et qu’il s’en trouve bon nombre parmi ceux-ci qui n’ont pas d’autre idée que d’aller « tester » la capacité de l’« intervenant » et de l’amener aux limites. Seule une banque centrale, en tant qu’elle est capable de mobiliser des moyens par définition illimités, est capable d’intimider la spéculation qui sait dès le départ qu’elle n’en verra pas le bout. Le retard à intervenir, le contrecœur manifeste avec lequel elle le fait, et pour finir l’annonce de son retrait programmé : tout concourt à miner le rempart indécis élevé par la BCE pour protéger l’Espagne et l’Italie, comme si personne ne semblait avoir conscience parmi les décideurs européens que nous sommes pour ainsi dire à la dernière station avant l’autoroute – soit en parcourant de l’aval à l’amont les enchaînements prévisibles du désastre : que l’Italie et l’Espagne sautent et tout saute ; que la spéculation contre leurs dettes souveraines ait pris tant soit peu d’ampleur et elle sera inarrêtable ; que les « autorités européennes » ne fassent pas tout pour tuer la spéculation naissante et elle passera le seuil critique…

L’illusion du « miracle fédéraliste »

Légèrement transpirants, les euro-réjouis, ceux-là mêmes qui ont répété pendant deux décennies que l’Europe n’avait rien de libéral, qu’elle était même le bouclier contre la mondialisation, que jamais main de l’homme n’avait produit construction institutionnelle si merveilleusement agencée, fondent leurs derniers espoirs d’éviter la ruine finale sur un miraculeux sursaut politique qui au tout dernier moment accoucherait enfin du « fédéralisme ». Mais cet espoir-là ne vaut pas mieux que tous ceux qui avaient précédé. Car le fédéralisme raisonnablement à portée de main politique sera encore très incomplet – le plus probablement consistera-t-il en la fusion des dettes publiques européennes, ou d’une part d’entre elles, en eurobonds communs et indifférenciés.

Mais c’est faire l’hypothèse héroïque que les marchés oublieraient instantanément que sous la surface commune des eurobonds se tient toujours une pluralité d’émetteurs d’inégales signatures. Les investisseurs savent encore faire la différence du tout et de ses parties, à plus forte raison quand le tout ne peut offrir qu’un degré d’intégration limité et demeure hautement composite. Aussi des eurobonds n’empêcheraient-ils nullement que les analystes continuent de guetter les déficits de la Grèce, du Portugal, de l’Italie, etc. Dira-t-on que les parties seront soumises à de rigoureuses règles encadrant leurs politiques économiques ? Mais c’est redécouvrir exactement l’actuel problème de la zone euro, qui s’est déjà dotée de telles règles… avec le succès que l’on sait. Voudra-t-on imposer d’irréfragables « règles d’or » à tous les Etats-membres ? Mais c’est oublier que, dans des circonstances telles qu’une crise financière géante, la « règle d’or » n’est que la forme constitutionnalisée de l’austérité autodestructrice. Quant à l’idée que l’inscription dans les textes sacrés vaudrait certitude granitique d’application, il suffit d’en parler aux Argentins, qui ont envoyé paître leur currency-board en 2002, tout constitutionnel qu’il fût, pour ne pas même évoquer les multiples offenses dont les traités européens sont déjà silencieusement l’objet.

Mais surtout : pour que le « saut fédéral » soit à la hauteur du problème, il faudrait bien davantage, et notamment une intégration si poussée qu’elle ne laisserait aux nations membres qu’une importance financière résiduelle, le poids relatif de l’Etat fédéral et des Etats fédérés basculant jusqu’à atteindre des proportions équivalentes à celle des Etats-Unis, ou de l’Espagne dans ses rapport avec ses régions – et encore : une possible déconfiture des munibonds, ces titres émis par les Etats et les collectivités locales des Etats-Unis, ne manquerait pas d’attirer l’attention sur l’alourdissement supplémentaire de la dette fédérale, de même que les déficits des régions sont en train de devenir un motif de préoccupation pour les investisseurs exposés aux titres souverains espagnols. Mais qui peut imaginer le surgissement d’un Etat fédéral européen pesant budgétairement autant que les Etats-membres réunis (comme aux Etats-Unis) avec tout ce qu’il appelle de progrès politiques : de vraies institutions politiques fédérales, la constitution d’une citoyenneté politique européenne unique, primant sur les citoyennetés « locales », etc., seules avancées capables de soutenir une politique financière commune ? Ou, plus exactement, qui peut imaginer que ce qu’il faut bien nommer par son nom : un authentique processus constituant, puisse survenir avant que nous ne finissions au milieu des ruines fumantes ?

Par où la sortie ? Création monétaire et révolution institutionnelle ! Retour à la table des matières

Il faut s’y faire : les ruines fumantes, l’insuffisance générale des dynamiques politiques européennes, nous y conduit tout droit. Si l’Espagne et l’Italie basculent, adieu Berthe ! L’EFSF saute comme un bouchon de champagne, la spéculation se déchaîne contre toutes les dettes souveraines, plus aucun dispositif ne peut l’enrayer, une série de défauts importants devient quasi-certaine, les systèmes bancaires européens, puis étasunien, s’écroulent dans un fracas qui fera passer la chute de Lehman pour une animation d’ambiance. Rendu à cette extrémité, il n’y a plus qu’une voie de recours : on ne sortira de pareil effondrement que par une opération de création monétaire inouïe et tout ça se finira dans un océan de liquidités.

Incapables de faire face à leurs engagements de paiement interne, les Etats qui sont en déficit primaire se tourneront vers la banque centrale pour financer leur solde. Mais, sans même s’attarder à la lettre des traités, la BCE est-elle capable de répondre favorablement à une demande de ce genre ? Poser la question c’est y répondre. Tout l’habitus du banquier central européen s’y oppose. Dans ces conditions, les pays concernés reprendront barre sur leur banque centrale nationale, de fait extraite du SEBC (le Système Européen de Banques Centrales), pour lui faire émettre des euros en quantité ad hoc. A ce moment précis, constatant l’apparition dans la zone euro d’une source de création monétaire anarchique, affranchie des règles du SEBC, donc susceptible de mélanger ses euros impurs aux euros purs (et par là de les corrompre), l’Allemagne considérera que le point de l’intolérable a été atteint et, faute d’avoir les moyens d’exclure le(s) contrevenant(s) [9], jugera que sa propre conservation monétaire lui fait devoir de quitter les lieux. Fin du voyage pour l’euro, en tout cas dans sa forme originelle.

Mais la création monétaire massive sera également nécessaire pour ramasser les banques effondrées, puisque cette fois-ci, par construction, il ne faudra pas compter sur les bonnes grâces des finances publiques… Recapitalisation et garantie des diverses catégories de dépôts (sous un certain plafond, par là doté de bonnes propriétés de justice sociale : il y a des très riches qui vont beaucoup perdre…) se feront par émission monétaire.

La garantie des dépôts n’entraîne d’ailleurs pas nécessairement une création monétaire nette : s’agissant des dépôts à vue, elle viendrait simplement compenser la destruction monétaire qui suivrait de l’effondrement des banques et de la perte des encaisses en comptes courants. S’agissant des produits d’épargne, la garantie, si elle est crédible, n’a pas à être tirée : la banque n’était qu’un intermédiaire, si les comportements des déposants restent stables (comprendre : ne versent pas dans le run bancaire), il suffit d’attendre normalement l’arrivée à maturité des créances sur les débiteurs finaux (les agents à qui les fonds épargnés avaient été passés) pour que se débouclent toutes ces opérations sans qu’il soit besoin d’intervenir [10]. Quant aux recapitalisations bancaires, elles peuvent se faire par le truchement même des concours que la Banque centrale devrait de toute manière accorder aux banques privées pour les maintenir dans la liquidité : au lieu que ces concours prennent la forme usuelle de crédits, il consisteraient en avances non remboursables dont la contrepartie serait des titres de propriété, inscrits comme participation au bilan de la Banque centrale et comme fonds propres à celui des banques privées. Sous ces deux précisions, il en restera sans doute encore pour hurler au désastre de la création monétaire. On leur demande simplement d’essayer de se figurer la situation dans laquelle toutes les banques sont écroulées et les finances publiques définitivement incapables d’y remédier – puis de déclarer ce qu’ils auraient d’autre à proposer.

Par une ironie dont l’histoire a le secret, le néolibéralisme pourrait donc bien mourir par sa dénégation préférée : la dette – dont il n’a cessé de crier les dangers… quand tous ses mécanismes conduisaient à son emballement généralisé. La création monétaire massive n’est pas une perspective réjouissante en soi. Mais lorsqu’il ne reste plus qu’elle pour extraire un corps social du dernier degré de la ruine – et il ne faut pas douter que l’effondrement bancaire total nous ramènerait en quelques jours à l’âge de pierre –, lorsque, donc, il ne reste qu’elle, il ne faut ni en diminuer les possibilités ni en exagérer les périls.

Mais l’essentiel est ailleurs : il est dans le fait que jamais un groupe d’intérêt aussi puissant que celui qui s’est constitué autour de la finance lato sensu ne renoncera de lui-même au moindre de ses privilèges, et que seuls peuvent le mettre à bas la force d’un mouvement insurrectionnel – puisqu’il est bien clair par ailleurs qu’aucun des partis de gouvernement nulle part n’a le réel désir de l’attaquer –, ou bien la puissance dévastatrice d’une catastrophe que son système aura lui-même engendré. A l’évidence, c’est cette dernière hypothèse qui tient la corde, et puisqu’elle déploie maintenant ses effets avec la force de fatalité du tsunami évoqué en ouverture, il ne reste plus qu’à attendre qu’elle accomplisse pleinement ses virtualités… pour en tirer le meilleur parti : reconstruire les institutions de la création monétaire souveraine [11], avec tout ce qu’elle suppose et de possibilités rouvertes et aussi de rigoureux encadrements [12] ; réinventer des structures bancaires qui à la fois échappent aux prises d’otage de la banque privée et dépassent la forme « nationalisation » vers un système socialisé du crédit [13] ; réduire au minimum minimorum la structure des marchés de capitaux pour lui ôter tout pouvoir de nuisance et d’usurpation [14]. Soit, sur les ruines, enfin tout rebâtir.

Frédéric Lordon (La pompe à phynance, 11 août 2011)

Notes[1] IMF Country Report n° 11/220 (PDF), juillet 2011.[2] McKinsey Global Institute, « Debt and deleveraging. The global credit bubble and its economic consequences – updated research » (PDF), 2011.[3] Voir Frédéric Lordon, Jusqu’à quand ? Pour en finir avec les crises financières, épilogue, Raisons d’agir, 2008.[4] Voir sur ce blog « La dette publique, ou la reconquista des possédants », 26 mai 2010.[5] 45 milliards pour l’Irlande, 52 milliards pour le Portugal, 80 milliards pour Grèce-1, 59 milliards pour Grèce-2 (qu’on estime grossièrement à partir du total du paquet Grèce-2 de 109 milliards dont on retranche les 28 milliards de recettes de privatisation, soit 81 milliards d’euros, auxquels on applique un « coefficient de participation » des institutions européennes égal à celui de Grèce-1 – ce dernier était de 80/110, les 30 résiduels étant pris en charge par le FMI).[6] Ce coefficient moyenné sur la Grèce, le Portugal et l’Irlande est de (45 + 52 + 80 + 59)/636, soit 0,37.[7] « Bazooka or peashooter », The Economist, 30 juillet 2011.[8] Dans la configuration originelle de l’EFSF (mai 2010), elles portaient déjà respectivement 27% et 20% du total des garanties.[9] Puisque, curieusement, le traité de l’UE ne contient aucune disposition permettant l’exclusion d’un Etat membre.[10] Evidemment, il y aura création monétaire nette à concurrence de la part des épargnes ayant pour contrepartie le débiteur souverain puisque celui-ci aura fait défait sur sa dette.[11] Et cela quelle que soit la circonscription territoriale de cette souveraineté. A propos de ce débat, voir sur ce blog « Qui a peur de la démondialisation ? », 13 juin 2011, et dans Le Monde diplomatique d’août, actuellement en kiosques, « La démondialisation et ses ennemis ».[12] Voir sur ce blog « Au-delà de la Grèce : déficits, dettes et monnaie », 17 février 2010.[13] Voir sur ce blog « Pour un système socialisé du crédit », 5 janvier 2009 (également in La Crise de trop, Fayard, Paris, 2009).[14] Voir sur ce blog « Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières », 23 avril 2008 (également in Jusqu’à quand ? Pour en finir avec les crises financières, Raisons d’agir, Paris, 2008) ; et aussi « Si le G20 voulait... », 18 septembre 2009