Vous pouvez regarder ci-dessous une chronique percutante d'Éric Zemmour sur RTL, datée du 18 septembre 2012 et consacrée à la question du vote des étrangers aux élections locales...

Points de vue - Page 375

-

Changer le peuple ?...

-

Le monde selon NKM...

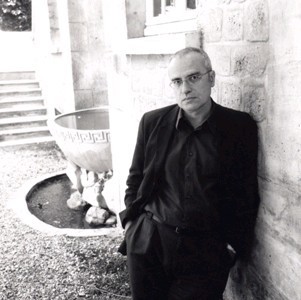

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue incisif et drôle de Frédéric Rouvillois, cueilli sur Causeur et consacré à l'égérie des médias et des bobos qui votent UMP, Nathalie Koscisuko-Morizet... Professeur de droit public à l’université Paris-Descartes, Frédéric Rouvillois est l'auteur de plusieurs ouvrages d'histoire des idées comme Histoire de la politesse (2006), Histoire du snobisme (2008), tous deux diponibles en format de poche dans la collection Champs Flammarion, ou L’invention du progrès (CNRS éditions, 2010) et plus récemment, Une histoire des best-sellers (Flammarion, 2011).

Le monde selon NKM

En juillet dernier, trois jours avant d’annoncer urbi et orbi ce que tant de Français attendaient avec la plus extrême impatience, sa candidature à la présidence de l’UMP, Nathalie (Kosciusko-Morizet) accordait à L’Express un long entretien, où elle jetait les bases de sa philosophie politique, et prenait, avec une volupté dont témoignent les photos, la pose de future Présidente de la République. « Quand je serai grande, je serai Présidente !… » Un entretien qui, rétrospectivement, peut être lu, au choix, comme une confession, un manifeste, un catéchisme ou un programme, d’autant plus cocasse que la donzelle ne se départit jamais du ton si délicieusement péremptoire qui la caractérise, mais d’autant plus effarant qu’elle dit tout haut ce que certains, à l’UMP, pensent tout bas…

N’ayant peur de rien, la petite Nathalie commence par un gros morceau, sans doute pour montrer qu’elle a l’étoffe d’une future dirigeante : la distinction droite/gauche. Pour elle, les choses sont claires – même si par ailleurs elle évoque à tout bout de champ la « complexité du réel ». La droite, ce sont trois « valeurs cardinales », le travail, l’autorité et la responsabilité. Voilà. Point final. Nathalie n’a que faire des distinctions oiseuses à la Tocqueville, à la Aron ou à la René Rémond, de l’opposition liberté/égalité, ordre/mouvement, réalisme/idéalisme, tradition/progrès, etc… Pour notre apôtre de la complexité simplifiée, tout se ramène à cette trinité. Travail. Autorité. Responsabilité. C’est la droite de Nathalie. Ce qui laisse supposer, soit, que la gauche – qui jusqu’à nouvel ordre est le contraire de la droite – se reconnaît dans des valeurs strictement opposées (paresse, laxisme, irresponsabilité ?), soit, que la droite possède les mêmes valeurs que la gauche, et donc, que la distinction n’existe pas vraiment, ou que ce que Nathalie appelle la droite est en fait la gauche, ou enfin, qu’elle ne sait pas vraiment ce qu’elle raconte. Ce qui, réflexion faite, constitue l’hypothèse la plus plausible, dans la mesure où ces trois valeurs ne sont pas beaucoup plus connotées idéologiquement que la couleur mauve ou le flan au caramel. Le travail, par exemple, celui de la devise du Maréchal, est aussi au cœur de la pensée marxiste, sans même parler de la rhétorique trotskiste et du merveilleux « Travailleurs, travailleuses » qui fit naguère la célébrité d’Arlette. L’autorité en tant que telle n’a jamais été contestée que par d’infimes segments du gauchisme, ceux que Lénine jugeait pour cette raison même victimes de la « maladie infantile du communisme ». Quant à la responsabilité, elle constitue un dénominateur commun à tous les systèmes politico-juridiques depuis Hammourabi, ce qui rend un peu délicat son éventuelle appropriation exclusive par l’UMP post-sarkozyste. Il y a quelques années, un essayiste malicieux s’était amusé à démontrer que, contrairement au lapin, le lièvre est de droite. Si loufoques fussent-ils, ses arguments paraissaient plus solides que ceux que pourrait avancer Nathalie pour prouver la consistance idéologique de sa trilogie. En somme, la droite de Nathalie ne l’est que par pure convenance. Elle a d’ailleurs le bon goût de l’appeler ma droite, sans doute pour préciser qu’elle se fiche au fond de savoir si sa droite à elle est bien de droite.

La seconde question sur laquelle Nathalie démontre sa maîtrise de la novlangue contemporaine est celle de l’identité. Celle de la France serait-elle en danger ? lui demandent les journalistes qui la confessent. « C’est une question majeure du monde contemporain », rétorque-t-elle aussitôt. « L’identité est un besoin, c’est aussi un capital dans la mondialisation ». Drôle de réponse ? La suite est encore plus bizarre, puisque Nathalie, toujours sur l’identité, développe l’idée qu’en matière de production, « aujourd’hui, on veut un produit qui nous ressemble, qui parle de nous ». C’est-à-dire ? Des automobiles fabriquées en Chine avec un prénom français ? Des nanocomposants californiens bleu-blanc-rouge ? De la viande hallal qui chante la Marseillaise quand on ouvre le paquet fraîcheur ? Tirez sur la languette, et la bobinette cherra ? Voilà en quoi, pour elle, l’identité est « une question majeure ». L’identité, à l’en croire, serait d’ailleurs une idée neuve en Europe. La nation française, assure ainsi notre historienne en herbe, est née « à la fin du XIXe siècle ». Ignorants que nous étions, qui évoquions Philippe Auguste et Bouvines, Saint-Louis, Jeanne-d’Arc ou Henri IV ! C’est sous Jules Grévy, au temps de Panama, de l’affaire Dreyfus et des Inventaires, que les Français ont pris conscience d’appartenir à la communauté nationale. « Notre identité à nous s’est largement forgée sous la IIIe République, autour de l’école, de l’armée et des grands moments politiques et démocratiques ». Avant ? La France, c’était peanuts, comme aurait dit Malherbe, un poète du XVIIe siècle à l’identité incertaine. Voilà pourquoi Nathalie milite résolument pour « une Europe plus intégrée », mettant tous ses espoirs dans « un grand moment démocratique, pourquoi pas l’élection du Président du Conseil européen au suffrage universel », ce qui serait « un grand pas pour l’identité européenne » – de même qu’il y a un peu plus d’un siècle, l’élection d’Émile Loubet à la présidence de la République fut elle aussi un pas gigantesque, décisif, dans la construction d’une identité française. Un grand saut, comme celui des cabris chers au général De Gaulle – et nous voici passés d’une identité à une autre, comme on change de chemise ou de passeport dans la jet-set mondialisée chère à Nathalie où l’on considère que la patrie, c’est là où on se trouve bien à un instant donné, en fonction de son intérêt du moment.

Et la souveraineté ? Pour Nathalie, « c’est un mot fondateur ». Mais manifestement, ce n’est qu’un mot. « Au XXIe siècle, être souverainiste au sens gaulliste, c’est-à-dire maîtriser notre destin, c’est être européen » : bref, c’est savoir renoncer à notre souveraineté pour la confier à d’autres, dans un grand ensemble dominé par l’Allemagne et par la haute finance. Nul doute en effet que De Gaulle aurait adoré ; et comme elle, sans doute le Général aurait-il considéré qu’avec de telles armes idéologiques, « la droite tient les concepts pour interpréter et transformer le monde contemporain » (et plus si affinités).

Transformer : voilà au fond le maître mot de Nathalie, à qui l’on a appris que conservatisme est un terme qui commence mal. Elle ne cesse de le répéter : « nous laissons le conservatisme à la gauche, qui en a à revendre ». Sa droite à elle « n’est pas conservatrice », « c’est une droite qui (…) fait le choix de la transformation ». Laquelle ? En mieux, ou en pire ? On verra. L’important, c’est de transformer. Et Nathalie de citer la phrase du Guépard que connaissent tous ceux qui ne l’ont pas lu : « il faut que tout change pour que rien ne change ». Très contente de son petit effet, elle ne s’aperçoit pas qu’elle vient de se contredire en faisant du slogan le plus radicalement conservateur qui soit la devise même de son sarko-modernisme. Car que dit-elle ? Qu’il faut que rien ne change. Rien d’essentiel en tous cas. Et pour assurer cet objectif de conservation absolue, on est prêt à sacrifier tout le reste : les apparences, les fioritures, les accessoires – c’est-à-dire, pour elle, le mariage hétérosexuel, l’identité nationale, la souveraineté de la France. Que tout change pour que rien ne change : le problème, c’est que Nathalie ne sait pas très bien ce qu’il faut sauver à tout prix. Elle semble n’avoir aucune idée précise de ce qu’est cet essentiel pour lequel elle est prête à fourguer tout le reste, sans remords. Ses seules « valeurs intangibles », c’est que tout est négociable –sauf le refus de « l’extrémisme », pour laquelle cette grande bourgeoise éprouve un mépris abyssal et définitif. Mais ce refus suffira-t-il à combler le vide idéologique criant dont témoigne ce succulent entretien ? A faire de cette chipie aux dents longues un véritable personnage politique, et à transformer Nathalie en Margaret Thatcher ? Les adhérents à l’UMP nous le diront bientôt.Frédéric Rouvillois (Causeur, 17 septembre 2012)

-

Derrière l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi...

Sur son blog, Bernard Lugan, spécialiste des questions africaines, analyse les derniers événements de Libye, qui confirment pleinement les prévisions qu'il avait faites à la suite de la chute de Kadhafi...

Derrière l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi

Acteur plus qu’actif du renversement de Mouammar Kadhafi, Christopher Stevens, en déplacement à Benghazi, a été pris au piège dans les locaux du consulat de son pays. Au-delà de ce meurtre et de son prétexte pseudo religieux, quelle analyse pouvons-nous faire de la situation en Libye?Jusqu’à aujourd’hui, et à en croire les médias, la Libye était sur la voie de la normalisation : l’économie redémarrait avec la reprise des exportations de pétrole et de gaz et des institutions démocratiques se mettaient en place à la suite des élections législatives du 7 juillet 2012. Aveugles et sourds, les observateurs bêlèrent de bonheur quand ces dernières virent la défaite des fondamentalistes et la victoire de l’ Alliance des forces nationales (AFN) vite baptisée « libérale ».Or, comme il fallait s’y attendre, ce calendrier démocratique très « européocentré » n’a évidemment pas permis de remettre le pays sur ses pieds et cela pour une simple raison qui est que la Libye n’existe plus.Le colonel Kadhafi avait réussi, au prix d’une dictature sévère, à imposer la stabilité intérieure dans un pays aujourd’hui menacé d’une fragmentation régionale (Tripolitaine-Cyrénaïque-Fezzan) doublée de fractures interrégionales et religieuses.En Tripolitaine deux grandes coalitions régionales s’opposent :1) A l’Ouest, l’AFN de Mahmoud Jibril a pour cœur la fraction tripolitaine des Warfalla, sa tribu qui, à elle seule, totalise 30% de la population. Ses alliés et partenaires se recrutent à Zenten [1] et parmi les tribus de l’ouest, dont les Berbères du jebel Néfusa et de Gahryan.2) A l’Est, la coalition islamo-Misrata est quant à elle puissamment soutenue par le Qatar. Le port de Misrata est aujourd’hui aux mains de ces milices gangsgtéro-fondamentalistes qui lynchèrent le colonel Kadhafi, tranchèrent les mains de son fils cadet avant de lui crever les yeux et de l’égorger. Ce furent ces « combattants de la liberté », ces « démocrates » chers à BHL, que le président Sarkozy ordonna aux commandos français de sauver quand les forces du colonel Kadhafi étaient sur le point de prendre la ville…Joli coup !En Cyrénaïque, où le 6 mars 2012, Ahmed Zubaïr al-Senoussi a été élu émir par les chefs des tribus, deux grandes forces s’opposent, les fédéralistes et les islamistes.

L’irrédentisme de la Cyrénaïque est une donnée historique. Dans les années 1945-1950, quand l’ONU força la Grande-Bretagne, l’Italie et la France à accélérer le processus d’indépendance de la Libye, les tribus de Cyrénaïque, réticentes à l’idée de la création d’un Etat libyen, n’acceptèrent l’union qu’à deux conditions :

1) Que le chef de la confrérie sénoussiste, Idriss en devienne le chef. Il régna sous le nom d’Idriss I° de 1951 à 1969.2) Qu’une large autonomie soit reconnue à la Cyrénaïque.En 1969, dès sa prise de pouvoir, Mouammar Kadhafi abolit la monarchie et imposa la domination de la Tripolitaine, ce que la Cyrénaïque n’accepta jamais. C’est pourquoi la guerre civile qui allait le renverser y commença.Les islamistes qui ont soutenu la rébellion de la Cyrénaïque veulent maintenant « coiffer » les fédéralistes, mais ils ont en face d’eux d’autres musulmans. Un féroce combat oppose en effet les fondamentalistes qui n’ont pas de tradition locale aux membres des confréries soufies dont le poids régional est important. Le fief des islamistes radicaux est Derna où ils ont constitué un Emirat. Depuis plusieurs semaines, ils tentent de prendre le contrôle de Benghazi. L’attaque contre le consulat américain fait partie de leur stratégie.Qui va l’emporter ? Il est impossible de le dire. Actuellement les fondamentalistes de Cyrénaïque cherchent à s’appuyer sur les milices de Misrata lesquelles recherchent leur soutien contre celles de l’Ouest. Furieux de la défaite de ses protégés à Tripoli, le Qatar semble particulièrement actif dans cette opération.La question qui se pose désormais est de savoir si la Libye peut survivre comme Etat. Peu à peu y apparaît en effet une situation de guerres régionales, tribales, claniques, religieuses ; comme en Somalie. Elles pourraient être suivies d’un éclatement territorial, le pays étant alors découpé en « touches de piano » avec un port dans le prolongement des gisements d’hydrocarbures de l’intérieur.Désormais, l’alternative est simple : soit les nouvelles autorités mettent un terme au chaos - mais comment ? - et reconstruisent l’Etat sous une forme ou sous une autre, soit la Libye demeure ingouvernable. Dans ce cas, les islamistes pourraient alors jouer une carte maîtresse, celle du modèle religieux transcendant les divisions afin de les coaguler dans un tout commun, l’Oumma.Ceux qui ont permis ce désastre avec ses prolongements dans toute la bande sahélienne (voir les numéros de l’Afrique Réelle consacrés à cette question), sont ceux qui ont décidé de s’immiscer dans la guerre civile libyenne, au premier rang desquels l’ancien président de la République française. Quant au malheureux ambassadeur américain, le moins que l’on puisse dire est que ses anciens protégés se sont montrés bien ingrats envers lui…Bernard Lugan (Blog officiel de Bernard Lugan, 12 septembre 2012)[1] Les miliciens de Zenten détiennent Seif al Islam, le fils du colonel Kadhafi.

-

Vessies ou lanternes ?...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Geoffroy, cueilli sur Polémia et consacré à deux exemples de cette désinformation quotidienne que nous font subir les médias du système...

De Bruxelles à Strasbourg : comment les médias s'efforcent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes

Les méchants sexistes bruxellois Les médias ont révélé qu’à Bruxelles la police pourrait désormais dresser des amendes aux « Bruxellois » qui se livreraient à des injures dans la rue, sans passer par le parquet. Et tout le monde de se réjouir que « toute forme d’insulte sexiste, homophobe ou raciste ou autre est dorénavant réprimée par une amende de 75 à 250 euros» (leFigaro.fr du 5/9/2012). On va enfin faire reculer le sexisme en Belgique ! On nous dit aussi que la décision résulterait d’un documentaire «Femmes de la rue » dans lequel avaient été filmées en caméra cachée les injures dont la réalisatrice, Sofie Peeters, avait été victime « dans les rues d’un quartier populaire ».

On ne savait pas jusque-là que les Belges étaient particulièrement réputés pour leurs injures ou leur manque de galanterie à l’encontre des femmes, même si le Manneken-pis montrait son zizi à Bruxelles depuis fort longtemps.

Mais les quelques séquences (rares car vite censurées) de ce documentaire qui ont été diffusées en France nous éclairent sur l’identité de leurs auteurs : on y a vu en effet une femme, tête nue et en robe légère, se faire insulter ou poursuivre de leurs assiduités par des gens qui, malgré le floutage politiquement correct des visages, ne paraissaient ni wallons ni flamands. Quand on sait en outre que Bruxelles comporte une forte proportion de population d’origine extra-européenne et de religion non chrétienne, on commence à se douter de quelque chose.

Cacher la vraie information

Mais la fonction véritable des médias aujourd’hui n’est pas de nous « informer », ce qui impliquerait au moins de mettre en perspective les faits pour leur donner un sens. Elle consiste, au contraire, à essayer de dépeindre d’une couleur la plus aimable possible la cruelle réalité, à défaut de pouvoir la censurer.

La réalité n’est pas qu’on ait trouvé un nouveau moyen de lutter contre les « stéréotypes sexistes » en Belgique. Non, la véritable information, c’est qu’à Bruxelles comme dans beaucoup de « quartiers populaires », une femme européenne – donc impudique aux yeux de leurs nouveaux habitants – ne peut plus se promener tranquillement sans se faire insulter ou draguer outrageusement, puisque assimilée à une personne de petite vertu.

Mais cette information-là, taboue pour le Système, doit donc se trouver diluée dans un pathos destiné à faire croire que le problème viendrait d’un « sexisme » indéfini, alors qu’il résulte d’une situation bien identifiée mais politiquement incorrecte : le choc des civilisations sur le sol de l’Europe. Alors les journalistes, salariés du Système, font de leur mieux pour tourner autour du pot.

Une curieuse faculté

On nous a annoncé aussi l’ouverture d’une « faculté » de théologie musulmane à Strasbourg, destinée à la formation des imams turcs et mise en place avec le concours de la municipalité socialiste : une première en France, souligne le journaliste de service, chargé de saluer ce remarquable progrès vers un islam à la française (Le Monde du 31/8/2012, article de Guillaume Perrier).

Le pauvre s’y prend cependant bien mal, qui nous dit quand même que ce projet a été soutenu par la Turquie, que l’établissement a d’ailleurs été visité par le ministre turc des Affaires étrangères, que l’enseignement se fera en turc et que le diplôme sera délivré par le département de théologie de l’Université d’Istamboul. Les formateurs viennent aussi de Turquie. Le journaliste nous dit également que le projet a été défendu à la municipalité par un élu dont le nom a plutôt une consonance anatolienne et que ce dernier aurait d’ailleurs obtenu le jumelage de Strasbourg avec un sympathique village islamiste. Enfin, on comprend que les gentils Ottomans se sentent si soutenus qu’ils souhaitent désormais ouvrir à Strasbourg un établissement secondaire de même nature, calqué sur les lycées d’enseignement religieux, et des centres de formation d’imams dans plusieurs villes de France.

Curieuse « faculté », quand même, qui n’enseigne en turc qu’à des Turcs et se place sous le patronage du gouvernement turc. On ne voit pas très bien en quoi cela va faciliter la francisation de l’islam ou l’intégration des Turcs. Mais apparemment cela n’est pas un problème pour Guillaume Perrier.

L’info pour cacher la vérité

Le journaliste n’entre pas, bien sûr, dans ces considérations, même s’il se croit quand même obligé d’écrire le mot « faculté » entre guillemets. Il ne nous indique pas non plus l’importance de la communauté turque en Alsace, ni pour quelles raisons elle s’y est installée ni si elle « s’intègre » bien. Il n’aborde pas la nature des facilités offertes par la municipalité de Strasbourg.

Non. Ce serait là sans doute sortir de « l’info » pour aborder les rivages dangereux de l’opinion ! Surtout pas : le salarié du Monde a pour seule mission de nous faire croire que former en turc des imams turcs sur le sol français nous fait progresser collectivement dans la voie de la « laïcité positive ». La seule question qui semble le préoccuper, et qui conclut d’ailleurs l’article, est d’ailleurs de regretter que le diplôme délivré ne le soit pas en français.

« L’info » passe comme toujours à côté de l’essentiel. C’est même sa véritable fonction : submerger le lecteur, et plus encore le téléspectateur, sous un déluge d’insignifiance.

Les médias vous « informent » . Dormez, braves gens !

Michel Geoffroy (Polémia, 11 septembre 2012)

Tweet Lien permanent Catégories : Décryptage, Manipulation et influence, Points de vue 0 commentaire

-

Le bal des faux-culs ?...

Vous pouvez visionner ci-dessous une excellente chronique d'Éric Zemmour sur RTL, datée du 11 septembre 2012 et consacrée à la polémique entre Libération et Bernard Arnault...

"La Chronique d'Eric Zemmour" : Arnault vs Libé... par rtl-fr -

Qui veut lyncher les dissidents ?...

Nous reproduisons ci-dessous un excellent article de François Bousquet, cueilli sur le site de Valeurs actuelles et consacré à l'affaire "Richard Millet"...

Qui veut lyncher les dissidents ?

Qui l’eût cru ? Vingt ans après la chute de l’Union soviétique, des dissidents réapparaissent… Mais cette fois à l’Ouest, où de nouveaux censeurs prétendent leur interdire de s’exprimer. Visés en cette rentrée : Richard Millet et Renaud Camus, deux des plus grands écrivains français.

« Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez les exprimer », disait Voltaire. Heureuse époque que celle de l’auteur du Traité sur la tolérance, car aujourd’hui il ne suffit pas de combattre les idées des autres, encore faut-il les faire interdire. L’écrivain Richard Millet vient d’en faire l’expérience, lui qui a fait paraître, coup sur coup, aux Éditions Pierre-Guillaume de Roux, deux essais à rebours de la pensée dominante (De l’antiracisme comme terreur littéraire et Langue fantôme) et un récit qui ne l’est pas moins, puisqu’il y est question de la grande mosquée qui se dresse désormais à Rotterdam : Intérieur avec deux femmes. Quel crime a-t-il commis ? Il a consacré à la fin de Langue fantôme, magnifique méditation sur la paupérisation de la langue, une vingtaine de pages au tueur d’Oslo, intitulée de façon délibérément provocante Éloge littéraire d’Anders Breivik.

Millet a beau condamner catégoriquement (comment imaginer qu’il en soit autrement ? ) le geste de Breivik, voir en lui « le symptôme monstrueux de la décadence et de la perte de sens de l’Europe », les professionnels de l’indignation se sont empressés de le transformer en avocat de la “cause” du Norvégien et de réclamer sa “peau”.

Ce qu’ils ne lui pardonnent pas ? S’être attaqué sans détour ni artifice aux méfaits du multiculturalisme. Symptôme, Breivik est aussi prétexte. Mais plutôt que d’affronter Millet sur le terrain du débat, ils ont choisi de le lyncher, médiatiquement s’entend, opération menée en meute, car on ne se livre jamais seul à cette sorte de chasse à l’homme, qui, bien conduite, doit s’achever par la mise à mort du “coupable” (fût-elle symbolique).

Dans les Démons, Dostoïevski consacre des pages extraordinaires au sujet. « Partant d’une liberté illimitée, je conclus à un despotisme illimité », dit même l’un des personnages. On ne saurait mieux définir la conception à géométrie variable que les gardiens de la pensée unique se font de la liberté d’expression.

Mais Millet n’en a que faire. Il ne se contente pas d’écrire divinement bien, il fait preuve de cette chose naguère très répandue, mais qui, de nos jours, se fait aussi rare dans les rues que les voitures à cheval : le courage, comme les dissidents soviétiques en leur temps. Peut être s’est-il d’ailleurs souvenu du célèbre discours prononcé par Alexandre Soljenitsyne à Harvard, en 1978, où l’auteur de l’Archipel du goulag fustigea ce qu’il appela « le déclin du courage », à ses yeux « le trait le plus saillant de l’Ouest aujourd’hui ». On ne parlait pas encore de politiquement correct et la dissidence était réservée aux grandes voix qui, de l’autre côté du Mur, s’élevaient contre le Moloch totalitaire. Le communisme est mort à l’Est, mais il a été remplacé à l’Ouest par l’antiracisme, dont Alain Finkielkraut a dit qu’il était « le communisme du XXIe siècle ».

Le philosophe voulait dire par là que l’antiracisme est devenu une idéologie de substitution au marxisme : la continuation du trotskisme par d’autres moyens – construire une société sans discrimination ni frontière, dans laquelle l’homme serait un agneau pour l’homme. Un vrai conte de fées. La Fontaine se serait contenté d’en tirer une fable. D’autres en ont fait une religion : l’« antiracisme dogmatique », selon l’expression de Léon Poliakov, le meilleur spécialiste du sujet.

Cette religion a tellement été intériorisée qu’elle fonctionne sous le régime du consentement et de l’unanimité. Malheur aux réfractaires, dont l’irremplaçable Éric Zemmour. Cela fait quelque temps que le chroniqueur à RTL, au Figaro Magazine et au Spectacle du monde n’est plus seul. Mais le voici aujourd’hui rejoint par ce qui se fait de mieux en France, littérairement parlant : Richard Millet et Renaud Camus, devenus en l’espace de quelques semaines “ceux que la gauche adore détester”, un peu comme dans les “deux minutes de la haine”, rituel quotidien du célèbre roman de George Orwell, 1984, durant lequel la population est invitée à déverser sa haine pendant quelques minutes contre les “ennemis du Parti”.

Car pour avoir appelé à voter Marine Le Pen à la dernière présidentielle, Renaud Camus (qui n’a rien à voir avec Albert Camus) a lui aussi été pareillement lynché. Ses éditeurs, les maisons P.O.L et Fayard, ont dans la foulée rompu les contrats qui les liaient à lui. Jérôme Garcin, directeur des pages culturelles du Nouvel Obs et producteur du Masque et la Plume, s’est alors fendu d’un billet rédigé dans un langage de charretier, s’achevant par un très élégant : « Il serait temps aussi qu’il fermât sa gueule » !

Rien ne prédisposait pourtant Millet et Camus à devenir des dissidents. Éditeur attitré de deux prix Goncourt (les Bienveillantes, de Jonathan Littell, et l’Art français de la guerre, d’Alexis Jenni), Millet est membre à part entière du très prestigieux comité de lecture des éditions Gallimard. Quant à Camus, longtemps proche des avant-gardes, ami de Roland Barthes et d’Aragon, il n’a jamais fait mystère de son homosexualité. Bref, rien de commun avec les présumés nervis et autres crânes rasés, moitié hooligans, moitié psychopathes, que la gauche s’acharne à ressusciter, comme le Golem de Prague, histoire de s’offrir des frissons à bon compte.

Chacun d’eux est entré en dissidence selon son tempérament. Millet de façon tonitruante, avec la vigueur d’un polémiste redoutable. Camus avec la politesse exquise d’un homme de l’Ancien Régime. Ils auraient pu poursuivre l’écriture d’une oeuvre exigeante, loin de l’agitation médiatique, mais ils ont choisi de dire la vérité, suivant en cela l’exhortation de Péguy : « Qui ne gueule pas la vérité, quand il la sait, se fait complice des menteurs et des faussaires ! » Qu’est-ce que la vérité, chipoteront les sceptiques, en souvenir d’un célèbre procurateur de Judée mort il y a deux mille ans ? Pour qui veut la connaître, rien de plus simple, selon Millet : il suffit pour cela d’emprunter le RER à Châtelet-Les Halles le soir. Une expérience somme toute ordinaire.

Scandale ! Et le Monde, sous la plume de Raphaëlle Rérolle, de réclamer à mots couverts, sur le ton “feutré de l’édition”, son limogeage des éditions Gallimard. Du temps de l’affaire Kravtchenko et des procès de Moscou, cela s’appelait une “purge”.

C’est dans ce contexte que le titre de l’un des trois livres de Millet prend tout son sens : De l’antiracisme comme terreur littéraire.

Petit florilège. Sylvain Bourmeau (directeur adjoint de Libération) à propos de Millet : « Je me demande une nouvelle fois comment Gallimard peut accepter de publier ça. » Jérôme Garcin, à propos de Camus : « On se demande pourquoi un éditeur publie ça. » Notez bien le “ça”, sur lequel Freud et Lacan auraient eu beaucoup à dire. Plus prudente, Raphaëlle Rérolle attend le retour de vacances d’Antoine Gallimard, le patron de Millet, pour savoir ce qu’il en fera. Une logique inquisitoriale qui renoue bel et bien avec les défuntes pratiques soviétiques, en démasquant chez l’un une “xénophobie apocalyptique” et chez l’autre un “laborieux taxidermiste de la langue”. Il ne manque plus que l’inoxydable “hyène dactylographe” des années Jdanov !

D’hier à aujourd’hui, la répression a changé de nature. On n’envoie plus les gens au goulag, mais comme le remarque Millet, on leur fait subir « l’opprobre ». Tout ce qui touche, de près ou de loin, à la critique du multiculturalisme est soigneusement prohibé. On en parle comme Tartuffe parlait de la poitrine de Dorine : « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. […] cela fait venir de coupables pensées. » Immortel Molière, qui aurait droit à la même cabale des dévots.

L’un des plus grands spécialistes de l’URSS, Martin Malia, cité par Renaud Camus dans le premier numéro des Cahiers de l’Innocence (éditions David Reinharc, 2012) qui met à l’honneur la dissidence, disait du marxisme-léninisme qu’il n’est pas une attaque contre les abus du capitalisme, mais contre la réalité. Tentative condamnée sur le long terme, « mais qui sur une certaine période réussit à créer un monde surréel défini par ce paradoxe : l’inefficacité, la pénurie et la violence y sont présentées comme le souverain bien ». Il y a un peu de cette analyse dans le dernier livre d’Élisabeth Lévy, la Gauche contre le réel. Ou comment le “déni de réel” s’est métamorphosé en “délit de réel”. Car il ne suffit plus d’escamoter la réalité, encore faut-il la rendre illégale, à Moscou comme à Paris.

Or, pour appréhender le réel, rien ne vaut le langage de la vérité, et pour cela, revenir aux dénominations exactes, comme nous y invitait sagement Confucius, à quoi s’emploient Millet et Camus, au grand scandale des nouveaux dévots qui ont peur de la pseudo-réalité qu’ils ont créée et dont ils ne savent si elle sera multiraciale ou multiraciste, sinon probablement les deux. Tout, donc, plutôt que la vérité. D’où le règne actuel du non-dit, de la dénégation ou encore de l’antiphrase (la grande figure de style des univers totalitaires décrits par George Orwell) : le blanc, c’est le noir ; la liberté, c’est la censure. C’est ainsi que l’on a créé cette novlangue de l’antiracisme – l’espéranto de la mondialisation – qui rappelle à s’y méprendre la langue de bois soviétique et que Millet et Camus déconstruisent brillamment. Ce qui leur vaut les foudres de la police de la pensée – pour un temps seulement. Car comme le dit Martin Malia, ce « monde surréel » ne peut pas durer. Les dissidents le savaient, qui, du fond de leur nuit, se répétaient, à l’instar d’une prière, le mot de Mikhaïl Boulgakov dans son grand roman le Maître et Marguerite : « Les manuscrits ne brûlent pas. » Surtout quand les éditeurs sont courageux !

Répondant aux inquisiteurs qui le sommaient de licencier Richard Millet, Antoine Gallimard leur a opposé une fin de recevoir sans équivoque : « Millet a toujours été un lecteur éditeur de qualité, attentif, et n’a jamais failli à son professionnalisme, ni fait jouer ses convictions idéologiques dans ses recommandations littéraires », déclarait-il le 31 août à l’Express. Avant de préciser que s’il ne partageait pas les convictions de Millet, il lui reconnaissait le droit de les exprimer. Voltaire, heureusement, a toujours des disciples.

François Bousquet ( Valeurs actuelles, 6 septembre 2012)