Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Romaric Sangars, cueilli sur Causeur et consacré à la question du goût. Romaric Sangars anime avec Olivier Maulin le Cercle cosaque qui se réunit une fois par mois à Paris.

Le goût et la vitesse

Le mois dernier se déroula, paraît-il, la « semaine du goût ». Au delà du fait que ce genre d’éphémérides modernes a quelque chose de ridicule et que celle-ci me semble ignominieusement discriminatoire à l’encontre des quatre sens restants, cet événement exprime néanmoins un fait pertinent : c’est que notre époque finit par réaliser qu’elle a tout affadi. Et pas seulement la saveur des pêches, laquelle n’est qu’un symptôme parmi d’autres, mais des sentiments les plus élevés jusqu’aux sensations les plus simples. Ainsi l’homme contemporain fait-il souvent songer à un patient en post-coma amnésique auquel il faut rapprendre chaque évidence.

Même si la saveur d’une pêche n’est qu’un détail d’un problème infiniment plus ample, les choses concrètes, aussi triviales soient-elles, sont toujours le signe de réalités profondes. Si nous avons perdu le sens du goût véritable, c’est que nos palais ont d’abord été gavés de merde. Et s’ils ont été gavés de merde, c’est tant pour des raisons de gauche – égalitarisme -, que de droite – capitalisme -, c’est parce qu’on a voulu que tout le monde puisse toujours, à moindre frais et sans effort et au bénéfice de grandes entreprises : bouffer des pêches. Résultat : les pêches n’ont plus de goût.

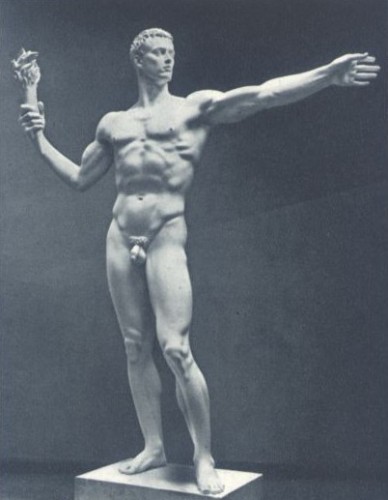

Ce sur quoi je veux insister, c’est que l’absolue disponibilité de tout pour tous est un fantasme mortifère, parce qu’on abroge les choses au passage. Derrière chaque organe physique, il y a un organe intérieur, et ce qui donne du goût aux choses, c’est leur sens. Or le sens est une question de trajectoire. Un verbe entre le sujet et l’objet qui permet de former une phrase. La dictature de l’immédiat (induite par la consommation de masse) éliminant tout élan, tout effort et tout lien entre le sujet et l’objet, abolit la substance même de l’objet. Or substance, sens, saveur : c’est tout un. Le sujet nourri de telle sorte finit quant à lui – ne serait-ce que mentalement -, impotent, obèse et vide.

Ce qui fait sens, c’est l’histoire qu’écrit une rencontre entre le sujet et l’objet. Ce peut-être, par exemple, la rencontre amoureuse, et le succès des « sites de rencontres » préfigure simplement un autre affadissement radical Ce peut-être, encore une fois, le goût de la pêche. Le sens de ce dernier relève de son territoire d’origine, la personne l’ayant vue mûrir, toute l’atmosphère saisonnière à laquelle elle appartient, le respect du cycle, l’envie véritable et non le caprice indécis du consommateur inondé par un raz-de-marée de propositions.

« I want it all and I want it now ! », ce refrain débile de Queen est le « Sieg heil ! » sucré de cette dictature de l’immédiat. On notera surtout que l’auteur d’une telle phrase ne sait ni ce qu’il veut précisément (de « tout » à « rien », il n’y a souvent pas grand chose), ni se donner les moyens de l’atteindre et souffrir la patience nécessaire pour cela.

Remarquez que cette dictature de l’immédiat, cette passion inférieure pour la facilité, est également partagée par nos frères djihadistes, lesquels manifestent souvent le pur revers du monde occidental plutôt qu’un parti fondamentalement opposé. Leur « spiritualité » n’implique pas la belle science des derviches tourneurs ou dix ans de jeûne au désert, non, aller au Paradis est devenu pour eux aussi simple que de prendre un vol intérieur aux States.

Ce n’est pas pour autant que je donnerai ici dans un quelconque « éloge de la lenteur ». Le goût de la vitesse me paraît infiniment respectable. Le problème ne réside pas dans la rapidité à laquelle s’effectue le parcours, le problème c’est l’abrogation de toute trajectoire.

En attendant, je demeure partisan du coup de foudre comme de la guerre-éclair.

Romaric Sangars (Causeur, 17 novembre 2012)