« Rendez-moi Montaigne et Guy Mollet ! »

Début juin, juste avant que n’éclate ce qu’on nomme l’Affaire Snowden, une amie très chère me disait en substance : « C’est pas idiot tout ce que tu écris depuis 2001 sur les Américains, mais tu te répètes, Jean-Phi ! ». Qu’à cela ne tienne, et faisons assaut de vanité puisque rien de ce que j’ai pu publier depuis plus d’une décennie ne s’est jusqu’à ce jour démenti : nous sommes le produit de deux civilisations antagonistes, ce qui est assumé par les Américains mais nié par les Français au prix de crises à répétition qui ne pourront se résoudre que le jour où nous accepterons l’existence de ce gouffre atlantique. Car tant que cela ne sera pas, nous accepterons servilement les humiliations au nom de prétendues valeurs communes et de principes supposés partagés.

La France des Gunga Din

Violation des échanges diplomatiques, accès aux informations économiques, lecture des données personnelles sur les réseaux sociaux : les Américains nous espionnent. United Stasi of America. C’est inadmissible, font semblant de se fâcher nos gouvernants, avec toujours cette restriction : « si cela devait s’avérer exact… ». Bien sûr que c’est exact, les Américains n’en ont jamais fait mystère chaque fois qu’ils ont été surpris le doigt dans le pot de confiture. Ceci dit, on proteste mais c’est pour du beurre, hein, ne le prenez pas mal, d’ailleurs, on ferme notre espace aérien à l’avion présidentiel du chef d’Etat bolivien pour vous être agréable, vous voyez bien que c’est pour du beurre…

Je comprends les Américains et leur agacement récurrent devant ces crises de nerf à répétition, qui surviennent entre une réintégration dans le commandement militaire intégré de l’OTAN qu’ils ne réclamaient plus, et l’achat à prix d’or de drones qu’ils vont nous surfacturer avec d’autant plus de morgue qu’ils seront les chevaux de Troie du Pentagone au sein de nos systèmes de défense. L’affaire Snowden n’a pas seulement confirmé une surveillance à l’échelle planétaire sur nos pages Facebook et nos boîtes Gmail, elle a aussi mis en évidence le piège-à-cons que constituent les Clouds. Venez, braves gens, plutôt que de conserver vos fichiers sur des CD, des clefs USB, des disques durs ou des ordinateurs non branchés sur le Net, transférez les dans des serveurs américains et des centres de stockage enterrés dans le désert du Nevada ou en Pennsylvanie, ils y seront sécurisés et illisibles ! Et ça a marché. Pourquoi les Américains se gêneraient-ils pour nous prendre pour des imbéciles, et nous le faire savoir ?

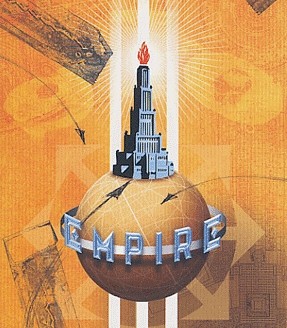

Car à quoi bon protester, puisque la réponse ne changera pas : oui nous vous espionnons, oui vous le savez, oui vous en faites autant, et que le meilleur gagne ! Discours qui finalement passe assez bien dans l’opinion publique française, car elle ne voit pas que le problème est ailleurs, non dans ce qui relève de l’espionnage, mais dans la soumission de la France à l’Empire. Car l’essentiel des données que les Américains détiennent, c’est nous qui les leur donnons. Ainsi les dix-neuf informations communiquées à leurs services concernant tout Français qui achète un billet pour se rendre de l’autre côté de l’Atlantique. Pour leur livrer nous avons dû modifier nos règles et collecter des informations que nous ne collections auparavant. Il ne s’agit plus de coopération mais de l’introduction des lois et des normes américaines en France. Ça porte un nom, ça s’appelle la colonisation. Dès lors, comme écrivait Ludovic Naudeau dans L’Illustration du 26 février 1938, parlant d’autres et dans un contexte totalement différent il est vrai mais la formule est fort belle : « Quant à nos objurgations littéraires, elles les font puissamment rire. ».

La première réponse de Barack Obama relève ainsi de ce souverain mépris que tous les dirigeants américains professent depuis deux siècles à l’encontre de la patrie de Rochambeau et Lafayette : pourquoi recourir à la NSA, lorsque j’ai besoin d’une information sur la France, je m’adresse directement au président Hollande. D’ailleurs n’est-il pas lui-même un ancien Young Leader, promotion 1996, de la French American Foundation ?

American Komintern

On commence à connaître cette officine créée en 1976, et je conseille la lecture de son site tant ses objectifs y sont clairement exposés : faire de l’entrisme dans les institutions françaises, et convaincre nos prétendues élites de l’intérêt de servir les intérêts américains. Chaque année sont sélectionnés une vingtaine de Young Leaders, moitié français moitié américains. Parmi les alumni des années précédentes, outre le chef de l’Etat, on trouve Jean-Marie Colombani (promotion 1983), feu Olivier Ferrand (2005), David Kessler (1999), Laurent Joffrin (1994), Arnaud Montebourg (2000), Aquilino Morelle (1998), Bruno le Roux (1998), Fleur Pellerin (2012), Matthieu Pigasse (2005), Marisol Touraine (1998), Justin Vaisse (2007), ou Najat Vallaud Belkacem (2006). En un mot la France américaine, et fière de l’être.

Mais le summum se lit dans la liste des lauréats 2013 publiée le 25 juin dernier. Y apparaît le capitaine de frégate Philippe Naudet, commandant du Sous-marin Nucléaire d’Attaque Améthyste (S-605). Ce qui veut dire que la Royale dépêche auprès des Américains un futur pacha de Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins – puisque le cursus se fait généralement ainsi dans cette arme –, soit un des huit (deux équipages par SNLE) décideurs finals de notre dissuasion nucléaire, ceux qui, sur ordre du chef des armées, tournent la clef qui lance les missiles… ou ne la tourne pas. Et qui le fait savoir, et dévoile son identité.

Mais le plus drôle – à ce stade il ne reste rien d’autre à faire que de rire – c’est que dans le contingent américain des Young Leaders de la promotion 2013, notre futur détenteur de secrets nucléaires côtoiera Madame Anne Neuberger, conseillère spéciale du patron de la NSA.

Cette espionne (car il faut appeler un chat par son nom) se présente elle-même ainsi dans un ouvrage collectif : « Shortly afterward, a new military command was established – Cyber Command – consisting of a team recruited to work on protecting military networks. I became part of that team, and it evolved into my current position as special assistant to the director of the National Security Agency, which is one of the largest intelligence agencies of the Department of Defense. I’m part of a group that is responsible for raising the security of critical private sector cyber-infrastructure. » Notre MinDéf nous expliquera que sa présence auprès d’un futur pacha de SNLE est fortuite. Le président américain dira : pourquoi écouter les Français, il suffit de leur demander leurs codes nucléaires. Pour les services secrets américains, comme le dit ma belle amie, la France est désormais open bar. De Gaulle, reviens !

Les surfeurs relèveront également que la Young Leader 2013, dans l’ouvrage précité, explique longuement comment elle parvient à combiner ses activités d’espionne avec ses obligations de mère de famille croyante. Exhibitionnisme ? Non, transparence et absence de frontière entre vie professionnelle et sphère privée à dire vrai inconnue, celle que nous décrivent les innombrables séries et téléfilms, sans que les Français veuillent comprendre cette Amérique qui se décrit elle-même comme un gigantesque panoptique.

Les barbelés de Franklin

L’expression est de Gilles Deleuze, inspirée de D.H. Lawrence. Si on ne l’a pas en perspective, on ne comprend pas pourquoi les Américains acceptent d’être écoutés, surveillés, lus, pistés, arrêtés, détenus, on ne comprend pas ce qui avait tant effrayé le vicomte de Tocqueville qui écrivait qu’on ne peut appréhender leurs institutions si l’on n’étudie pas auparavant les premières communautés calvinistes, et lu le Lévitique et le Deutéronome. Si on ne se dote pas de cette grille de lecture, on ne comprend rien à une Amérique réalisation des dystopies de la fin des Lumières, comme L’An 2440 de Louis-Sébastien Mercier : une société toute de transparence où chacun lit dans le cœur et l’âme de l’autre, où policiers et espions traquent l’écart et le trouble, veillent sur la vie privée, où les villes sont tracées au cordeau, où la masse impose à l’individu la rectitude du conformisme le plus étouffant et « traque les ténèbres hétérodoxes du for intérieur de même que ses lanternes portent la lumière impitoyable dans tous les recoins et les rues. » C’est le modèle décrit par Tocqueville qui y voyait un despotisme d’un genre nouveau, reprit plus tard par le Nous autres de Zamiatine puis par les anticipations de Huxley puis Orwell. C’est cette société et nulle autre que l’Amérique a choisie en intégrant dans sa Constitution de 1787 une disposition qui fait, depuis plus de deux siècles, de l’état d’exception la norme, citée par toutes les dispositions législatives et judiciaires pour justifier ces lois qui sont le lot commun de l’Amérique, depuis les Sedition et Alien Acts de 1798 jusqu’à la NDAA de 2012 : la Suspension Clause.

Cette Suspension Clause qui faisait dire à Kurt Gödel, au juge américain qui le naturalisait, qu’avec une telle faille Hitler n’aurait pas eu besoin en avril 1933 de faire son coup de force de Postdam et de suspendre la constitution, il l’aurait simplement appliquée. Dire que l’Amérique trahit ses propres principes, c’est n’avoir jamais lu ces derniers. Et rien compris à Tocqueville.

Cette société panoptique, dont les frasques de la NSA ne sont qu’une des déclinaisons, ne pourrait-on la qualifier d’un terme passé de mode mais parfaitement adapté au pays qui a ouvert, dans le strict respect de ses règles constitutionnelles, un camp de concentration à Guantanamo : la tyrannie ?

Devant l’obstacle – comme André Tardieu titrait dès 1924 son essai sur le problème que nous posait une Amérique qui effrayait à la même époque ses contemporains, de Jules Romains à Denis de Rougemont en passant par Georges Bernanos, Robert Aron, Georges Duhamel et tant d’autres – la question est très simple : sommes-nous disposés à abandonner nos régimes parlementaires protecteurs des libertés publiques, pour adopter les règles d’une constitution rédigée du temps des rois ? Poser la question c’est y répondre. Pourtant, nous sommes entrés dans un panurgisme suicidaire dans un domaine où les Etats-Unis, tant au niveau des moyens mis en œuvre que de leurs institutions, seront toujours les maîtres : le cyber.

Le cyber, degré zéro de la pensée stratégique

Voilà plus de deux ans que nos militaires, nos consultants, nos revues, nos éditeurs, et les participants à nos colloques, singent les Américains. Or le cyber n’est pas l’outil miraculeux qui ouvre des perspectives inconnues, la nouvelle frontière d’un Occident désorienté : c’est l’instrument qu’attendait la civilisation américaine pour instaurer sa gestion panoptique du monde.

On me répond : c’est comme tout instrument, tout dépend de l’utilisation que l’on en fait. Non, le cyber est structurant en soi, on ne peut pas y faire son marché, l’instrument impose cette société d’ordre et d’autorité, pour reprendre la manière dont Tocqueville caractérisait l’Amérique dans une de ses lettres de 1831 à son ami Kergolay.

Premier fondamental : le cyberespace repose sur un principe de complétude et de totalisation, comme la psychanalyse freudienne ou le déterminisme laplacien, il ne tolère aucune exception. A monde global système global, c’est même lui qui est censé prouver téléologiquement que ce monde est global : le cyber est global ou n’est pas, la collection des datas est totale ou n’a aucun sens. Mais n’en déplaise aux sectateurs du déterminisme, il sera toujours impossible de tout collecter, de tout traiter, de tout analyser, comme d’ailleurs de tout censurer et de tous nous embastiller. D’où le second fondamental : à l’image de la société américaine, le cyber ne tient que dans l’acceptation de leur propre surveillance par les citoyens. Que se passera-t-il s’ils se comportent désormais comme des objets quantiques, ne donnant que les informations qu’ils veulent bien donner, les fragmentant, les dégradant, contournant les systèmes de surveillance et réalisant non seulement que c’est possible mais qu’ils s’en sortent très bien ?

Imagine-t-on surtout les Français, héritiers de mille ans de luttes pour des libertés chèrement acquises, co-inventeurs avec leurs cousins anglais des droits de l’homme et du régime parlementaire, jeter leur Histoire aux orties pour adopter une pensée, des institutions, un mode de vie venu de l’autre côté de l’océan ? Que nos politiques, nos services et nos armées ne le comprennent pas, et pour ce faire qu’ils envisagent, à mots désormais à peine couverts, de détruire nos libertés et un système politique bi-séculaire, est vraiment le signe d’une déréliction de nos prétendues élites, sauf à ce qu’ils acceptent par avance de voir leurs têtes se promener un jour au bout de piques.

Le cyber est désormais un grand champ de ruines conceptuelles. S’il faut sacrifier le cyber pour ne pas nous laisser emporter dans le gouffre américain, sacrifions-le ! C’est un choix de société et même de civilisation.

Il est minuit moins une

Il va falloir trancher. Il est déjà tard, très tard, trop tard presque, pour ne pas entendre sous peu le président américain de nouveau ironiser : pourquoi aurions-nous intercepté l’avion de Snowden, les Mirage de Creil s’en sont chargé.

On va finir par regretter la SFIO et un Guy Mollet parti pour Suez sans les Américains et même contre eux, puisqu’une fois sur site nos avions avaient trouvé les navires de la VIe Flotte bord à bord avec les unités égyptiennes. Mais notre nouveau roi de Bourges n’a plus que quelques bandes picardes à sa disposition : encore deux Livres Blancs, et pour peu que leur chambre soit assez grande et la baignoire pas trop petite, nos enfants pourront jouer aux petits soldats avec la totalité de l’armée française en maquettes.

Il faut accorder à Snowden cet asile qu’il nous demande, pas pour le bonhomme mais parce que les Etats-Unis ne comprennent que la manière forte et ne respectent que ceux qui leur tiennent tête. Même Mollet l’avait compris. Mais nos Young Leaders ne le peuvent pas. Ils vont laisser passer l’orage jusqu’à la prochaine crise, jusqu’à ce que la France de Montaigne et Diderot soit la dévastation dont rêvent ces « Européens apostasiés » que sont les Américains, comme l’écrivait D.H Lawrence qui ajoutait : « Voyez l’Amérique prise dans ses propres barbelés et dominée par ses machines. Entièrement dominée par ses barbelés moraux et ses “tu dois !”, “tu ne dois pas !”. Quelle farce ! Là est votre chance, Européens ! Lâchez les brides de l’enfer, reprenez votre dû ! »

Oui, je sais, chère Véronique, j’ai déjà cité cet extrait dans mon American Parano. Mais dans cette affaire, le plus grand risque que je coure n’est certainement pas de me répéter.

Jean-Philippe Immarigeon (Theatrum Belli, 3 juillet 2013)