Nous reproduisons ci-dessous un article de Didier Marc, cueilli sur Polémia et consacré au dernier ouvrage du philosophe et essayiste Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse (Stock, 2013), qui rencontre un succès mérité en librairie...

« L’identité malheureuse » de Alain Finkielkraut

La sortie du dernier livre de l’auteur de « La Défaite de la pensée » a donné lieu dans une certaine presse à un déluge de commentaires absolument délirants ! Dans « Le Monde », Jean Birnbaum estime ainsi qu’Alain Finkielkraut « ne s’appartient plus lui-même », Jean-Marie Durand des « Inrocks » dénonce sa « mélancolie revêche », son « humeur maladive », Frédéric Martel dans « Slate » parle de « la faillite d’une grande intelligence », d’un « esprit devenu malade » et qu’il faut « combattre », enfin, pour Aude Lancelin de « Marianne » il n’est qu’ « un agité de l’identité ». Finkielkraut serait donc un aliéné, un malade qu’il faut enfermer, sinon abattre ! Ces propos totalitaires de plumitifs soi-disant libertaires suffiraient à justifier l’achat de « L’identité malheureuse », mais, au-delà de la réaction à de telles infamies, il importe de lire et de faire lire cet essai car son contenu est essentiel.

La notion d’identité, réponse romantique à la notion d’égalité

Avant de traiter le thème de l’identité stricto sensu, Finkielkraut aborde notamment la question de la « mixité française » en évoquant la question du port du voile ou de la burqa dont il approuve l’interdiction, au nom, certes, de la laïcité, mais surtout de la défense « d’un mode d’être, d’une forme de vie, d’un type de sociabilité », c’est-à-dire d’une « identité commune ». C’est à partir de ce concept qu’il s’attache au sujet principal de son livre (l’identité française), dans un long chapitre intitulé « Le vertige de la désidentification ».

Il rappelle d’abord que c’est le romantisme qui a introduit la notion d’identité comme réponse à la notion d’égalité conçue par la philosophie des Lumières et mise en pratique par la Révolution. A la suite d’Edmond Burke, auteur de Réflexions sur la Révolution de France, les penseurs politiques du romantisme souligneront l’importance de « l’appartenance, de la fidélité, de la filialité, de l’inscription dans une communauté singulière ». Plus tard, Maurice Barrès écrira que « l’individu s’abîme pour se retrouver dans la famille, la race, la nation, et proclamera sa volonté de défendre avant tout son « cimetière », c’est-à-dire « la suite de [ses]descendants » qui ne font « qu’un seul et même être ».

Contre « l’oikophobie », la détestation de son propre pays

Depuis, certains intellectuels s’efforcent de déconstruire tout ce qui touche à l’identité nationale. A la prétendue xénophobie des Français, ils opposent « l’oikophobie », (oikos signifie « maison »), c’est-à-dire la détestation de son propre pays. Pour les « oikophobes », l’immigration de peuplement est une chance pour la France, et les étrangers doivent nous apprendre « au moins à devenir étrangers à nous-mêmes, à nous projeter hors de nous-mêmes, assez pour ne plus être captifs de cette longue histoire occidentale et blanche qui s’achève » (Alain Badiou).

Commentant l’abandon du débat sur l’identité nationale et la dissolution de la Maison de l’Histoire de France, Finkielkraut écrit : « La France n’occupe plus le tableau. […] Elle n’est plus un singulier collectif, le substrat d’une aventure ou d’un destin, mais un réceptacle d’histoires multiples ». Le dessein des « oikophobes » est de « neutraliser l’identité domestique, cette chimère assassine, au profit des identités diasporiques et identitaires ». Désormais, poursuit-il, « l’origine n’a droit de cité qu’à condition d’être exotique » et « notre identité n’est faite que de diversité ». Dans le même temps, alors que s’exerce une véritable dynamique « d’effacement des frontières et de nivellement des différences », le Système gère la désintégration nationale, phase ultime avant la mort de l’identité française.

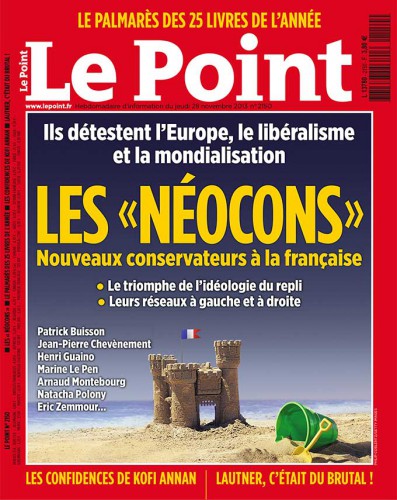

S’il dénonce avec virulence et pertinence les ravages de la société multiculturelle (on regrette cependant qu’il passe sous silence les méfaits de la mondialisation), Alain Finkielkraut prononce avant tout avec ce livre un vibrant et bienvenu plaidoyer en faveur de l’identité nationale. On ne peut que s’en réjouir !

Didier Marc (Polémia, 4 décembre 2013)