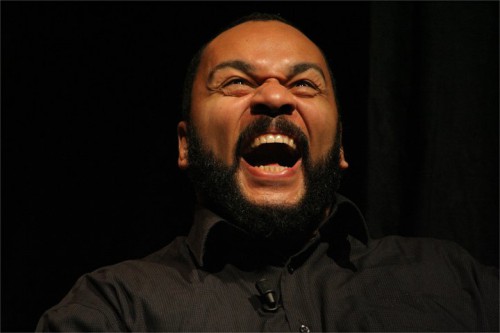

Alors que le ministre de l'intérieur, pourtant en charge des libertés publiques, envisage de faire interdire les spectacles de Dieudonné, l'inventeur de la célèbre quenelle "anti-système", l'équipe d’Éléments a eu la bonne idée de mettre en ligne sur son blog, l'article de François-Laurent Balssa lui avait consacré dans le dernier numéro de la revue...

Dieudonné, un héros de l’art contemporain?« Les deux situations, aussi critiques et insolubles l’une que l’autre : celle de la nullité de l’art contemporain, celle de l’impuissance politique face à Le Pen ». Ainsi commençait le dernier papier de Baudrillard à Libération, qui provoqua un beau tollé et valut à son auteur de quitter le quotidien. Nous étions en 1997. Rien n’a changé depuis, sinon que Dieudonné s’est invité dans la danse. L’art contemporain est plus nul que jamais et rien ne semble en mesure d’arrêter Dieudo, qui fait un diable aussi beau que Le Pen. C’est le virus Ébola de l’humour : il s’insinue partout en dépit du cordon sanitaire dressé autour de lui. On « résissssste » tant qu’on peut, comme dans la chanson de France Gall, mais seulement dans les salles de rédaction. Partout ailleurs, la « dieudonnisation » des esprits est en marche, un phénomène aussi contagieux que la lepénisation. La mise en quarantaine médiatique ne change rien à l’affaire, elle produit même des effets contraires à ceux recherchés selon la logique des modèles d’identification négative. Puisque c’est interdit, c’est désirable, comme au bon vieux temps du samizdat. Depuis Mes excuses (2004), les spectacles de Dieudo sont devenus des mots de passe, des codes de reconnaissance que l’on échange dans la semi-clandestinité. Ecce Dieudo, aussi fort que Cartouche, Mandrin et Fantômas.

La quenelle, du body art

Entrer dans la culture populaire, l’art contemporain en rêve depuis cinquante ans (l’art pour tous). En vain. Dieudo l’a fait avec sa désormais fameuse quenelle – du body art passé dans le domaine public. On ne compte plus les quenelliers qui postent leurs œuvres sur le Net et les réseaux sociaux, de la petite quenelle de 14 cm à la quenelle géante de 175. Quenelliser, c’est tout un art. Le bras gauche tendu vers le bas et le bras droit qui remonte, la main à plat, jusqu’à hauteur de l’épaule (là, on parle de quenelle épaulée). Un geste qui n’est pas sans danger. Deux militaires en ont récemment fait les frais pour avoir mimé en godillots-treillis une quenelle martiale devant la synagogue Beth David à Paris. Quoi ! Comment ? Une nouvelle affaire Carpentras ! Tout l’appareil d’État mobilisé : le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l’état-major au complet, la patrie en danger, Hitler aux portes de Paris. Mais la quenelle, c’est comme l’hydre de Lerne, vous lui coupez la tête, cent queues repoussent (ou l’inverse). Et que dire des si rafraîchissants Tony Parker et Boris Diaw (deux magnifiques quenelliers au passage) levant le doigt vers le ciel sur le perron de l’Élysée avec l’équipe de France championne d’Europe de basket. « Au-dessus, c’est l’soleil » (le soleil, ici, s’appelle Jordan, comme l’a rappelé Dieudo). Branle-bas de combat. Les éditorialistes qui nous rejouent la grande peur des bien-pensants, du nom de l’hommage de Bernanos à Drumont.

Seul Ubu peut renverser Tartuffe

Dieudo revient de loin. C’était le Noir rêvé, militant des droits de l’homme, universaliste, antifasciste, fruit de la bienheureuse « diversité ». La gauche adore. Elle voit les Noirs comme si elle les avait affranchis au dernier congrès du PS. Idéalement, ils devraient tous ressembler à Harlem Désir. Dieudo a choisi de ressembler à Jean-Marie Le Pen (« Jean-Ma », pour les intimes). L’imprévu dans l’histoire, comme disait Dominique Venner, l’accident industriel, une sorte de Seveso pour l’antiracisme : la rencontre d’un griot africain et du dernier menhir d’Occident, borgne de surcroît. À partir de cette date, Dieudo entrait dans la cour des grands, désertée depuis la mort de Céline (le premier nom venu à la bouche des spectateurs de Mes excuses, le plus beau bras d’honneur – ancêtre de la quenelle – au système). Dix ans après, Dieudo est devenu champion du monde des happenings politico-loufoques. Quel artiste contemporain peut aligner un pareil palmarès ? Le prix de l’infréquentabilité à Robert Faurisson. Le voyage en Orient façon circuit touristique du Hezbollah : étape au Sud-Liban, pèlerinage à Téhéran, conférences de presse à Damas et Alger. L’amitié avec Soral (la soralisation, elle aussi, est en marche – voir Le Monde diplomatique d’octobre). Une fille, Plume, portée sur les fonts baptismaux par « Jean-Ma ». La participation, à titre de témoin, avec Ilich Ramírez Sánchez, dit Carlos, à la prison de Poissy au mariage gay de deux codétenus qui revendiquent la paternité de la fille de Rachida Dati : Alfredo Stranieri, surnommé « le tueur aux petites annonces », et Germain Gaiffe, condamné à trente ans de prison pour avoir assassiné et démembré un homme. Hénaurme.

Que pèsent les provocations Dada et les enfantillages surréalistes à côté de la chanson « Shoananas » (sur l’air de « Chaud Cacao » d’Annie Cordy) ? C’est la technique du ready-made – l’audace en plus – appliquée à l’« industrie de l’Holocauste », pour reprendre l’expression de Norman Finkelstein. Moralité : seul Ubu peut renverser Tartuffe. Au regard des interdits contemporains, il n’y a pas de transgression plus forte. Dieudo délivre l’art contemporain du mal, il le renvoie à son impuissance vertueuse. À tout prendre, c’est le seul artiste d’avant-garde. La raison à cela ? Il renoue avec le geste inaugural du premier modernisme en se servant de la boîte à outils de l’art contemporain : l’intervention dans le champ public, le happening, la performance, le scandale – tout ce que le slavisant Gérard Conio a appelé la « théologie de la provocation ». On peut trouver à redire sur cette théologie. Il n’en demeure pas moins qu’elle a été pratiquée avec éclat par quelques grands noms, le premier et plus grand d’entre eux, Rimbaud, qui en a touché rapidement les limites. Une fois Rimbaud mort, tous les Duchamp du monde se sont mis à danser sur son cadavre immense. La théologie est devenue farce et la provocation mondaine. En labellisant ses urinoirs et en ajoutant des moustaches à La Joconde, Duchamp inventait la provocation anodine, qui ne demandait qu’à passer à l’état de procédé publicitaire. Ce qui ne manqua pas d’arriver. Depuis lors, le mode d’intervention préféré des « artisses » (Louis-Ferdinand Céline), c’est le simulacre de la provocation. Cela donne de légers émois sexuels à toutes les Marie-Chantal de l’art contemporain. Des provocations éventées et convenues qui fonctionnent comme des coups marketing à la manière des publicités Benetton. Zéro risque, la signature du niveau zéro de l’art. Des petits pets dans l’eau, des éviscérations en 3D, des automutilations pour rire, des installations ineptes situées quelque part entre le stade banal et le stade anal. Le charlatanisme, mais sans l’humour. La provocation, mais sans la prison. Le mal, mais sans la damnation éternelle. Le saut dans le vide, mais du haut d’un tabouret.

Dieudo, enfant de Loki, le dieu fripon

Tout le contraire de Dieudo, lui l’enfant de Loki, le dieu fripon de la mythologie nordique, ce « mal né contestataire » auquel Dumézil a consacré un ouvrage. On a l’impression que c’est une rémanence du carnavalesque médiéval. Il conjugue deux formes de transgression : celle, politisée, de l’art moderne et celle, gullivérienne, ogresque et histrionique, du Moyen Âge, quand le bouffon était élu pape à Mardi gras et que la messe était dite par un âne, une mitre pontificale plantée sur les oreilles. À lui seul, c’est le refoulé du monde contemporain qui surgit d’abord sous un mode parodique. Shakespeare nous a embrouillé l’esprit avec ses fous dansants et ses plaisantins virevoltants. Le vrai bouffon vaut mieux que cela, lui qui payait au prix fort sa liberté de parole. Car on ne dit pas impunément au roi qu’il est nu, comme dans le conte d’Andersen – non pas seulement nu, mais aussi nul. Cette impertinence a un prix : le roi vous coupait la langue. Les démocraties n’agissent pas différemment : elles débranchent le micro.

Pendant que ces Messieurs de l’art contemporain finissent accrochés aux murs des Guggenheim du monde entier, à Beaubourg, dans les fonds pensionnés des FRAC, célébrés par les médias, adulés par les galeristes, plébiscités par les maisons de vente, Dieudo se voit interdit de spectacle, convoqué devant la 17e chambre correctionnelle, boycotté par les journalistes. Cherchez l’erreur. La « tradition du nouveau » décrite par Harold Rosenberg apparaît désormais pour ce qu’elle est : un conformisme de l’anticonformisme – l’académisme de l’anti-académisme, une sorte d’institutionnalisation à l’envers. La vérité, c’est que les provocations de l’art contemporain ne provoquent plus rien. Coitus artisticus interruptus.

« La barbarie plutôt que l’ennui ! », disait Théophile Gautier. Maintenant, on a la barbarie et l’ennui. Il n’y a guère plus que la SPA et l’Église catholique pour élever, de loin en loin, une protestation. Il y a quelques mois, un amoureux de la gente féline a giflé Jan Fabre quand le plasticien belge a organisé son lancer de chats dans l’Hôtel de ville d’Anvers (il n’y a que dans l’art contemporain que l’on trouve des initiatives aussi tartes, aussi communément indigentes, puériles et frelatées. De quasi-équivalent en nullité, on ne voit guère que les cadavres si peu exquis des surréalistes et les programmes de MTV à l’époque de Jackass, le crapoteux en plus, la prétention en moins. Au moins les animateurs de Jackass ne demandaient pas au bourgmestre d’Hollywood sa bénédiction et son argent). Tout aussi insignifiant : le « Piss Christ » d’Andres Serrano – une photo d’un crucifix immergé dans la Sainte Urine de l’Artiste – a été « vandalisé » par un catholique qui a pris au pied de la lettre les recommandations de Duchamp. On ne saurait trop l’en féliciter.

Talmudisme et scolastique

On peut s’indigner des prix atteints par l’art contemporain, trouver indécente la spéculation sur les tableaux, être choqué par la prodigalité des collectionneurs milliardaires, certes, mais tout cela n’est ni plus ni moins obscène que la valeur marchande des footballeurs, les salaires des journalistes de Canal+, la rapacité des fonds d’investissement ou la connerie de Cécile Duflot. Le mystère de l’art contemporain est ailleurs. Il tient à son insignifiance. Tout ça pour ça ! Avec en option la prétention discourante, les explications de texte sentencieuses, la phraséologie emphatique de Bernard-Henri Lévy et les ratiocinations grammatologiques de Derrida. Talmudisme et scolastique, barbouillage et verbiage. Le verbalisme est la maladie infantile de l’art contemporain. L’œuvre est dévorée à l’avance par son commentaire. Un désert de signification et une inflation d’interprétations. La théorie a pris le pas sur la praxis. Un formalisme informe, à la façon des amibes, s’est diffusé partout. Baudelaire disait du peintre qu’il a tué la peinture. L’artiste contemporain a fait mieux : il a tué l’art. Le refus de la représentation devait bien aboutir un jour ou l’autre à ce que l’art ne représente plus rien. Nous y voilà. L’art n’a plus rien à cacher et plus rien à montrer. La part maudite s’est dégradée en part ludique. Qui voudrait être le contemporain de ce contemporain-là ?

On est désarmé face à autant de vacuité. Que dire ? Comment appréhender le néant ? C’est si arrière-gardiste, si pompeux, si pompier. C’est le triomphe du kitch et du latex, du mauvais goût siliconé et des dorures sur béton, de Lady Gaga et des gender studies, de la musique techno et des mangas psychédéliques, de la Gay Pride et du CAC 40, des OGM et de la pornographie. L’art, c’est désormais tout ce qui n’en est pas. Un ensemble de dispositifs, de « concepts », de postures, d’impostures, de subventions, de discours auto-légitimants. Après la banalité du mal, la banalité de l’art. Ni beau, ni laid. Rien, nothing, nada. Le vide à l’état chimiquement pur, un trou noir sur fond noir. « Le rien est parfait puisqu’il n’a rien à perdre et ne dérange personne », selon les mots mêmes de Warhol, la vacuité en personne.

À quoi bon l’art contemporain, a-t-on envie de leur dire ? Alphonse Allais n’a-t-il pas tout dit avec sa série de toiles monochromes. Mon préféré : le bleu sur fond bleu baptisé : Stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première fois ton azur, ô Méditerranée ! (à faire bleuir les monochromes de Klein). Alphonse enfonce Kasimir. Ce qui ne retire rien au génie de Malevitch, mais rendons grâce aux bolcheviks de lui avoir imposé le retour à la figuration. En sont sortis ses moujiks iconiques et christiques qui évoquent la célèbre nuit d’Arzamas où Tolstoï dit avoir éprouvé une terreur « rouge, blanche, carrée ».

Nul n’a mieux décrit ces gens-là qu’Aragon en ces vers :

Ils écrivent un braille à l’aveugle inconnu

Ils parlent un langage étrange et convenu

Où trois ou quatre mots font le bruit de la mer […]

Mais le mot-clef le mot qui les laisse béants

Pareil au coquillage où ronfle l’océan […]

Le mot géant qui les culbute c’est néant […]

Quel drame de titans miment-ils ces pygmées

On dirait à les voir et leurs verres fumés

Qu’ils attendent toujours une éclipse totale.

Sortez vos carnets de chèques !

Des pygmées, des nains, des grossistes de l’insignifiance. Jugez-en et sortez vos carnets de chèques (« Quand j’entends le mot culture, je sors mon carnet de chèques », Jean-Luc Godard). Les bandes rayées de 8,7 cm de Buren. Les feuilles de métal rouillé de Richard Serra. Les balafres sur peinture laquée de Lucio Fontana. Le crâne serti de diamants de Damien Hirst, vendu 100 millions de dollars (une « réflexion sur la vanité de la vie » – mais pas de l’artiste). Les pochoirs de Banksy qu’on arrache des murs de Londres pour les vendre à prix d’or. Les collages aurignaciens de Jean-Michel Basquiat qui font exploser les enchères. Le noir zébré de Soulages, l’artiste français vivant le plus cher, qui, non content d’avoir endeuillé Conques, va avoir son musée en tôle fuligineuse à Rodez. Et le château de Versailles ? De Jean-Jacques Aillagon à Catherine Pégard, du « homard géant » botoxé de Jeff Koons – alias « Mickey l’ange » – aux motifs criards et phosphorescents de Takashi Murakami, le Monsieur Louis Vuitton de l’art contemporain. Et maintenant Giuseppe Penone et ses arbres desséchés et minéralisés, aussi liposucés que la Cicciolina (ex-épouse de Jeff Koons), qui évoquent des termitières vitrifiées et des cendriers anorexiques sur pied tubé en imitation bois. L’Arte Povera ? Art de la misère, misère de l’art, comme eût pu dire Marx, l’accumulation primitive du capital en sus. On en vient presque à regretter que Dame Pégard, ordonnatrice du domaine de Versailles, ait dû déprogrammer, sous la pression du public (ô censure!), l’immense lustre en tampons hygiéniques, « œuvre » de la plasticienne portugaise Joana Vasconcelos (si le ridicule pouvait tuer, l’art contemporain serait mort-né). Aillagon a montré la voie à suivre, mais du moins faisait-il, lui, fructifier les placements de son ancien patron, ami et mandant François Pinault, grand collectionneur de jeff-kooneries. C’est l’avantage avec le marché de l’art, pas de délit d’initiés ici, pas d’appel d’offres. Les copains d’abord.

Peu importe qu’ils soient millionnaires ou prolétaires, surcotés ou déclassés, les artistes contemporains ne sont plus que des animateurs culturels, GO du capitalisme avancé, qui gèrent avec d’autres (la chanson pop, le foot business, les people) les temps libres (morts ?) des sociétés post-historiques. Professionnellement parlant, ce sont des agents d’ambiance. Ils chauffent la salle. Dieudo l’électrifie. Naguère, on allait chez les marchands forains voir la femme à barbe à titre de divertissement dominical. Aujourd’hui, on va voir en famille des « installations » éphémères, même si elles sont constamment renouvelées. Rien ne les distingue d’un show-room d’Ikea, d’un vide-greniers ou d’un terminal d’aéroport. Elles font partie du mobilier urbain. Il n’y a que les enfants qui s’y reconnaissent. Ils retrouvent un mélange qui leur est familier, fait de mikados géants, de vitrines de Noël, de gadgets numériques, de formes synthétiques. Quelle différence entre un Miró et un barbouillage d’enfant fixé sur un frigo ? Les aimants et dix millions d’euros. Rien de plus. Tous enfants, tous artistes. Les « adultes accompagnants », comme on dit dans les classes maternelles, sont pris à l’avance d’une lassitude monochrome. Déjà vu, déjà lu, déjà entendu. C’est tout le problème de l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique.

On pourrait se croire chez les fous, on trône chez les escrocs. Il y a toute la gamme, du virtuose au médiocre, suivi par l’armée habituelle des imbéciles. Le virtuose, c’est Andy Warhol, le meilleur élève de Duchamp – plus pâle que Woody Allen, plus affligé que Droopy, plus dépressif que Houellebecq. C’est la tête de gondole de l’art contemporain. Il sérigraphiait des billets de banque, sa fausse monnaie a fait de lui un Crésus exténué. C’est le visage du turbo-capitalisme, son plus parfait produit dérivé. Design, sérigraphiable à l’infini et déductible des impôts. François Derivery a montré dans ses livres et ses chroniques combien l’art contemporain est un avatar du néolibéralisme (mais il n’est pas que cela). Sa fonction : légitimer l’univers de la marchandise fétichisée en affectant de la dénoncer (et cela ne change rien à la chose si, en France, on a choisi de fonctionnariser l’artiste. Au final, on a deux formes d’institutionnalisation, par l’État ou par le marché).

L’école du monstrueux ridicule

Une hypothèse ? Et si l’art contemporain n’était qu’une resucée outrée de la préciosité qui a sévi au XVIIe siècle, dont le grand Molière a recueilli la sottise dans Les femmes savantes, Les précieuses ridicules et L’école des femmes. Il suffit de retourner le primat de l’élégance. Pour le reste, c’est la même surenchère dans le vide et la même esthétique du faux, de l’apprêté et du simulé. À ce compte-là, les acteurs de l’art contemporain seraient les nouveaux Trissotin ; et les plasticiennes et autres bas-bleus les nouvelles Bélise et Philaminte. Au XVIIe siècle, on échangeait des madrigaux grandiloquents et des galanteries au kilomètre, on se pâmait devant la carte de Tendre et les valets jouaient aux petits marquis poudrés. Rien de nouveau sous le soleil. On n’a aboli ni l’affectation ni le maniérisme, mais ils ne s’exercent plus dans les mêmes registres. Le fond de la préciosité, c’était « le retranchement de ces syllabes sales » (Molière). Celui de l’art contemporain, c’est l’ajout de syllabes sales et équivoques. À plus de trois siècles de distance, le sordide et le morbide donnent ainsi la réplique au tendre et au doux. À la panoplie du raffinement, s’est substituée celle du pourrissement ; à celle du rare, celle du banal. Hier, une hystérisation du beau ; aujourd’hui, une hystérisation du laid. Ce qui demeure, c’est l’expression perruquée, superlative et hermétique du vide. « Quel diable de jargon entends-je ici ? » (Gorgibus, le père, incarnation du bon sens dans Les précieuses ridicules). Le précieux s’est fait monstrueux. C’est l’école du monstrueux ridicule. Femmes savantes et hommes pédants. Christine Angot est la nouvelle Mme de Scudéry et Virginie Despentes la nouvelle Mme de Rambouillet. On ne couvre plus ce sein qu’on ne saurait voir, on vous le jette à la figure en exhibant ses tampons hygiéniques usagés. Quant au bourgeois gentilhomme, il n’aspire plus qu’à la bohème : il fait de l’art contemporain sans le savoir. Indémodable Molière, plus neuf aujourd’hui qu’hier et bien moins que demain, en butte aux réincarnations successives de Tartuffe. Ni plus ni moins que Dieudo.

François-Laurent Balssa (Éléments n° 149, octobre - décembre 2013)