De Byzance à Poutine – Éléments de réflexions sur la grande stratégie russe et son incompréhension en Occident

La Russie effraye, fascine parfois, suscite peurs et antagonismes, mais le plus souvent dans l’incompréhension la plus totale et les clichés les plus simplistes. Son utilisation des instruments de puissance nous échappe, nous déconcerte, voire nous révulse, tant la pratique russe s’éloigne des codes occidentaux et notamment de la dichotomie « soft » et « hard » power.

Ainsi, l’incident en Mer d’Azov en 2018 ou les déclarations de Vladimir Poutine concernant la promesse du « paradis pour les Russes » en cas de guerre nucléaire ont attiré les réflexions les plus baroques [1]. C’est en vain que les commentateurs et les analystes tentent d’appliquer les grilles d’analyse occidentales à la situation russe. Leur inadéquation ne semble avoir pour conséquence que de disqualifier la Russie : ni « occidentale » ni « asiatique », l’espace russe semble failli, voué à l’échec et par conséquent stigmatisé. Par un ethnocentrisme qui serait comique s’il n’était porteur de risques, les Européens comme leurs alliés d’outre-Atlantique multiplient les représentations caricaturales de la politique de Vladimir Poutine, sans en percevoir la logique ou en la dénonçant comme intrinsèquement « mauvaise ». Ainsi, on souligne souvent l’incapacité de Moscou à « terminer » une guerre, citant les situations bloquées de longue date, du Haut-Karabagh à l’Ossétie, du Donbass à la Transnistrie. De même, on s’offusque des menées propagandistes, de l’instrumentalisation du droit international, du double discours, de la prétention russe (censément hypocrite) à négocier tout en bombardant… Comprendre l’autre, principe de base des relations internationales, semble bien difficile s’agissant de la Russie.

Les déterminants de la stratégie russe nous échappent, en grande partie parce qu’ils ne s’inscrivent pas dans notre héritage occidental de la guerre, dont le modèle mental est marqué par l’apport essentiel de deux auteurs : Saint Thomas d’Aquin et Carl von Clausewitz. Du premier nous avons hérité la propagation occidentale de la théorie de la guerre « juste », seule justification possible au déchaînement de la violence que la tradition romaine et chrétienne du droit ne peut considérer que comme une entorse au gouvernement des lois et à l’injonction de charité. D’où la limitation de la guerre à la puissance publique, au prix d’une cause juste et d’une intention bornée par l’intérêt général [2].

Au second nous devons la mystique de la guerre « totale », moment de la politique qui consiste en un acte de violence pour contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté [3]. Loin d’être antinomique, les deux approches se complètent et toute la théorie dominante moderne des conflits en Occident tourne autour de ces deux môles : il n’est de guerre possible que si elle est légitimée par le droit et la morale et il n’est de guerre envisageable que par la recherche de la victoire, moment politique par lequel le vaincu se soumet au vainqueur, à travers un ensemble de conditions – de capitulations – qui marquent la fin du « temps de guerre » et le retour au « temps de paix », au gouvernement par les lois. L’organisation même de la sécurité collective après 1945 autour de l’idée de l’Organisation des nations unies repose sur ces deux piliers de la guerre « juste » et de la guerre « politique » et marqua le triomphe mondial des conceptions occidentales : la Charte des Nations unies disqualifie la guerre comme « instrument » dans les mains du pouvoir, en dehors du rétablissement collectif de la sécurité ou de la légitime défense individuelle des Etats. Pour aller plus loin, on peut même penser que l’idée que le soft power puisse être décorrélé du hard power est une conséquence moderne de ce raisonnement : la puissance armée ne peut pas être « incluse » dans les autres pouvoirs, elle doit cohabiter « à côté » [4].

À l’opposé, la pratique russe moderne s’inscrit dans une toute autre tradition épistémologique qui emprunte largement à un héritage byzantin dans lequel le strategikon de l’empereur Maurice remplacerait à la fois Thomas d’Aquin et Clausewitz et ferait figure de « code opérationnel », comme l’a remarqué Edward Luttwak [5]. L’héritage byzantin irrigue la tradition russe de l’usage de la force et de la puissance, et il a influencé à la fois la mystique du pouvoir (impérial ou étatique) et l’exercice de l’usage de la force, qu’elle soit armée ou non. D’une part, il n’y a pas forcément de recherche d’une « victoire » nette, car la perception de celle-ci est différente et car le continuum du pouvoir en action remplace la dichotomie « Guerre et Paix ». C’est l’ascendant qui compte. D’autre part, il n’y a pas la même obsession pour la justice de l’action car le gouvernement des lois n’est pas perçu comme prépondérant. C’est en Occident qu’a émergé l’idée que le princeps, le gouvernant, pourrait lui-même être soumis en temps ordinaire au droit, même lorsqu’il se trouve être le législateur unique [6].

L’Empire byzantin souffre d’une réputation peu flatteuse en Occident, entretenue par des siècles d’ignorance et d’approximations historiques dont la première est bien son qualificatif même. Jamais les habitants de cet empire ne se qualifièrent eux-mêmes de « Byzantins ». En leur temps, ils étaient appelés et se nommaient Romaioi, Romains, parce qu’ils furent d’abord et avant tout, non pas « les continuateurs » de l’Empire romain, mais bien l’empire romain lui-même. Il faut rappeler cette réalité : dans un environnement hostile, entouré d’ennemis, comptant bien peu d’alliés, faisant face aux Perses, aux Slaves, aux Arabes, Turcs et Latins, l’Empire romain d’Orient persista jusqu’en 1453 en tant qu’entité politique. Un empire de plus de mille ans ne peut être réduit à la vision qu’en colporte l’historiographie occidentale, mettant en avant « décadence », « querelles byzantines » et « duplicité » dans le sillage d’Edward Gibbon. Au contraire, il faut reconnaître sa capacité d’adaptation et de reconfiguration, pour tenir compte des affaiblissements qu’il dut affronter et admettre qu’il fut dirigé pendant longtemps par une élite éclairée et soucieuse du bien commun [7].

Le lien historique de Byzance avec la Russie s’est construit par la christianisation des Slaves, du IXe au XIe siècle. Alors que les principautés slaves demeurèrent morcelées jusqu’au XIIIe siècle, la foi orthodoxe fut un ciment certain d’unité sociale et culturelle, à l’image du catholicisme romain en Occident. Pour autant, ce n’est pas avant le XVIe siècle que le « messianisme russe » se développa, quelque soixante ans après la chute de Constantinople. L’idée centrale, mise à profit par l’État moscovite naissant, fait de Moscou la « troisième Rome », celle qui n’échouera pas, après que la première Rome soit tombée sous les coups barbares du fait de son hérésie et la deuxième, Constantinople, sous les coups des Turcs et par la trahison des Latins [8]. Ce messianisme moscovite servit tour à tour l’affirmation du pouvoir tsariste, l’idéologie panslaviste et même, plus tard, le marxisme soviétique. Il se cristallisait toujours autour de l’élection de Moscou comme axis mundi et de la responsabilité russe pour porter la seule civilisation de la « vraie foi » (qu’elle soit orthodoxe ou – momentanément – marxiste-léniniste) [9].

L’examen du « code opérationnel byzantin » et sa mise en regard avec les actions du Kremlin sur la scène mondiale montrent d’importantes corrélations qui s’expliquent par cette tradition de la littérature byzantine, comme si, après une parenthèse rationaliste et « occidentaliste » de quelques siècles ouverte par Pierre le Grand et refermée par Michael Gorbatchev, les Russes renouaient avec leur héritage épistémologique antique, héritage d’ailleurs revendiqué ouvertement par le Kremlin [10]. On voit s’inscrire dans cette tradition orientale une toute autre vision de l’exercice de la puissance, qui préside à la perpétuation d’un empire encerclé par des adversaires multiples et qui voit dans sa perpétuation même son ambition principale. Il faut durer en s’adaptant, malgré les faiblesses de l’Empire.

Premières similitudes avec l’espace russe actuel, l’encerclement et la perception de menaces multiples, mais aussi l’idée que « vaincre est impossible ». L’Empire byzantin – conservons cette dénomination par commodité – ne pouvait pas compter sur un quelconque verrou territorial pour protéger une géographie exposée de toutes parts. Les Vandales, les Goths, Perses, Slaves, Arabes, Turcs, Latins… Les ennemis se succédèrent sans fin aux frontières de l’Empire et la disparition de l’un ne faisait que la place de l’autre, à l’image des barbares gothiques vaincus en Italie pendant la reconquête justinienne, et qui furent « remplacés » par les Lombards, ruinant les coûteux efforts de l’Empire [11].

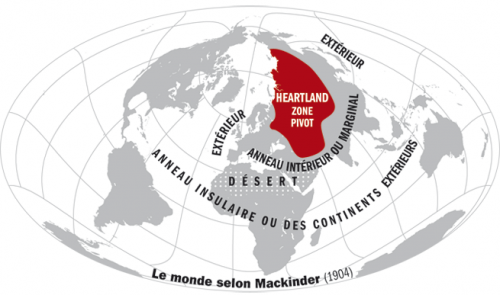

Le fait que la Russie actuelle se perçoive comme menacée dans ses frontières continue d’échapper à la majorité des observateurs occidentaux, qui préfèrent mettre en avant l’expansionnisme russe et la menace qu’il représente pour ses anciens États « vassaux ». L’Europe a ainsi totalement épousé le point de vue des États de l’ancien Pacte de Varsovie, sans chercher à comprendre celui de Moscou. Envahie à trois reprises en moins de cinquante ans au début du XXe siècle [12], la Russie ne préserva son indépendance qu’au prix de millions de morts et de destructions d’une ampleur colossale. On peut comprendre que l’idée de l’invasion marqua les esprits et que le recul de la frontière « le plus loin à l’ouest possible » devint une obsession. Si le dénouement du second conflit mondial avait paru enfin donner à l’espace russe la profondeur stratégique nécessaire à sa protection, la liquidation à marche forcée de l’URSS fit reculer la frontière de positionnement des troupes de 1 300 km, de la frontière de l’ex « Allemagne de l’ouest » à celle de la Lettonie. La situation stratégique actuelle de la Russie est objectivement celle d’un empire certes encore puissant militairement, mais affaibli démographiquement, démembré et encerclé, et pas d’une puissance en expansion : les forces de l’OTAN sont à moins de 600 km de Moscou. Les trajectoires économiques et démographiques ont à ce point divergé depuis la chute du Mur de Berlin que la Russie, malgré son territoire et ses immenses ressources, ne dispose plus que de la population combinée de la France et de l’Allemagne et du PIB de l’Italie. Dans ces conditions, peut-on reprocher à Vladimir Poutine de se sentir « menacé » par l’OTAN qui agrège près d’un milliard d’habitants, avec un PIB vingt fois supérieur ? Bien entendu, cela ne doit pas conduire à négliger ou ignorer la menace qu’il peut représenter en retour, mais plutôt à la considérer comme une perception de sa propre faiblesse sur le long terme.

Le pouvoir moscovite est tout simplement conscient qu’il ne peut pas « gagner » face à l’Occident : son objectif de (re)sanctuariser la Russie tout en affaiblissant ses adversaires doit être compris dans ce contexte limité. Du reste, s’il est souhaitable que l’Europe soit faible militairement pour la Russie, elle demeure le client indispensable du gaz russe et se trouve ainsi liée dans une situation de dépendance. Encerclée, la Russie l’est aussi en Asie : le Japon et la Corée du Sud ne sont pas perçus autrement que comme des tremplins américains, tandis que la Chine, partenaire et allié de circonstance, constitue une menace de long terme perçue comme telle à Moscou. La relance favorable des négociations avec le Japon à propos des îles Kouriles est ainsi la concrétisation de cette crainte russe face à la Chine, qui justifie sur le moyen terme une tentative de rapprochement avec les adversaires potentiels de Pékin. Là encore on voit la marque byzantine d’une diplomatie à la fois opportuniste et dénuée d’aprioris moraux : seul compte l’intérêt de l’Empire et s’il est possible de diviser ses adversaires à peu de frais, c’est toujours souhaitable, même au prix de renversements apparents d’alliance. L’instrumentalisation des ventes d’armes à la Turquie est ainsi un bon exemple par lequel, à bon compte, Moscou accentue la division de l’OTAN [13].

S’il y a utilisation récurrente de la force armée par Moscou depuis 2014 et l’annexion de la Crimée, c’est d’une part car elle constitue pour l’instant une des dernières cartes maîtresses de la Russie, et d’autre part car la situation russe n’est perçue fort justement que comme ne pouvant qu’inexorablement se dégrader : l’économie de rente reste tributaire du pétrole et du gaz dont les cours sont corrélés, la démographie est sinistrée et les tensions sociales sont à la hausse, ce qui justifie d’agir au plus tôt, l’attente n’étant porteuse que d’une détérioration de la situation globale et d’une réduction des options stratégiques. On évoque souvent les « succès » de Vladimir Poutine, mais on oublie aussi les limites de son action. Ainsi, si la Russie a occupé une place laissée vide au Proche Orient par le recentrage stratégique vers l’Asie voulu par Barack Obama, elle a été incapable de conserver son ancienne influence dans les Balkans, réduite à la Serbie, et dont l’évolution actuelle est beaucoup moins marquée par l’empreinte de Moscou qu’en 1999 pendant la crise du Kosovo. En outre, l’intervention en Syrie ne passionne plus les foules et le pouvoir se fait discret sur le sujet. En Afrique, la Russie a pu avancer, notamment via ses mercenaires et quelques ventes d’armes, comme en Centrafrique, là encore à la faveur du recul des occidentaux, mais la position reste opportuniste et fragile [14].

Cet opportunisme typiquement byzantin s’explique en partie par le manque de moyens, mais aussi par la perception de l’impossibilité pratique de la « victoire », voire de son inutilité : mieux vaut agir quand c’est possible, mais sans se laisser entraîner dans des conflits trop coûteux. Les Byzantins comprirent en effet, tout comme les Russes actuellement, que l’idée de victoire « totale » contre un adversaire puissant était un leurre et que la rechercher faisait courir le risque de la sur-expansion et de l’épuisement : vaincre totalement un adversaire absorbait d’énormes ressources matérielles, humaines et fiscales, usait l’Empire et n’aboutissait, au final, qu’à faire « de la place » pour qu’un nouvel adversaire face auquel la situation impériale serait compromise par l’épuisement. Loin de sécuriser l’Empire, l’anéantissement d’un adversaire était donc perçu comme trop coûteuse et contre-productive, un « paradoxe de la stratégie », compris comme tel, notamment par l’Empereur Isaac Comnène qui théorisait qu’en temps de faiblesse, « l’augmentation est une diminution » [15].

À l’anéantissement, les Byzantins préféraient l’affaiblissement de l’adversaire, en usant d’abord d’influence politique et diplomatique. Le recours à la force était toujours possible, mais ne devait pas placer l’Empire en position de s’épuiser. Cette approche, née dans la douleur face aux Perses, aboutit à la création de « conflits larvés » entre tierces parties, insolubles mais qui divisaient les adversaires tout en les maintenant fixés sur des enjeux mineurs. C’est une approche qui choque en Occident : d’une part nous avons tendance à considérer qu’il doit y avoir « un » adversaire principal (celui contre lequel s’exerce la violence de la guerre juste) et d’autre part qu’il doit être vaincu, totalement, pour résorber la tension morale que crée le conflit. D’où cette impression, absurde à l’échelle historique, que l’Histoire prenait fin en 1989 [16] : l’adversaire principal, l’URSS, s’étant effondré, la victoire mondiale de l’Occident et de son système politico-économique semblait évidente et définitive. Toute conflictualité devenait parfaitement secondaire en l’absence d’adversaire légitime à la démocratie libérale. On sait ce qu’il advint des dividendes de la paix, acquis sous forme de « subprimes »…

Dans l’approche russe, la conflictualité, loin de fragiliser la situation sécuritaire, y contribue dans un paradoxe orwellien qu’on pourrait résumer par « la guerre (larvée) c’est la sécurité ». Ainsi, l’abcès de Transnistrie s’insère comme un « coin » entre Ukraine et Moldavie. De même, l’Ossétie du Sud « fixe » la Géorgie sur le plan territorial, tout comme le séparatisme du Donbass contribue à affaiblir l’Ukraine et sécurise l’annexion de la Crimée : aucun besoin de « résoudre » ces conflits. Dans un cas comme dans l’autre, l’intérêt de Moscou est que cela continue [17]. Même l’intervention dans le conflit syrien doit se comprendre, en partie, comme une action de protection par fixation de l’adversaire aux frontières. Loin d’être une extravagante aventure ultramarine, l’intervention en Syrie en 2015 était perçue à Moscou comme l’impérieuse nécessité de protéger les marches du Caucase. On oublie facilement que la même distance sépare la Russie de la Syrie et Paris de Marseille : environ 650 km. Le containment puis la réduction, en Syrie, de l’enclave djihadiste répond ainsi à un objectif immédiat de protection du Caucase, qui explique notamment la facilitation au départ des djihadistes organisée en sous-main par les services russes, mais aussi le « redéploiement » des survivants en Ukraine après la chute de Daech [18].

Cette compréhension de l’instrumentalisation des conflits non comme un moteur de l’expansion territoriale massive mais plutôt comme une avancée prudente du glacis stratégique par la création d’un « tampon instable » permet ainsi d’analyser le comportement russe actuel. Ayant perdu des provinces perçues comme « historiquement russes » (la Biélorussie, l’Ukraine) ou « indispensables » à la sécurité (Pays Baltes, Géorgie), la Russie cherche à reconstituer un espace stratégique suffisant qui mette Moscou à l’abri de toute tentative étrangère. Ainsi, il ne faut pas tant craindre par exemple une invasion en bonne et due forme de la Pologne ou des Pays Baltes que des tentatives de déstabilisation et de neutralisation, par agitation de minorités, armées à peu de frais avec des surplus d’armements et encadrées par des supplétifs. Or face à ce genre de conflit, l’OTAN, pensé pour les guerres de haute intensité, est démuni. Quelle serait la réaction de l’alliance si la Lituanie ou la Géorgie – si elle finit par rejoindre l’Alliance – invoquaient l’article V du Traité de l’Atlantique nord face à des « bandes armées » ?

Prolongeant l’idée que la conflictualité puisse être contributive à la sécurité dans la durée, la Russie de Vladimir Poutine ne distingue pas « temps de guerre » et « temps de paix » et a une approche globale (on pourrait dire « systémique ») de la diplomatie. Même si les Russes, dans le triomphe rationaliste du XVIIIe siècle, ont pu se rallier, pour un temps au moins et partiellement, à la vision occidentale de la guerre, ils s’en sont éloignés de nouveau, depuis la chute de l’URSS. Ainsi on comprend mieux la stupeur outrée des observateurs qui frappent de duplicité Vladimir Poutine lorsqu’il prétend négocier la paix pendant que l’aviation russe bombarde la Syrie. De même, la volonté de Moscou de discuter en même temps des quotas de gaz transitant par l’Ukraine et du conflit au Donbass, alors que ni les Européens ni Kiev ne voient (ou ne veulent voir) le rapport suscite crispations et incompréhensions. Il ne s’agit là encore que d’un avatar de conceptions occidentales ethno-centrées. Au demeurant, l’idée qu’il y a un « temps pour la négociation » et un « temps pour les armes » qui seraient mutuellement exclusifs est récente et, au final, on peut s’interroger sur sa pertinence. Elle ne se justifiait guère que pendant le second conflit mondial, en raison de la dimension idéologique irréconciliable des forces en présence. Mais une étude de la conflictualité sur le long terme montre que, en Occident comme en Orient, la règle est que les diplomates continuent de se parler pendant les combats. On peut même considérer, comme le suggère Luttwak à propos des Byzantins, que la diplomatie est encore plus importante pendant la guerre car elle permet de recruter de nouveaux alliés tout en divisant les coalitions adverses. En allant plus loin, on peut s’étonner que l’OTAN ait, dans sa doctrine opérationnelle, une vision tout à fait systémique des crises, marquant un continuum du politique à l’économique et au militaire et qui prend en compte les aspects diplomatiques du centre de gravité, mais que les dirigeants de l’Alliance atlantique, eux, soient souvent incapables de s’approprier la vision « technique » de leurs propres états-majors [19].

L’influence et la parole sont également des points de convergence entre la pratique byzantine et russe. Déjà au Moyen-âge, les Latins dénonçaient la « duplicité des Grecs » et se plaignaient de leur manque de parole. L’attachement occidental à la notion de « Vérité » n’a fait que croître avec le triomphe du rationalisme, de la méthode scientifique et du gouvernement par les lois. À l’opposé, Byzantins comme Russes percevaient et perçoivent encore la nécessité de raconter des « histoires » adaptées à chaque situation. Au temps pour les fake news, l’important est pour Moscou d’occuper le terrain de la communication, y compris par la désinformation. La démoralisation de l’adversaire par la mise en avant de ses faiblesses compte plus d’ailleurs que la propagande valorisante et c’est la méthode que pratiquent, au quotidien, Russia Today ou Sputnik. C’est une évolution marquée depuis la chute de l’URSS : Moscou ne cherche plus à proposer un système de valeurs opposé à celui de l’Occident, mais plutôt à le discréditer afin de démoraliser les populations, spécifiquement en Europe, en construisant la prophétie (hélas assez auto-réalisatrice) d’Européens « condamnés car moralement faibles ». L’approche du domaine « cyber » diffère ainsi radicalement de celle de l’Occident, en ce qu’elle s’inscrit dans la continuité avec les sujets informationnels et médiatiques [20].

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Ainsi, la déception offre le bénéfice de créer de la confusion et d’affaiblir l’adversaire sans combat ou en préalable à celui-ci. Un des avantages conférés par la déception est l’économie des forces. Il s’agit là d’un point commun notable entre l’Empire Byzantin et la Russie actuelle : dans les deux cas, on est face à un ensemble impérial disposant de forces de grande qualité, mais coûteuses à reconstituer en cas de pertes. Il faut donc les utiliser avec parcimonie et ne pas hésiter à avoir recours à des alliés, des mercenaires ou des « proxies » qu’on ira chercher avant ou pendant le conflit pour limiter l’engagement des forces impériales. Bien qu’ayant été couramment pratiquée en Occident, la déception semble à la fois passée de mode et emprunte d’inefficacité et de disqualification morale. Sans doute est-ce un avatar de l’obsession de la guerre « juste » : la ruse, le mensonge sont par essence des comportements négatifs qu’un État agissant au nom d’une juste cause devrait se restreindre d’employer. Ainsi se creuse le fossé entre le monde du renseignement et celui des opérations, pour des raisons souvent plus idéologiques qu’organisationnelles [22].

La Russie est sortie des conceptions soviétiques qui prévoyaient l’engagement massif de grands corps blindés pour disloquer en profondeur l’adversaire [23]. L’armée russe rénovée par Vladimir Poutine depuis 2008 s’est reconstituée autour de « pointes de diamant » : des unités de choc équipées en matériel modernisé qui sont, certes, supérieures en effectifs aux forces de haute intensité européennes, mais qui ne peuvent plus compter comme dans les années 1970 sur une écrasante supériorité numérique. Le gros des effectifs demeure équipé d’armes anciennes et n’a qu’une aptitude douteuse à la manœuvre interarmées, tout en pouvant fournir utilement des contingents de blocage, d’occupation ou de disruption. Ainsi, à la manière des Byzantins, les Russes sont intervenus en Syrie de manière limitée, pour « encadrer » leurs alliés. Si l’effort russe, considérable au regard des moyens économiques disponibles, a fourni au régime syrien conseillers, appui aérien et d’artillerie, moyens logistiques, antiaériens et de renseignement, le gros du travail d’infanterie a été fait sur le terrain par les supplétifs de la nébuleuse iranienne, complétés de quelques forces spéciales [24]. L’ère n’est plus à la manœuvre des grands corps blindés de l’Armée Rouge, mais plutôt aux « coups de main » opportunistes, comme dans le Strategikon. La situation dans le Donbass est partiellement similaire. Certes on voit le retour de la « haute intensité » en périphérie de l’Europe avec des engagements de centaines de chars lourds, mais là encore en usant d’unités de supplétifs, de « volontaires » qui permettent de ne pas engager les unités de pointe du dispositif de choc, dont la vocation est à la fois d’impressionner, d’aider à la régénération organique et de constituer une réserve de dernier recours : la Russie n’a pas envie d’affronter l’Occident sur le terrain militaire [25].

Cette mise en perspective de quelques éléments saillants des similitudes entre l’art stratégique et opérationnel byzantin et les manœuvres de la Russie de 2018 permet de mieux cerner à la fois les méthodes de Vladimir Poutine, mais aussi ses limites et les raisons de notre propre incompréhension.

On pourrait objecter que la présence des arsenaux nucléaires rend invalide cette approche, par la transformation profonde de l’art de la guerre. Il n’en est rien. De fait, le paradoxe moderne de la dissuasion serait plus compréhensible pour un penseur byzantin que pour son homologue occidental. L’idée que des armes puissent avoir leur meilleure efficacité par leur inutilisation, tout comme celle que la sécurité puisse être fille de la terreur, sont au cœur du paradoxe de la stratégie, de la résolution du dilemme de la convergence des contraires [26]. Mais le dernier point, peut-être le plus important, dans lequel s’inscrit l’arme nucléaire, est celui que nous avons évoqué en introduction : l’idée de durer. L’arme nucléaire offre un sanctuaire temporel à la Russie. Cette sanctuarisation apparaît particulièrement importante en Orient, face à la poussée chinoise en Sibérie et à la très forte disproportion des forces qui serait celle d’un conflit le long de l’Amour.

Même si elle pourrait apparaître à un penseur marqué par l’idée occidentale de progrès, la perpétuation de la civilisation – russe ou byzantine – comme objectif fondamental de la grande stratégie est certainement un pivot épistémologique important, qui donne une résilience particulière à la société russe en période de crise. Et, au fond, il vaut mieux sans doute avoir un objectif clair mais peu séduisant sur le plan idéologique (celui de durer) que de chercher en circonvolutions quel pourrait bien être l’objectif commun de progrès en Europe, en dehors de l’approfondissement de l’efficacité des marchés et de la concurrence libre et non faussée…

Stéphane AUDRAND (Theatrum Belli, 17 décembre 2019)

Notes :

(1) https://www.dailymail.co.uk/news/article-6292049/Putin-says-Russians-Heaven-martyrs-event-nuclear-war.html

(2) En toute rigueur, c’est à Cicéron que revient d’avoir formalisé le premier l’idée de la guerre juste, dans La République (II, 31 et III, 37). Repris par Saint Augustin qui y adjoint l’idée chrétienne de contribution au Salut, elle est ensuite formalisée par Thomas d’Aquin. Voir LEVILLAYER A. « Guerre juste et défense de la patrie dans l’Antiquité tardive », in Revue de l’histoire des religions, tome 3, 2010, p. 317-334.

(3) Définition au chapitre 1 de « De la Guerre », paragraphe 2.

(4) Ce qui n’est finalement que la traduction du fameux « Cedant arma togae, concedat laurea linguae » de Cicéron.

(5) Une grande partie de cet article repose sur les analyses développées par EDWARD LUTTWAK dans son excellent ouvrage La Grande Stratégie de l’Empire byzantin, Paris, Odile Jacob, 2010 (édition originale anglaise 2009).

(6) Sur l’émergence du gouvernement des Lois on pourra se rapporter aux travaux d’Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, Cours au collège de France, 2012-2014, Paris, Fayard, 2015, 515 pages.

(7) NORWICH, J.J., A Short History of Byzantium, First Vintage Books, New York, 1982, 430 pages, pp. 382-383.

(8) Timothy Ware, L’orthodoxie, Bruges, 1968, DDB, 480 pages, p. 150-151.

(9) Spécifiquement sur le ce « messianisme » on pourra lire DUNCAN P.J.S., Russian Messianism, third Rome, revolution, communism and after, New York, Routledge, 2000.

(10) CHRISTOU T., The Byzantine history of Putin’s Russian empire, sur The Conversation – http://theconversation.com/the-byzantine-history-of-putins-russian-empire-90616

(11) DUCELLIER A., Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin, 1986, page 91. L’Empereur Maurice – l’auteur du Strategykon – tenta de se maintenir en Italie largement pour des questions de prestige, et on peut penser que les coûts de cette entreprise pesèrent dans sa réflexion stratégique.

(12) En 1914-17 et en 1941-45 par l’Allemagne et, on l’oublie souvent, en 1920 par la Pologne, dont les troupes s’emparèrent de Kiev et Minsk. L’intervention des puissances occidentales contre la Révolution marqua aussi les esprits car elle montra l’encerclement de l’espace russe, les alliés débarquant sur toutes les côtes de la future URSS.

(13) FACON. I., Export russe des systèmes anti-aériens S-400 : intentions stratégiques, atouts industriels et politiques, limites, Défense & Industrie n°13, juin 2019, 4 pages.

(14) « Russie Afrique : le retour » – Affaires Étrangères du 19 octobre 2019. https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/la-russie-en-afrique-le-retour

(15) Cité par DUCELLIER A., op. cit, page 15.

(16) FUKUYAMA F., La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Paris, Flammarion, 1992. Faisons au moins justice à Francis Fukuyama en reconnaissant que son livre comporte bien plus de nuances et d’hésitations sur la validité de sa théorie que ne le suggèrent à la fois ses adversaires et ses thuriféraires.

(17) Autant de crises, dont les ferments étaient connus et documentés depuis la chute de l’URSS. Ainsi, pour le cas de l’Ukraine et de la Crimée, on pourra relire BREAULT Y., JOLICOEUR P. et LEVESQUE J., La Russie et son ex-empire, Paris, Presses de Science Po, 2003, pages 105-115.

(18) https://www.la-croix.com/Monde/Europe/djihadistes-Caucase-caches-Ukraine-2019-11-29-1201063443

(19) SHAPE, Allied Command Operations – Comprehensive Operations Planning Directive COPD, 2013, 444 pages, voir en particulier pages 21, 26, 63 et 88 à 91.

(20) CONNEL, M. et VOGLER, S., Russia’s Approach to Cyber Warfare, CAN, Washington, 2017, 38 pages, pp. 3-6.

(21) Voir GLANTZ D., Soviet Military Deception in the Second World War, New York, Routledge, 2006.

(22) KEEGAN J., dans son ouvrage Intelligence in War, Londres, Pimlico, 2004, réfléchit ainsi sur les limites du renseignement dans la conduite des opérations. Il s’inscrit plutôt dans le droit fil de Clausewitz pour lequel, face au brouillard de la guerre et aux forces de frictions, il est coûteux et peu efficace de rajouter de la confusion.

(23) Voir LOPEZ J., Berlin, Paris, Economica, 2010, pages 75-88 pour une brillante synthèse francophone de l’évolution doctrinale soviétique de la bataille en profondeur, manœuvre opérationnelle la plus aboutie sans doute de l’ère de la guerre mécanisée.

(24) KAINIKARU S., In the Bear’s Shadow: Russian Intervention in Syria, Air Power Development Centre, Canberra, 2018, 192 pages, pp. 81-96.

(25) Autour de 600 chars ukrainiens. Voir l’audition du général P. Facon par la commission de la défense nationale et des forces armées – CR74 du 25 septembre 2018. Le général Facon note d’ailleurs l’importance du déni d’accès dans l’approche russe, très byzantine : il ne s’agit pas tellement de rechercher la décision de manière immédiate par la manœuvre, le feu et le choc, mais d’entraver la capacité adverse à le faire par déni d’accès terrestre et/ou aérien.

(26) Sur le paradoxe de la stratégie et son prolongement nucléaire, voir LUTTWAK E. N., Le grand livre de la stratégie, Paris, Odile Jacob, 2001, pages 21-23 et 205-207.