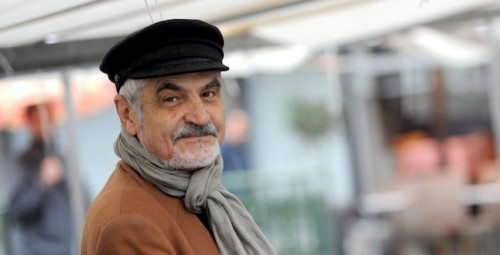

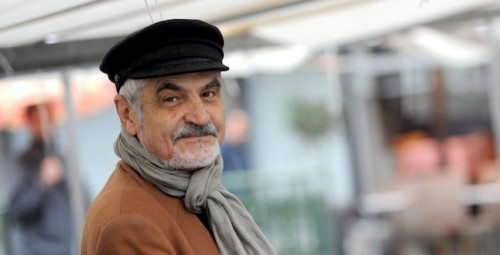

Nous reproduisons ci-dessous un long entretien avec Serge Latouche, cueilli sur Ragemag. Economiste, sociologue et fondateur du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales), Serge Latouche est le principal théoricien français de la décroissance et dirige la revue Entropia. Il a publié de nombreux essais, dont, notamment, L'occidentalisation du monde (La découverte, 1989 ), La mégamachine (La découverte, 1995), Le Pari de la décroissance (Fayard, 2006) et Sortir de la société de consommation (Les liens qui libèrent, 2010).

Serge Latouche : « La croissance est morte dans les années 1970. »

Les statistiques de croissance du PIB au 2e trimestre viennent d’être publiées [NDLR : l’interview a été réalisée le 20 septembre] et il semblerait que la zone euro retrouve le chemin de la croissance : qu’en pensez-vous ?

Je pense que c’est totalement bidon ! D’une part, savoir si la croissance est de +0,5% ou -0,5% n’a pas de sens : n’importe quelle personne qui a fait des statistiques et de l’économie sait que pour que cela soit significatif, il faut des chiffres plus grands. Ensuite, de quelle croissance s’agit-il ? Nous avons affaire à cette croissance que nous connaissons depuis les années 1970, à savoir une croissance tirée par la spéculation boursière et immobilière. Dans le même temps, le chômage continue de croître et la qualité de vie continue de se dégrader dangereusement. Il faut bien comprendre que la croissance est morte dans les années 1970 environ. Depuis, elle est comparable aux étoiles mortes qui sont à des années-lumière de nous et dont nous percevons encore la lumière. La croissance que notre société a connue durant les Trente Glorieuses a disparu et ne reviendra pas !

La récession était-elle l’occasion idéale pour jeter les bases d’une transition économique ?

Oui et non : le paradoxe de la récession est qu’elle offre les possibilités de remettre en question un système grippé, mais en même temps, le refus de l’oligarchie dominante de se remettre en cause – ou de se suicider – la pousse à maintenir la fiction d’une société de croissance sans croissance. Par conséquent, elle rend encore plus illisible le projet de la décroissance. Depuis le début de la crise, il y a un tel délire obsessionnel autour de la croissance que les projets alternatifs ne sont pas audibles auprès des politiques. Il faut donc chercher de manière plus souterraine.

La décroissance est souvent amalgamée à la récession. Pourtant, vous affirmez que celle-ci n’est qu’une décroissance dans une société de croissance et qu’une vraie décroissance doit se faire au sein d’une société qui s’est départie de l’imaginaire de la croissance. Pouvez-vous détailler ?

Le projet alternatif de la décroissance ne devait pas être confondu avec le phénomène concret de ce que les économistes appellent « croissance négative », formulation étrange de leur jargon pour désigner une situation critique dans laquelle nous assistons à un recul de l’indice fétiche des sociétés de croissance, à savoir le PIB. Il s’agit, en d’autres termes, d’une récession ou d’une dépression, voire du déclin ou de l’effondrement d’une économie moderne. Le projet d’une société de décroissance est radicalement différent du phénomène d’une croissance négative. La décroissance, comme symbole, renvoie à une sortie de la société de consommation. A l’extrême limite, nous pourrions opposer la décroissance « choisie » à la décroissance « subie ». La première est comparable à une cure d’austérité entreprise volontairement pour améliorer son bien-être, lorsque l’hyperconsommation en vient à nous menacer d’obésité. La seconde est la diète forcée pouvant mener à la mort par famine.

Nous savons, en effet, que le simple ralentissement de la croissance plonge nos sociétés dans le désarroi, en raison du chômage, de l’accroissement de l’écart qui sépare riches et pauvres, des atteintes au pouvoir d’achat des plus démunis et de l’abandon des programmes sociaux, sanitaires, éducatifs, culturels et environnementaux qui assurent un minimum de qualité de vie. Nous pouvons imaginer quelle catastrophe serait un taux de croissance négatif ! Mais cette régression sociale et civilisationnelle est précisément ce que nous commençons déjà à connaître.

Depuis la récession de 2009, l’écart entre la croissance du PIB et celle de la production industrielle s’est accentué dans les pays développés : sommes-nous entrés dans une nouvelle phase de la société technicienne ?

Oui et non là encore. Oui, dans la mesure où depuis de nombreuses années, on parle de « nouvelle économie », « d’économie immatérielle », « d’économie de nouvelles technologies » ou encore « d’économie numérique ». On nous a aussi parlé de « société de services ». Nous voyons bien que ce phénomène n’est pas nouveau et qu’il y avait déjà dans les sociétés industrielles un phénomène de désindustrialisation. Pourtant, ce n’était pas un changement dans le sens où l’industrialisation existe toujours. Mais elle est partie en Inde, en Chine ou dans les « BRICS ». Il y a eu une délocalisation du secteur secondaire, ce qui nous amène à réimporter, à un chômage très important et à cette croissance spéculative. Nos économies se sont spécialisées dans les services haut de gamme : les services financiers, les marques, les brevets, etc. La production est délocalisée tout en conservant la marque, ce qui est plus rentable. Mais nous assistons aussi à un développement par en bas des services dégradés ou à la personne et à une nouvelle forme de domesticité qui se développe avec cette désindustrialisation.

Est-ce que vous confirmeriez les prévisions de Jacques Ellul qui voyait la naissance d’une dichotomie entre d’un côté les « nations-capitalistes » du Nord et de l’autre les « nations-prolétaires » du Sud ?

Cela n’est pas nouveau, ni totalement exact ! Les nations occidentales se prolétarisent aussi. Avec la mondialisation, nous assistons surtout à une tiers-mondisation des pays du Nord et un embourgeoisement des pays du Sud. Il y a par exemple aujourd’hui 100 à 200 millions de Chinois qui appartiennent à la classe moyenne mondiale, voire riche.

Le 20 août dernier, nous avons épuisé les ressources de la Terre pour 2013 et nous vivons donc à « crédit » vis-à-vis de celle-ci jusqu’à la fin de l’année. Il faudrait donc réduire d’environ un tiers notre consommation en ressources naturelles si nous voulons préserver notre planète. N’a-t-on pas atteint le point de non-retour ? La décroissance se fera-t-elle aux dépens des pays en voie de développement ?

Déjà soyons clairs, la décroissance est avant tout un slogan qui s’oppose à la société d’abondance. Ensuite, il ne s’agit surtout pas de régler les problèmes des pays du Nord aux dépens de ceux du Tiers-Monde. Il faudra résoudre simultanément les problèmes et du Nord et ceux du Sud. Évidemment, ce que vous évoquez, et que l’on appelle l’over shoot day, n’est qu’une moyenne globale. La réduction de l’empreinte écologique pour un pays comme la France n’est pas de l’ordre de 30%, mais de 75%. Une fois explicité comme cela, les gens se disent que ça va être dramatique. Justement, ce n’est pas nécessaire : nos modes de vie sont basés sur un gaspillage fantastique de la consommation et encore plus de la production, donc des ressources naturelles. Il ne faudra donc pas forcément consommer moins, mais consommer mieux. Tout d’abord, la logique consumériste pousse à accélérer l’obsolescence des produits. Il ne s’agit donc pas forcément de consommer moins mais de produire moins en consommant mieux.

Au lieu de consommer une seule machine à laver dans notre vie, nous en consommons 10 ou 15, de même pour les réfrigérateurs et je ne parle même pas des ordinateurs ! Il faut donc un mode de production où les individus ne consomment qu’une seule voiture, une seule machine à laver, etc. Cela réduirait déjà énormément l’empreinte écologique. Nous savons aussi que la grande distribution entraîne un grand gaspillage alimentaire. Environ 40% de la nourriture va à la poubelle, soit à cause des dates de péremptions dans les magasins, soit chez les particuliers qui ont emmagasiné de la nourriture qui finit par périmer. L’idée n’est pas de décroître aux dépens des pays pauvres, qui eux doivent au contraire augmenter leur consommation et leur production, mais de changer cette logique de gaspillage forcenée et de fausse abondance.

Nicholas Georgescu-Roegen, affirmait : « Chaque fois que nous produisons une voiture, nous le faisons au prix d’une baisse du nombre de vies à venir. » La décroissance doit-elle être accompagnée d’un contrôle démographique pour être soutenable ?

Il est toujours délicat d’aborder la question démographique. Les prises de position sur le sujet sont toujours passionnelles car touchant à la fois aux croyances religieuses, au problème du droit à la vie, à l’optimisme de la modernité avec son culte de la science et du progrès, elles peuvent déraper très vite vers l’eugénisme, voire le racisme au nom d’un darwinisme rationalisé. La menace démographique, vraie ou imaginaire, peut donc être facilement instrumentalisée pour mettre en place des formes d’écototalitarisme. Il importe donc de cerner les différentes dimensions du problème et de peser les arguments en présence, avant de se prononcer sur la taille d’une humanité « soutenable ».

Si l’insuffisance des ressources naturelles et les limites de la capacité de régénération de la biosphère nous condamnent à remettre en question notre mode de vie, la solution paresseuse consisterait, en effet, à réduire le nombre des ayants droit afin de rétablir une situation soutenable. Cette solution convient assez bien aux grands de ce monde puisqu’elle ne porte pas atteinte aux rapports sociaux et aux logiques de fonctionnement du système. Pour résoudre le problème écologique, il suffirait d’ajuster la taille de l’humanité aux potentialités de la planète en faisant une règle de trois. Telle n’est évidemment pas la position des objecteurs de croissance, ce qui n’empêche qu’ils soient taxés de malthusianisme parfois par ceux-là mêmes qui condamnent les deux tiers de l’humanité à l’extermination.

Il est clair que si une croissance infinie est incompatible avec un monde fini, cela concerne aussi la croissance de la population. La planète, qui n’a que 55 milliards d’hectares, ne peut pas supporter un nombre d’habitants illimité. C’est la raison pour laquelle presque tous les auteurs de référence de la décroissance, ceux qui ont mis en évidence les limites de la croissance (Jacques Ellul, Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich, René Dumont, entre autres) ont tiré le signal d’alarme de la surpopulation. Et pourtant, ce ne sont pas, pour la plupart, des défenseurs du système… Même pour Castoriadis, « la relation entre l’explosion démographique et les problèmes de l’environnement est manifeste ».

Cela étant, ce que la décroissance remet en cause, c’est avant tout la logique de la croissance pour la croissance de la production matérielle. Même si la population était considérablement réduite, la croissance infinie des besoins entraînerait une empreinte écologique excessive. L’Italie en est un bon exemple. La population diminue, mais l’empreinte écologique, la production, la consommation, la destruction de la nature, des paysages, le mitage du territoire par la construction, la cimentification continuent de croître. On a pu calculer que si tout le monde vivait comme les Burkinabés, la planète pourrait supporter 23 milliards d’individus, tandis que si tout le monde vivait comme les Australiens, d’ores et déjà le monde serait surpeuplé et il faudrait éliminer les neuf dixièmes de la population. Il ne pourrait pas faire vivre plus de 500 millions de personnes. Qu’il y ait 10 millions d’habitants sur Terre ou 10 milliards, note Murray Bookchin, la dynamique du « marche ou crève » de l’économie de marché capitaliste ne manquerait pas de dévorer toute la biosphère. Pour l’instant, ce ne sont pas tant les hommes qui sont trop nombreux que les automobiles… Une fois retrouvé le sens des limites et de la mesure, la démographie est un problème qu’il convient d’affronter avec sérénité.

Si une croissance infinie est incompatible avec un monde fini, cela concerne aussi la croissance démographique. La population ne peut, elle non plus, croître indéfiniment. La réduction brutale du nombre des consommateurs ne changerait pas la nature du système, mais une société de décroissance ne peut pas évacuer la question du régime démographique soutenable.

Que faire pour changer de régime ? Combattre l’individualisme ?

Les gens accusent souvent les partisans de la décroissance d’être des passéistes. Pourtant, nous ne souhaitons pas un retour en arrière. Mais, comme le préconisaient Ivan Illich ou même Castoriadis, il s’agit d’inventer un futur où nous retenons certains aspects du passé qui ont été détruits par la modernité. Sur ce sujet, un grand sociologue français, Alain Touraine, vient de sortir un livre intitulé La Fin des sociétés. C’est vrai qu’avec la mondialisation, on assiste à la fin des sociétés.

À ce sujet, un ancien Premier ministre anglais, Margareth Thatcher, a dit : « Il n’existe pas de société, il n’existe que des individus ». C’est énorme de dire cela ! Donc, dans le projet de la décroissance, il ne s’agit pas de retrouver une ancienne société disparue, mais d’inventer une nouvelle société de solidarité. C’est-à-dire qu’il faut réinventer du lien social, parfois par la force des choses comme avec la fin du pétrole, sur la base d’une économie de proximité, avec une relocalisation de la totalité de la vie. Ce n’est pas un repli sur soi, mais une nouvelle redécouverte de la culture, de la vie, de la politique et de l’économie.

Justement, relocaliser les activités humaines serait une nécessité écologique. Mais la réindustrialisation potentielle qui en découlerait ne serait-elle pas une entrave à la décroissance ?

Non, parce qu’il ne s’agit pas de la réindustrialisation prônée par notre système. Madame Lagarde, quand elle était ministre de l’Économie, avait inventé le néologisme « rilance » : de la rigueur et de la relance. Pour nous, c’est exactement le contraire : nous ne voulons ni rigueur, ni relance, ni austérité. Évidemment qu’il faut sortir de la récession et récréer des emplois, non pas pour retrouver une croissance illimitée, mais pour satisfaire les besoins de la population. En fait, la réindustrialisation dans une optique de décroissance est plus artisanale qu’industrielle. Il faut se débarrasser des grosses entreprises au profit d’une économie composée de petites unités à dimensions humaines. Ces dernières peuvent être techniquement très avancées mais ne doivent en aucun cas être les monstres transnationaux que nous connaissons actuellement. Elles doivent être plus industrieuses qu’industrielles, plus entreprenantes qu’entrepreneuses et plus coopératives que capitalistes. C’est tout un projet à inventer.

L’État moderne se comporte toujours comme un soutien au productivisme, soit en favorisant l’offre pour les libéraux, soit en favorisant la demande pour les keynésiens. La décroissance a-t-elle besoin d’une disparition de l’État ?

Cela dépend de ce que nous mettons derrière le mot « État ». Même si l’objectif n’est pas de maintenir cet État-nation, bien sûr qu’une société de décroissance devra inventer ses propres institutions. Elles devront être plus proches du citoyen avec une coordination au niveau transnational. Celle-ci est vitale, car beaucoup de phénomènes environnementaux sont globaux : il est alors impossible d’imaginer un repli total. Il faudra donc inventer de nouvelles formes qui diffèrent de l’appareil bureaucratique moderne.

La décroissance implique aussi un changement de mode de vie. Comment faire pour lutter contre la société marchande sans se marginaliser ?

Effectivement, il faut les deux. Il y a d’ailleurs dans les objecteurs de croissance des gens très investis dans des coopératives alternatives comme des écovillages. De plus, il faut tenir les deux bouts de la chaîne : une société ne change pas du jour au lendemain. Il faut donc penser la transition sans attendre un changement global simultané. Les meilleurs exemples sont les villes en transition où l’on essaie de réorganiser l’endroit où l’on vit afin de faire face aux défis de demain comme la fin du pétrole. Ce qui m’intéresse surtout dans les villes en transition, c’est leur mot d’ordre : « résilience », qui consiste à résister aux agressions de notre société. Mais cela n’implique pas de revenir à l’âge de pierre, comme les Amish. Au contraire, cela implique une qualité de vie maximale sans détruire la planète.

Changer de régime économique est-il possible pour un pays seul ? Une initiative isolée ?

Ça rappelle le vieux débat qui a opposé Staline à Trotsky pour savoir si le socialisme pouvait se faire dans un seul pays. Mais en réalité, la réponse n’est pas « oui » ou « non ». La question ne peut pas être posée de façon manichéenne, simplement parce que nous ne pouvons pas changer le monde du jour au lendemain et il faut bien commencer ! Donc, le commencement se fait petit à petit, au niveau local, en visant le global. La parole d’ordre des écologistes fut pendant longtemps : « Penser globalement, agir localement ». Ce n’est pas qu’il ne faille pas agir globalement, mais c’est plus compliqué. Donc le point de départ est local pour une visée plus large. De toute manière, le projet ne se réalisera ni totalement ni globalement. La société de décroissance est un horizon de sens, mais pas un projet clé en main réalisable de façon technocratique.

La décroissance, selon vous, commencerait-elle par une démondialisation pour tendre vers une forme d’altermondialisme ?

Je n’aime pas le terme « altermondialisme ». Il s’agit évidemment d’une démondialisation, qui n’est pas une suppression des rapports entre les pays. Mais qu’est-ce que la mondialisation que nous vivons ? Ce n’est pas la mondialisation des marchés mais la marchandisation du Monde. Ce processus a commencé au moins en 1492 quand les Amérindiens ont découvert Christophe Colomb (rires). Démondialiser veut surtout dire retrouver l’inscription territoriale de la vie face au déménagement plantaire que nous connaissons. Car la mondialisation est surtout un jeu de massacres ! C’est-à-dire que nous détruisons ce qui fonctionnait traditionnellement bien dans les différents pays pour les asservir aux marchés. Par exemple, l’agriculture était fleurissante en Chine mais le capitalisme occidental a déraciné la majorité des paysans qui sont devenus des min gong : des ouvriers qui s’entassent en périphérie des grandes villes, comme Pékin ou Shanghai. Mais, dans le même temps, ces ouvriers chinois détruisent nos emplois et notre industrie. Nous nous détruisons mutuellement. Il faut au contraire que nous nous reconstruisons les uns les autres. La solution est une relocalisation concertée par un dialogue interculturel et non pas par l’imposition de l’universalisme occidental.

Les nouvelles technologies, et plus globalement la technique et la science, peuvent-elles être employées contre l’oligarchie ou sont-elles intrinsèquement néfastes ?

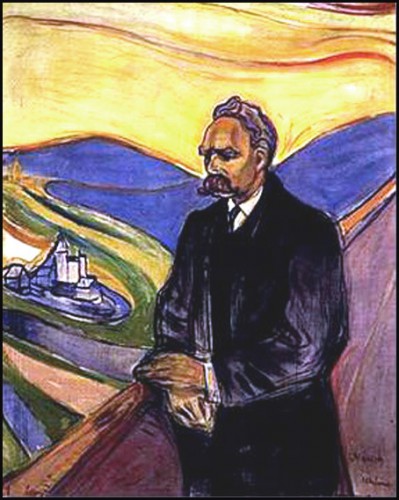

Ça c’est une très grande question, très difficile. Jacques Ellul avait énormément réfléchi dessus et n’avait jamais dit qu’elles étaient intrinsèquement mauvaises. Il pensait même que, dans certaines situations, elles pouvaient être utiles à la société d’avenir. Celle qui est, selon lui, intrinsèquement mauvaise, c’est la structure sociale dans laquelle la technique et la science sont produites et utilisées. Alors bien évidemment, il faut les détourner et c’est ce que certains font. Il y a une sorte de guérilla. Sur internet, par exemple, nous le voyons. Dans ma jeunesse, nous parlions de retourner les armes contre l’ennemi. Dans une société de décroissance, qui n’est plus une société dominée par la marchandisation et le capital, ces techniques fonctionneraient autrement. Il y a aussi plein de choses intéressantes créées par le génie humain qui ne sont pas utilisées, car elles ne correspondent pas à logique du système. Nous aurons besoin de ces derniers dans une société différente. Nous devons, en réalité, surtout concevoir un nouvel esprit. Notre système est dominé – d’un point de vue technico-scientifique – par un esprit prométhéen de maîtrise de la nature, que nous ne maîtrisons pourtant pas. Il faudra donc se réinsérer dans une vision plus harmonieuse des rapports entre l’Homme et la nature.

Jacques Ellul estimait que le travail était aliénant. Est-ce à dire que la décroissance doit passer par l’abolition du salariat ?

Il n’y a pas d’urgence à l’abolir. Dans l’immédiat, il faut surtout créer les postes de salariés nécessaires. Il faut surtout réduire l’emprise de la nécessité en développant notamment la gratuité. Je pense que l’idée d’un revenu universel, ou au moins d’un revenu minimal assurant la survie, n’est pas une mauvaise chose car il réduirait l’espace de la nécessité. Dans une société de décroissance, il faudra des échanges d’activités et d’œuvres qui auront remplacé le travail. Mais ce n’est évidemment plus l’échange marchand obsédé par le profit. Il faut réintroduire l’esprit du don – qui n’a pas totalement disparu – dans les rapports de clientèle et dans les marchandages. En Afrique, par exemple, il existe encore une sorte de métissage entre la logique marchande et celle du don. Ce qu’il faut surtout abolir, c’est le travail salarié en tant qu’abstraction inhumaine.

Pensez-vous que la monnaie s’oppose à la logique du don et qu’en conséquence, une société de décroissance doit abolir le système monétaire ?

Sûrement pas ! Par contre, il doit y avoir l’abolition de certaines fonctions de la monnaie. Il faut par exemple en finir avec la monnaie qui engendre de la monnaie, car l’accumulation monétaire est très perverse. Mais la monnaie comme instrument de mesure et d’échange est une nécessité dans une société complexe. Je dirais même que c’est un acquis de la civilisation.

Des personnalités de gauche comme de droite se revendiquent aujourd’hui de la décroissance. Qu’en pensez-vous ?

Que la décroissance soit un projet politique de gauche constitue, pour la plupart des objecteurs de croissance, une évidence, même s’il en existe aussi une version de droite. Allons plus loin : il s’agit du seul projet politique capable de redonner sens à la gauche. Pourtant, ce message-là se heurte à une résistance très forte et récurrente. La décroissance constitue un projet politique de gauche parce qu’elle se fonde sur une critique radicale du libéralisme, renoue avec l’inspiration originelle du socialisme en dénonçant l’industrialisation et remet en cause le capitalisme conformément à la plus stricte orthodoxie marxiste.

Tout d’abord, la décroissance est bien évidemment une critique radicale du libéralisme, celui-ci entendu comme l’ensemble des valeurs qui sous-tendent la société de consommation. On le voit dans le projet politique de l’utopie concrète de la décroissance en huit R (Réévaluer, Reconceptualiser, Restructurer, Relocaliser, Redistribuer, Réduire, Réutiliser, Recycler). Deux d’entre eux, réévaluer et redistribuer, actualisent tout particulièrement cette critique. Réévaluer, cela signifie, en effet, revoir les valeurs auxquelles nous croyons, sur lesquelles nous organisons notre vie, et changer celles qui conduisent au désastre. L’altruisme devrait prendre le pas sur l’égoïsme, la coopération sur la compétition effrénée, l’importance de la vie sociale sur la consommation illimitée, le local sur le global, l’autonomie sur l’hétéronomie, le raisonnable sur le rationnel, le relationnel sur le matériel, etc. Surtout, il s’agit de remettre en cause le prométhéisme de la modernité tel qu’exprimé par Descartes (l’homme « comme maître et possesseur de la nature ») ou Bacon (asservir la nature). Il s’agit tout simplement d’un changement de paradigme. Redistribuer s’entend de la répartition des richesses et de l’accès au patrimoine naturel entre le Nord et le Sud comme à l’intérieur de chaque société. Le partage des richesses est la solution normale du problème social. C’est parce que le partage est la valeur éthique cardinale de la gauche que le mode de production capitaliste, fondé sur l’inégalité d’accès aux moyens de production et engendrant toujours plus d’inégalités de richesses, doit être aboli.

Dans un deuxième temps, la décroissance renoue avec l’inspiration première du socialisme, poursuivie chez des penseurs indépendants comme Elisée Reclus ou Paul Lafargue. La décroissance retrouve à travers ses inspirateurs, Jacques Ellul et Ivan Illich, les fortes critiques des précurseurs du socialisme contre l’industrialisation. Une relecture de ces penseurs comme William Morris, voire une réévaluation du luddisme, permettent de redonner sens à l’écologie politique telle qu’elle a été développée chez André Gorz ou Bernard Charbonneau. L’éloge de la qualité des produits, le refus de la laideur, une vision poétique et esthétique de la vie sont probablement une nécessité pour redonner sens au projet communiste.

Pour finir, la décroissance constitue une critique radicale de la société de consommation et du développement, la décroissance est une critique ipso facto du capitalisme. Paradoxalement, on pourrait même présenter la décroissance comme un projet radicalement marxiste, projet que le marxisme (et peut-être Marx lui-même) aurait trahi. La croissance n’est, en effet, que le nom « vulgaire » de ce que Marx a analysé comme accumulation illimitée de capital, source de toutes les impasses et injustices du capitalisme. Pour sortir de la crise qui est inextricablement écologique et sociale, il faut sortir de cette logique d’accumulation sans fin du capital et de la subordination de l’essentiel des décisions à la logique du profit. C’est la raison pour laquelle la gauche, sous peine de se renier, devrait se rallier sans réserve aux thèses de la décroissance.

Tout le monde se souvient de l’échec de la commission Stiglitz-Sen mise en place par l’ex-Président Sarkozy dans le but de trouver un indicateur de « bien-être » autre que le simple PIB. Le problème ne viendrait-il pas de l’obsession des mesures quantitatives ?

Il est certain que nous devons nous débarrasser de l’obsession des mesures quantitatives. Notre objectif n’est pas de mesurer le bonheur puisque cet objectif n’est par définition pas mesurable. Mais je ne crois pas que nous puissions parler d’échec de la commission Stiglitz-Sen, puisqu’elle a quand même proposé des indicateurs alternatifs pertinents. D’un autre côté, et malgré toutes les critiques qui peuvent lui être adressées, le PIB est tout à fait fonctionnel dans la logique de la société mondialisée de croissance. Il existe bien sûr d’autres indicateurs intéressants comme l’Happy Planet Index (HPI) mis au point par la fondation anglaise New Economics Foundation, mais ce dernier n’est pas fonctionnel dans notre système. Il est cependant intéressant comme indicateur critique du PIB. Pourquoi ? Parce que les États-Unis est en termes de PIB au 1er rang mondial, en termes de PIB par tête au 4ème rang et en termes de bonheur au 150ème rang ! La France se situe dans les mêmes ordres de grandeur. Tout cela signifie que si nous mesurons le bonheur par l’espérance de vie, l’empreinte écologique et le sentiment subjectif du bonheur — qui sont les trois critères du HPI —, les pays qui arrivent en tête sont le Vanuatu, le Honduras, le Venezuela et d’autres pays de ce type [ndlr : le trio de tête de 2012 est composé, dans l’ordre, du Costa Rica, du Vietnam et de la Colombie] . Malheureusement, il n’est pas fonctionnel dans notre système. Un autre indice de ce type qui pourrait être retenu, c’est l’empreinte écologique qui est elle-même synthétique. Le problème n’est pas de trouver l’indicateur miracle mais bel et bien de changer la société. Ces indices ne sont que des thermomètres et ce n’est pas en cassant le thermomètre que la température du malade change.

La rupture avec la croissance n’est-elle pas aussi une rupture avec l’économie comme science au profit d’autres disciplines comme la philosophie ou la sociologie ?

Oui, il s’agit bien d’une rupture avec l’économie. Mais celle-ci ne s’effectue pas seulement avec l’économie en tant que science mais aussi avec l’économie en tant que pratique. Il faut réenchâsser l’économique dans le social, au niveau théorique mais surtout au niveau pratique. Au niveau théorique d’abord parce que la « science économique » est une fausse science, et que la manière de vivre des Hommes appartient à l’éthique au sens aristotélicien du terme et donc à la philosophie ou à la sociologie. Sinon, pour paraphraser Lévi-Strauss, il n’existe qu’une seule science humaine : l’anthropologie. Au niveau pratique ensuite, en réintroduisant l’économique dans les pratiques de la vie et pas ne pas la laisser dans l’obsession du quantitatif avec la valorisation de l’argent, du profit ou du PIB.

Serge Latouche, propos recueillis par Kévin Victoire (Ragemag, 15 octobre 2013)